1.“星系旋转速度曲线”

美国女天文学家薇拉· 鲁宾观测星系转速时,发现星系外侧的行星旋转速度较牛顿引力预期的快,故推测是有数量庞大的质能拉住星系外侧组成,以使其不致因过大的离心力而脱离星系。[1]

图1

2.“哈勃常数”

哈勃常数,也称哈勃定律。它表明,来自遥远星系光线的红移与它们的距离成正比。以方程表示V=H0D;其中,V是由红移现象测得的星系远离速率,HO是哈勃常数,D是星系与观察者之间的距离。[2][3]

3.“暗能量”与“暗物质”

3.1“暗能量” [4]

暗能量在宇宙中各向同性,且不与通常物质发生任何除引力之外的已知的相互作用(即电磁、强、弱相互作用)。

暗能量的密度(ρ0)又非常之小,大概10−29 克/厘米3,因此很难直接发现它。暗能量应该充满了所有的宇宙空间,目前的两类暗物质理论——宇宙常数理论和基本标量场理论,都包含了暗能量的两种重要性质——均匀和负压。

3.2.“暗物质”

在宇宙学中,暗物质是指无法通过电磁波的观测进行研究,也就是不与电磁力产生作用的物质。人们目前只能通过引力产生的效应得知,而且已经发现宇宙中有大量暗物质的存在。[1]

据国外媒体报道,传统理论认为宇宙中的暗物质应该是紧密地聚集在星系的中心,但最近一项新的研究表明,暗物质均匀地散布在星系之中。[5][6]

3.3“暗能量”与“暗物质”的“同一性”讨论

3.3.1“引力作用”

3.3.1.1“引力”与“质量”

“万有引力”源于“质量”。根据牛顿定律,若设质量分别为M、m的两质点间的作用力为F,G为引力常数,r为两质点间的距离,则有①:

3.3.1.2“质能方程”

爱因斯坦质能方程式②:

其中,E表示能量,m代表质量,而c则表示光速常量。

3.3.1.3“暗物质”的“质量”与“暗能量”的“能量”

“引力”源于“质量”,“暗物质”产生“引力”,所以“暗物质”具有可以产生“引力”的“质量”。

“暗能量”“不与通常物质发生任何除引力之外的已知的相互作用”,亦昭示着“暗能量”含有“质量”的“基因”。

我们假设“暗能量”与“普通能量”一样也满足“质能方程”,即若“暗能量”为E0,则E0=m0c2,其中c为光速常量,m0就是“暗能量”E0的“质量”,称为“暗能量质量”。并且,“暗能量”E0的“引力效应”,就是“暗能量质量”m0产生的。

于是,“暗物质”的“质量”与“暗能量”的“能量”,在“扩展了的”“质能方程”下,就得到了“统一”。不仅如此,我们还把产生“引力效应”的“原因”“统一”于“质量”之下:“普通物质质量”、“暗物质质量”和“暗能量质量”。

也就是说,凡是具有“质量”的“物质”,无论是“普通物质”,还是所谓的“暗物质”、“暗能量”,都产生“引力”且满足“万有引力公式” ①。

或者说,在上述“广义的‘能量’、‘质量’”以及其满足的“扩展了的‘质能方程’”下,“引力”的来源和遵循的定律公式都是“等效同式”的。

因此,有“质量万有引力公式” ①,也可以有“能量万有引力公式”③:[7]

其中,F为两“能量点”(或“能量中心”)之间的作用力,G为引力常数,E、E2分别为两“能量点”(或“能量中心”)的能量,r为两“能量点”(或“能量中心”)间的距离。这里的“能量点”(或“能量中心”)的“能量”,可以是“普通能量”,比如“球状闪电” 的“能量球”, 也可以是“暗能量”。

3.3.2“均匀分布”

“暗能量”或“暗物质”在宇宙空间中,都是均匀分布的。[2][5][6]

3.3.3“难发现”

由于“暗能量”或“暗物质”,都不与通常物质发生任何除引力之外的已知的相互作用,因此很难直接发现它。

3.3.4“密度小”

暗能量的密度(ρ0)非常之小,大概10−29 克/厘米3。

3.3.5“作用方式”

若设在球面Q上作环绕运动(圆周运动)的物体的速度大小为v,中心质量为m,球面半径为r,G为引力常数,则有r=Gm/v2,即v2=Gm/r,亦即④:

“中心质量”m会对球面Q上作环绕运动的天体产生“引力”。

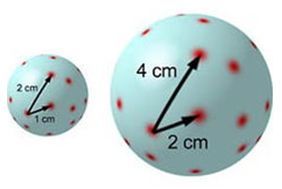

图2

3.3.5.1“球状作用分析”

因为“暗能量”或“暗物质”,在宇宙空间中是“均匀分布”的,所以我们可以考虑其围绕“中心质量”的“球状作用”。

若设到质量中心为r的球体(体积为4πr3/3)内的“暗能量”或“暗物质”的能量为E0,根据“质能方程”,则有其质量m0=E0/c2=ρ04πr3/3=(4πρ0/3)r3。

3.3.5.2“中心引力作用”

“能量球面”或“球状能量”的“能量”对球面或球外的作用力,与其集中于球心一点的作用力是“等效的”;“能量球面” 或“球状能量” 对球面或球外的相互作用是以一个“整体”呈现的——相当于全部集中在球心。[8]

图3

可见,“质量中心”产生“引力”的“质量”有两个:一个是“普通物质质量”m,另一个是“围绕质量中心均匀球状作用”的“暗能量质量”或“暗物质质量”m0=(4πρ0/3)r3。

图4

所以,若设某个天体Q到绕质量中心旋转的半径为r,则天体Q“受到的来自质量中心的‘万有引力’”,是由“质量”M产生的,而M=m+m0。

3.3.5.3“环绕速度”

若设上述天体Q的环绕速度的大小为v,则由④有:v2=GM/r=G(m+m0)/r=Gm/r+Gm0/r,即v2=Gm/r+Gm0/r。

若取G=6.67×10-11 牛顿·米2 /千克2,π=3.14,ρ0=10−26千克/米3,则有:Gm0/r≈(2.793×10-38)r2。

所以,v2≈Gm/r+(2.793×10-38)r2。

可见,天体Q的旋转速度的平方由两部分组成,一部分是中心质量产生的Gm/r,其大小随半径r的增大而减小;另一部分是由“暗能量质量”或“暗物质质量”产生的(2.793×10-38)r2,随着半径的增大在增大,是一个变量。

若设v12=Gm/r,v02=(2.793×10-38)r2,则有v2=v12+v02。由于r2的系数较小,在10-38数量级,当r不大时,v02太小了,对v2的影响很小。也就是对天体Q的旋转速度影响很小。所以,在一个“较小尺度内”——“恒星—行星系统内”,比如在太阳系内,其表现很“微弱”、“作用不明显”,几乎没有影响;但是,在“星系团”或“超星系团”等“中尺度”上,比如在银河系的中部或边缘部分,随着半径r的增大r2增大明显,其影响逐渐增加。

当r>=5.37kpc时,“暗能量质量”或“暗物质质量”在星系中心产生的“引力”,已经上升到了“不可忽视”的程度了,其影响开始明显。[9]

4.“星系旋转速度曲线”与“哈勃常数”“同源”

4.1“星系旋转速度曲线” [9]

在银河系里的“中尺度”上,“普通中心质量”与“暗能量质量”或“暗物质质量”,两者在r=2427.695kpc(791.817万光年)的“T”点对恒星的速度影响“相当”,其结果是保持了“v2的稳定”。因此,在距离银河系中心大约5.37kpc<r<2427.695kpc的广大区域里,恒星的旋转速度曲线是平坦的。

“T”点向外,当r>2427.695kpc时,在“更大尺度”上,随着半径的增大,恒星的速度将逐渐增大,恒星的旋转速度曲线也将缓慢上升,并呈现“线性关系”。

图5

4.2“哈勃常数”

“天体旋转速度在‘宇宙尺度’上呈现‘哈勃常数’效应”。

宇宙从“大爆炸”至今,已经超过了137亿光年。[10]

对于v2=Gm/r+(4πGρ0/3)r2,可得(v/r)2=Gm/r3+(4πGρ0/3)。

取m=2.82×1052千克。[9]

当r≥137亿光年≈1.296×1026米时,由于Gm/r3≈8.639×10-37,为10-37数量级,可以忽落不计。Gm/r3≈0,所以(v/r)2=Gm/r3+(4πGρ0/3)≈4πGρ0/3,即(v/r)2≈4πGρ0/3。

这里的速度v是天体对宇宙中心的“环绕速度”,与半径垂直。

图6

假设考察的天体为地球,记为P点,沿速度v所在的直线反向延长到O1,使得PO1=r。

又设另有一任意天体在B点,连接O1B并延长,若设任意天体B相对于地球的视向速率为v1,则有v/r=v1/BP。而BP=D,v1/D=H0,因此有H0=v1/D=v1/BP=v/r。

图7

由上述的(v/r)2≈4πGρ0/3,于是可得:H02≈4πGρ0/3,即有:

图8

参考资料:

[1] 《暗物质》

[2]《哈勃常数》百度百科

[3]《哈勃定律》维基百科

[4]《暗能量》

[7]《“能量万有引力定律”讨论》

[8]《“光子球面”对“引力”的“屏蔽效应”》

[9]《“暗物质”的作用表现》

[10]《“反引力计算公式”讨论》