地震是因地下可燃烧混合物质长期沉积在地下,在一定的压力、时间、环境及可燃烧混合物质的内部活动的作用下,达到爆燃条件时,可燃烧混合物质在一个点上、短时间内以爆燃方式发生反应,并释放大量的能量,同时爆炸过程中产生较强的爆炸波,当所释放的能量和波不能通过能量释放通道进行完全释放时,其能量和波就以爆燃点为中心、扇环形的方式向承压能力较弱的地表面进行能量释放和波的传递,造成地表面一定范围内发生震动,并伴随次生现象的过程。

地震能量释放过程分三个阶段:一次强震发生过程中,释放震动波、冲击波、反冲波,由于各波段在地表介质传递过程中的平均减速度不同,传递到地表介质表面所需时间不同,形成时间差,这一时间是人们自救的有效时间。震动波作用于地表面时,地表及地表建筑物发生不同程度的震动为第一阶段。冲击波、反冲波作用于地表面及地表面建筑物时,地表面及地表面建筑物发生以震中为中心向裂度区域内倾斜,人们在极短的时间内处于一定倾斜角度的倾斜面的环境中,对身体失去有效的控制,与震中反方向快速移动这一阶段为第二阶段。当冲击波、反冲波突破地表介质时,地表介质内因地震发生过程中所释放的强压气流通过地表介质裂缝得到有效释放,内部压极速减小,地表介质在重力作下,快速复位,在这一过程中,产生强烈的惯性作用,地表建筑物发生严重的倾斜倾倒,处于这一环境中的人们,失去对身体的有效控制而发生跌倒,无法移动为第三阶段。在这三个阶段中,第一阶段的风险相对较低,第二阶段风险一般,第三阶段为高风险。现就地震能量释放作用于介质过程中的几种现象通过地震实时画面进行具体分析,有利于我们在地震发生过程采取有利的方法减小地震对人们的伤害。

一、地表介质的纵向裂缝横向裂缝的形成:强震发生时,因地表介质受地震发生所释放的冲击波作用于地表介质时,地表介质向上抬升,地表介质面积增大,地表面介质被拉伸超过拉伸强度时,地表介质以震中为中心,向裂度区域内三角形形状发生断裂,形成地震纵向裂缝。当地震能量完全释放时,地表介质在重力作用下发生复位还原。地表介质因复位受到横向拉力而发生横向平行断裂,形成地震横向裂缝。垂直中线与震中相对应。

二、建筑物倾斜、倾倒的原因:地震发生时,所释放的冲击作用于地表面时,震区地表面的人体及可移动物体受地表面的抬升而向震中的反方向快速移动,当地表面抬升到一定高度时,强大气流冲出地表面时,震区内部压力急速下降而失去向地表面的有效支撑,地表介质在重力作用下,急速复位。在这一过程中,当震区地表面发生抬升时不可移动物体及建筑物随地表面的抬升而抬升,处于相对静止的状态,地表面急速复位时,震区不可移动物体及建筑物受急速复位所产生的惯性而向震中方向继续运动,当不可移动物体及建筑物失去有效支撑时,就会发生移位、倾倒。

三、人体失稳的原因:当地震能量作用于地表介质时,地表介质向上抬升,从震中到震裂距的范围内形成一定的倾斜角,地表面建筑物与地表面处于同一平面或板块中,当地表面的抬升时,地表面建筑物同步抬升并保持相对静止原来的状态。当倾斜角大于20度时,人体处于建筑物内的倾斜面的环境中,人体失去平衡状态而失稳。

四、惯性对人体的伤害:在这一过程中,地表介质处于相对静止状态,而地表介质表面的可移动物体和人保持相对运动状态形成惯性,惯性作用于可移动物体和人体时,发生移动与跌倒,不可移动物体及建筑物受惯性作用从与地表介质连接处发生断裂、破损后倾斜倾倒等对人体的伤害。

五、有害物质对人体的伤害:强震发生过程中,地震能量作用地表介质时,地表介质从反冲点上到地表表面,形成大小不一且不规则的地表裂缝,构成地下环境与地表面的物质置换通道。地下介质内的有害物质、气态物质在内部压力作用下,通过置换通道释放到地表面,地下介质内的有害物质、气态物质会在地表面一定区域内形成一定厚度、一定浓度的有害物质层。这些有害物质的浓度过高,对处于这一环境中的人带来一定的伤害。

六、可燃烧物质的爆燃对人体的伤害:地下介质中的瓦斯气体通过地表裂缝释放到地表面,地表面明火引燃瓦斯气体对环境中的人体伤害。高温对人体的伤害:在强震发生过程中,释放一定量的热能,形成高温气体,并通过地表裂缝释放到地表面。地表面一定时间一定区域内形成高温气体环境,处于这一环境中的人带来一定的伤害。

七、次生地震对人体的伤害:是因主震外的瓦斯气体群,受主震作用引发反应形成的地震,分直接触发和间接触发等。直接触发是强震能量直接作用于主震区域外的地下可燃烧物质引发的能量释放。间接触发是地表介质内的储藏的一定量的瓦斯气体通过地表裂缝释放到地表面,形成瓦斯气体的爆燃体,当与地表面明火接触时,通过地表裂缝引发地下瓦斯气体发生爆燃反应,形成次生地震或余震。

八、三角区的风险:三角区的风险分析中的三角区分内三角区和外三角区。地表面可移动建筑物体与不可移动建筑物体与地表面形成的直角所形成的三角区称为外三角区。建筑物内的地面与墙体形成直角所形成的三角区为内三角区。建筑物内可移动物体与地面形成的三角区为动态三角区。当强震发生时,地表面及建筑物体发生破损时,不论人们处于以上三角区域内,都会发生重大风险,造成严重的伤害。远离这一区域,能一定程度上减小地震对人体的伤害。

九、判断地震发生方位的方法:1是根据人体的失重来确定地震发生的方位:当人体处于抬升与复位的环境中,在重力作用下,人体失去平衡,向失重方向倾倒,倾倒方向与地震震源方向反向对应,所对应的方向就是地震发生的方向。2是根据水体的运动方向确定地震发生的方位:在地震发生过程中,水体受地震震动作用发生左右摆动,水体摆动垂直方向是地震发生的方向,结合人体失重方向所对应的垂直方向就是地震发生的方向。3是根据悬挂物体的摆动方向确定地震发生的方位:根据以上原理同样能准确判断地震发生的方位。

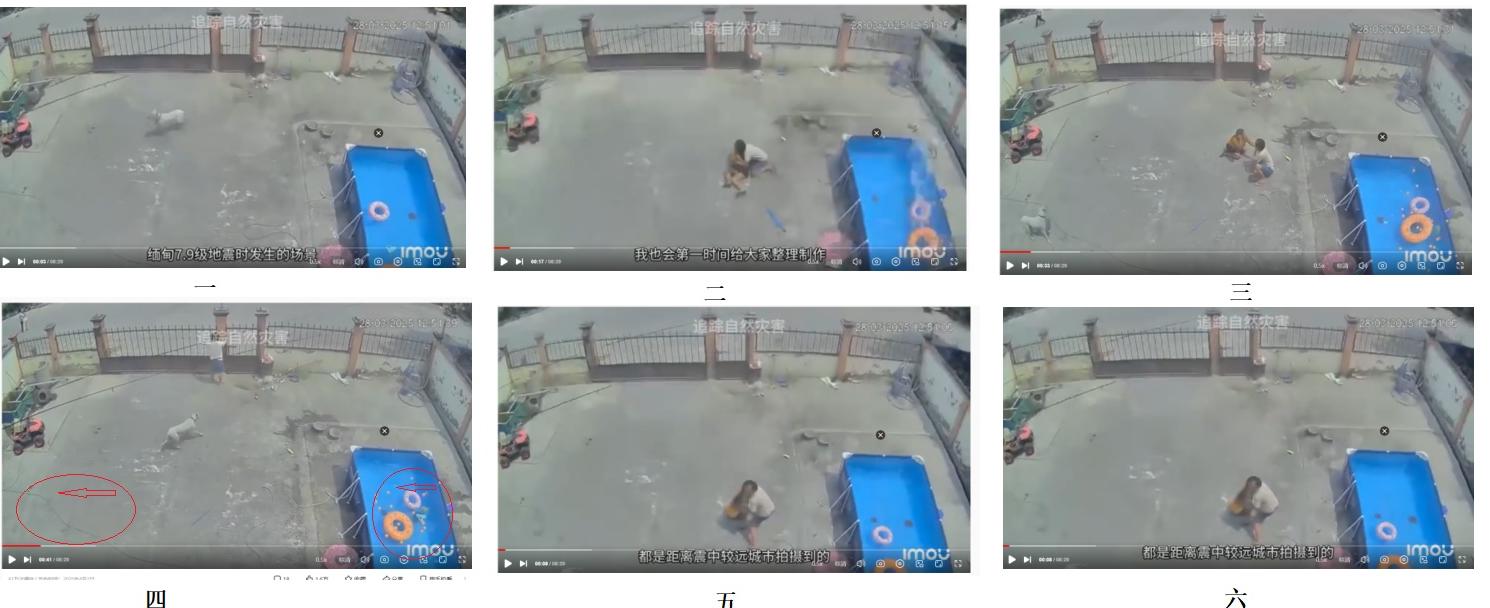

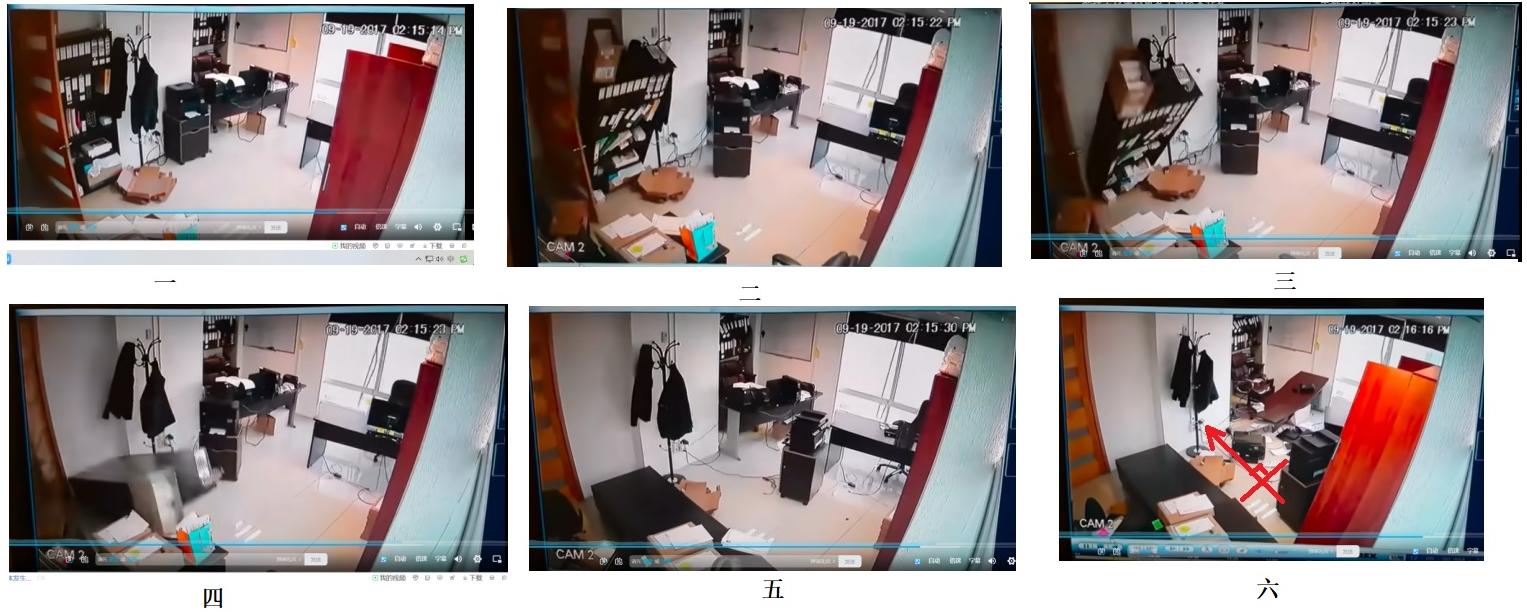

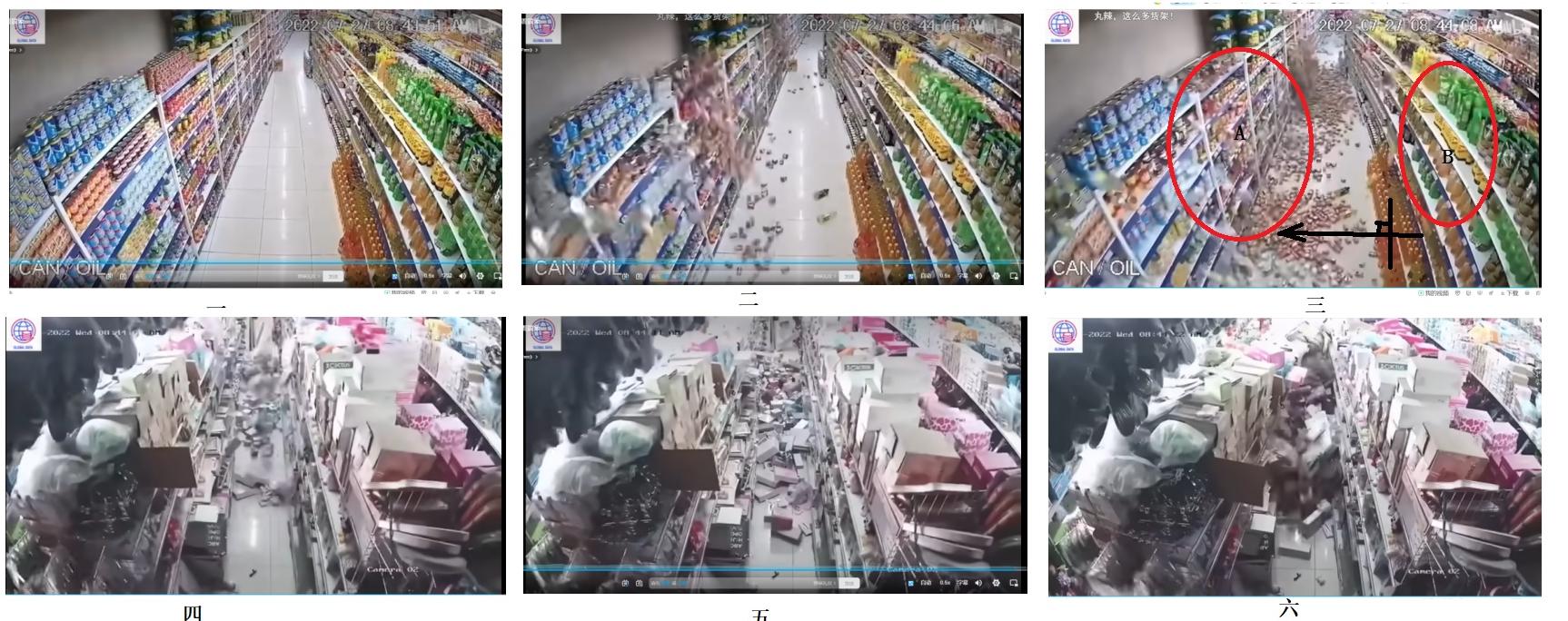

十、实例分析:(图像资料来源于网络,未证实),图像时间点是指地震能量作用于地表面时地表面上的物体的变化情况。

上图一至三图,是地震发生过程中,水池中的圆形物体发生从左至右的移动,以移动前后位置点上连线与震中垂直对应。四至六图从左至右形成可见的地震裂缝,以裂缝前后位置点上连线与震中垂直对应。

上图一至六图,是地震发生过程中,从左下至右上形成可见的地震裂缝,裂缝由小变大,少变多的过程,以裂缝前后位置点上连线与震中垂直对应。

上图一至三图,是地震发生过程中,从左下至右上形成可见的地震裂缝,裂缝由小变大,大变小的过程,以裂缝前后位置点上连线与震中垂直对应。

上图一至五图处于同一方向的桥梁向同一方向倾倒,图六处于不同方向的部分桥梁保持相对完整的状态。这与地震倾斜面及惯性所产生的作用力作用于桥体不同而形成。

上图一至六图为室内可移动物体在地震作用下发生位置变化与倾倒,六图位置变连线与震中垂直对应。

上图一至三、四至六是地震中两不同环境中的可移动物体在地震时发生不同时点、同一方向的跌落、倾斜、倾倒,三图A货架上的大部物品发生跌落,对面B区货架上的物品保持原来的状态,是因物品处于不同的倾斜面上及所受惯性作用力不同所表现的形态不同。