德国女数学家艾米-诺特(Emmy Noether)讲的对称与守恒原则:严格的对称对应严格的守恒,粗略的对称对应粗略的守恒。地球自转对称,月球绕地球公转也对称。地球自转再绕太阳公转地球自身各处质点的轨迹就不对称,地球自转再绕地-月质心公转地球自身各处质点的轨迹更不对称。地-月系统绕太阳公转也不对称。地、月是一个体系,不是一体,它们通过彼此之间的距离和速度变化调解这一不对称。地球也有直径,是一体,在公转中也有低量级的不对称,调解它就需要:地球拉伸、固体潮、大陆板块漂移、潮汐等。以平向动力为基础建立起来的潮汐理论能解决很多现行潮汐理论不能解决的问题。

1、大陆板块漂移和潮汐的形成

1.1、质点轨迹的不对称受力也一定不对称

以下研究地球上一个质点在一日之内的位置变化、受力状态。

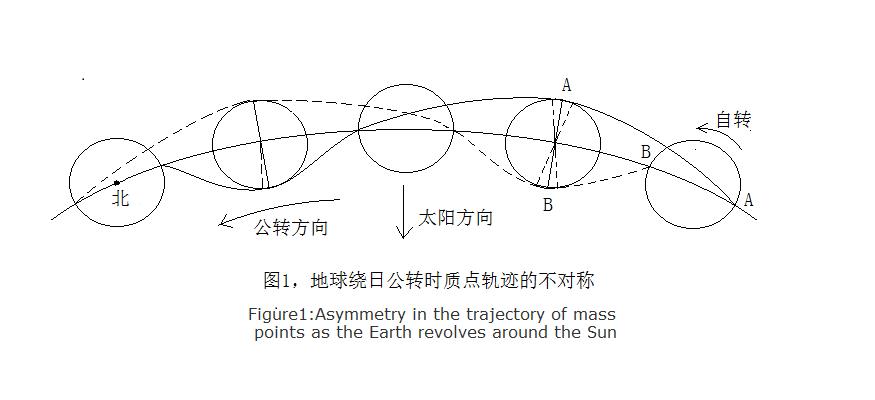

如图1,从北看黄道面,是地球表面两个质点A、B,随着地球自转和公转在一日之內所经过的轨迹。这两个质点的轨迹对于地球质心的公转轨道来说不对称,A点和B点总是要不断的经过一个长外弧和短内弧,即A点在外弧时比A点在内弧时多走了两个地球直径的距离,B点也同样。这里要说明一个问题:无论地球是顺时针还是逆时针自转,它的公转轨道是顺时针还是逆时针方向运行,质点A和质点B的公转轨迹对地球质心的公转轨道来说都不会是对称的。这是数学几何上的原因。A、B点的轨迹曲线都是相同的。这里每个质点都要经过长时间公转加速和短时间公转减速这样一个过程,或者说加速的里程长,减速的里程短。即一天内A、B点所产生的横向公转加速力不对称。这种作用力与自转无关,自转速度不变,自转只是改变质点的位置,这个不对称是公转造成的。因A、B点到太阳的距离最大差是一个地球直径的距离,所以A、B点横向线速度不同,背日面A点线速度比向日面B点约快2.5米/秒。而地球的自转则不断的使地球上的某一质点在A、B点的公转的高加速和低加速位置上互换,从而使这一个质点不断的在公转中加速、减速变换着速度。而地球这么大的体积各个质点速度变化一点点都是一个巨大的力的体现。所以自转与公转的结合时刻都在缓慢地改变地球的结构。也就是说因地球的自转、公转和地球绕地—月质心公转在地球上(除地轴外)找不到任何一个质点在一天之内它所受到的横方向(有一点偏上、下、左、右的微量)公转加速力始终是不变的。

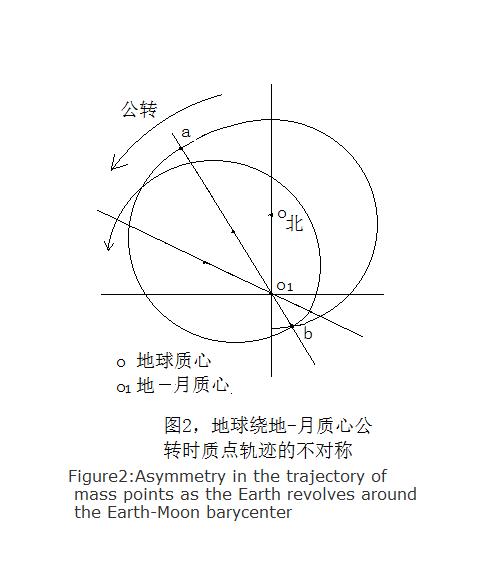

图2,(示意图)从北俯视,是地球自转一周半地球上一个质点绕地-月质心转一周半的轨迹。相当于一个偏心轮在转一个角度的过程中它边缘上的一个质点也在转的轨迹。从外看是偏柿子形,从内看是橄榄形,旋转偏心,不对称。对月球而言a点的公转线速度大约在27米/秒,b点的公转线速度大约在4米/秒。质点轨迹的不对称,它的受力就一定不对称。

1.2、这个不对称必然导致的结果

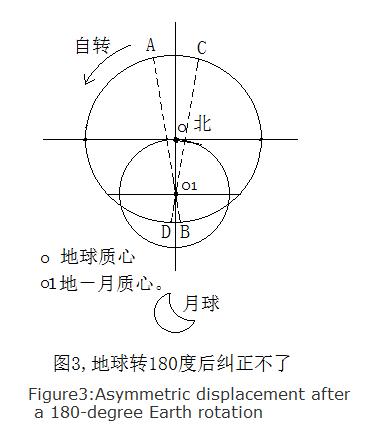

如图1,如果在A、B之间有一根直杆连到地心,A、B点在加、减速时这个杆会产生摇摆,正如货车加油加速和刹车减速一样,会使货物后置或前涌。A点在A、B位置来回变,B点在B 、A位置来回变。这两个位置加减速不对称时这个摇摆就不对称,就会定格到某一位置。月球的状况如图3,质点A、B和C、D在地球自转180度后位移不对称,并且会积累下去。现实中是美洲大陆板块西移等。

图3,地、月围绕着地-月质心转,地-月质心在离地心约4670千米的位置,在软流层内。地、月围着这个质心转动,对地球来讲这个转动更不对称。对地、月公转所产生的这个不对称远大于地球绕太阳公转所产生的不对称,也就是说这个力远大于前者。

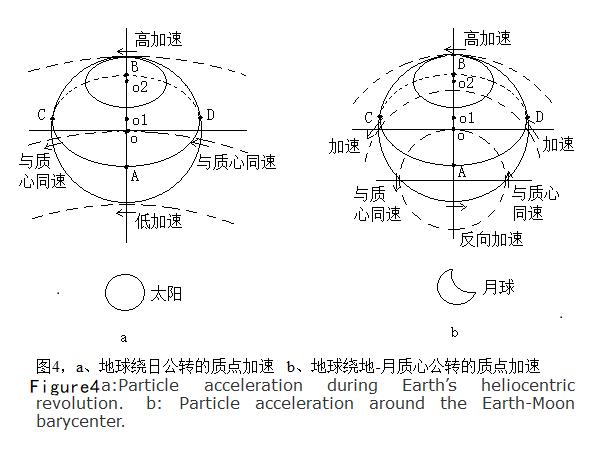

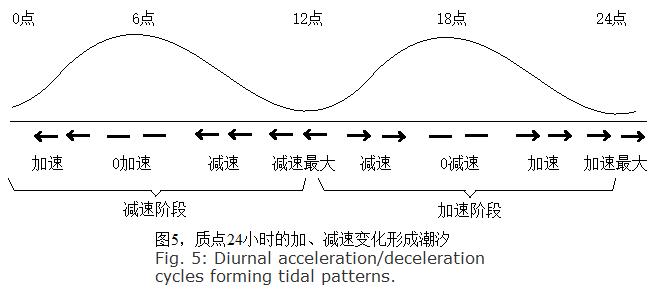

如图4,o是地球球心,o1是C、D点所在低纬度圈圆心,o2是高纬度圈圆心。太阳对地球所产生的横向加速力平行于黄道面,月球对地球所产生的横向加速力平行于白道面。公转加速方向都是公转轨道在公转平面的切线方向。因地球是倾轴自转,纬度圈在黄道面、白道面上的投影都是椭圆。在地球质心的公转轨道上的C、D点因和地球质心同速,没有加、减速,海水会堆积,从而形成潮汐高潮。太阳对地球所形成的标准的潮汐波形,是早6晚6形,就是早晨6点和晚上6点是高潮。月球对地球所产生的横向加速力方向看起来不对称,因公转半径太小,但加速多少就会减速多少,这种运动自然法则要求是对称的。月球所形成的标准的潮汐波形对月球时间来说也是早6晚6形。从地球上看就是月亮升起和降落的时候是高潮。宽阔的海面,平坦的海底和适当的纬度,这样的海域在春分的初一会形成如图5标准的潮汐波形。

图5里的从加速最大到加速实质是一个减速过程;从减速最大到减速实质是一个加速过程。早6点高潮是减速产生的,晚6点高潮是加速产生的。基于此,两6潮汐应该有差别。0加速、0减速就是海水不平移而堆积的时候。潮汐是地球上的质点随地球公转和自转产生的质点位置变化造成的质点加减速变化(地球自转速度不变,这里是指对太阳系的这个宇宙空间)所产生的往返振荡。当然往返振荡的距离并不大,因为加、减速差不大,时间有限。日、月所产生的潮汐还会叠加和相互削弱,因为它们各自所产生的公转加速力有时会合作有时会冲突。月球绕地球转一周,高潮并不是也随着月球绕地球一周,月球自身引起的潮汐不会最大。当太阳、地球、月球在一条线上时才有大潮,当太阳、地球、月球在一条线上又在地球在黄、白道面上的椭圆的长轴线上时才有最大潮,就是春分、秋分的初一和十五。当日高潮潮波滞后是因地球自转的惯性带动和产生潮汐的这一横向惯性加、减速力造成的,潮波高潮自然滞后,滞后多少不等,还有提前的。潮汐大小是由地球绕太阳公转、地球围绕地-月质心公转、地球自转、地球纬度圈在黄道面和白道面上的椭圆形方向这五个因素共同决定的。

2、大陆板块漂移有偏北或偏南的微量

地轴与黄道面有23度交角,地球绕太阳公转在地球的向、背日面质点所产生的横向加、减速力平行于黄道面垂直于太阳方向。那么在春分的向日面质点向东位移就会偏北,质点向西位移就会偏南,在背日面质点向东位移就会偏南,质点向西位移就会偏北。在秋分时的向日面质点向东位移就会偏南,质点向西位移就会偏北。在秋分时的背日面质点向东位移就会偏北,质点向西位移就会偏南。也就是说在春分和秋分时的向、背日面不管东移还是西移必然不偏南就偏北。而质点在冬至和夏至的向、背日面位移时不会有南北偏移。

3、对一些潮汐因素的讨论

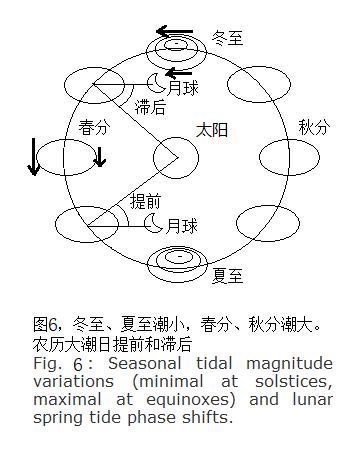

如图6,春分、秋分时加、减速拐点区间在随圆的短轴上,因长轴达到地球直径长度,公转加速差最大,潮汐就大。冬至、夏至时加、减速拐点区间在随圆的长轴上,因短轴小于地球直径长度,加速差最小,潮汐就小。当日、月拐点重合且加速差最大时潮汐最大,就是春分、秋分时的初一和十五。地球绕地-月质心一周和地球绕太阳一周类似在冬至的初一月球对高纬度圈区域所形成潮汐的模式和太阳对地球所形成潮汐的模式有一点类似,高纬度圈如地球,地-月质心如太阳,类似这样的旋转关系。高纬度圈上的质点加速方向大体上一致,就是公转方向,但是加速大小不同;对低纬度区域,加速方向就发生变化了。各个纬度圈在公转轨道上的两个点都与对应的地轴上的点同速。因地-月质心在地球内,由于地-月质心这个特殊的位置,以地轴为自转轴以地轴到地-月质心的距离为半径的这个旋转柱体,它产生的公转加速差与地-月质心外的这个外环体是不一致的,外面没有被同向加速,反而被释放了,站在了地月相互旋转的月球一边。也就是说地球内部的大陆漂移快于地球表面。

在春分和秋分前后大潮日提前和滞后是由月球的位置决定的,如图6。地球处在冬至、春分之间时,地球、月球、太阳在一条直线上时是初一,但月球不在地球纬度圈投影椭圆的长轴上,运行两天后才能到达地球纬度圈投影椭圆的长轴上,形成大潮。这就是大潮日期滞后的原因。同理,地球处在春分、夏至之间时,地球、月球、太阳在一条直线上时是初一,但月球不在地球纬度圈投影椭圆的长轴上,而是提前两天就到达了,形成大潮。这就是大潮日提前的原因。地球绕地-月质心一周和地球绕太阳一周类似。