2025年2月8日,四川筠连金坪村突发地表地震灾害事故。从网络资料分析,属地表地震、井喷式地质灾害或气体泥石流(地震公开信息无记录)。就事故过程及成因进行一般分析。(图像资料来源于网络、未证实)。更多分析(地下可燃烧物质的形成、储藏方式、引发条件、能量释放过程、能量释放原理、基本理论、地表介质龟裂、爆燃地震、地表地震等等)见本栏内的其他内容。

一、事发过程

上图为网络网友拍下四川宜宾筠连山体滑坡事发过程画面,时长13秒,事故过程时长8秒。是地表下可燃烧物质在极短时间内发生爆燃反应,释放强大的高温高压气流,包裹着地下介质极速向承压较弱的地表面释放,释放强大的冲击力,产生极强的破坏性。如图:(一)图地下可燃烧物质发生爆燃反应,地表面一定规范内发生身感震动,强压气流突破地表面,形成可见的气流团。(三)图形成二个或多个不同位置的气流团,是强压气流从地表介质不同们置突破地表面形成。(六)图强压气流团向空中释放,形成较明显的气流注。(十)图事故区左方释放强压气流柱包裹地下介质横向冲击空旷区,形成可见的气流柱。(十六)图强压气流受环境作用,冲击减小,压力减小,气流团向外扩散,形成气流团,或震后地震云团。(十八)强压气流团进行一步扩散,形成四个不同高度的气流柱,或者说,强压气流在地表面形成2个以上的突破口,包裹地下介质向地表面释放。释放形式是,以强压气流为载体,包裹地下介质通过空中移位的过程。

二、事故区山体发生了坍塌,坍塌体与事故堆积体的堆积总量、颜色存在明显的区别。

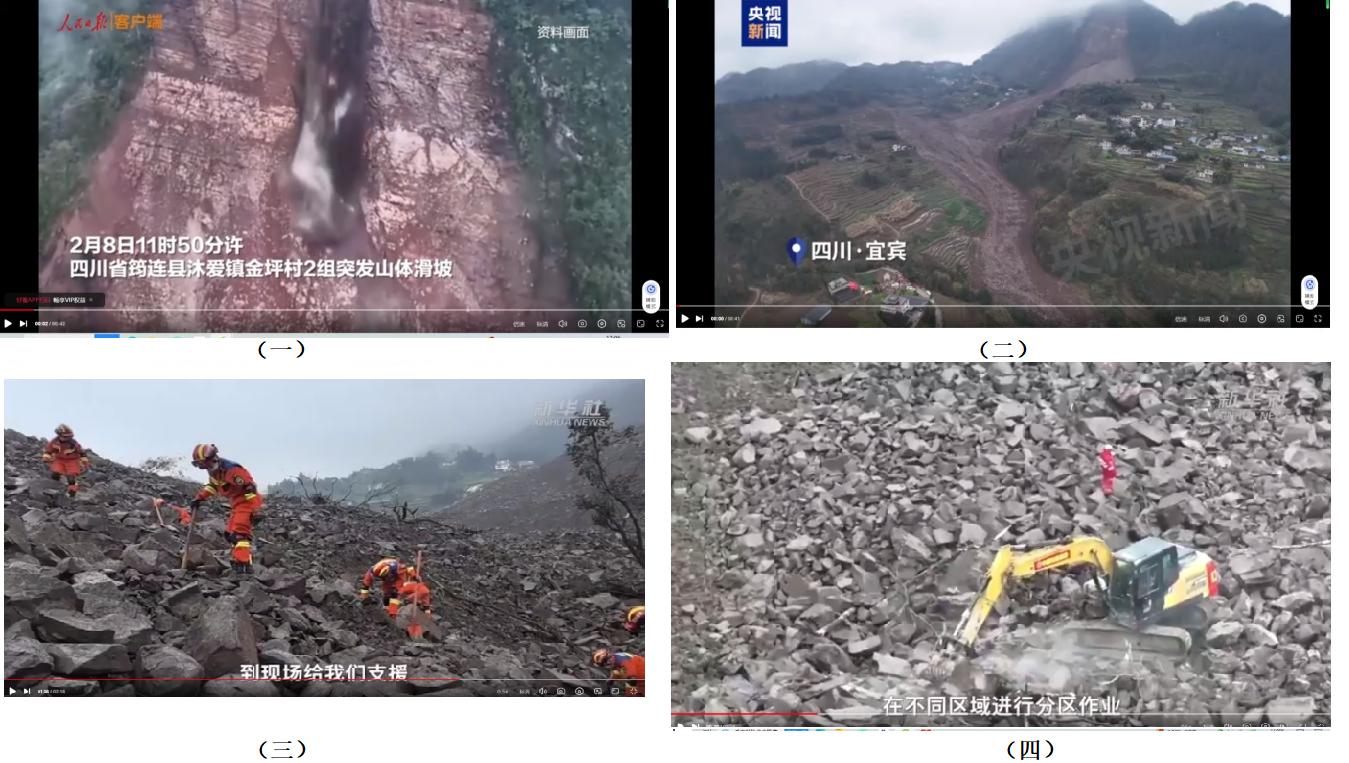

上图为事故发生区,山体为梯形坍塌,坍塌体底部少量的堆积物,坍塌体的体积远远小于事故区的堆积物的体积的量。图中1区无明显的母体支撑体。这一区域介质随强压气流称动到其它区域,其过程是,强压气流作用下,1区介质发生移位,上部区域介质失去有效支撑,在重力作用下发生坍塌。在这一过程中,坍塌体随强压气流移动到其他区域。坍塌面无明显岩体断面。与事故区介质堆积物存在明显的区别。坍塌面的颜色为浅红色,事故区堆积体多为灰色堆积物。与坍塌体颜色区别明显。

三、事故区温度上升,产生可见的气流团

上图为事故区事故后的画面,图一山体上部,图二、三、四不同位置一定量的可见气流团释放到地表空中,原因是地下可燃烧物质在极短的时间内发生爆燃反应,释放一定热能,作用于地下、地表气、液态介质时所形成的可见气流团。图一中的山体左上部区域发生气体团是内地下介质内部强压气流作用下,一定条件下,强压气流从事故区域外进行能量释放。不排队其他原因产生的气流团。

四、强压气流发生流动方向的改变

上图为事故区不同时点、不同角度、不同位置图,分析强压气流发生流动方向的改变,是事故分析的重点、难点。根据空气动力学基本原理进行简单分析。图(一)事故发生过程中,横向直线释放强压气流柱,包裹着地下介质冲向左边方向,当强压气流运行到图(二)1的位置时,受山体及地下介质堆积体的作用下,阻挡强压气流正向流动,压力增加,向承压较弱、地势较低的图(二)2的区域释放、流动。当强压气流运行到图(二)2的位置时,受2点位的山体作用,改变气流运行方向。形成不规则的气流运行轨迹。强压气流包裹的固、液态介质在重力作用下,堆积在气流运行路线、轨迹的不同区域,形成以气流为载体的泥石流流体。这一现象称为气体泥石流。

五、山体坍塌体的主要结构与堆积体对比图,堆积体与坍塌体的总量、颜色、组成存大较大差异成因分析。

上图为事故区域不同位置图,山体坍塌体的主要结构与堆积体对比图,堆积体与坍塌体的总量、颜色、破碎度及组成存大较大差异,成因是堆积体物质主要来源于事故区的地下介质向地表面突出所形成,总量、颜色、组成存大较大差异。破碎度与强压气流作用及地下介质在腐植质的作用下其结构发生改变等形成易碎结构或龟裂结构。

六、强压气流包裹地表地下介质通过空中运行

上图为强压气流运行过程图,地表面一定高度建筑物顶部表面堆积一定量的固体堆积物,是强压气流包裹固、液态物质通过空中运行过程中,固、液态物质在重力作用下,运行速度下降所形成。

七、不同位置的介质运行的时点、速度、方向、距离等不同

上图为强压气流运行过程图,救援作业现场作业面,作业面分不同层次,是事故区不同位置、不同结构、不同物质、不同时点所受到的作用力不同所形成的不同现象。