地震波坐标图、地震能量转换坐标图是在地震波图的基础上,通过地理坐标反应地震发生过程的地理坐标位置及地震能量释放与转换过程在地表介质中所处的地理位置,来判断地震能量对地表面的作用力的大小的一种图形。

地震波是地震发生过程中,地震时释放的能量从震源通过地表介质以波的形式传递到地表面所形成,是地震活动中所释放的能量在地表介质传递过程中,受震级、震源深度、地表介质的结构、地表介质的破碎、移位、抬升等多因素作用并进行能量的转换。在这过程中,地震能量作用于地表介质地表面及地表面建筑物时,所表现的作用力大小不同。地表监测机构通过机构记录地震波的活动情况形成地震波图,每一次地震活动的发生都能形成相对完整的地震波图。但单一的地震波图不能直观反应地震波在地表介质释放的地理位置,不能直接反应地震能量对地表的作用力的大小及相互转换情况。或者说,地震波图不能在一定程度上直观反应地震能量传递到地表面的破坏程度。通过地表介质坐标图设置,来反应地震能量在地表介质内的相对位置、传递活动情况、地震的震级及能量转换等相关信息。如图:

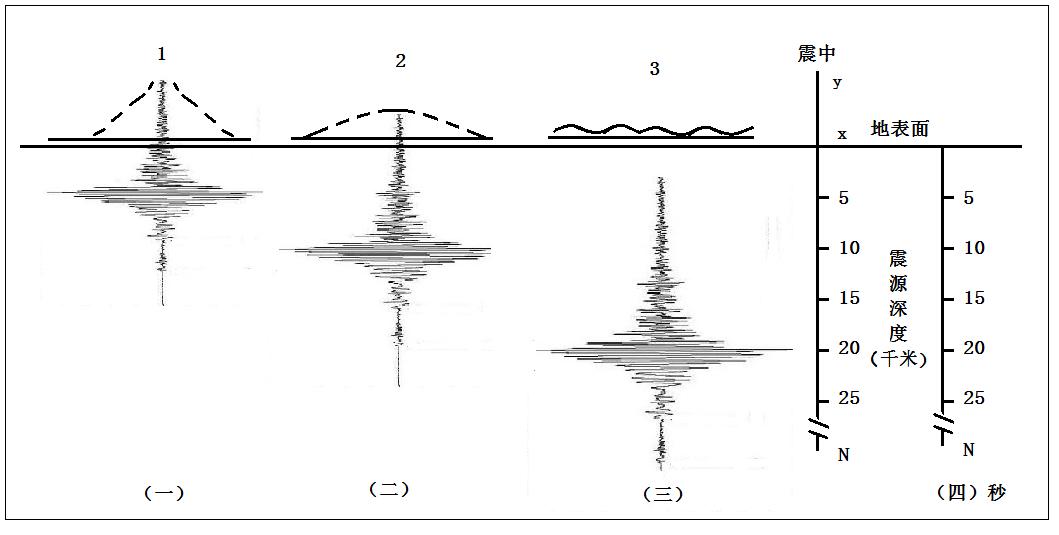

地震波坐标图:

地震波在地表介质中不同位置形成就是地震发生时所释放的能量在地表介质不同地理位置中传递过程中相互转换的过程。

上图(一)、(二)、(三)同一地震波图在不同的震源深度进行能量释放与转换的过程中,作用于地表介质地表面时,地表介质地表面发生了不同的状况,一定程度反应地震能量的破坏程度。(四)地震发生过程中释放能量传递到地表面的秒单位时间。

(一)是地震发生在震源深度5千米以内的能量释放,地震时所释放的强大冲击波作用于地表介质时,在地表介质中地能量转换少,所释放地能量大部分传递到地表面,地表介质地表面发生严重破损,一定量的地表介质向外突出,震中区堿形成重度的地质灾害。如井喷地质灾害、地表地震等等。

(二)是地震发生在震源深度10千米左右的能量释放,地震时所释放的强大冲击波作用于地表介质时,所释放的地震能量在地表介质内的传递过程中,使地表介质发生破碎、抬升、移位等部分能量的转换。部分地震能量传递到地表面,所释放地能量部分传递到地表面,地表介质地表面发生一定程度的向上突起,地震裂度区堿形成严重的地质灾害。地表介质表现为以震中为中心向上一定幅度向上抬升,地表面发生破损,地表面建筑物倾斜倾倒。

(三)是地震发生在震源深度10千米以上的能量释放,地震时所释放的强大冲击波作用于地表介质时,所释放的地震能量在地表介质内的传递过程中,使地表介质发生破碎、抬升、移位等能量的转换,较少部分地震能量传递到地表面,地表介质地表面发生一定程度的震动,震中一定区堿形成较小的地质灾害。或者说,地震发生时所释放的能量,在地表介质中完成了相关能量的释放与转换,传递到地表面的能量相对较小,不能对地表介质产生一定的破坏性。地表介质地表面及地表建筑物表现为震动。

(四)是地震能量传递到地表介质的地表面所需要地时间,时间与地震的破坏程度成反比,时间越短,地震能量在地表介质中的转换越小,对地表介质地表面的作用力越大,破坏力越强,损失越大。时间越长,地震能量在地表介质中的转换越大,释放到地表面的能量越小,对地表面的作用力越小,破坏力越弱,损失越小。

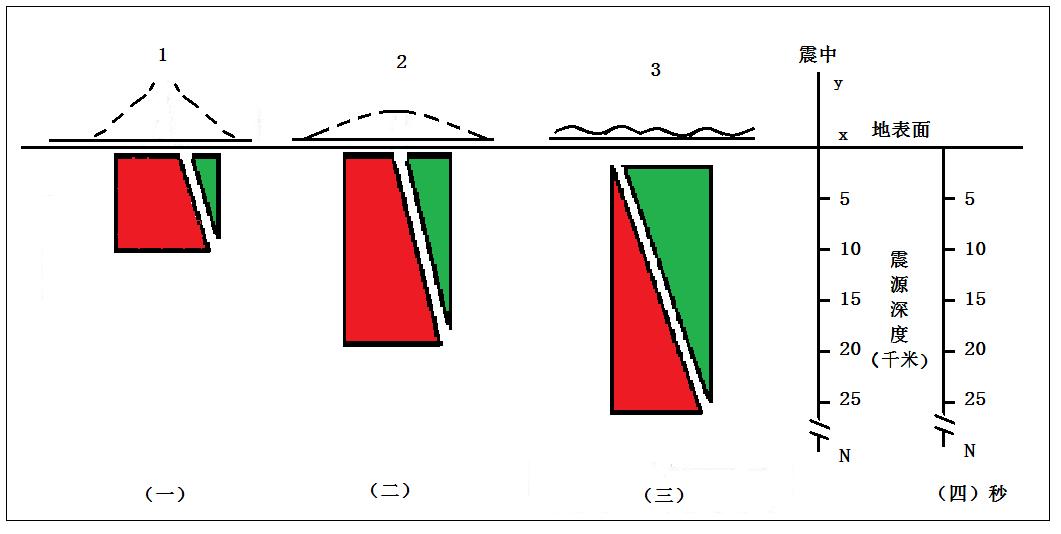

地震能量转换坐标:

地震能量转换坐标图:上图为地震能量转换坐标图,是根据地震所释放的能量值大小,图中红色部分,在地表介质传递过程中,地表介质发生了抬升、破碎、移位、震动等现象所消耗能量之和,绿色部分。与地震能量相抵后的能量,作用于地表介质地表面的能量大小及破坏力的大小。图中红色水平最长长度为地震释放能量最大值,绿色水平最长长度为地表介质吸收、转换能量最大值,两个值的差是地震释放能量作用于地表介质的能量值。两个能量值为递减与递增关系,当转换值增大时,能量值减小。

(一)地震时所释放的能量极少部分被地表介质转换后作用于地表面形成井喷式地质灾害或地表地震。

(二)地震时所释放的能量少部分被地表介质转换后作用于地表面形成破坏性地震。

(三)地震时所释放的能量大部分被地表介质转换后作用于地表面形成震动性地震。对地表面及建筑物的破坏较小。