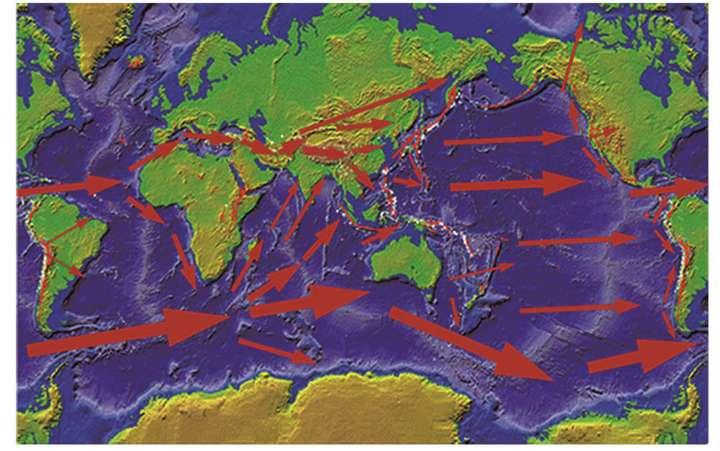

1. 地幔流分析

2. 相对岩石圈,软流圈地幔“东流”。通常大陆根、俯冲洋板和克拉通根阻挡地幔流;岩石圈减薄的断陷带、LAB面上拱的褶皱带、板舌间窗和板舌面窗形成地幔流通道。粗略分析距地表约150km以内的软流圈上层流向。

距地表150km以内软流圈上层地幔导流粗估图

南纬60度附近缺少大陆,岩石圈薄,形成环南极洲干流,方向总体向东,遇大陆根阻拦南北摆动。

太平洋岩石圈下表面较平坦,软流圈上层逐渐恢复东向。向东地幔流遇美洲西侧俯冲带和美洲大陆阻挡。此处阻挡经向封闭性强,南美洲和南极洲间有小缺口,中美洲连接较弱。北美洲西部中间向西凸起,向两侧导流,北侧从阿拉斯加湾下潜通过进入北冰洋下,南侧从中美洲通过。南美洲南北各有一向西凸起,北侧凸起北向中美洲导流,南侧凸起南向缺口导流。南美洲中部弧形正对幔流来向,向中部导流。太平洋东侧有若干条近纬向断裂带,少量地幔流从板舌间窗通过。北美西侧向两侧导流,且东侧有宽厚的北美克拉通;而南美洲西侧向中部导流,东侧克拉通稍弱,故南美洲下潜流稍强。主要幔流按强弱顺序:斯科舍流、中美洲潜流、南美洲潜流、阿拉斯加潜流。

中美洲潜流向东遇非洲西北部向西凸起,向两侧导流。东北分支从直布罗陀海峡和阿特拉斯山脉下入地中海。受阻于地中海北侧陆地,沿地中海北侧向东运动,称地中海幔流。东南分支和南美洲潜流汇合,非洲西南斜对幔流,向非洲与南极洲间缺口导流,称非西导流。

斯科舍流和非西导流汇合经非洲和南极洲间巨大缺口进入印度洋下,扇形展开。扇形流从东向到北向减弱。澳洲大陆和巽他岛弧及俯冲带对印度洋下的地幔流截流。澳洲大陆和巽他岛弧呈“>”形,对从西南方来地幔流向北导流。未被截流部分是环南极洲干流的一段,称澳洲-南极洲间流。爪哇海沟俯冲带震源深度西北段达200-300km,东南段达500km,俯冲带、岛弧和澳洲大陆对地幔流阻拦比印度大陆深。北向导流通过印度大陆较薄处下进入青藏高原下,简称印度-青藏潜流。澳洲大陆和巽他岛弧间通过幔流遇新几内亚岛阻挡入班达海下。

地中海幔流在东部遇大陆阻挡形成潜流。经土耳其、伊朗和阿富汗等的褶皱带曲折东流,称西亚潜流。西亚潜流遇塔里木克拉通分成两支,北支经中亚造山带东流,南支进入青藏高原下。天山山脉是北侧分支重要通道。

印度-青藏潜流与西亚潜流的塔里木南侧分支汇合,形成青藏合流。青藏合流在软流圈下层摩擦拖曳下恢复东向运动。青藏合流东遇扬子克拉通,向两侧分流。一分支经横断山区向东南运动,进入南海下面,再向东经菲律宾板块下入太平洋下。另一分支经扬子克拉通与华北克拉通之间褶皱带和较薄的华北克拉通向东北方向运动。千岛群岛、日本列岛、琉球群岛等地体和相应俯冲带斜对幔流,不同程度导流。

澳洲大陆南侧和西兰陆块南端把澳洲-南极洲间流向东偏南方向导流,再遇南极洲阻挡向东偏北导流,穿越南美洲和南极洲缺口。

2. 地幔流与构造分布

假说应能解释全球的构造特征及其空间分布规律。下面循地幔导流浏览解释全球主要构造。

上层地幔流从非洲和南极洲间缺口入印度洋下扇形展开。澳洲大陆和巽他岛弧北向导流推动印度大陆北移,挤压欧亚大陆。爪哇海沟俯冲带上层近顺流俯冲,与巽他岛弧共同阻挡地幔流,壅积造双列火山弧。澳洲大陆受西南来地幔流推动向东北移动,远离南极洲。澳洲大陆推挤巽他岛弧东段,巽他岛弧逆时针扭曲。非洲下地幔流近东向,东侧上层地幔流近北北东向,无西向推力,因此非洲东部弱张性。形成了印度洋北侧、东北侧大陆快速移动,与外围强烈挤压;西侧慢张和南侧快张非对称格局。印度洋中脊西南支与地幔流方向近平行,故拉张速率低。印度大陆和澳洲大陆快受导流推力大导致印度洋中脊北支和东南支扩张速率较高。

非洲西北部对中美洲潜流下游分流,北分支东北向进入地中海下。摩洛哥马拉喀什西南陆缘由东南凹转西北凸,阻挡此分支导流引发地震。地中海北侧阻挡西南来的地幔流,壅积造阿尔卑斯山脉。非洲西北侧抵挡地幔流,地中海南侧受其遮护。地中海南侧不阻挡幔流,不壅积造山。形成了地中海南北差异。地中海幔流遇北侧大陆阻挡,受下层拖曳向东运动。地中海东侧各地块西端受地幔流推力,地块间形成剪切。西亚潜流通过地中海东褶皱带东南行。造成土耳其剪切和壅积地震。

西亚潜流遇塔里木克拉通,南北分流。北侧分支经塔里木克拉通、华北克拉通和西伯利亚克拉通间中亚造山带进入日本海和鄂霍次克海下。早已完成板块缝合的天山—兴安造山系因此分支地幔流运动,地震、火山活跃。南侧分支进入青藏高原下与印度-青藏潜流汇合成青藏合流。青藏合流被塔里木克拉通、华北克拉通和扬子克拉通围堵,壅积造青藏高原。截留的低密度物质通过上地幔盖层拼接带和断裂带上侵到中、下地壳层,造成青藏高原地壳层加厚达数十公里,高值布格重力负异常。底面壅积抬升和中间层内侵加厚造成上地壳抬升,青藏边缘与邻区形成断带,如东北缘祁连—海原断裂带,东缘龙门山断裂带。青藏内部缝合带多近东西向,内侵造成中间层产生南北向压力,上地壳呈张性。青藏合流被扬子克拉通分成两支。南支经横断山区入南海下。北支面状剥蚀华北克拉通,造成华北克拉通减薄和一些近南北向断裂。秦岭-大别山褶皱带处于华北克拉通与华南板块之间,是北支的一条重要通道。汾渭断裂带、冀中拗陷带和燕南地震带是顶层支流通道。

澳洲大陆和地幔流对巽他岛弧南端的东北向推扭,形成了东南亚大旋扭构造。从澳洲大陆和岛弧之间通过的地幔流受新几内亚岛阻挡向西北,形成班达海旋卷构造。

太平洋西北侧千岛群岛、日本列岛和琉球群岛及其俯冲带近东北-西南走向,对地幔流向东北导流,地幔流向东南推挤列岛和俯冲带。2011年3月11日地震,日本一些观测点检测到米级东南向移动。日本列岛阻挡地幔流,产生壅积,2024年1月1日能登地震,出现海底隆起,陆地增生。伊豆-小笠原海沟和马里亚纳海沟北段俯冲带与幔流来向垂直,循环壅积和下折东撤,造多列岛弧和海槽。澳洲大陆受地幔流东北向推动,北向挤压菲律宾群岛,东北向挤压新几内亚岛,东向挤压西兰陆块。太平洋板块西部被挤得支离破碎,形成复杂地貌。澳洲大陆南侧和西兰陆块南端对环南极洲干流导流,东南向推动南极洲;澳洲大陆东北向推挤太平洋板块。两侧板块受力经向分量反向使太平洋-南极海岭快速拉张。太平洋北侧,受澳洲大陆推动的太平洋板块和北美板块挤压形成阿留申俯冲带。太平洋东侧,美洲大陆西侧经向封闭性强,强烈壅积造科迪勒拉褶皱山系。南美洲弧形正对幔流来向,向中部导流,因此中部壅积造山作用最强,山系东西向最宽,震源最深。地幔流向东撕裂南美洲和南极洲连接,斯科舍板块地形如河决堤,是地幔东流撕裂板块最直观体现。地幔流对太平洋板块西北侧俯冲带东向推力和澳洲大陆对太平洋板块东北向推力联合造成太平洋东北侧洋脊衰退。这两个推力和北美大陆对太平洋板块进行了限位。南美洲受地幔流推动快速东移,致东太平洋海隆高速拉张。海隆轴随西侧太平洋板块增生东移。澳洲大陆对太平洋板块东北向推挤造成太平洋板块与北美板块间形成圣安德烈斯走滑断层。东流地幔流经门多西诺断带板舌间窗越过俯冲带,受东侧北美克拉通和南侧科罗拉多克拉通阻挡,壅积,形成黄石公园热点。

向东撕裂的斯科舍

美洲东侧是地幔流离去侧,不壅积造山。阿巴拉契亚山脉形成于奥陶纪,非当前构造期产物。非洲西南侧斜对地幔流来向,南侧缺口巨大,壅积弱不足造褶皱山。大西洋东侧阻挡漫流,造成洋脊东侧海盆比西侧海盆浅。中美洲潜流使加勒比海火山岛弧向东凸,且产生弧后盆地。