一、 摘要

从角动量守恒等基本物理学原理、导流等自然规律与地球高速自转、内部大量物质升降等确证事实建立地球动力假说。提出分散、间歇升降,通过圈层环单向横移,路径交叉的分层热对流模型。地球内大量物质因散热等升降与地球高速自转在角动量守恒作用下造成圈层由外到内角速度增大。软流圈相对岩石圈总体向东运动,在板块边界和洋陆边界下单侧无回环,两侧无反向运动。软流圈上层受岩石圈下表面巨大突起阻挡形成导流。软流圈与岩石圈相对速度远高于板块相对速度。剥蚀、沉积和壅积产生径向剪力和弯矩可致板块褶皱和断裂。软流圈对板块拖曳力使板块相对运动。因地球物质的物化特性,提出的板块驱力作用方式和方向高效且大小有累积能力。

二、 背景

马宗晋指出合理的地球动力学说至少应满足:符合物理学的基本原理和地球内部物质的物理-化学性质;所依赖的动力因子既有足够的能量,其作用方式又能合理地说明构造变形场的特征;能对全球的构造特征及其空间分布规律和构造演化过程作出解释[1] 。至今无一假说满足三条基本要求。板块登陆、板块驱力问题至今没有解决。

三、 基本概念

1. 软流圈地幔流

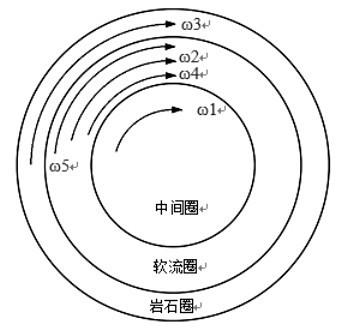

地幔环流:靠自身引力形成重力维系的高速旋转系统,缺乏外力矩作用,有大量物质径向升降时,会因角动量守恒向内层角速度大差异旋转进化。地球高速自转,因散热等大量物质升降,故形成由外到内圈层角速度增大差异旋转。如"圈层差异旋转示意图"所示,有ω1>ω2>ω3。以岩石圈为参考,软流圈以角速度ω=ω2-ω3>0向东旋转,形成一个东向环形流,故称地幔环流说。

圈层差异旋转示意图

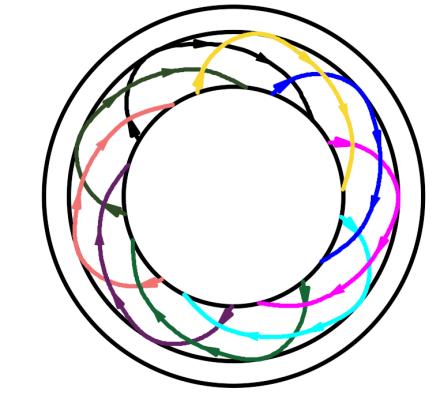

地幔对流 软流圈底部受热上升物质卷入以岩石圈为参考的东向环流中,向下游移动,散热后降落,轨迹简化如“软流圈物质热对流轨迹示意图”。此为物质分散、间歇升降,借助地球圈层环单向横移,路径交叉的分层热对流模型。

软流圈物质热对流轨迹示意图

地幔导流 软流圈相对岩石圈运动过程中受陆根和俯冲板片等岩石圈向下突起阻挡,改变方向和速率,形成地幔导流。软流圈底部受岩石圈下起伏影响弱,东向运动为主;顶部受岩石圈下起伏干扰强,导流为主;在底部拖曳下,顶部有恢复东向趋势。距地表150公里以内的软流圈上层如"软流圈上层地幔导流粗估图"所示。

软流圈上层地幔导流粗估图

地幔潜流 若软流圈上层前方封堵过强,无法导流从侧面绕过,会下潜从深处越过封堵,称为地幔潜流。板舌窗是软流圈物质穿越俯冲带的通道,板舌窗分为板舌间窗和板舌面窗。

2. 岩石圈绝对速度

岩石圈绝对运动速度(相对中间圈)比板块相对运动速度至少高出一个数量级。

3. 板块运动与驱力

径向构造力 地球圈层分为相对流动层(大气圈、水圈、软流圈、外地核)和非流动层(岩石圈、中间圈、内地核)。非流动层物质可通过流动层剥蚀、搬运、沉积(上面)和壅积(下面)转移。剥蚀、沉积和壅积造成的径向剪力和弯矩是板块径向构造运动(褶皱山、断裂带等)主要驱力。岩石和板块抗剪强度远低于抗压强度,径向剪力和弯矩更易破坏板块。软流圈对岩石圈剥蚀分为线状剥蚀和面状剥蚀。线状剥蚀是化学剥蚀和机械剥蚀双重作用,常近东西向发育。面状剥蚀为机械剥蚀,常在大陆东侧发育。壅积常发生在大陆和俯冲板片西侧。

切向漂移力 软流圈对岩石圈的拖曳力是板块切向漂移运动主要驱力。拖曳力包括侧面推力和底面摩擦力。推力和侧截面相关,和板块面积、质量无关,是板块相对平移主要驱力。摩擦力与板块面积、质量近正比,作用较弱。软流圈在板块边界下无反向运动,非守恒型板块边界多为两侧板块同向受力,同向运动,快慢所致。

力方向高效 径向构造动力和切向漂移动力因与运动方向一致而效率高。

力累积能力 力大小通过剥蚀、沉积和壅积物质量逐渐累积增大。物质和力的缓慢累积与突破极限突然释放导致构造缓慢渐进式发育急变定型现象。

热能间接驱动 板块运动能量主要为热能,但非热对流环直接驱动。圈层差速有累积剩余效应,远大于传统热对流模型估算热对流速度,故推力大。

动力阻力相对 软流圈相对岩石圈总体向东运动,接触面上软流圈对岩石圈的作用力总体向东,是岩石圈绝对总体向西运动阻力,却是板块相对运动动力。

4. 典型构造问题

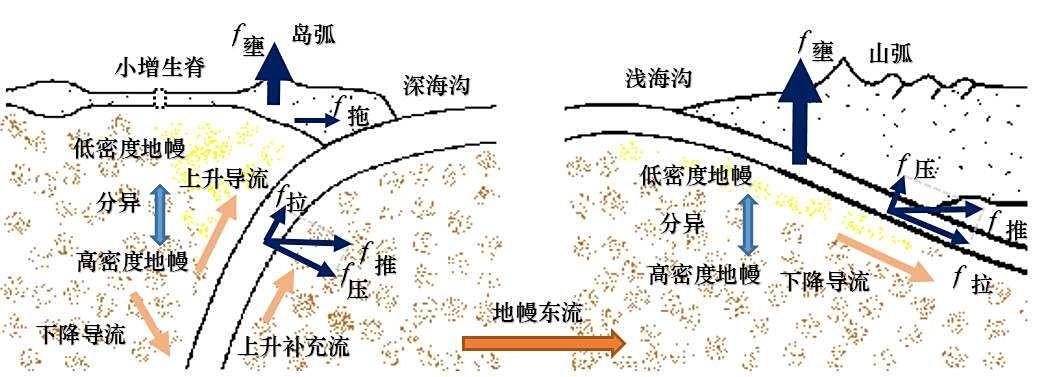

沟弧盆系:软流圈相对岩石圈运动,俯冲板片受软流圈推力。如“太平洋东西俯冲带差异图”:软流圈东向推力使马里亚纳型俯冲俯冲角增大,智利型俯冲俯冲角减小。西侧受板片阻挡壅积区随板片向东折曲而远离大陆,故造洋内岛弧。东侧受板片和陆根阻挡壅积区追随在大陆西侧下方,故造陆内山弧。太平洋板块西侧俯冲速度是单侧折曲速度,而非宽广太平洋板块整体西移速度。

太平洋东西俯冲带差异图

大洋中脊: 大洋张期典型构造。源于板块漂移远离。大洋中脊下没有岩石圈向软流圈内突起,不会改变软流圈运动方向。中脊下软流圈上层运动方向可垂直、斜交、甚至平行中脊。中脊因地幔流向存在非对称性。中脊位置向下游移动,故印度洋中脊纬度降低,太平洋中脊偏东。

俯冲板片: 大洋缩期典型构造。源于切向推压。中脊和俯冲在空间、时段和速率上缺乏对应关系。

大陆构造: 上游壅积增生、碰撞拼接;下游面状剥蚀裂解;流向线状剥蚀裂解;侧向推压剪切断裂、扭曲变形。

四、 检验与应用

1. 系统解释全球构造分布,包括印度洋四周差异、太平洋东西差异、地中海南北差异、美洲东西差异等、大洋中脊非对称性。

2. 统一联动地解释特提斯单向裂解与聚合、东南亚环形俯冲形成、西太俯冲方向变化动力过程。

3. 高压、差速旋转圈层摩擦电荷分离。圈层净电荷因地球高速自转形成电流产生磁场,多个圈层磁场叠加形成地磁场。单圈层净电荷种类不变,磁场方向不变,电荷量变化引发磁场强弱变化。各圈层磁场强弱变化可造成叠加磁场方向变化,出现翻转。

4. 分散径向分异,切向横移拦截萃取成矿,如硫磺、铜、花岗岩等。

五、 特征与优势

l 基于基本物理学原理、自然规律和确证事实,非局部唯象逆向揣测。

l 旋转运动和热对流运动结合。

l 地球热差异主要在径向。分散升降,不需热量持续横向集中。

l 只需热升降,不需形成传统热对流环,对顶底面温差要求低。

l 无浅对流太平洋板块下超大宽厚比问题;无深对流界面连续问题。

l 结合岩石和板块力学强度特性,水、气体等组分对岩石物化作用。

l 板块绝对运动和相对运动解耦,受力和速度、运动方向解耦。

l 岩圈绝对运动阻力,板块相对运动动力统一。

l 废除缺乏可靠性的板块绝对运动参考模型。

l 废除浮力、上涌造山,固体和液体热膨胀率低,浮力支撑不足。

l 废除碰撞力造褶皱山,抗压强度高于抗剪强度。

l 板块运动主导驱力与运动方向一致,效率高,所需驱力小。

l 软流圈与岩石圈相对速度比板块相对速度、估算热对流速度高,驱力大。

l 板块驱力大小有累积能力,驱力大。

l 分散升降保持前期分异成果,保持地球圈层结构。

l 对沟弧盆系贝尼奥夫带倾角、山弧岛弧差异等解释更清晰合理。

l 解耦大洋中脊和俯冲,拆除传动带。

l 平替地幔对流说,支撑板块构造现象。

l 地幔流经陆下,板块登陆,应用价值大。

l 板块物质可以软流圈为媒介在板块内部和板块间转移,大陆有增减。

l 软流圈物质可穿越俯冲带和大陆下平移,大洋有扩缩,大洋下软流圈物质有来去。

l 自转导致的圈层差速单向性可解释构造经纬相关性。

l 导流可解释构造非完全经纬相关现象。

l 能够系统解释全球巨型构造分布规律和动力过程。

l 可为构造学、地质学、地震学、地磁学、深成矿学等地学学科提供理论支撑。

l 唯一满足马宗晋提出的地球动力学说三条基本要求。

参考资料:

[1]. 马宗晋,杜品仁,洪汉净..地球构造与动力学.广东:广东科技出版社,2003年10月:51-51