之前发布在科学智慧火花,地球科学与资源环境栏目中的《论地壳的可膨化层》,文中主要说明了岩石的膨化原理,并确定了地壳高温岩层存在着可膨化层。接下来我要分析论述一下,蒸气从岩石中膨胀爆出时产生的作用力与反作用力,即产生地震的动力机制。

一、固态地壳

这是一个与传统有别的地震机制,所以我要根据这个新的构想,重新来确定一下地壳的概念。

为了形象一些,我把河面的冰面比作地壳。像把冰面从河里揭起来一样,把地壳从地球上揭下来,也就是所有固态部分,留在下面是液态岩浆。这样可能就把传统中的软流层也划入到固态地壳了。

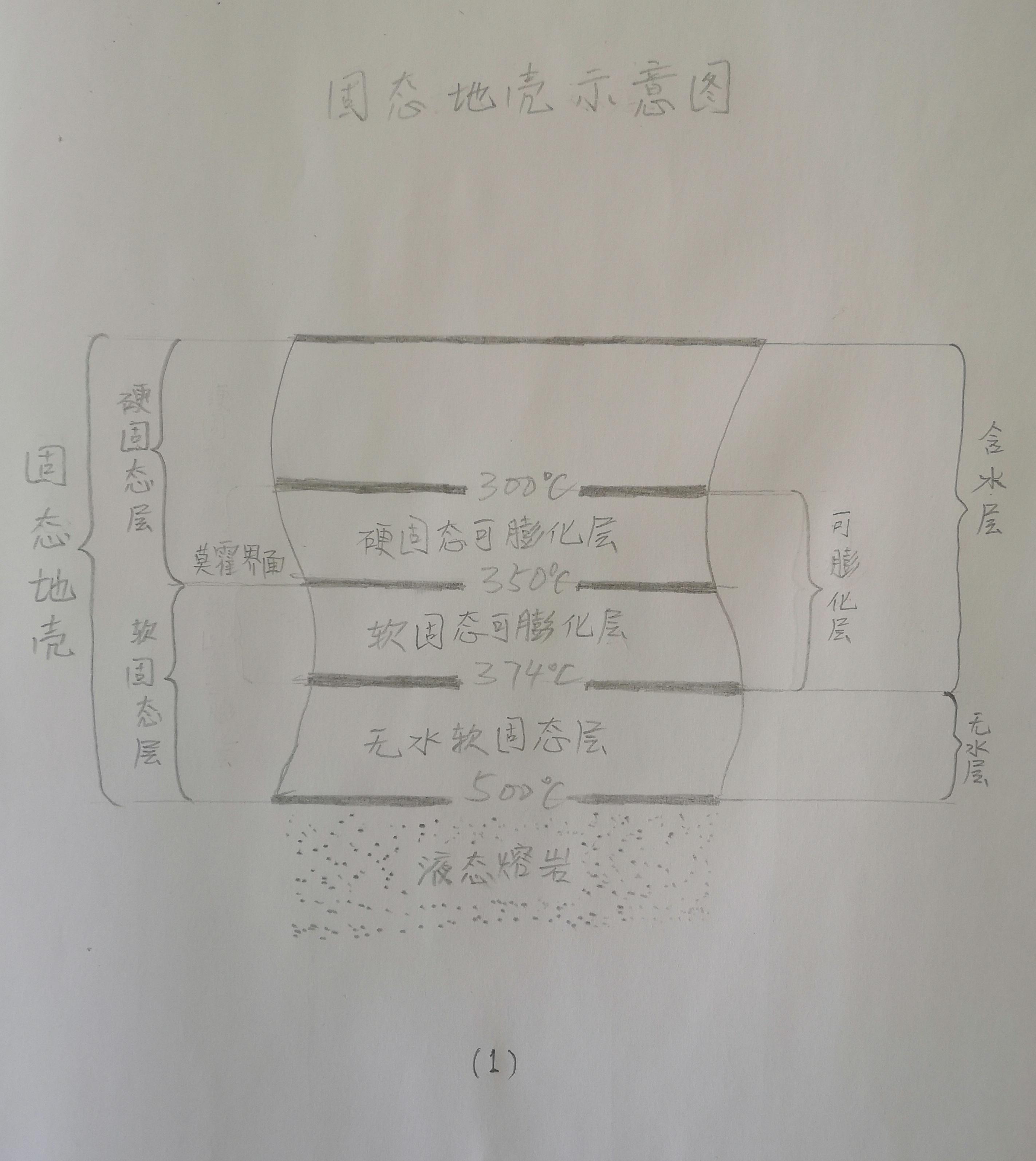

我把这些固态部分称作固态地壳(如图):固态地壳下面就是液态岩浆。根据固态地壳的不同温度,把从地表(地表的非火成岩部分忽略不计)到低于350℃(并非绝对精准,而只是一个标志性温度。下同)的岩层叫做硬固态层;350℃以上至500℃(参照溢出地表岩浆停止流动的温度)的岩层叫软固态层,即不能流动,但也未完全硬化用力按压会变形,与硬质岩石黏在一起的软态岩石。硬固态层与软固态层的分界面,定为传统理论中莫霍界面。根据水能渗透到达的深度,分为含水层和无水层,以水的液态极限温度374℃岩石层为界。根据含水岩石可膨化的特性,把300℃~350℃岩层叫做硬固态可膨化层;把350℃~374℃岩层叫做软固态可膨化层。

二、地震机制

这里所说的地震,不是传统理论中板块运动所产生的地震,而是地壳岩石渗水与地壳内的高温相互作用产生的地震。是水作为能量转换介质,将地球内部的热能转换成动能的物理能量转换机制。

前不久,某炼钢厂发生炼钢炉爆炸事故。在了解炼钢炉为什么会爆炸的过程中,一个细节引起了我的注意:就是炼钢炉墙有水冷却系统。是因为冷却系统漏水,导致水渗透到炉衬的耐火材料中去。在炉内高温的作用下,含水的炉衬崩落,对冷却系统的水管造成了更大的破坏,最终导致大量的冷却水与高温钢水相接触产生水瞬间气化爆炸。必须说明的是,不是这个爆炸是地震的原理,而是含水炉衬崩落这一细节才是地震的原理。如果把炉墙想象成地壳,炉墙内壁就是地壳下方与岩浆接触的部分;炉堂内的高温就是地壳下面岩浆的高温;炉墙内的渗水就是地壳渗水。耐火材料是致密的,其中的水分是不会被快速蒸发出来的,就像岩石中的一样。炉衬耐火材料中的水分在高温的作用下,温度和压力升高,当达到一定极限时气化膨胀,将炉衬崩落。这个气化膨胀崩落炉衬的过程所产生的作用力,是高压蒸汽将炉衬从炉墙上向炉内方向崩出。反作用力就是崩出炉衬的后坐力,作用在炉墙上,会使炉墙产生振动。

还有前文提到的,用气割枪的高温火焰对含水岩石烘烤时,会出现迸溅岩石碎削的现象。也是岩石中水分遇高温后不能快速溢出,被迫升温升压然后瞬间气化膨胀将岩石爆裂。这个爆裂过程所产生的作用与反作用力,和地震时产生的一样。

之前我看到一个铸铁厂的工人,不慎将好多铁水洒落地面,瞬间发生嘣嘣的崩爆现象。现在想起来,如果把那场景倒过来,不就与地壳下面发生地震时的景象相似吗。

在电视上看到的火山熔岩从火山口流出,将一些地表覆盖。地表里的水分也会被气化,在压力的作用下冲破岩浆冒出来。特别是从粘稠的岩浆中冒出时,会出现噗噗连续冒气并使出气孔产生抖动。这场景可以说与地壳下面,发生地震时极为相似。

地壳岩石渗水虽然是非常缓慢的,但是它是持续的。只要水是液体状态,它就会一直向下渗透,一直到达液态水的极限温度374℃岩层。同时地球内部的高温也是持续的,高温会阻碍液态水的渗透,所以高于374℃的软固态岩层是阻碍液态水渗透的岩层。温度超过374℃水就变成水蒸气,水蒸气不能渗透到岩石中去。随着渗水量的不断增加,大量的水在374℃岩层变成水蒸气,并蓄积于此。无水软固态层虽然阻碍着水蒸气的下行,但它从地球内部传递上来的热量会使这里的水蒸气温度压力不断升高。会因长期积累而在此形成一个蒸气泡,并不断增大,压力也会不断升高。当压力达到一定极限时(大于固态地壳下面的压力),蒸气泡会爆发,像火山喷发一样 爆开无水软固态层,并排出蒸气。这个蒸气爆炸产生的作用力将蒸气推进固态地壳下面的岩浆中,它的反作用力是将固态地壳向上弹起,引起固态地壳的弹起回落的上下振动。因为下面是岩浆,所以排出蒸气时也会发生抖动,会引起固态地壳抖动。这就是地震发生的机制。

三、其他

根据上述固态地壳的特性,我推断海洋地壳发生地震的次数要多于陆地地壳的;海底地壳薄的地方发生地震的次数要多于厚的地方。并通过“夸克AI搜索”得到了数据上的证实:海洋占85%,洋壳越薄的区域地震更频繁。这是因为渗水的原因,地壳薄和上方水量多就会导致渗水量大,渗水量大导致地震频发。

地震的纵波(P波)与横波(L波)

纵波就是地震发生时,固态地壳下面的蒸汽泡爆炸时产生的反作用力,使地壳弹起回落上下振动产生的地震波,先传到地表。横波就是蒸气向下排进岩浆时产生的连续抖动,后到达地表。就像火力发电厂大型锅炉蒸气超压时,蒸气自动从安全阀排出产生的振动一样,先是冲开阀门的爆震,然后是排气时造成阀体和管道连续的抖动。

地震波在向地表传播时,经过莫霍界面会发生变化。原因是地震发生在软固态岩层下方,地震波先是在软质的岩石中传播,相比在硬质岩石中传播速度要低。所以,当地震波从软固态层传到硬固态层时向上传播的速度就会突然变高,而这个软质和硬质岩石层的相交面就是莫霍界面。莫霍界面的不连续本质是,地球内部岩石因温度高低而分层的结果。体现了岩石物理状态的突变,是直接原因。

当大地震在海底发生时,震中的海水随着海底地壳的弹起也被弹起,周围的海水会被震中上升的海水吸引过来。如果震中靠近海岸,该海滩会出现突然的快速退潮现象。当周围的海水正向震中涌来时,震中弹起的海水开始回落,正好与涌来海水形成叠加,形成了推波助澜效果,从而形成巨大的海浪向外扩散。当海浪遇到浅滩或有地坎的地形时再次叠加,形成威力巨大的海啸。

1975年海城地震,一个人在地震发生前,晚上7点多钟,他坐在山坡上向家乡营口眺望灯火夜景,突然发生地震。事后他描述说:地震发生时看到营口一下子就陷进海里去了,营口没了,那地方一片漆黑(营口是海滨城市)。根据我对地震的理解,来分析他的感受:因为他身处震中,先被弹起(营口与海城相距60公里),纵波到达营口要迟几秒钟,营口地区弹起要迟几秒钟,所以他升高了看到营口变低了,经过两三下上下波动,营口地区地震发生后立即就全面停电了,然后一片漆黑。这就造成他以为营口晃了两下,就陷进海里的感觉。当时我在营口,我的感觉是在向室外跑的时候,脚下有踩空的感觉。这些都和地震时,地壳有弹起回落的现象有关。

地表开裂,地震发生时地壳向上弹起,会导致地表层裂开(并非地壳裂开),地壳回落时会导致刚裂开的裂缝又合上。为什么有的裂缝没合上呢?那是因为地壳向上弹起时,导致裂开的地表一侧向裂缝外侧滑移了一段距离(就像山体滑坡一样),导致地壳回落时就合不上了。

地震预测,地震是不可预测的。根据上述地震发生机制,地震是一次蒸气爆炸。即使我们有能力侦测到固态地壳下面蒸汽泡的存在,也无法断定它什么时候会爆炸。蒸气泡或大或小都有可能爆炸,也就是地震有大有小。唯独能有希望做到的是,当我们有能力侦测到蒸气泡时,根据经验发现它是个比较大的蒸汽泡,我们可以预测该地区要发生大地震,但时间上是确定不了的。

综上所述,地震的动力机制是以水作为能量转换介质,将地球内部的热能转换成动能的物理能量转换机制。地震是固态地壳下面发生的一次蒸气爆炸时产生的振动,地震在时间上是不可预测的。通过这种地震机制理论,可以非常清晰的解释地震发生时的很多现象。