一个标准大气压下测得温度平均值为20℃,假设现在增加十倍大气压,一个标准大气压下计算厚度为8437.55米,每下降100米温度升高1℃,以此厚度画圆,我们求出十倍大气压下圆形中心点温度?

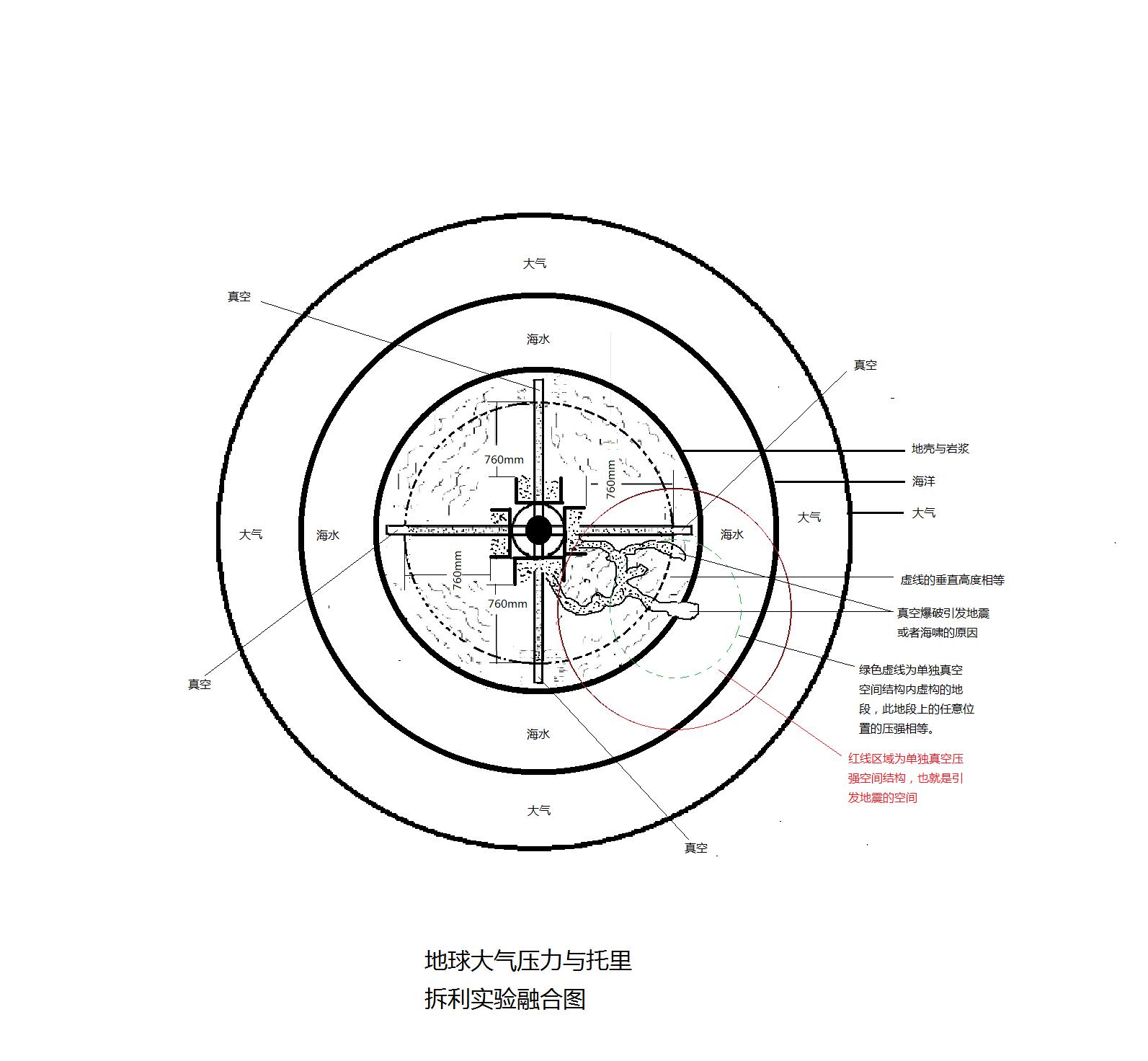

如上图所示,周边设置八个位置相等的真空半球,中间设置两个上下相对并等同于周边半球距离的真空半球,形成一个整体圆形状十个大气压强环境。

首先计算按照每下降100米温度升高1℃时,下降8437.55米后的温度升高值:

(8437.55m÷100m)×1℃= 84.3755℃

一个标准大气压下初始温度为20℃,则不考虑大气压变化时,此厚度中心点处的温度为:

20℃ + 84.3755℃=104.3755℃

根据理想气体状态方程pV = nRT,在等容情况下p₁÷T₁=p₂÷T₂,p₁ = 1个标准大气压,T₁=(104.3755℃ + 273.15)K=377.5255K,p₂= 10个标准大气压。

则T₂=(p₂×T₁)÷p₁=(10×377.5255K)÷1=3775.255K

换算为摄氏度为:3775.255K - 273.15K=3502.105℃

所以,十倍大气压下该圆中心点温度约为3502.105℃。

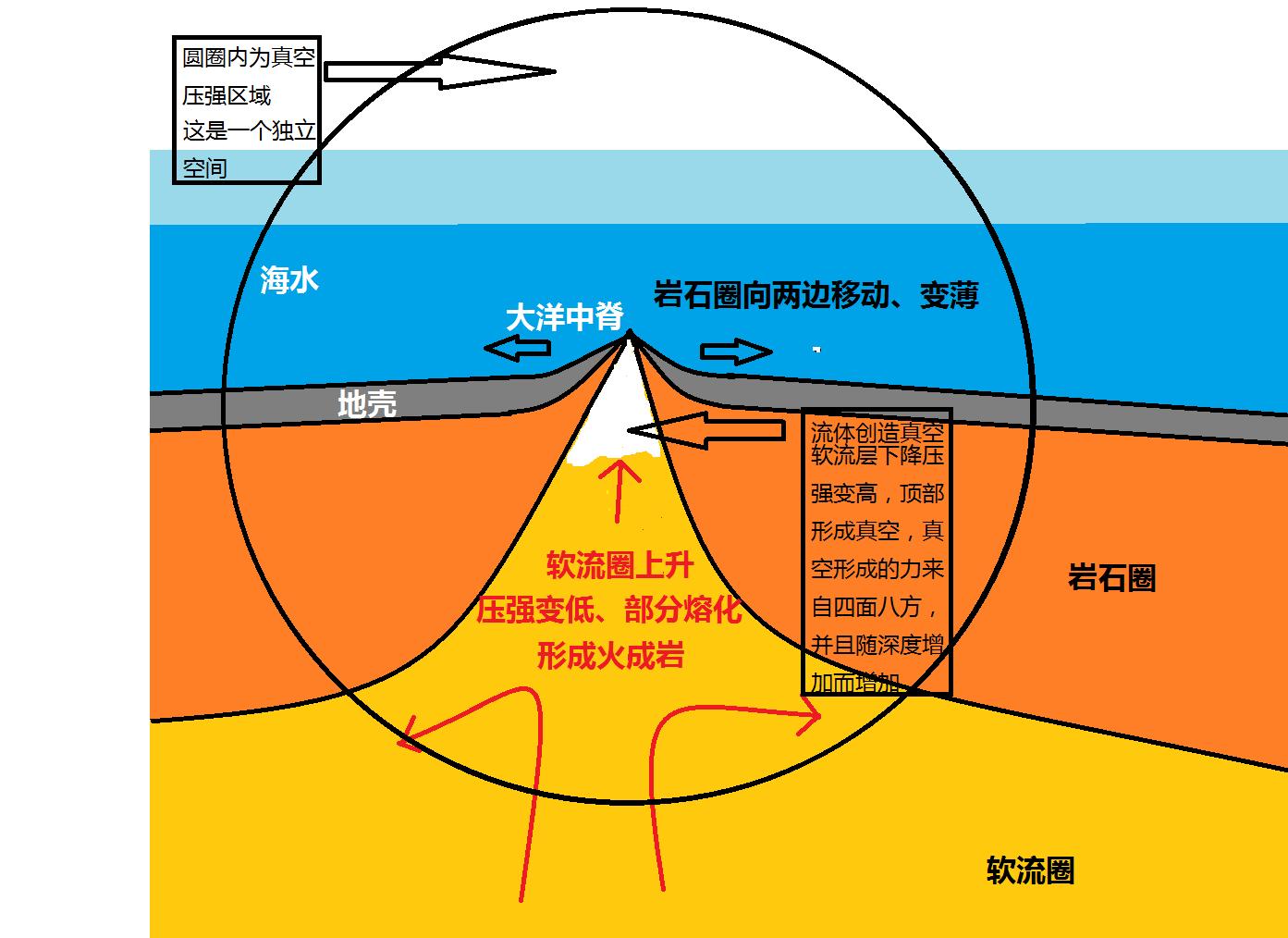

由此可见地壳内的温度不必由地球内核来提供,相反地壳中的温度还能向地球内核传递,以上图形是一个距离等同的地壳真空环境模拟空间,如果我们将其距离设置为高下不等的地壳真空空间的话,会出现怎样的现象呢?依照海平面来衡量的话,大气压强就会产生地区性落差现象,地区性落差现象出现,那么大气流动就会产生,大气流动产生,各种温度气象就会产生差异,这种差异情况下地质灾害包括了风灾、火灾、水灾、地震、瘟疫就会频繁发生,这些灾难不遵循地球的整体运动模式,他们有自身的发生途径,而这种自身的发生途径离不开人类的活动、离不开地壳真空非空的岩浆活动原理,岩浆的不停流动其实是在做托里拆利实验,每一次地震其实都是在给我们演示真空压强的技术原理。而我们如果利用这个模拟空间所得到的温度以及十个标准大气压强所产生的内压动力系统可以完全取代火箭推进器,因为火箭推进器的最高温度也就在3000℃左右,一个免费的能源油然而生,揭开地球的奥秘就能解开人类科学技术上的难题。