地震波是地震发生过程中,所释放的能量从震源通过地表介质以波的形式传递到地表面所形成,是地震活动中所释放的能量在地表介质传递过程中,受震级、震源深度、地表介质的结构、地表介质的破碎、移位、抬升等多因素作用并进行能量的转换。在这过程中,地震能量作用于地表介质地表面及地表面建筑物时,所表现的作用力大小不同,对地表面的破坏程度不同,对人的伤害不同。为此,根据地震能量的释放过程及对地表介质地表面的破坏程度和对人的伤害,划分不同的区域。同时区分地震的能量释放强弱对地表面的作用力的大小。如图:

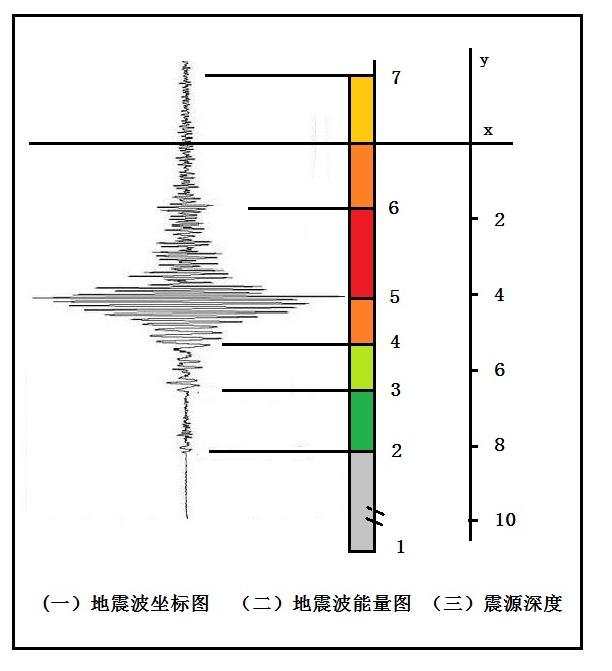

上图是地震波坐标图:(一)地震波坐标图,(二)地震波能量图,(三)震源深度。三图之间相互对应关系。现就(二)地震波能量图进行分析。

地震波能量图分6个区域,是地震发生过程中,所释放的能量从地震前兆到地震能量相对完全释放的过程中,各区域或时间段作用于地表介质地表的破坏程度不同,对人的伤害程度有所区别。

1-2区域是地震前兆区域,表现为动植物的条件反射及震区地下、地表的变化。这时,地震所释放的能量较小,对人无伤害。在这一过程中,地下有害气体释放到地表面对人的伤害等不做分析。

2-3区域是地震震动波释放区域,地表面表现为一定频率震动,对地表面的破坏相对有限。属安全区域。

3-4区域是冲击波释放最初区域,是地震能量集中释放的前段,地表面表现为一定强度的震动,对地表面的破坏性相对较小,属安相对安全区域,对地表的建筑物没有直接的破坏性,属一般风险区域。这里要说明的是,冲击波能量释放时间点与地震震动波的时间点处于同一时间点上,是地震发生时所释放的能量的不同表现形式,是波、动能的不同表现,只是这些能量从震源向地表面的传递过程中,受地表介质作用及能量转换的速度不同所形成的时间差。

4-5区域是冲击波释放作用于地表介质地表面的区域,地表面表现为以震中为中心一定幅度向上抬升,产生最大倾斜角,地表建筑物发生倾斜,地表面的人及建筑物内的人因倾斜而向震中反向快速移动。地表面建筑物因倾斜重心转移而失稳,极少部分建筑物发生破损、倾斜、倾倒并造成人员伤亡。同时,因地表介质向上抬升,地表面因抬升形成以震中为中心向裂边距延伸一定宽度的地裂缝,对人造成一定伤害,属较重风险区域。

5-6区域是复位区域,是强烈地震波作用于地表介质时,地表介质向上抬升,地表介质因抬升内部压力增大,与地表面形成较大的压力差。当地表介质抬升到一定高度时,地表介质发生破损,形成地裂缝。地表介质内部压力通过地裂缝快速释放,内部压力急速下降,对地表介质失去有效支撑,地表介质在重力作用下急速复位,地表介质下沉,在这一运动过程中释放较强的惯性,并作用地表建筑物时,地表面建筑物发生倾斜、倾倒、破损,对处于建筑物内的人造成极大的伤害。属重度风险区域。

6-7区域是次生风险区域,是地震能量作用于地表面,地表面的发生结构变及地表面的建筑物发生倾斜、倾倒造成人的伤害,还有余震所形成的对人的伤害,属较重风险区域。

以上分析表明,地震对地表面的建筑物、人造成最大伤害的区堿是5-6区域,其他区域对人的伤害相对较小,我们在地震发生过程中,根据不同地区域的灾害程度,不同的时间段,采取相应的自救方式,最大限度减少地震对人的伤害。