本世纪观测到了三次特大地震引起的地球自转周期缩短的准确数据,从而给本文原稿观点的验证提供了千载难逢的良机。通过分析计算,发现它能对此作出很好的定量解释;而现有的“断层说”,对此却束手无策。因此,我对原稿观点探索的激情死灰复燃,本文就是增加新的验证内容后的修改稿。

本文认为,火山与构造地震起于相同的原因,都是地下热能向上转移造成的。所以把它们放在一起来讨论。

1. 为什么说火山与地震起于同源

在19世纪,莱伊尔发现凡是火山活动地区毫无例外都是地震频繁的地区,而且火山爆发总是伴随产生地震,所以他认为火山与地震起于同源。近年来,认同这种观点的人与资料迅猛增加;从网上得知,王申存、程正明根据自己收集的大量地震现场考察的确凿证据,都不约而同提出了上述观点,与我从理论分析得出的观点完全相同。故对该观点似乎已很少再有怀疑的余地。

2. 地震起于地下热能向上转移的证据

松泽武雄根据地下热能局部向上转移的大量证据,认为地震场是一个间歇起作用的热机,其动力不断地由地下热能来供应;但计算表明,要向地震场输入足够的热量,其热流值比地面平均热流值应大四个数量级以上。这样大的热流值如何形成是该假说所面临的主要困难;参考文献[1]的计算对此给出了圆满解答;定量地证明地震热能确系来自地下。

3. 地下热能大规模向上转移的机理

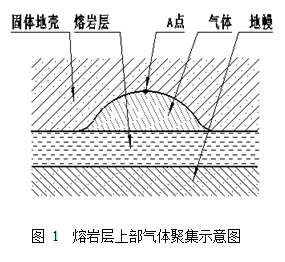

计算说明[1][2],地下可能存在一个遍及全球的熔岩层,它是火山和地震所需能量的发源地;熔岩层在低纬度区的厚度约为2km,纬度愈高厚度愈小;它所处深度应在软流层中部,在海洋下位置较浅,在大陆下较深;因熔岩层吸收的潮汐能与其厚度的3次方成反比,故能随俯冲板块插入地下几百km仍不致消失。已知火山常喷出含有氮气、二氧化碳气及水蒸汽等挥发成分;因此,如图1所示,当熔岩层上部的岩层偶然出现向上隆起的小窝时,析出的气体便会聚集其中。已知地下岩石的固熔点系随深度及压应力的增大而增高,深度每增加1000m固熔点约升高 2 ~ 4℃,故处在图中A点附近的岩石,因位置较高压力较低,而使熔点稍低于下部的熔岩表面;计算还表明[3],气体在高温下的辐射传热效率比岩石导热高得多,故A点附近的岩石就会开始熔化;从而会使小窝不断上升并形成熔洞。熔洞愈向上发展,洞底熔岩面与洞顶的距离将增大,二者温差也随之增大,洞顶吸收的净辐射热将急剧增多,熔化速度将迅猛增加;从而使热量大规模向上转移成为可能。

4. 熔洞是怎样引起火山和地震的

当熔洞得到充足的气体供应时,熔岩面将不会随着熔洞的升高而上升,那么随着熔岩面与熔洞顶部距离的增大,洞顶所获得的辐射热将急剧增加,从而有可能使熔岩以较快速度穿出地面而形成火山喷发。

在熔洞中的气体供应不足时,底部熔岩面便要随着熔洞的升高而上升,由于熔岩面与洞顶的距离不能拉大,故二者温差比较小,洞顶所获得的辐射热也就较少。这时洞顶岩石熔化较慢,其中温度梯度也比较小,不致迅速形成岩石崩塌。这时,洞顶岩石便来得及在较长时间里通过应力松弛而产生较大塑性变形,从而在较大范围内形成很大的温度应力场。当熔洞中的气体逐渐向外渗漏使洞中压力降低到一定程度时,洞顶岩石便可能因失去压力平衡而向洞中崩塌即形成所谓构造地震;这也为至今遭到广泛质疑的形变能快速释放机理,找到合理的解释。

5. 地震起于熔洞顶部岩石崩塌的证据

按参考文献[4]的论证,熔洞顶面应呈半球形,这样的结构抗塌陷强度最大。计算表明,在洞顶岩石塌陷前,单位体积岩石中积聚的最大温度形变能比剪应力所能积聚的能量要大三个数量级以上;对于一个直径为8km的熔洞,所积聚的形变能只要释放很小一部分就足以形成世界上最大的地震。这就说明地震震源为什么常呈“点”状分布,也圆满回答了很多人对这一现象的质疑。如果地震是由剪应力所引起,最大地震的震源区直径就要比8km大30多倍,即240km以上;这是和观测结果不相符的。

断层错动与地震的因果关系长期存在争议,近年来大量观测结果有利于进一步证明,它是地震触发下造成的结果。鉴于文献[5]、[6]、[7]已按本文观点对火山及地震有关疑难问题作了详细解释,直接或间接证明了本文观点,并对现有“断层说”提出了强有力的否定证据,故这里不再重复论述。

6. 对大地震引起地球自转周期缩短的解释

据报道,日本宫城9级大地震,导致地球自转周期缩短了1.8微秒,使地极偏移25cm;智利8.8级大地震,缩短了1.26微秒,使地极偏移8cm;印尼苏门答腊9.1级地震,缩短了6.8微秒,使地极偏移7cm。

下面按上述观测值计算地球转动惯量需要减少的量值,然后计算物质的去除量,并按地极偏移值计算震源处物质的去除量。最后再按本文观点对此进行解释。

6.1 按上述观测值计算地球转动惯量的增量及震源处物质的增量

为此先需弄清地球转动惯量、角动量及自转周期之间的关系。它们的关系可用下式表达:

式中 J:地球总角动量(kg·m2/s);I:地球转动惯量(kg·m2);ω:地球自转角速度(s-1);T:地球自转周期(s)。

由上式可解得:

据计算[8],地球转动惯量J约为5.58×1033 kg·m2/s;将日本、智利、印尼三次特大地震的ΔT值代入上式可算出下列ΔI值:日本大地震为1.6×1027 kg·m2;智利大地震为1.12×1027 kg·m2;印尼大地震为6.04×1027 kg·m2。并据此可算出震源处需迁移的质量Δm:日本大地震为6.4×1013kg;智利大地震为4.55×1013kg;印尼大地震为1.52×1014kg。

6.2 按地极偏移值计算震源处物质的增量

如果地震时地轴偏移量真是25cm,则可算出,震源处物质增量Δm为2.37×1017 kg;其体积约为8万立方千米。

6.3 对计算结果的解释

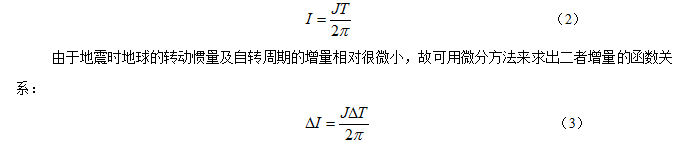

如图2所示,熔洞上部为高压气体,下部是象塞子一样凝固的熔岩。当熔洞顶部崩塌而形成大地震时,会把下部的“塞子”推向熔岩层;从而实现大量物质沉降及迁移。

据论证[[4],盐丘是地下熔洞的遗迹,其最大直径为12km,故可假设,引起特大地震的熔洞直径也为12km。由此可算出其横断面积为113km2。据观测及计算,熔岩层最大厚度约为2km故特大地震一次沉降物质的体积可达226km3;从而可算得其迁移量Δm约为6.78×1014 kg,与6.1节的计算值很接近。进一步计算的ΔI值也与观测结果处在同一数量级内。

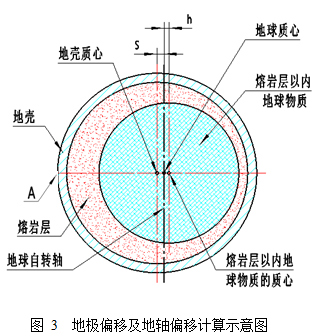

如图3所示,A为震源点,当“塞子”从该处冲向熔岩层底部时,其作用力将使熔岩层以内物质克服熔岩层阻力向右移,其反作用力将使地壳向左移。但应指出,由于熔岩层太薄,地极偏移量也很微小,该图无法按比例表示出来,只得将它夸大与理想化了。因地震产生的力都是内力,不可能使地球质心移动。因此,若取地极偏移值S=25cm,则熔岩层以内物质的质心偏移值h可按下式算出:

式中m1为熔岩层以内物质总质量,约为5.85×1024 kg,m 2为地壳总质量,约为1.93×1023kg;将各数据代入上式可得h=0.82cm。由此可见,从地表测出地极虽有较大偏移,实际上地球质心及自转轴没有发生丝毫改变;这既符合力学定律,也证明6.2节按错误前提算出的Δm值实际上应等于零.

参考文献:

[1] 赵菊初,地下熔岩层厚度及平均流速的计算,科学智慧火花栏目2012-03-20

[2] 赵菊初,现代地下熔岩层存在的证据,科学智慧火花栏目,2012-02-22

[3] 赵菊初,地下熔洞辐射热通量的计算,科学智慧火花栏目,2012-02-20

[4] 赵菊初,地下熔洞存在的地质证据,科学智慧火花栏目,2012-06-04

[5] 赵菊初,对火山及地震有关疑难问题的解释,科学智慧火花栏目,2012-02-14

[6] 赵菊初,对火山及地震有关疑难问题的解释(续),科学智慧火花栏目,2012-04-22

[7] 赵菊初,对火山及地震有关疑难问题的解释(再续),科学智慧火花栏目2012-05-31

[8] 赵菊初,地球转动惯量的计算,科学智慧火花栏目,2012-11-06