本文涉及一个概念地质补偿,所谓地质补偿是指地层断裂的两侧岩石通过地震、滑坡等地质事件对断裂区域一种物质填补过程。地质补偿是重力作用的结果,是一个销高填低的过程,此过程不仅发生在地表同样也发生在地下断裂区域。

冰辄沉降理论认为:地壳不是永不沉没的诺亚方舟,更不是漂浮且有下插现象存在的重叠结构。它是一个以板块为基本构造单元的刚性壳体,各构造单元以简单的拼接组合的方式构成一个整体,以板块间的相互支撑来维持整体的相对平衡。

冰辄沉降理论认为:地壳的运动是一种常态,至少就现阶段来说是绝对的,而整体平衡是相对的。地壳的运动要受到自身的重力作用和板块间支撑作用的双重制约。当然板块的大小、形状、厚薄、起伏状况等自身属性同样是板块运动的必要条件。

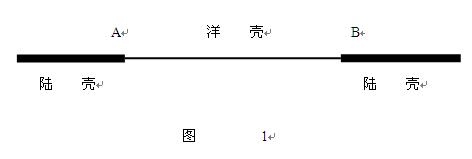

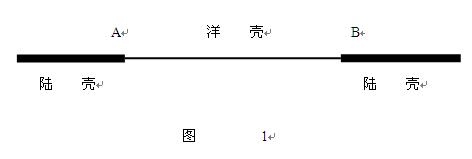

说明:陆壳、洋壳是相互对接在一起的,可以这样认为A、B两点同时固定了陆壳和洋壳。

从图1我们不难看出陆壳厚重而狭窄,洋壳单薄而广阔,这就造成了陆壳和洋壳自身重力作用下的不同运动。

重力作用下洋壳中心沉降表现更为突出,而陆壳由于重而狭窄中心沉降表现相对较弱,其受力更多表现为洋壳中心沉降的牵拉。又因为洋壳陆壳相对比较稳定,所以其破裂带主要位于板块交界地带。

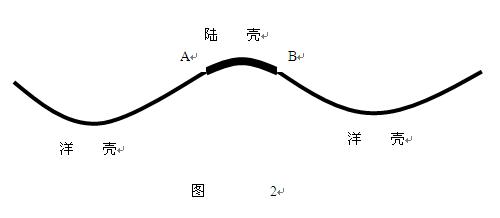

如图2所示:洋壳中心沉降陆壳相对受力隆起,板块交界区域A、B受洋壳拉力而发生断裂(也可以表述为泰坦尼克式撕裂),地壳表面出现V字形断裂(往往地表由于沉积物的覆盖表现为地下断裂),由于洋壳的持续沉降,板块交界地带地质活动频繁,在地震、滑坡等地质活动的作用下,陆壳岩石通过地质补偿作用填补了地下断裂的地壳的部分缺失,继而经过了重力作用下的沉降压实。

由于洋壳的持续沉降断裂的存在一定时期内成为了一种必然,又因为地质补偿作用是一种消耗形地质运动过程,随着地质补偿作用的逐渐衰减,A、B两区域地壳逐渐变薄,沉积物逐渐减少,同时板块交界地带A、B在横向上也向陆壳延伸,由高原而盆地,由盆地而湖泊,由湖泊而海洋。慢慢表现为以新生地壳为主体的新的大洋壳体,这就是洋壳年龄小于陆壳年龄的主要原因,大洋磁条的顺序分布也是这个道理。

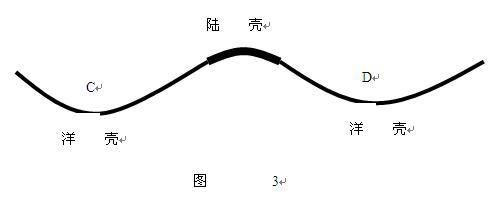

冰辄理论认为:大洋地壳中心沉降的过程中,不仅表现为对于板块交界地带的撕裂同时洋壳的中心部位C、D区域也会出现倒V字形的断裂如图3所示,当然在于大洋的中心初期形成地壳断裂的短时期内火山就会迅猛爆发,所以我们所能见到的只能是大洋的中脊,实质上大洋地壳的底层是一个倒V字形的大断裂,这也是大洋中脊火山频繁爆发的主要原因。

大洋中脊火山的频繁爆发,逐渐加厚了大洋中心区域的地壳,同样由于地质补偿作用的存在,大洋地壳厚度的增加也有向两侧延伸的趋势,所以海洋的最深处不在于大洋的中脊,而在于洋壳边缘的地槽处。

地球上海水的总量是一定的,大洋中脊的持续上升,与大陆地壳的持续下降是同时进行的,当大洋中脊大面积冒出海面便形成了新的大陆,旧的大陆同时慢慢会被海水淹没,这就真正完成了海陆的又一次大的变迁,人类可以大洋的中脊寻求新的生活。世界地图也会以全新的面貌展现在人们面前。

总之,大陆不是永远的大陆,海洋也不是永远的海洋,大陆海洋也是不断的地质运动中循环往复。