最近看了赖先生在本栏目发布的,分别题为《地球为什么会自转》、《地球形成初期1天6小时》及《为什么地球自西向东自转月球不自转金星自东向西自转》(以下分别简称“A文”、“B文”及“C文”)的三篇涉及地球自转问题的论文,感觉其中很多观点值得商榷,同时得知似乎有不少人同意和支持他的观点,为了避免这对科普教育产生误导和不良影响,故很有必要对它加以澄清。鉴于三篇论文中的观点很多是重复出现的,“C文”几乎全部重复老观点,所以,为节省时间和篇幅,下面对三篇论文中共同的观点一并提出来质疑。

1、“自转的物体产生公转,公转的物体产生自转”是自然界的普遍规律吗?

“A文”根据“赵本山在舞台上把一个在手指上旋转的手绢抛向观众席,旋转的手绢转了一圈后,又回到赵本山手中”的描述,便得出了“自转的物体产生公转,公转的物体产生自转(在一定条件下)的自然界的普遍规律”,真堪称世界一绝,与牛顿看到苹果落地而发现万有引力颇有类似之处。赖先生发现的上述规律既然是“自然界的普遍规律”那就是定律,也就是说:“有自转必有公转,有公转必有自转”;这显然与“(在一定条件下)”的规定是矛盾的。例如,牛顿的“万有引力定律”是没有条件限制的,在已知的世界范围内都适用。此外,我们知道,物体自转和公转是两种独立的运动状态,根据牛顿的“物质运动惯性定律”可知,二者取决于物体的起始运动状态和受力情况,各自可单独变化,没有必然的连带关系;故可认为赖先生的“定律”是违背牛顿力学定律的。对这种判断,可以举出许多实例来证明;凡能掌握牛顿力学定律基本原理的人,也都能轻易对此作出证明;所以不必在此多说。

但应指出,牛顿看到苹果落地便得出万有引力定律的传说,把事情说得太简了;其实该定律是他根据当时大量天文观测成果,通过严密的数理分析计算与验证才得出的。我们千万不要妄想,看到赵本山抛手绢一类的事就能轻易得出一个定律。

2、“地球外侧的角动量大于地球内侧的角动量”是引起地球自转的原因吗?

“A文”认为地球之所以产生自转是因为:“地球外侧的角动量大于地球内侧的角动量”。但这不是物理定律,也没有得到作者的证明,而是无中生有冒出来的。我们知道,行星和卫星产生自转的机理非常复杂,且具有千奇百怪的姿态,其道理至今还远没有都弄清楚;该文若真能按这样一个虚假的“定律”将它们全部解释清楚,则堪称世界奇迹。

为证明它是否正确,以下作一个假想行星的实验,并按已知的物理定律来对它作分析验证;这种实验在理论上和现有航天技术上是完全可以实现的。

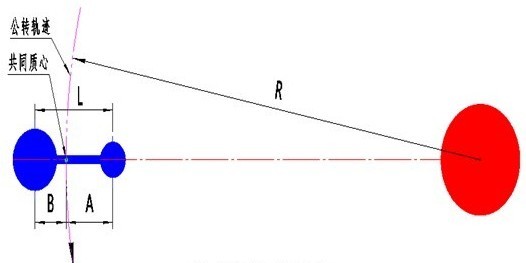

如图1所示,右侧红色球体为太阳,左侧蓝色哑铃形物体为假想人造行星,它由两个球体中间用连接杆连接而成;图中L为两球体质心的距离,R为假想人造行星质心绕太阳公转的轨道半径,红色点划线为它的公转向径。

图1:假想人造行星示意图

显然,使上述人造行星的质心绕太阳的公转的角速度ω满足一定条件,就能实现其离心力与太阳引力的平衡而保持稳定地沿轨道运转。若调整它的自转角速度与其公转角速度完全相等,方向相同即能实现所谓“同步自转”;若再经调整完全可使它保持如图1所示的运转姿态。

下面来分析假想行星的这种运动姿态在所处条件下是否会发生改变。

根据角动量守恒及牛顿的物体惯性定律可知,星体自转角动量的增量等于所受力矩乘以其作用时间。那么由于它在高度真空的环境下运转,所受气体阻力及剪切力矩均等于零;同时它所受公转离心力与太阳引力完全相等,在径向所受合力及力矩也等于零;这就从理论上证明它的自转角动量及运转姿态始终不会有任何改变。这时人造行星各处的公转切向速度虽有差别,但很容易证明,各处绕太阳公转的角速度ω则是完全相同的,各处公转周期也将完全相同。

以上推理是在未设定假想行星两球体质量及其相对距离的具体数值下进行的,这说明以上推理不受上述参数量值改变的影响。也就是说它的两个球体相对太阳质心的角动量无论有多大差别,都不会对其自转产生影响;但若按赖先生自创的“定律”来考察,其影响却是非常大的甚至是决定性的。这无可争辩地证明,赖先生的“定律”是完全错误的。

3、“月球靠地球这一面的密度较大”是引起月球“不自转”的原因吗?

“A文”对此问题持肯定看法;可以证明这是完全错误的。上节已经证明,星体内外侧角动量的差别与其自转角速度毫无关系,所以月球内外侧密度的差别绝不是它“不自转”(引自赖先生的观点,应该称“同步自转”才对)的原因。我们知道,除月球外还有木星的四个卫星及海卫一等六个卫星“不自转”,目前并未发现它们内、外侧有密度差别;现在已可定量证明,这是潮汐锁定的结果,与密度差别毫无关系。

4、“金星刚开始公转前靠地球这一面内侧的密度比外侧的密度大得多”吗?

“A文”提出这种看法,却未作任何证明,也未指明出处,只是为了证明自己观点而凭空冒出来的。这种论证方法,还有什么价值可言吗?

5、水盆模拟试验靠得住吗?

“A文”详细描述了用水盆所作模拟试验的过程,却不具有任何实证作用。众所周知,在作科学模拟试验时,首先要证明它与真实事物是否符合相似性原则。在搅动水盆中的水作旋转运动时,由于水盆四周存在摩擦阻力,要使整盆水作等角速运动是绝对办不到的;这时水流就要产生角速度梯度,使放在水盆中的物体要受到剪切力而产生旋转运动。星体是在高真空的宇宙空间里运行的,不可能受到物体在水盆中受到的那些力,因此,不用多加解释就可发现,这样的试验与行星或卫星运转的条件与环境是毫无相似性可言的,没有任何实证作用,全部都是无效的。

6、“七大洲曾连在一起形成一个球形”的观点有什么证据吗?

“B文”提出这样的假设也未尚不可;但应经得起实践的检验才能沿着这个假设继续往前探索,遗憾的是,我发现其中存在多个致命的矛盾。我在本栏目已发布的“对《地球自转为什么会变慢》一文的质疑”一文中认为,按照这个假设算出古代地球半径为现在的一半,将使其体积为现在的8分之1,其平均密度应为现在的8倍,即44.2 g/cm3。即使地球全部由密度较大的铁组成,但它在地心高压下的密度也不超过13 g/cm3;因此无法解释当时地球为什么能具有如此之高的平均密度。该文的计算还表明,要使地球体积膨胀到现在的大小,温度至少要升高117000℃,所需能量要比现在地球衰变能高出近百倍。“B文”无论如何也无法解释多出的能量从何而来,更无法解释如此之高的温度为什么不使地球气化.以上计算足以证明“B文”的观点完全是凭空的臆想。更遗憾的是,我曾多次在有关文章中提出上述质疑,赖先生却在此之后多次在有关文章中仍反复坚持这种观点,还找出各种歪理拒绝对这些质疑作出解释。

7、“角动量公式L = m r2ω”可用于计算地球角动量吗?

我在本栏目发布的“对《地球自转为什么会变慢》一文的再质疑”一文中,用定量计算证明用该公式计算的地球角动量为实际值的的3.1倍。但在此之后,“B文”仍坚持用该公式来计算地球角动量;所以我还要在此强调指出,这样的计算是完全错误的。显然,按该公式计算的结果,实际上相当于把地球全部质量放在地球赤道表面某一点计算的结果,所以比实际值大了很多倍就不足为奇了。

8、结语

“C文”除重复提出一些老观点外,还重复提出已经不知重复了多少遍的“太阳系是原始太阳爆炸形成的”观点。该观点明显与“星云说”背道而驰;而“星云说”是全世界经历近200年艰难曲折的研究探索后,得出的来之不易的珍贵成果,已获得大量观测结果的支持,现在几乎已成定论。所以对这种盲目逆科学历史潮流而动的行为,我已无话可说。