我们无法想象这世上没了水,它的存在如此理所当然,以至于人们知道它的重要性,也似乎不会在日常生活中给予它关注。但遥望星空。在光年以外,科学家们在几千颗系内系外行星中搜索有水的星球,坚持不懈地用各种方式在恶劣、破败、极端环境下迫切的寻找着水,因为它代表着生命。将视线回归至脚下的土地,土壤学家将烧杯中装载的土样放在烘干仪上,通过改变的重量来测定原本的水分,因为土壤的含水量决定着农作物收成和水土保持。在地球之上,遥感卫星规律、匀速地行驶着,因为是对地观测卫星,它与地面只间隔数百千米。日复一日地飞行让它积累了甚至覆盖到全球的观测数据。基于遥感的方式,我们能在全球尺度感知水的存在,甚至衡量它的量。我们通过矿泉水的容积标识知道水的含量,通过称重和比热容计算水的含量。那么,我们如何做到实现大尺度。以及相隔千米的超远距离水分感知?

感知的实现得益于传感器。不同的科学领域有不同类型的传感器,在这里,我们针对于测定水的传感器作介绍。按照遥感测量手段的不同,可以分为光学遥感和微波遥感。记住“光学”和“微波”这两个词,并听我娓娓道来。

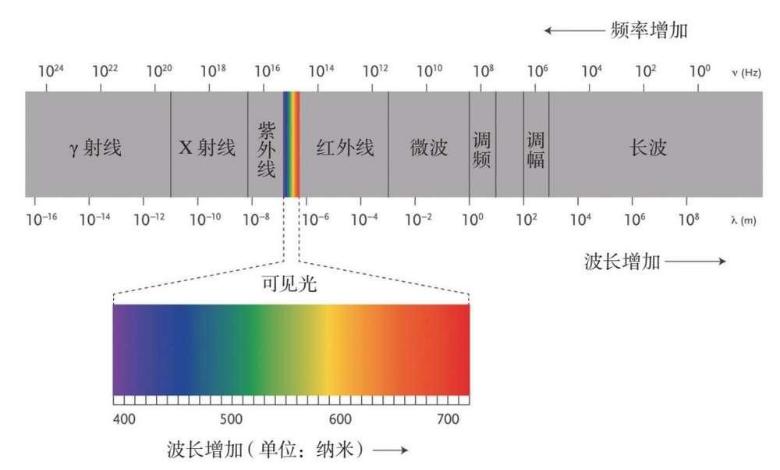

首先我们要说波粒二象性。也就是说,对于微观粒子,比如电子、量子,它具有粒子性和波动性。想象一下,游乐场中堆积着轻盈的海洋球,一个球便是一个粒子,接触到外物时便会弹射,这就是粒子的性质。当起身跃入海洋球堆中,球像波浪一样涌动开来,形成连续的变化,这就是波的性质。我们利用这连续的波动来实现遥感探测。波也是五花八门的,不同的波长的波有各自的应用领域。光学遥感就是采用可见光,波长在380 ~ 760纳米之间,也就是0.38 ~ 0.76微米(嘿!我想你还记得1微米=1000纳米)。在下图中,我们可以看到可见光波段中的彩虹。在这里,你接触到了阳光的本质——是的,它就是可见光,也是一种波。同理,微波遥感则利用微波的特性,微波的波长处于1毫米 ~ 1米,换算成纳米那就是106 ~ 109,这可比几百纳米的可见光要大得多,这可不是一个数量级哇!波长长,根据波的波长与频率之间的反比关系(这里详见电磁学,为了突出遥感的重点地位,就不作详细阐述),微波具有超高的频率。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是完全穿透过去而不会被吸收。对于水和食物,就会吸收微波而使自身发热。这也是微波炉作用的基本原理。这里我们记住一个知识点:微波具有很强的穿透性。

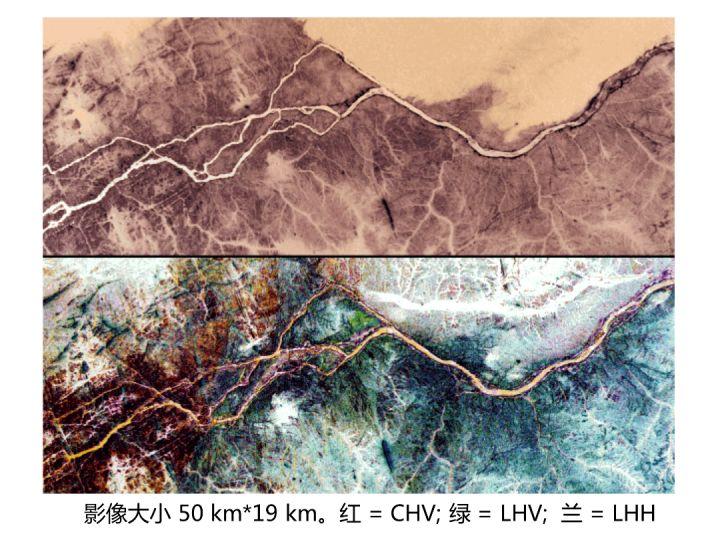

那我们为什么要选择可见光和微波作为探测地球的工具呢?事实上,可见光模拟的是人的眼睛,我们利用可见光遥感获取的照片和人眼看到的差不多。因此,获取的图像也是我们一看就能懂得,具有可读性。正是这种可读性推动了可见光遥感在机器学习、人工智能流行的今天稳步发展。因为我们可以训练计算机像人眼一样去搜索,像人脑一样去识别,实现对光学影像的识别和分类。微波遥感则不同,获取的微波影像包含各种叠掩和阴影,还有什么虚假现象、角反射现象等等。要解释它还得受过专业的训练,一般看不懂,除非忍不住。在这里附一张微波遥感影像。上图是原始影像,下图则经过色彩处理。这些颜色并不是地物真实的颜色,而是被赋予了RGB组合以外的别的颜色波段,我们叫“假彩色合成”,这是为了更清晰地分辨出我们需要的信息。在这里,你可以清晰地看到一条蜿蜒的尼罗河,它真的酷毙了。

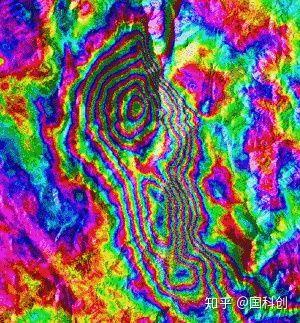

然而,我们可以通过微波实现对“变化”的观测,这就是为什么我们选择微波的其中一个原因。微波遥感获取的干涉图长这样,看起来似乎充满了奇幻色彩。实际上,这些类似等高线的线刻画了一片地震区域。我们看到中间一圈圈的线构成了环,这就表示该地区地面发生了变化,它们“下降了”。因此,我们可以从微波遥感影像中获取地表的形变信息。我们上文提到,微波穿透能力强,可以穿透云层,无视雨雪,这点是可见光近红外无法比拟的。这也是选择微波的第二个原因。因此,微波遥感和光学遥感同样重要。

(来源见水印)

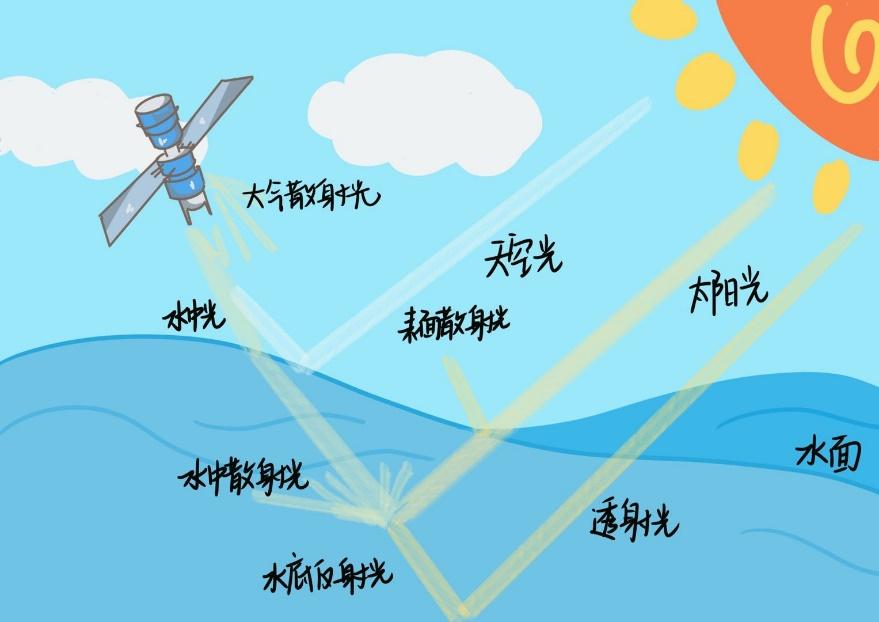

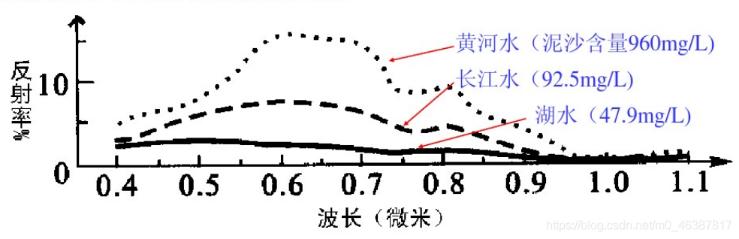

介绍完遥感中的光和微波,我们来谈谈科学家是如何利用它们实现水的探测的。光学遥感获取水体信息主要是通过水的光谱反射辐射特征。这个反射就是指光遇到障碍物而改变原来的路径,物理课上光的镜面反射和棱镜里光透射下的彩虹便说明了光的传播过程。辐射则来自于温度。有温度的物体,包括人体,自然万物,都在对外散发着能量,也就是我们笼统上说的辐射。每天晒晒太阳,也是一个被辐射的过程。任何物体本身都具有发射、吸收和反射电磁波的能力,水体也不例外。对于太阳辐射与水体发生的光学作用(包括反射和透射),我们可以用下图来表示:太阳辐射到达水面后,一部分被水面直接反射回空中形成水面反射光,强度与水面状况有关(一般仅占入射光的3.5%左右),其余光透射穿入水中,大部分被水吸收,还有部分被水中悬浮泥沙和有机物散射,构成水中散光,其中返回水面的部分称为后向散射光。部分透过水层,到达水底再反射,构成水体反射光,这部分光与后向散射光一起组成水中光,回到水面再折向天空,透过大气被传感器所接收。在这个过程中,影响水体反射光谱特征的主要因素是水体自身的光学性质和水的状态。清水的反射主要在蓝绿波段(主要与水的化学成分:水分子/氢离子/氢氧根有关),在其他波段吸收则都很强,特别是近红外波段,吸收更强(光学遥感可不止利用可见光哦!还包括近红外和短波红外)。所以,在光学遥感图像中,水体都表现为深色调,与周围地物相比色调反差大。水的状态是指水中所含有机、无机悬浮物的浓度,类型,粒度大小。在自然状态下不存在纯净的水体,各种悬浮的杂质对入射光有明显的吸收和散射作用。泥沙是水体悬浮物中的一种重要物质,它造成水的浑浊,提高了可见光区的反射率,提高的幅度随悬浮泥沙的浓度和粒径的增大而增大,并使最高反射率从蓝绿光向红光和近红外区移动。

微波遥感则是基于水体微波辐射和散射特征建立定量关系模型。接下来我们一个个解释。水体在微波波段的特性取决于水的复介电常数和水面粗糙度。介电常数顾名思义,就是描述电介质在静电场作用下的介电特性的参数,表示了绝缘能力特性。这里的“复”即复数,学过高等数学的会知道,复数包含实部和虚部。复介电常数的实部与波的传播速度有关,虚部决定了波的衰减特性。当微波这种电磁波穿过水这种电介质,波的速度被减小,并产生更短的波长。而具体怎样改变波,产生多场波长的波,就是水体在微波波段的特性。水面粗糙度影响着微波接触到水体后的传播方式,在海面无风或者风速很小的平静水面,水面粗糙度小,可以将微波的传播过程用物理光学理论处理,微波到达海面又畅通无阻地离开,即以镜面反射为主。过一会,海风习习,水面荡起了波浪,变成一个随机起伏的粗糙面。此时微波到达海面后开始不知所措,因为它将在水上进行多次散射和反射,横冲直撞、不可阻挡。这个过程复杂多变,同时散射回传感器的回波增强。这些过程能够体现在传感器收回的信号上,使我们知道观测水体对象的情况。

既然用上述方法我们可以获取水体的信息,我们又如何利用遥感来测定地面土壤的水分信息呢?

遥感监测土壤水分的手段可谓多种多样,监测波段有近、中、远等热红外和微波遥感。日本为了研究大区域的土壤水分分布状况,用NOAA卫星资料,采用热惯量模式,结合近地层小气候和地面热流量观测,以中国东北部的吉林省为中心进行了区域土壤水分调查,取得了良好的效果;1987年刘兴文和冯勇进,利用可见光——近红外多光谱航空扫描图像资料求算土壤热惯量,论证了“真实热惯量”与地表反射率、日夜温差之间的非线性关系,并据此编制了土壤水分图,用于土壤水分状况的监测和预报。也就是说,过去的研究多基于热惯量方法,建立热惯量与土壤水分的关系。我们在此对热惯量这个词作解释:热惯量是一种综合指标,它是物质对温度变化的热反映的一种量度。简单来说,就是量度物质阻止温度变化的特性。如果物质热惯量大,它对温度的变化阻力也就较大。土壤热惯量反映了土壤的热特性,热惯量大的土壤含水量高,其日较差小;热惯量小的土壤含水量低,其日较差大。怎么理解呢?你想,加热一个小电锅,没有水的时候会马上烧干,跳闸;如果放了水,需要先等水烧开了,锅才会热。也因为温度传递到了水中,高温引起水的蒸发,总之不会再使锅过热。这样就能理解为什么水分含量高的土壤,它的温度变化更小,热惯量更大了。当然,这是在对照实验中,温度变化相同的情况下。利用地表反射率和昼夜温差可以计算热惯量,地表反射率可以利用可见光——近红外通道卫星资料得到,昼夜温差则利用热红外通道获取。计算昼夜温差也是用热惯量遥感方法测定土壤水分的关键。也就是说,通过计算热惯量,我们就可以利用土壤含水量和土壤热惯量之间的关系模型,计算出土壤含水量来。

微波遥感也可以通过传感器接收到的地表发射的微波亮温来测量土壤水分。亮温即亮度温度,这个词是不是有些奇怪,为什么亮度能和温度结合在一起说呢?若实际物体在某一波长下的光谱辐射度(即光谱辐射亮度)与绝对黑体(见黑体辐射)在同一波长下的光谱辐射度相等,则黑体的温度被称为实际物体在该波长下的亮度温度。对于亮度温度和辐射温度,其数值上是相同的,可以认为是叫法上不一样。在微波遥感中常用亮度温度,而在红外遥感中较多的用到辐射温度。回到借助亮温的土壤水分观测上来,土壤水分较大的变化会带来土壤发射率显著的改变,从而直接影响传感器观测到的微波亮温大小。这就是被动微波遥感能够反演土壤水分最重要的原因(曾江源,2015)。具体的实现过程复杂,感兴趣可以查阅参考文献作更深入地探究。

光学遥感就像照相机,咔嚓一下,能够获得和眼睛直接看到的相似的照片。云的问题在遥感测地方面是个大麻烦,南方部分地区国情普查一直受耽搁,就是因为常年云雾缭绕,传感器根本获取不到影像。穿透性强,天气适应性强这一点,注定了微波遥感的无可替代。此外,可见光和红外反映的主要是分子的共振信息,而微波反映的主要是几何形状和介电常数的信息,两者获取的是水不同层面的信息。

说了这么多,你是不是觉得头晕脑胀,昏天暗地?实际上,上述的知识都是专业的遥感科学的知识,涉及电磁学,物理学,遥感科学,讲述了遥感作为交叉学科的原理和方法。透过这些,你可以在实现意义上懂得水是如何被遥感所感知到的,这是遥感学者多年耕耘探索出来的成果,现在被你学到了,这可是一门绝赞的好生意。对于水分的感知,事实上只要涉及自然科学的领域,都十分关注水的动向。比如地下水探测,海洋监测,大气水汽含量估算等。我们说感知水,一方面说在科学界,关于水的认识和监测一直是不变的热点,因为它背后是自然,是我们所爱的这片土地。另一方面,在你发现我们发明出这么多仪器,探究了这么多专业知识,只是为了从各个角度找水、测水的时候,你是否会觉得洗手时缓缓流过指尖的水,在你干渴时为你解渴的水,草坪上的灌溉器洒出的水,它有多么弥足珍贵?它是大自然的馈赠,是水栖动物赖以生存的家园,是70%的人体组成成分,而不仅仅是生活的一部分。

参考文献

赵英时. 遥感应用分析原理与方法[M]. 科学出版社, 2013.

曾江源.青藏高原地区被动微波土壤水分反演研究[D].中国科学院大学, 2015.

刘兴文, 冯勇进. 应用热惯量编制土壤水分图及土壤水分探测效果[J]. ACTA PEDOLOGICA SINICA, 2013, 24(3): 272-280.