冰冻圈,指地球表层连续分布并具有一定厚度的负温圈层,亦称冰雪圈、冰圈或冷圈。“冰冻圈”一词源自英文cryosphere,该词源自希腊文的kryos,含义是“冰冷”。在中国,由于冰川和冻土的重要影响,以及冰川学和冻土学在发展过程中相辅相成的历史渊源,所以习惯上称其为冰冻圈。作为研究方向为冰冻圈与全球变化的自然科学研究人员,我们时常需要到野外进行科学考察,对研究领域有进一步认知。

这次野外考察,我们来到了祁连县卓尔山、肃南裕固族自治县巴尔斯山,以了解冰冻圈旅游文化服务。祁连县卓尔山(4667m)是国家生态旅游示范区。该区域位于祁连山国家公园核心地带,冰冻圈服务特征明显,考察小组通过与景区管理人员会谈以及实地踏勘的方式,良好冰冻圈旅游文化服务基础在一定程度上促进了当地就业的多样化。地处祁连山北麓中段的巴尔斯山,在裕固语中意为“高大、雄伟、神圣”,是当地裕固族人心中的神山圣地,以此为基础打造以冰冻圈宗教文化服务为核心卖点的旅游景点。同时结合该地区丰富的地质景观,森林-冰川2800米垂直自然分布带的景观多样,具备显著的科考科普价值、冰冻圈旅游观赏、文化体验以及自然教育价值,是考察冰冻圈文化服务的理想场所。但以上2个地区冰冻圈旅游文化服务均处于起步阶段,旅游人数相对较少,相关配套设施有待进一步完善,结合相关的旅游宣传,使该区冰冻圈的人文价值得到充分的展现。

巴尔斯山冰冻圈宗教服务(1)融水供给(2)旅游文化服务(3)

祁连-河西地区上游高海拔地区分布有低矮灌丛和草地,且有冰川和永久性积雪区,中下游分布有呈带状的绿洲区,呈现出山地-绿洲-荒漠生态系统,生态环境十分脆弱,冰川、积雪融水对下游生态环境的影响体现在冰川积雪融水对生态的融水补给。沿G109、G227到达青海省祁连县,沿途景观随着海拔升高逐渐由干旱草地-白杨林-灌木-高寒草甸,进入G213国道道路两侧主要是荒漠景观及灌丛等荒漠植被,充分诠释了冰冻圈融水对生态的重要支撑。生长于荒漠地带的胡杨林,能够防风固沙,同时伴随着相关生态旅游。此外,冰冻圈冻土工程(门源到祁连县由于修建公路,铁路等)对植被破坏较大,为促进当地生态良好发展,通过人工对道路两旁腐殖土进行转移堆叠,减少了工程对生态的破坏,加快生态修复进程,体现了生态经济可持续发展的理念。

以冰冻圈融水为基础的生态旅游,例如金塔胡杨林,通过人工将地下水灌入胡杨林,形成天然的人工湖,具有美学、旅游观赏价值。这是2000年以后河西各流域生态分水的胡杨林不但保护当地生态环境,而且带来了丰厚的经济价值,体现出了生态旅游是一种宝贵的可持续发展资源。此外,发源于青海省祁连山中段讨赖掌,出冰沟口流经嘉峪关、酒泉、金塔后汇入黑河,属黑河水系一级支流,冰雪融水是河流的主要补给来源。讨赖峡谷正是水流历经千年冲刷而成的自然景观。据介绍当地有计划通过招商引资开发讨赖河旅游,冰冻圈融水不仅能提供当地社会经济生态发展的必要水资源,以融水为基础的生态旅游的开发潜力同样较大。

讨赖河(4)金塔胡杨林灌区(5)荒漠植被(6)

从山丹灌区行至马营河流域管理局调研了解冰冻圈服务对农牧业的影响。作为丹山县唯一的大型灌区,积雪融水是其重要的水源补给。流域承载着下游78个行政村及周边多家农场的农田灌溉和人畜饮水,约15.6万人口受益。体现了上游融水与中游农田灌溉、居民生活用水的紧密结合。

疏勒河流域位于甘肃省河西走廊西端,4500m以上冰川分布广泛,冰川水资源丰富,经青海省天峻县、甘肃省肃北县、玉门市、瓜州县、敦煌市,由东向西曾流入下游荒漠,径流主要由地下水、季节性积雪、降水和冰川融水混合补给,冰川积雪融水在河西三大内陆河流域(石羊河、黑河和疏勒河)中比例最高,可作为研究冰冻圈和社会生态经济系统结合的重点地区。昌马、双塔、花海三大灌区,承担着玉门市、瓜州县22个乡镇、6个国营农场134.42万亩耕地的农业灌溉和甘肃矿区等单位的工业供水、辖区生态供水及水力发电供水等任务。在玉门市昌马镇重点调研冰冻圈融水和下游当地社会经济的结合。小昌马河发源于祁连山西段冰川发育最盛的大雪山地区,上游老虎沟冰川区位于小昌马河流域,下游昌马洪积扇形成于干旱半干旱地区的山前地带。当地多年平均降水量不足50mm,当地生态经济活动对冰冻圈融水的依赖明显。昌马镇4万亩灌溉农田,10万只牛羊的用水都来自以冰雪融水为重要补给来源的昌马水库,该地区同时依托昌马水库发展旅游,探索以冰冻圈融水支撑的生态农业、水库湿地旅游相融合的发展模式。

山丹灌区农业(7,8)金塔灌区农业(9)

索县,发育怒江支流索曲,索曲与那曲汇合形成怒江始端。索县边远地区由于海拔较高,植被稀薄,多分布荒漠带。一路呈崎岖不平的“之”字形山路,翻越海拔5300米的康庆拉垭口,进入比如县。比如县的海拔较索县低,因此,植被逐渐增加,气温较高,尽管海拔较高,人体适宜度无明显不适。

行至怒江,参观了“怒江第一湾”(图2),位于比如县茶曲乡肥塘村境内。怒江流经西藏、云南、缅甸最后流入印度洋,全程3200公里。下午参观了藏族的宗教文化,该文化已开发为旅游资源,旅游基础设施完善,服务系统健全,外地游客较多。由于明天是比如县每年一度的赛马节和虫草节,参加了县旅游局的活动,该活动受到政府高度重视,主办方积极宣传当地的旅游资源,邀请各地老板参会,进而推广特色产品,如虫草。 比如县旅游资源丰富,其自然(冰川、怒江),人文(宗教文化)开发较完善,对外地游客具有一定的吸引力。旅游在带动经济发展方面,囿于交通。交通可达性是限制旅游发展的主要方面,在今后的基础设施建设中,道路建设不追求平坦宽阔,从而保留其当地的特色,以吸引游客,但是,必须保证行驶车辆可安全抵达景区。

图10怒江第一湾

沿路发生范围较小的泥石流地质灾害。降雨作为诱因,沿岸山势陡峭、土壤结构疏松、斜坡体前有滑动空间等地质地貌特征作为基本条件,二者共同作用引发滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害。通过搜索引擎,检索出怒江多起地质灾害新闻事件的报导。可见,怒江大部河段奔流于深造峡谷中,两侧山势陡峻而险要,降雨充沛,容易产生地质灾害。

图11沿途地质灾害

萨普神山,正在开发的冰雪资源。最高峰为6556米,是念青唐古拉山东段最高峰,也称“萨普棍拉嘎布”,为藏传佛教中的苯教神山之一。此处,体现出冰冻圈供给服务、调节服务、文化服务、支持服务。其中,以宗教与精神服务为冰雪旅游资源开发的亮点,祈福经幡,融入藏族群众的神话传说,将神山“拟人化”,设置“爸爸、妈妈、长子、次子、女儿、私生子”人物素材。在青藏省境内,冰冻圈区域生活着大量藏民,而藏民与牦牛休戚相关。如,牦牛粪用作燃料,牦牛奶做酥油茶,牦牛皮做衣裙,牦牛肉食用等。冰冻圈服务对象为人,假设为生活在青藏高原地区的藏民,那么生存在高寒地区的牦牛是否纳入冰冻圈的服务功能中呢?毕竟冰冻圈为牦牛生存提供环境,牦牛为藏民生存提供环境。此外,靠近神山脚下的为冰川湖泊,终年不化,区别于乳白色的冰川融水形成的河流。但透过冰脊线,可以观测出,受气候变化影响,冰川正在退化。

图12萨普神山

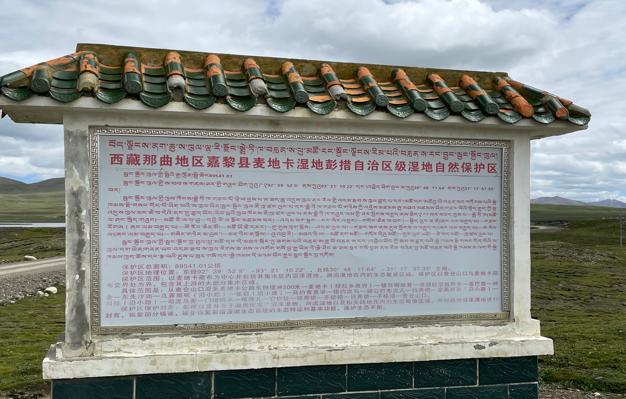

麦地卡湿地自然保护区地处嘉黎县北部的措拉乡,是发源于念青唐古拉山脉且平均海拔为4900米的高原湿地,藏语意为:“像马蹄印的地方”。我们此次行程从嘉黎县城出发,沿349国道再转305省道,即来到高原绿肺——麦迪卡湿地(图13、14)。

图13麦迪卡湿地介绍 图14麦迪卡湿地实景

麦迪卡湿地属高原宽谷地貌类型,整体呈东南—西北走向,地势相对平缓。谷中河流众多,湖泊密布,是藏北地区最为典型的高原湖泊沼泽草甸湿地,主要由湖泊湿地(占比19.03%)、河流湿地(占比2.12%)和沼泽湿地(占比78.85%)组成。同时,麦地卡湿地还是怒江上游支流罗曲、姐曲和易贡藏布上游徐达曲及拉萨河上游麦地藏布三大水系的发源地(图15、16)。

受冰川以及亚寒带高原季风性气候影响,麦迪卡湿地冬春季节风多雪大,这也使得湿地孕育了丰富的植被群落并成为众多水禽和其它生物的栖息繁殖地。此外,丰富的湿地资源对区域经济产生极强的关联,如对调节周边气候、改善草场小气候环境等有重要的研究价值。

图15麦迪卡湿地的河流(部分) 图16麦迪卡湿地草甸

通常来讲,湿地往往有补给水源、调节径流、净化水质等功能。因此,为保护麦迪卡湿地,宏观层面上,当地政府按照生态区位重要性等因素将湿地划分为不同功能区(核心区、缓冲区和实验区),并先后完成了县城监测站、措拉乡保护点等项目建设,以此加强监测、管理和保护力度。微观层面上,通过走访其核心区的措乃村发现,当地农户虽文化程度不高,但与周围环境却相处很融洽,并无形中成为这块生态区域的守护者。如牛羊的散养(排泄的粪便促进植物生长)、习惯用干牛粪修建院墙(坚实可靠且能防寒取暖)等,此外修建卫生厕所、垃圾池以及村民还自发的捡拾垃圾等都很好的保护了沿河生态环境。

但值得注意的是,此次走访发现一些较为突出的问题,如部分沿村草地退化严重(过度放牧导致或退化后吸引鼠兔导致鼠灾)、生活垃圾污染较为严重(蚊虫滋生、垃圾虽有集中但处理不及时且未分类)、湿地保护宣传滞后(未见任何宣传栏、标语)、湿地对周边农户带动作用弱(农户收入结构仍以畜牧业为主)等。

图17农户用牛粪垒的院墙 图18退化的草地及周边的鼠洞

湿地兼具生态、生产和文化等多重功能,对当地水土保持、防止季节性泛滥的洪水、阻截上游沉积物并形成生产力很高的草甸、沼泽类型湿地具有直接作用,也是当地农户和牲畜重要的水源。通过维护区域生态安全、形成良好生态旅游环境,并借助生态旅游,带动地方经济发展、增加地方财政和农户收入,麦迪卡还有很长一段路要走。

总体来说,野外考察学到很多,也发现一些环境问题,第一,冰川旅游资源未全面开发,产生严重的生活垃圾,如在布加冰川,该冰川吸引附近的游客去观赏,而冰川下面未设立公共基础设施,甚至是垃圾处理点,游客的用餐垃圾随处可见,影响冰川的美学价值。第二,在青海境内,当地牧民主要以游牧营生,因此,就会出现过牧问题。此外,很多牧民开垦草地,种植油菜,而油菜的防风固沙能力远远不足草地,双重结果加剧草地面积退化。而草原是我国面积最大的陆地生态系统,是主要江河涵养地,草地生态环境的恶化,不利于冰冻圈服务调节服务,不利于冰川旅游的可持续发展。第三,青海、西藏由于其独特的地理位置,河流分布较多,地貌主要是花岗岩,因此滑坡、泥石流等自然灾害频发,造成交通堵塞,因此对旅游的交通可达性产生影响,对外地游客产生不美好的旅游体验。

冰冻圈广阔而神秘,我们也会继续通过野外考察,将基础知识和实践相结合,不断探索冰冻圈的秘密。