1.引言

三伏盛夏,怎么能少了棒冰雪糕等降暑神器。但近日,有人在室温31℃的条件下放置某知名品牌雪糕,半小时后,雪糕表面的冰层才化开,呈现奶油状。50分钟后,盒子里的雪糕仍处于比较粘稠的乳状物,而非水状物,但整体形态依旧完好。一时间“不会化的雪糕”成为众矢之的,引起舆论哗然,雪糕中是否过量使用食品添加剂被推上了风口浪尖。

该雪糕品牌方也在第一时间发布了公告:为在货架期内保持产品的良好风味和形态,其产品仅使用极少量的食品乳化增稠剂,并且符合国家相关标准添加,可放心食用。但该话题在互联网上依据被广泛地讨论着。

其实,目前市场上售卖的雪糕配料都包含了多种食品添加剂,少则六七种,多则十几种。不管是大品牌还是小品牌,几乎所有冷饮产品上的添加剂成分都不少于五种,有些多达十几种的也非常常见,添加剂在产品配料表上可以说是占据半壁以上江山。但我们究竟对“食品添加剂”这一熟悉但又陌生的配料究竟了解多少呢?

2.食品添加剂的发展历史

2.1 我国古代食品添加剂的使用历程

说到食品添加剂很多人会认为是现代化工技术的产物,其实食品添加剂的使用历史比我们很多人想象得都要早,我们的祖先很早就开始在食品中使用食品添加剂了,也正是有了食品添加剂的帮助,我们才能吃到很多传统的美味。

据专家考证,早在一万多年前,人类就已经开始使用食品添加剂了[1]。那么,第一个使用的添加剂是什么东西呢?从世界范围看,人类最早使用的食品添加剂可能是食盐。并且食盐最早也是由中国古人在自然界中凭借智慧发现获得的。

由于最初的人类是以狩猎为生的,主要食品是野兽的肉,身体所需的盐分可从肉类食品中获得。然而,随着人类的定居和农业生产的出现,盐分的获取就成为了问题。从这个意义上,发现并有目的地利用食盐,就成为人类生活的一种内在需求。

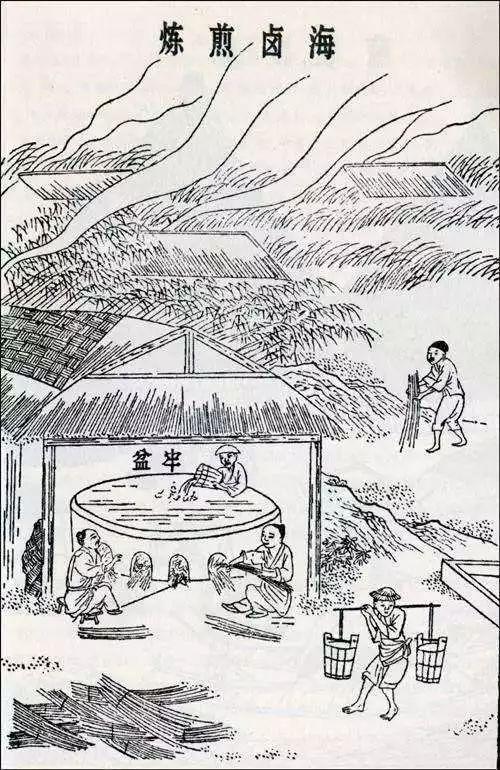

在汉语中,“盐”字本意是“在器皿中煮卤”。《说文》中讲:天生者称卤,煮成者叫盐。据专家推断,大约在神农氏(炎帝)与黄帝之间的时期,即最晚在公元前5000年~公元前3000年间,就已学会煎煮海盐了。20世纪50年代,在福建出土的煎盐器具文物,足以证明我国是世界范围内最早使用煎盐器具的国家。盐的出现,让原始食物变得更为美味,做法自然也更为丰富。

食盐的主要成分是氯化钠,虽然现在我们不再作为食品添加剂管理了,但是,它其实就是一种化学物质,是人类主动使用以改善食物口味和给人体补充营养的。因为食盐是我们人体进行正常生理活动不可缺少的物质,每人每天大约需要5-6克左右。因此历史学家认为,食盐作为古代食品添加剂的出现不是偶然的,而是人类社会发展到一定阶段,在饮食变化过程中的必然产物。

除了食盐外,酒的诞生也少不了食品添加剂,6000多年前,即大汶口文化时期,考古学家就发现了转化酶(蔗糖酶),它能将蔗糖分解成糖浆,用以酿酒加速的过程[2],从此丰富了中国灿烂的酒文化。

后来,到了周代,民众开始利用肉桂等调味品提高食品的鲜度,这跟我们现在用的香精香料其实是一个原理,只不过古代的提取技术没有现在发达,我们现在所用的香精纯度更高。

再到两汉时期,古人凭借聪明才智开始利用卤水等物质进行豆腐等食物的加工制作,盐卤让豆浆里的蛋白质凝结成凝胶从而形成白嫩鲜美的豆腐。

据记载,魏晋时期,人们开始把发酵技术首次运用到馒头的蒸制之中,同时为了解决面的发酵问题,使用了添加碱面的技术,食品添加剂让民众主食的选择又有了增加。

公元6世纪,农业科学家贾思勰还在《齐民要术》中,记载了天然色素用于食品的方法。到了唐代,色素的发明并广泛使用,食物进入了色香味俱全的崭新时代。

宋朝,亚硝酸盐作为食品添加剂也已经开始应用于腊肉生产,其作用是防腐和护色。这个技术在13世纪传入欧洲,并在欧洲社会广泛应用,深受当地人民的喜欢。从南宋开始,以“一矾二碱三盐”的食品添加剂配方比例应用于油条的炸制之中,这一技术沿用至今。只不过现在的科学研究发现,传统的油条做法使用明矾,容易造成铝摄入太高,我们已经逐渐开始制作无铝油条。

虽然古代的食品添加剂使用远不如现今这般丰富多彩,但是也为民众的食品色香味添彩了不少。历史上像上述这样的例子还有很多,只不过由于传统的说法不一样,加之现在很多人对添加剂的认识滞后,久而久之不知道这些东西其实也都是食品添加剂。

2.2 近现代食品添加剂性质的转变

在古代传统的食品添加剂,无一例外都是天然的动植物成分或矿物质的富集物。然而,这类食品添加剂在今天只占总数的很小比例,无法体现现代食品添加剂的根本性质,代表今天现实生产需求的是经过分离提纯、化学合成、生物技术生产的化学食品添加剂。

近现代化学食品添加剂,肇始于1856年,其第一项发明就是由英国人威廉·亨利·柏琴( W.H.Perkins) 从煤焦油中制取的食用色素苯胺紫。之后随着近代化学技术工艺的突飞猛进,通过化学方法获得食品添加剂成为生产食品添加剂的根本方法。比如,1901 年,美国孟山都公司发明了糖精;1908年,日本化学家成功地在海藻中提取得到谷氨酸钠即味精;1910 年,植物油加氢的化学产物“人造黄油”诞生,等等。

近代食品工业的发展历程表明,食品添加剂的基本概念已经外延扩大,内涵也更加丰富了。然而,概念的外延和内涵的丰富却淡化了传统食品添加剂的天然性质,使得现在我们常见的食品添加剂呈现出典型的化学性质,这也给民众带来了不少困扰。

3. 食品添加剂的神奇功能

我们知道食品添加剂自古就有,甚至可以说人类使用食品添加剂的历史和人类文明史同样悠久。要是没有了食品添加剂,饮料中会出现怪异的奶、水分层现象,巧克力制品中的砂糖容易结晶,面包不易保存,火腿肠、香肠、熟肉罐头将离开我们的餐桌,因为加工过程中原汁的流失使之味同嚼蜡。伴随着现代食品工业的发展史,可以说没有近现代的食品添加剂就没有现在丰富的饮食种。食品添加剂的主要作用体现在两方面,一个是满足加工工艺的需要,一个是满足我们对口味或营养的需求。

总体而言,可以将食品添加剂的使用概括为以下几种目的:①保持或提高食品本身的营养价值,比如高钙饼干、高铁酱油里的营养强化剂;②作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分,比如婴幼儿配方食品中使用的酸度调节剂碳酸钾、碳酸氢钾;③提高食品的质量和稳定性,比如食用油中的抗氧化剂;④改进食品感官特性,比如冰激凌中的乳化剂、增稠剂;⑤便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏,比如果肉罐头里的防腐剂和充气包装中的氮气。

我们能在超市购买到各式各样的食品很大程度上归功于食品添加剂。比如防腐剂,食品工业时代之前,人们只能就近购买食品,需要长途运输或长期保存的食物只能采用腌渍、烟熏、风干、发酵等手段。防腐剂的出现使得过去难以保存的食品可以实现长途运输,甚至足不出户就能品尝到世界各地的美味。以前食用油、麻花、坚果等食品经常会有哈喇味,现在这种情况就少多了,这是因为我们有了抗氧化剂。而甜味剂糖精、安赛蜜、阿斯巴甜等,它们的甜度比蔗糖高得多,不但可以降低食品成本,减少能量摄入,还能够满足糖尿病人对甜食的渴望。

4. 食品添加剂的现代定义

现代食品添加剂是伴随着食品工业的快速发展而诞生的,但现如今在说到食品添加剂,有些人首先会联想到的会是“有害”、“不健康”、“有毒”等词语。殊不知——可能你每天吃掉的九成加工食物里,都是含有添加剂的。很多人看到这,可能会觉得非常害怕,原来我们每天要吃那么多食品添加剂?然而对于这个问题,首先我们需要从现代科学的角度准确地给食品添加剂下一个定义,正确地认识它。

根据我国卫生部发布的定义,食品添加剂是指改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。营养强化剂、食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂也包括在内。在已发布的《食品添加剂使用标准》中显示,我国目前允许使用的食品添加剂可分为23类,批准使用的添加剂种类超过2600种[3]。

以“丙二醇”为例,丙二醇是一种合成食品添加剂,与醇属于同一化学族。它是一种无色无味、略带糖浆的液体,比水稍浓。我国出台的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》指出,丙二醇可起到乳化、稳定、凝固作用。在作为食品添加剂时,国家标准规定丙二醇可用于生湿面制品(面条、饺子皮、馄饨皮等)、糕点类(如中式糕点、西式糕点、月饼等)以及糕点用于可食用装饰类。

由于丙二醇的黏性和吸湿性好,蛋糕在加入了丙二醇后就可以获得更好、更弹性水润的口感,并且这种口感可以保持更长的时间。当然,使用丙二醇也要注意标准,丙二醇的功能为抗结剂、增稠剂等,但规定在生湿面制品中的用量需限制为1.5g/kg,而在糕点中丙二醇的最大使用量为3g/kg。因此,当我们在挑选添加丙二醇食品的时候,需要关注的是其用量是否超标。只要符合国家标准,即使长期食用也不会对健康有任何危害。

5. 谈“剂”色变——不绝于耳的添加剂安全性担忧

“民以食为天,食以安为先”。 那么多的食品添加剂真的安全吗?关于这个问题,我们需要辩证看待,引用药品学中的一句话:“抛开剂量谈毒性就是耍流氓”,对于添加剂也是一样的。

除前述面包中的丙二醇外,就以我们最为常用的食盐(虽现已不是食品添加剂)为例,虽然烹饪调味,离不了盐。但中国古人很早就发现了吃盐过多的害处,元代养生学家贾铭的《饮食须知》记载:“喜咸人必肤黑血病,多食则肺凝而变色”。可见早在元代,古人就认识到了吃盐过多可导致血液病。在当代,世界卫生组织明确建议:一般人群每日食盐量为6—8克;我国居民膳食指南则提倡每人每日食盐量应少于6克。作为必须品,那么我们是否可以说食盐也是“有害”的?

中国工程院院士孙宝国也曾在某档节目中谈到,食品添加剂在食品当中不超范围、不超量,对人体就无害,甚至有的对人体有益。如卤水豆腐中的氯化镁就能起到补充人体必需的微量元素镁的作用。

目前我国对各类食品添加剂的使用范围和剂量都制定了严格、详细的标准,按规定允许使用的食品添加剂都经过了全方位的科学、严格的安全性测试和评估,因此可以放心食用合法正规生产的含有食品添加剂的食物。

事实上,市场上从未出现过合理使用食品添加剂造成健康损害的案例,但现如今窜出许多食品添加剂被妖魔化的现象,其原因在一定程度上是多方面的。孙宝国院士将其总结为以下几个方面:

(1)公众对食品添加剂的误解

近些年来,大量食品显著表明不加某类添加剂的标语。例如“不加香精、不加色素、不加防腐剂”的椰奶;“不含人工色素、不添加防腐剂、不含人工甜味剂”的膨化食品;“承诺不加糖、不加色素、不加防腐剂”的饮料等等。这些“承诺”、“不加”的物质都是我国明确允许使用的食品添加剂,但这样的标注无疑会加深我们普通人对食品添加剂的误解,这也表明我国大宗食品在产品标签说明标准中存在的缺陷,误导了消费者对食品添加剂的错误认知,从而产生不自觉抵触。

(2)食品添加剂背了非法添加物的黑锅

早期,我国食品安全问题存在着“违法添加”以及“滥用”添加剂的违法行为,极大削弱了公众对食品安全尤其是对食品添加剂的信任。瘦肉精、三聚氰胺、苏丹红等均是非法食品添加物,是严明禁止在任何食物中使用的;制作馒头使用柠檬黄,香精腌渍鸭肉伪称牛羊肉等也是不允许使用的。

这些“非法添加剂”导致的食品安全往往产生较大的社会恐慌,尤其以2008年三聚氰胺非法添加于婴幼儿配方奶粉中的违法犯罪行径最为恶劣,该类事件发生后的负面影响之一就是食品添加剂成了其替罪羊,背了黑锅。

(3)食品添加剂的评估投入研发不足

当前我国对食品添加剂的科研投入依然不足,这就导致我国很难研发出具有独立知识产权的新型食品添加剂,食品添加剂品种自主创新收到严重制约,新食品添加剂的安全评价更缺乏经费支撑。

例如油条在制作过程中使用明矾和小苏打作为膨松剂已经有千年的历史了,近些年有相关研究表明由于其中含有铝元素会对人体产生危害而饱受诟病,但是究竟是否有危害以及危害性大小,我国相关机构早期并无能力进行相应的风险评估并进行官方公告。因此无法彻底消除公众的担忧,告诉民众究竟能不能吃。但反观早年间美国有关于“可乐中含有致癌物”的事件,这一报道被广泛传播后,美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)立即给予解答回应:一天需喝下1000罐的可乐才会有致癌的化学水平,人们不必过度担心。一场关于食品添加剂的安全危机因应对及时而快速化解,其核心来源于FDA的相关风险评估应对机制,而我国在这方面现相对依旧薄弱。

合理使用:符合国标对其使用范围和使用量的要求,且符合食品添加剂的使用原则。

·滥用:超出国标规定的使用范围(比如染色馒头里面的柠檬黄),或者超出国标规定的使用量(也就是常说的超标),或者违背食品添加剂使用原则(比如用香精腌渍鸭肉伪造牛羊肉),都属于滥用食品添加剂。

·违法添加:如果加入的物质不在国标允许的范围内,就属于违法添加行为(例如苏丹红鸭蛋、塑化剂饮料、三聚氰胺奶粉),使用工业级产品也属于此类(例如工业明胶、工业柠檬酸、工业硫酸铜等)。

6. 理性看待日常食品添加剂

作为人类的重要发现和发明,食品添加剂无疑体现了人类的聪明和智慧,同时也体现着人类社会对生命健康和美食文化的无限渴望。因此,可以说,食品添加剂的出现与发展均具有人性的根源,与人类的福祉紧密相连。

然而,不容忽视的是,食品添加剂的使用确实在现实社会中引发了针对食品安全的怀疑和恐慌,并被认为是引发食品安全问题的根本原因。事实上,对于食品添加剂的生产和应用,各个国家和地区都有严格规定,按标准生产和应用一般都是安全可靠的,而与食品安全关联的食品添加剂事件几乎都是由于违法、违规使用而引起的。因此将食品安全问题的帽子戴在食品添加剂的头上是有失公允的,食品添加剂的违法使用才是引发食品安全的真正根源。

对于我们消费者来说,应当保持一定理性,不必过多担心食品中添加剂的使用,同时在社会层面通过舆论和监管者督促企业合理使用食品添加剂。首先要做的是选择正规厂家的食品,从正规的超市、市场购买食品,这是最基本的保障。第二,使自己的食谱丰富起来,品种的丰富不仅仅可以使营养摄入更全面,也可以摊薄食品安全风险。第三,学会看营养标签,了解均衡营养的知识,通过合理的膳食搭配实现健康的目的。

7. 食品添加剂的未来发展方向

我们已经了解到食品添加剂对于人类社会而言不是可有可无的,而是一种历史的选择。现代许多健康、安全、美味的食疗方案,并能用以促进人体健康的功能食品,也只有通过食品添加剂技术来实现。可以说食品添加剂是现代食品工业的灵魂,现代人享受的美食文化,诸如食品的营养化、多样化、风味化、便捷化等幸福感受,无一不是通过食品添加剂技术来实现的。虽然食品添加剂是人类社会的必然选择,但其滥用以及相关厂商的违法添加剂所引发的食品健康问题同样也不容忽视,因此现代社会必须慎重反思食品添加剂的本质与内涵,并展望其未来发展。

关于未来中国食品添加剂的发展方向,一是增加品种数量,二是提高产品质量,三是满足中餐主食和菜肴现代化的需要。其中中国现阶段食品产业最大的发展空间就是中国传统食品现代化,而满足中国传统食品现代化的食品添加剂势必有着更大的发展前景[4]。

例如我们传统的食品如馒头、包子、水饺等,过去都是家中制作的,但现在已经开始由食品厂商广泛生产了,食品厂就是现代食品工业化的大厨房,而中国传统食品的现代化也需要配套的食品添加剂。再比如当下较为流行的日式餐饮“味千拉面”其汤是由浓缩液兑制的,这种浓缩液也并非是以猪骨为主要原料制备的,其主要成分肉味香精也属于食品添加剂的范畴。口香糖、啤酒、可乐、面包、巧克力等这些从西方引进的食品,从一开始无一例外的就添加了食品添加剂,我们理所当然地就认为这是必须的。但反过来,如果现在工业化后中国传统食品开始添加合理食品添加剂时,部分人反而难以接受了。但不管怎样未来食品添加剂的发展势不可挡,作为消费者我们也需要渐渐适应这个过程。

结语

食品添加剂的出现是时代的需要,是人类科技的进步,推动了食品的高质量发展。如果人们的生活越来越好,我们的社会也就越进步。但什么都不是绝对的,添加剂的过度使用也会带来负面影响,食品添加剂是把双刃剑,在我们的生活中影响着我们,我们也享受着,同样也不能因为它可能给我们带来的副作用而不适用,我们要使用它的优势为我们创造出一个健康的生活。

参考文献:

[1]陈锡福,时福礼,王景江.浅析食品添加剂的内涵[J].中国卫生监督杂志,2011,18(05):436-442.

[2]王常柱,武杰,高晓宇.食品添加剂的历史、现实与未来[J].中国食品添加剂,2014(01):61-67.

[3]中华人民共和国卫生部.食品添加剂使用标准[S]. http://baike.baidu.com/view/6262338.htm.

[4]孙宝国.中国食品添加剂的发展趋势[J].科学中国人,2012(10):14-19.