在大多数人眼里,天气,大抵不是个新潮的词,它是“霜后暖,雪后寒”,是“千门万户曈曈日”,也是“九州生气恃风雷”;是“沾衣欲湿杏花雨”,也是“愁云惨淡万里凝”……

但上面所说的那些“天气”,都是我们站在地表所观察和感受到的。不知道同学们在看到纪录片里美丽的极光,壮观的流星,看到电视里,刘洋姐姐在太空里的中国空间站上授课时,是否产生过这样的疑问:若是穿越云层,到达了足以俯瞰地球的高度,我们将会面临怎样的环境?在太空里的天气,又会是怎样一番景象?会是电闪雷鸣吗?还是说空无一物呢?

一、太空不空

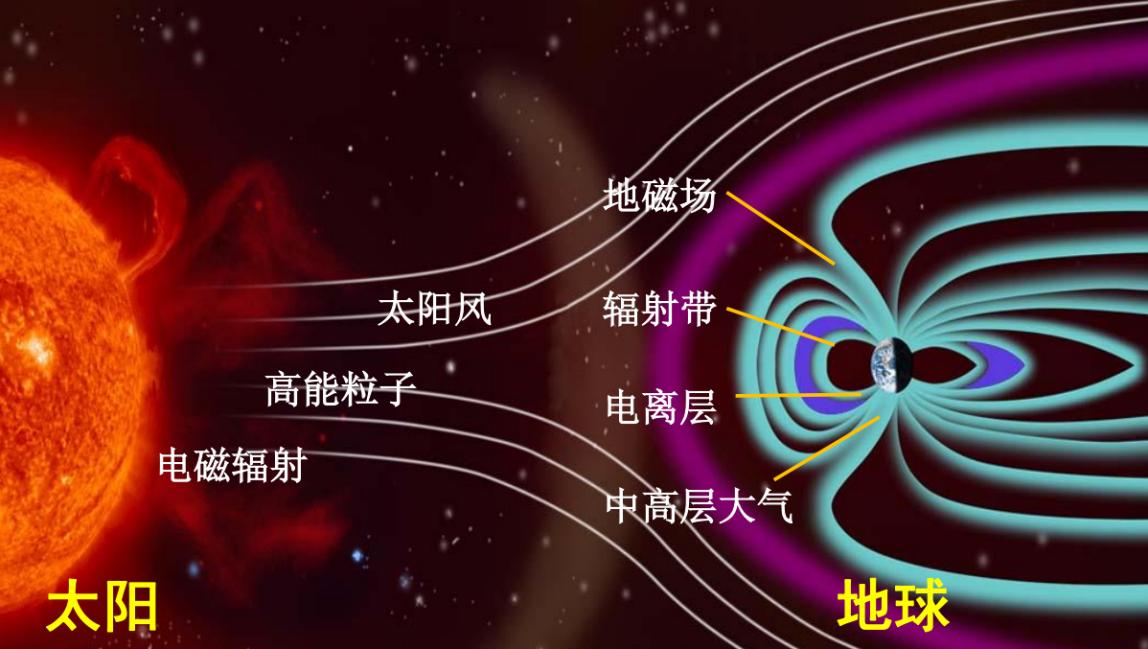

图1 日地空间环境[1]

实际上,就像图1所展示的一样,外太空一点也不“空”,而是充斥着各种粒子和辐射,图中所呈现的环境,便是“空间环境”,是日地空间中能够对人类生活或技术系统造成影响的所有物质条件的总和。而在这片环境当中的“天气”则被称作“空间天气”,它的定义是指太阳表面、日地空间和地球磁场、高层大气中能够影响天地基技术系统性能与可靠性、危及人类健康与生命的变化物质条件综合状况。听上去是不是很复杂?简单而言,空间天气是由从地球到太阳这片区域的环境来决定的,在我们所生活的地表,风雨雷电等不同肉眼可见的天气,主要是由我们身边的大气所产生的气象变化,而在太空当中,大气稀薄,同时又充满了对人体和航天器有较大威胁的高能粒子和有害辐射,因而,宇航员们所要关心的“空间天气”,便是截然不同的另一种环境状况了。

二、太空中的空间环境

在太空当中我们将会面临什么呢?首当其冲的便是空间辐射环境,在太空中的辐射有三个主要来源:一是银河宇宙线(GCR),它来自银河系,充斥于整个宇宙空间;二是太阳宇宙线(也叫质子事件)它主要由太阳爆发所产生;三是地球辐射带,它由高能电子和质子受地磁场束缚产生。

辐射是电磁能量以电磁波或粒子的形式向外扩散的现象,如果辐射携带了足以使物质的原子或分子发生电离现象的能量,那便是有害的电离辐射,若是人体暴露在电离辐射下,受到的辐射剂量超标,则可能会造成细胞内的DNA断裂,并且辐射产生的自由基也会对DNA造成破坏。在1972年8月4日,太阳向着地球打个大喷嚏,形成了一场具有相当规模的太阳风暴,高能质子的峰值通量高达86000/cm2·s,整个事件流量达1×1010/cm2,在1g/cm2物质(相当于3.7mm的铝)的屏蔽下,剂量仍高达33.2Gy(人体致死的剂量上限10Gy),如果登月飞行遭遇到这样事件,将严重影响航天员的生命安全。

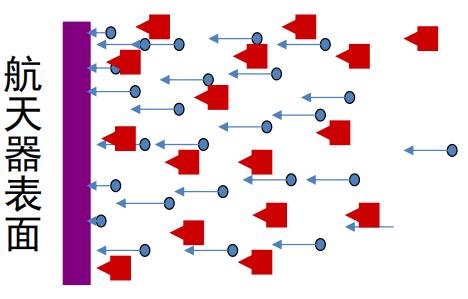

除了空间辐射环境,对航天器来说,还得面临等离子体环境的洗礼,等离子体,又叫电浆,由大量游离的电子和离子所组成,航天器脆弱的仪器和外壳,无时无刻不在承受着它的侵蚀,这也会造成原因复杂且效应不同的损伤,最常见的一种是“表面充电”效应,能量不能穿透航天器表面的数十千电子伏以下的空间等离子体与航天器表面相互作用,导致的航天器表面电荷积累(如图2所示),当表面电位差超过材料的击穿阈值时,可能引发静电放电,对航天器造成不可逆的损坏,有许多卫星的报废都缘于这种充电效应。

图2 航天器表面充电现象[1]

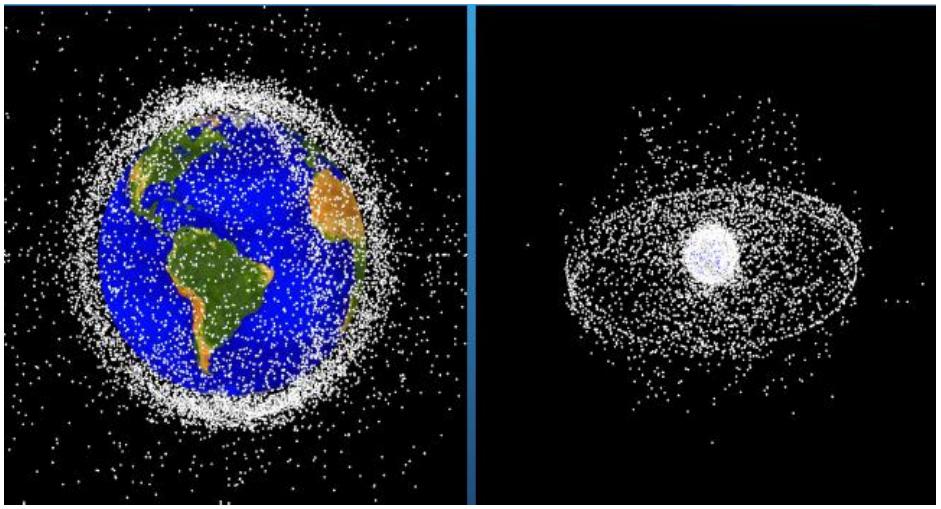

除此之外,外太空还会遇到空间碎片和流星体,它们不仅对航天任务的开展和卫星的运行有着不小的负面影响,也让整个地球的外太空看起来拥堵不堪(如图3所示),除了自然界的流星体,航天活动所产生的太空垃圾和空间碎片,也让人类自身头疼不已。最直接的影响,便是与航天器发生机械碰撞,有些碎片过小,难以检测,因而无法有效规避。

等马斯克“星链”计划的42000颗近地卫星落成,我们便很难再有干净纯粹的夜空,而等到这些卫星报废,在近地轨道上横冲直撞时,又会产生多少空间碎片,我们也将不得而知。

图3 空间碎片的两个集中带,小于2000km的LEO轨道(左图)和 36000km的GEO轨道(右图)[1]

这时有人可能会问了,以上所说的这些,对于一辈子生活在地面上的普通人来说,都是远在天边的,这门学问,真的有那么重要吗?事实上,如果是在古代,直到第三次工业革命(电气工业革命)开始之前,空间天气对人类的影响,着实不那么重要。但是如今,数字化经济早已遍布全球,许多人的生产生活,已经离不开手机和电脑,更离不开导航及通讯系统,而这些,大多都依仗于卫星系统的支持,或直接,或间接地受空间环境的影响。在1998年5月19日,一场高能电子暴,导致美国同步轨道GALAXY-4通讯卫星姿态控制系统的自动定向控制器发生故障,并且备份系统也出现故障,导致卫星不能维持对地稳定而失效,它造成四千五百万用户的电话呼叫服务中断,各种通讯业务中断,并使金融交易陷入混乱。随着科技水平的越来越高 电子产品的应用越来越广泛 空间天气会造成的影响只会越来越大。

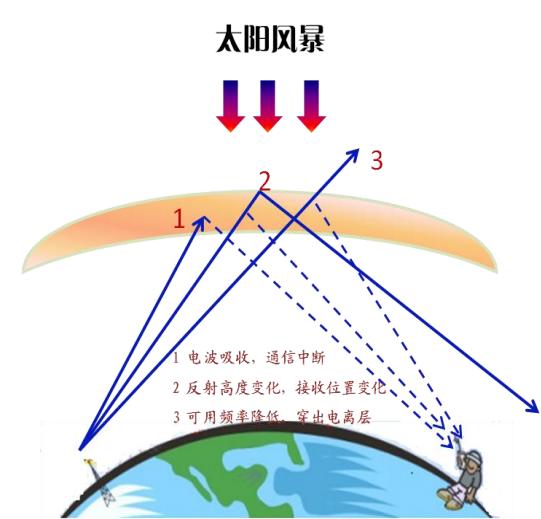

图4 电离层扰动对短波通信的影响[1]

而如图4所示,我们平日里的通信,由于依赖于地球电磁层的反射,而电离层又容易对许多空间天气事件产生响应,因而,通信质量也会受到各种空间天气的影响。因而,虽然空间天气听上去和我们不沾边,但却又实实在在地影响着我们当中的每一个人。

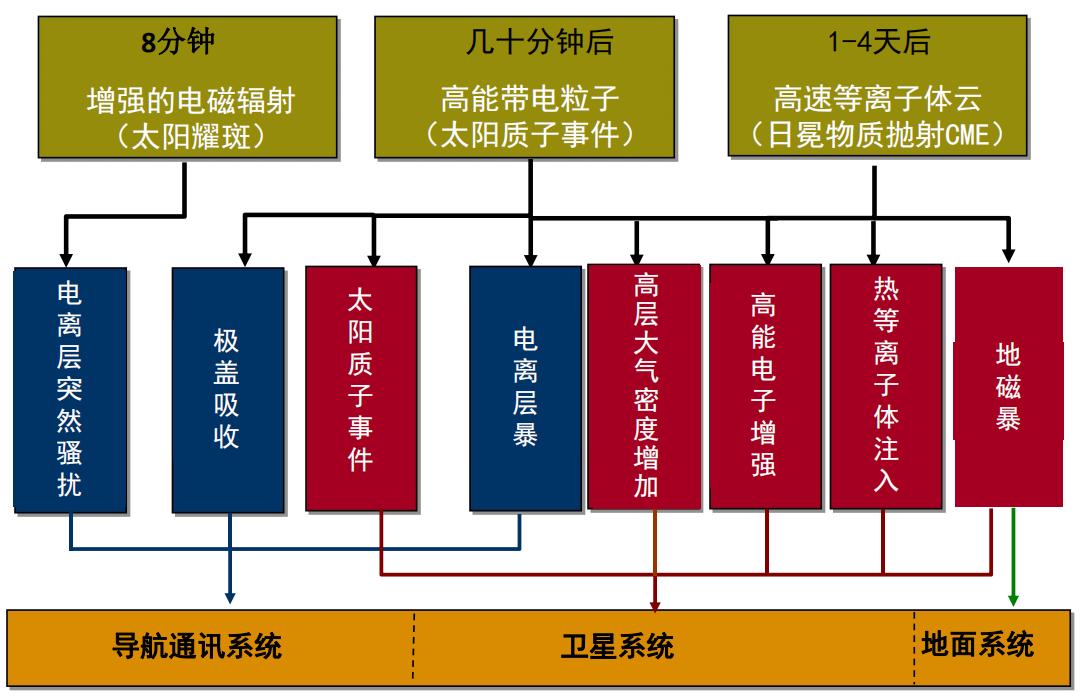

而所有的空间天气,它们大抵都有共同的能量来源,那便是太阳。太阳可不是好好先生,它也有脾气爆发的时候,太阳爆发时,会产生三种主要效应,如果运气不好,爆发刚好朝向地球,那可要小心了:第一种效应是是增强的电磁辐射,它将以光速冲向地球,八分钟直达;第二种,是高能的带电粒子,这些粒子有的甚至接近光速,将携带着巨大的能量在几十分钟后冲击地球的磁层;第三种,是高速等离子体云,它由日冕物质抛射产生,大概1到4天抵达地球。这些效应会造成包括地磁暴在内的八种不同空间环境事件(如图5所示),并对导航通讯系统,卫星系统和地面系统产生严重威胁。而我们,只有深入了解了这些空间天气背后的原理,才能做到有备而无患。

图5 太阳爆发活动产生的各类空间环境事件及其影响[1]

三、太阳活动的监测、预报与预防措施

大家都知道,我们国家已经发射了很多航天器,我们还有航天员哥哥姐姐们在天宫空间站上常驻,保护他们免受空间天气的影响也是十分必要的。为此,我国有多家机构在为他们保驾护航,比如中国科学院国家空间中心的空间环境预报中心,中国气象局卫星气象中心的国家空间天气监测预警中心等等。这里我们以国家空间科学中心为例介绍。空间中心是我国天基空间环境探测领域的开创者和引领者,致力于空间物理和空间天气的前沿研究,开展空间环境及其预报技术研究,提供空间环境预报服务。而其中的预报室则主要开展空间环境及其预报技术研究,提供空间环境预报服务,为空间环境或空间天气的监测和预报提供一手数据,为国家航天活动保驾护航。比如,早在我国空间站发射之前,空间环境预报中心进入保障状态,对空间任务期间的空间环境进行评估,并在发射前前3个月不断更新预报报告。在核心舱入轨后,预报中心24小时值班,实时提供监测与预报,保证空间站的安全。

而这些机构的日常业务就是针对太阳黑子、太阳耀斑、太阳冕洞等太阳活动与结构,地球磁场情况,电离层活动进行监测。同时,会对中短期的太阳耀斑活动、质子事件、高能电子暴、地磁暴活动进行预报。那同学们可能要问了,我们怎样进行监测与预报呢?

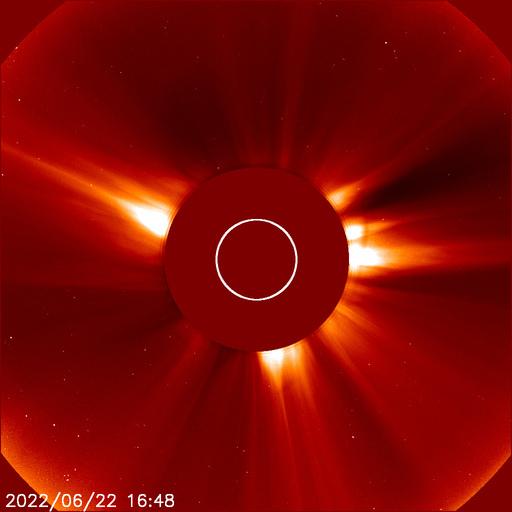

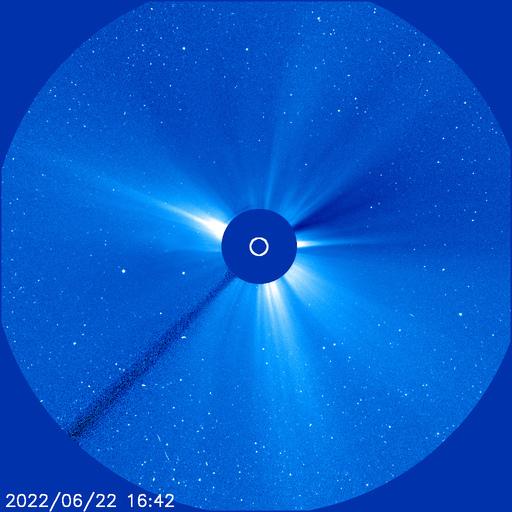

首先,从观测方面,我们拥有一个近距离接触太阳的利器——卫星。目前针对太阳的监测卫星有很多,比如SOHO卫星,DSCOVR卫星,中国的风云系列卫星。SOHO卫星一个重要任务就是日冕录像,我们可以在高能粒子与日冕物质抛射过程还没有影响到地球时就提前发现。

图6 SOHO卫星的LASCO日冕仪实时拍摄的图像(来源:NASA和ESA)

DSCOVR卫星的任务是实时太阳风的监测。太阳风是从太阳喷发出来的粒子,我们可以用我们日常描述一种物质的方法来刻画他,比如它的密度、温度、速度等等。这些观测数据将发挥极大的作用,我们后文再介绍。我国风云系列卫星同样在太阳活动、地球活动监测中大显身手。在风云静止卫星与风云极轨卫星都有高能粒子探测或极紫外射线观测等观测设备,这些设备使得我们实现自主的太阳活动实时监测。

我们已经介绍了观测,现在介绍预报方法。通常,我们采用数学与物理方法建立模型进行预报。数学方法我们称之为经验模型,我们通过大量的观测数据,配合一定与观测数据符合形状的函数,就可以得到时间、空间的变化特征。但是这种方法非常依赖于观测数据的质量与空间、时间覆盖,一旦某些区域缺乏观测数据,这种方法准确性就大大下降了。另一种方法就是基于假设的物理模型,通过物理定律,配合数值计算方法与观测数据输入,我们就可以对未来进行预报啦,而观测数据的来源就是前文提到的DSCOVR卫星的实时观测太阳风数据等。

那么,当太阳打了个“大喷嚏”,且可以影响到地球时,我们应该怎么做呢?事实上,由于地球磁场的保护,我们大部分人都是不需要做什么的,但是我们的通信设备需要做一些频段上的调整,我们的航天员哥哥姐姐们需要躲进特制的“屏障”中进行躲避,我们的卫星需要进行必要的调整甚至关机。当这个“喷嚏”掠过地球以后,就一切如常啦。

四、结语

现在,想必大家已经对太空有了更深入的认识,在这片云海之上,有着危险的辐射,高能的粒子,太阳也不像我们认识的那样和蔼可亲,一个喷嚏就能让地球紧张万分……而这一切的背后,是科学家对外探索时攻克万难的历史丰碑,我们也从此明白了,在如此复杂空间环境下的这颗蓝色的星球,是多么可爱和珍贵。

参考文献

[1] [美]Delores Knipp. 空间天气及其物理原理[M].龚建村,刘四清等,译.北京:科学出版社, 2020.6