夏日的清晨,晴朗无云,走出家门,深吸了一口气,感叹道“空气好新鲜,一日之计在于晨!趁着温度适宜抓紧运动起来吧!”,殊不知你已经陷入了“隐形杀手”臭氧的温柔陷阱!相比于其他大气污染物,臭氧(O3)污染更具有隐蔽性。在经历过“十面霾伏”的2013年,我国的雾霾天数逐年降低。雾霾四起,对面是谁都看不清的日子一去不返了,而看不见摸不着的臭氧污染却仍然严重,且没有削弱的趋势。

臭氧(O3),又称超氧,在浓度较高的时候呈现淡蓝色,且有鱼腥味。臭氧是我们赖以生存的氧气的同素异形体。这对同胞兄弟结构相似,都由氧元素组成,却命运迥然。臭氧是地球的保护伞、污水治理的主力军、人类健康的保护伞、在本世纪广泛用于医疗。尽管臭氧的功能如此强大,其危害性不容小觑。目前已经有研究表明:O3短期暴露可使居民非意外死亡的风险增加(明小燕, 李燕, 杨勇, & 余青, 2018);城市居民心血管系统疾病死亡率的升高与O3浓度逐年升高相关(张嘉尧, 2019);大气O3浓度的升高增加了人群脑卒中死亡的风险(何敏 等., 2020)。

关于O3,我们更为熟知的是它作为臭氧层保护地球生物,很多人都知道这个地球保护伞,在南极漏了一个巨大的洞(臭氧层空洞)。那么这个洞是怎么形成的?又会不会被修复呢?1974年,马里奥?莫利纳和他的导师弗兰克?舍伍德?罗兰在Nature期刊上首次证明人类大量使用的氟氯烃正在破坏臭氧层,这一研究甫一发现,化工界哗然,反对的声音处处皆是,人们并没有立刻意识到问题的严重性,而在1985年,科学家首次发现南极上方出现了巨大的臭氧层空洞,空洞面积已经相当于美国的国土面积!世界各个国家、政府终于正视了臭氧层被破坏的问题的严重性,共同制定了《关于消耗臭氧物质的蒙特利尔议定书》,控制氟氯烃的使用。三十年来,臭氧层已经出现了修复的迹象,按照这个趋势,人类有望在21世纪彻底修复臭氧层。

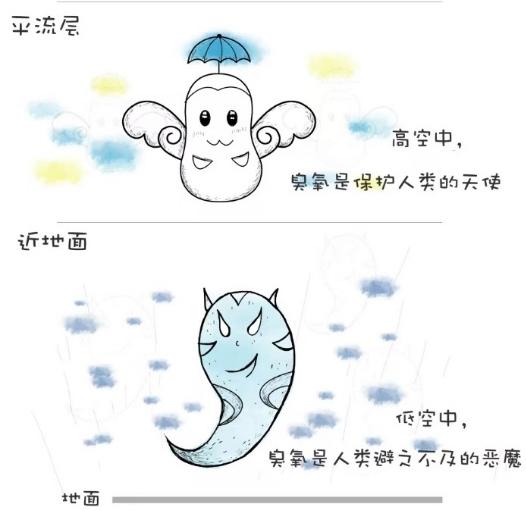

那么什么情况下O3会变成健康杀手呢?我们赖以生存的大气层按照温度、密度以及大气运动状况由下至上分为:对流层、平流层、中间层、热层。对流层是地球生物所生存的大气环境,也是污染物的主要聚集地;在距离地面20~25km的平流层中有一层为大众所熟知的臭氧聚集区——臭氧层,在这里她可以为我们阻挡大部分来自太阳的紫外线,为生物提供良好的栖息环境。当臭氧离开了她的“岗位”(平流层),来到我们“身边”(对流层)时,就会从“地球卫士”变成“健康杀手”——六大污染物之一(刘欣, 盖怡君, & 钱文涛, 2020),对人体以及各种生物产生危害。

2013年至2018年期间,中国的PM2.5年均浓度下降了约30%~50%,平均下降了5.2μg·m-3。2019年生态环境部监测结果显示:中国168个城市的臭氧年平均浓度为167μg·m-3(Zheng, Huang, & Guo, 2022)。有数据表明,在臭氧浓度为200μg·m-3时,对眼、鼻、喉有刺激的感觉;浓度为1300μg·m-3时,肺气泡气体扩散能力将显著下降;当浓度为2000~4000μg·m-3时,呼吸1~2小时后,能使肺细胞蛋白质发生变化,眼睛和呼吸器官有急性灼烧感,并且中枢神经发生障碍,感到头痛(刘欣 等., 2020)。

提到对流层的臭氧,也就是我们身边的臭氧,它仅仅只有危害吗?任何有毒物质抛开剂量谈毒性都是不正确的。其实,对流层中的O3在化学和气候相关痕量气体的氧化中起着中心作用,从而调节其在大气中的寿命(Wang et al., 2017)。但显然自然状态下对流层中的O3很低,那么为什么对流层的污臭氧污染如此严重呢?事实上,O3的直接排放量其实很低,对流层中的O3实际上是一种二次污染物,其前体物(NOX、VOCs)的人为排放量较高,导致生成的O3浓度也居高不下(Jonson, Simpson, Fagerli, & Solberg, 2006),其前体物的排放源主要有化石燃料的燃烧和汽车尾气的排放。2020年上半年由于疫情管控,成都除O3外其余5种污染物(NO2、CO、SO2、PM10、PM2.5)浓度均呈下降趋势(祁宏 等, 2021),这是由于二次污染物的特殊性,既空气中有前体物质就会源源不断地产生臭氧造成污染。除了前体物排放影响之外,不利气象条件也是导致臭氧污染发生的重要驱动因素(Solomon, Cowling, Hidy, & Furiness, 2000)。

臭氧污染已经成为中国城市特别是特大城市的主要大气问题。我国的臭氧污染具有地域性,人口密集的区域往往臭氧污染更为严重,特别是京津冀、长三角以及珠三角区域,臭氧污染最为严重,且呈逐年上升趋势。(徐晓斌 & 林伟立, 2010)。臭氧污染也具有时间性,冬春季污染程度低,夏秋季污染程度高。京津冀地区臭氧污染最严重的时间段主要在春夏交际,珠三角则是夏季居多。有研究表明,有些城市夏季的臭氧浓度约秋季的1.4倍,约为冬季的3.0倍,尤其是夏季的下午O3浓度显著增加,最高可达29.7μg/m3(Zhao et al., 2020)。

臭氧污染危害人体健康。O3与糖尿病发病在一定程度上成正相关(Jerrett et al., 2017)。有数据表明,O3导致过早死亡数约为7.4万人/年,其中呼吸系统和心血管系统分别为4.8万人和2.6万人(Maji, Ye, Arora, & Nagendra, 2019)。

同时,O3也对农作物有严重危害。仅2000年,O3就造成了中国小麦6.4~14.9%的产量损失(Feng, Hu, Wang, Jiang, & Liu, 2015)。尽快治理臭氧污染,控制臭氧前体污染物的产生量和排放量,刻不容缓。

虽然我国面临的臭氧污染问题仍然不容乐观,但我国已经推动相关政策的制定。2021年11月2日,中华人民共和国生态环境部颁布了《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,其中第十二条明确提到“着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染,大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排”。可见我国在治理臭氧污染方面的决心。实行多产业配合减排,推进企业升级改造,建立完善臭氧前体物检测技术和排放量计算方法,将其纳入环境保护税的征收范围。从国家到政府到企业,联合行动,到2025年,臭氧浓度增长趋势得到有效遏制,实现细颗粒物和臭氧协同控制。

臭氧污染源于人类活动,化石燃料燃烧是臭氧污染的重要成因。作为一般民众,人们应当首先树立正确的认识:痕量臭氧有助于维持大气组成的稳定,过量的臭氧反而会影响人体健康。例如:关注当日首要污染物,尤其在夏季的下午,臭氧浓度较高时,减少户外活动,避免在日常生活中,受到臭氧污染的影响。为有效控制臭氧污染,有车族应减少不必要的开车,多用公共交通,如地铁、公交等。

参考文献:

Feng, Z. Z., Hu, E. Z., Wang, X. K., Jiang, L. J., & Liu, X. J. (2015). Ground-level O-3 pollution and its impacts on food crops in China: A review. Environmental Pollution, 199, 42-48.

Jerrett, M., Brook, R., White, L. F., Burnett, R. T., Yu, J., Su, J. S.,Coogan, P. F. (2017). Ambient ozone and incident diabetes: A prospective analysis in a large cohort of African American women. Environment International, 102, 42-47.

Jonson, J. E., Simpson, D., Fagerli, H., & Solberg, S. (2006). Can we explain the trends in European ozone levels? Atmospheric Chemistry and Physics, 6, 51-66.

Maji, K. J., Ye, W. F., Arora, M., & Nagendra, S. M. S. (2019). Ozone pollution in Chinese cities: Assessment of seasonal variation, health effects and economic burden. Environmental Pollution, 247, 792-801.

Solomon, P., Cowling, E., Hidy, G., & Furiness, C. (2000). Comparison of scientific findings from major ozone field studies in North America and Europe. Atmospheric Environment, 34(12-14), 1885-1920.

Wang, T., Xue, L. K., Brimblecombe, P., Lam, Y. F., Li, L., & Zhang, L. (2017). Ozone pollution in China: A review of concentrations, meteorological influences, chemical precursors, and effects. Science of the Total Environment, 575, 1582-1596.

Zhao, S. P., Yin, D. Y., Yu, Y., Kang, S. C., Qin, D. H., & Dong, L. X. (2020). PM2.5 and O-3 pollution during 2015-2019 over 367 Chinese cities: Spatiotemporal variations, meteorological and topographical impacts. Environmental Pollution, 264.

Zheng, D. Y., Huang, X. J., & Guo, Y. H. (2022). Spatiotemporal variation of ozone pollution and health effects in China. Environmental Science and Pollution Research, 29(38), 57808-57822.

何敏, 齐金蕾, 殷鹏, 周脉耕, 刘江美, 刘韫宁, 王黎君. (2020). 中国88个区/县大气臭氧对人群脑卒中死亡的急性效应研究. 疾病监测, 35(6), 483-488.

刘欣, 盖怡君, & 钱文涛. (2020). 近地表臭氧的形成机理、危害及防控对策. 世界环境(05), 36-39.

明小燕, 李燕, 杨勇, & 余青. (2018). 宜昌市臭氧对人群死亡急性效应. 环境卫生学杂志, 8(5), 423-428.

祁宏, 张小玲, 康平, Schaefer, K., 向卫国, 邓中慈, 雷雨. (2021). COVID-19疫情期间成都市地面臭氧污染特征及气象成因分析. 环境科学学报, 41(10), 4200-4211.

徐晓斌, & 林伟立. (2010). 卫星观测的中国地区1979—2005年对流层臭氧变化趋势. 气候变化研究进展, 6(02), 100-105.

张嘉尧. (2019). 臭氧对人群的急性健康影响研究. (硕士), 南京医科大学.