在人类的日常生活中,石头随处可见。它们中的一部分——比如翡翠、大理石,因“样貌出众”被人类喜爱,常作为装饰品出现于厅堂、书房、墙壁以及人类身上。另一部分——比如石灰岩、砂岩,则成为人类的工程和建筑材料,为人类社会“添砖加瓦”。

然而在人类社会之外,石头仍然无处不在,只不过不叫这个名字,人们对它们也经常视而不见。“岩石”,地球科学家如此称呼它们。关于岩石的形成,或许有人见过火山喷发,流动的岩浆非常直观地凝固成岩石。但很多人不知道的是,那些静静地躺在湖底的淤泥,如同被海浪冲洗的砂砾一样,在未来也都成为了岩石。

接下来,让我们走进自然界,看看那里存在着什么样神奇的石头吧!

第一站:裂谷

裂谷是火山岩的诞生地之一。高温的岩浆顺着地壳中的缝隙侵入,在自身的热动力和浮力的作用下上升。这时,大地拉开了一丝裂缝。于是在低压的“吸引”下,岩浆不断上升直至喷发,在地表冷却凝固为火山岩,留在地下的岩浆则形成侵入岩。

不同类型的岩浆形成不同种类的火山岩。众所周知,地球由地壳、地幔和地核三部分组成,源于地壳的岩浆比源于地幔的更富SiO2。在岩浆岩分类里,最基本的一种分类依据便是岩石中SiO2的含量,从少到多分为超基性岩、基性岩、中性岩和酸性岩。玄武岩正是一种典型的基性火山岩,SiO2含量在45~52%之间,是由地幔物质熔融产生的岩浆演化形成的。而花岗岩则是典型的酸性侵入岩,SiO2含量>65%,形成它的岩浆是地壳部分熔融产生的。二者从外表上十分容易区分:玄武岩的矿物成分以斜长石和辉石为主,也含有一定量橄榄石,因而通常呈黑色、墨绿色、灰色等深色调;花岗岩主要由浅色的长石和石英组成,少量黑云母或角闪石呈深色“斑点”分布在浅色岩石的表面。

图1. 灰黑色玄武岩(图源作者)

图2. 浅色花岗岩(图源作者)

不同环境下的裂谷也会产生不同种类的火山岩。岩浆在温度、压力和其他物质的影响下进行演化分异。同样是玄武岩,大陆裂谷多产出碱性玄武岩,大洋中脊产出洋中脊玄武岩。

大陆裂谷是类似于东非大裂谷的构造区。地壳在这里缓慢张裂,或许几个百万年之后有海水灌入,大陆裂谷就转变为了新生大洋的洋中脊。

洋中脊是地壳最薄弱的地方,下方流动的软流圈拖动洋壳向两侧拉张,地幔物质又源源不断地喷出形成新生洋壳。正是在这样一个快速拉张的环境下,地幔物质能够在低压高温的近地表环境下相对彻底地熔融,最终形成洋中脊玄武岩(MORB)。而大陆裂谷属于缓慢拉张的环境,地幔物质部分熔融的位置更深,其程度也不彻底,而形成于洋中脊玄武岩差别较大的碱性玄武岩。

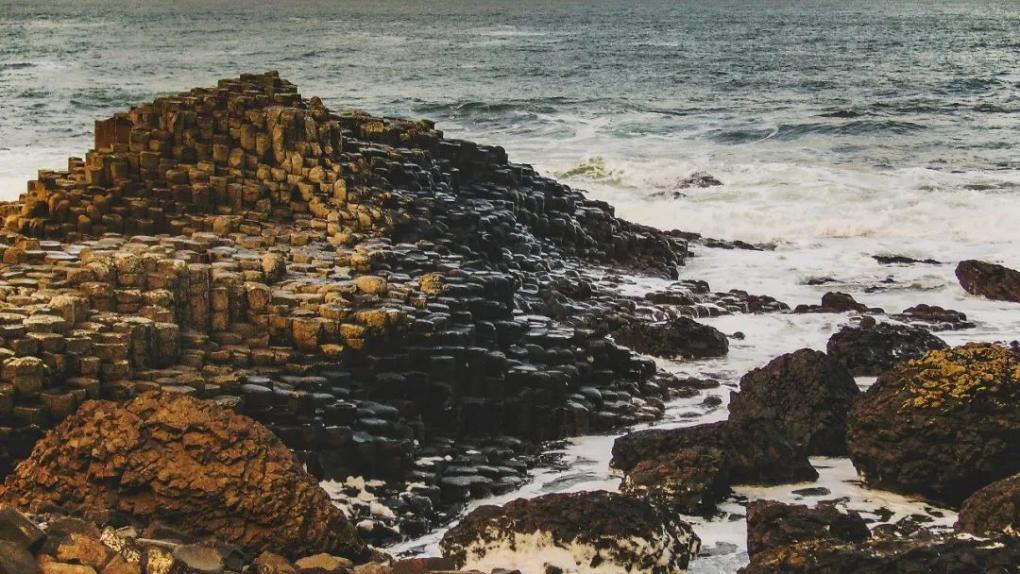

由于形成于海底,洋中脊玄武岩常具有特殊的枕状构造。当流动的岩浆遇到冰冷的海水,往往是表层先凝固,而内部还在流动,因此能形成像枕头一般的椭球体。陆地上喷发的岩浆,在均匀而缓慢冷缩的条件下被冷缩裂隙分割开来,形成规则的多边形柱状节理构造。北爱尔兰著名景点“巨人之路”便是由数万根玄武岩柱组成的壮观景象。

图3. 枕状构造(图源互联网)

图4. 组成“巨人之路”的柱状玄武岩( 图源K. Mitch Hodge on Unsplash)

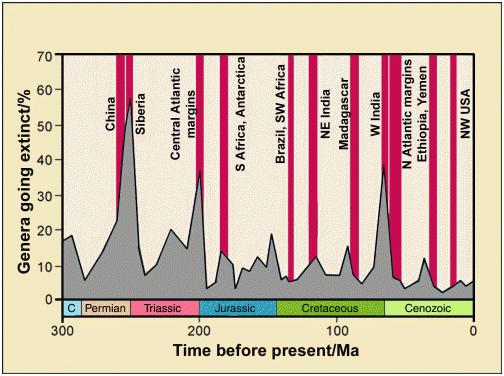

柱状节理常见于“溢流玄武岩”中。2.5亿年前的西南地区迎来了一场超级火山喷发,岩浆沿着地表裂开的缝隙喷溢而出,如洪水般奔流在大地上,所过之处生灵涂炭,由此形成了厚达数百米的溢流玄武岩层。像这样巨厚的、覆盖超过10万平方公里的火成岩层被称为“大火成岩省”,其成因普遍认为与地幔柱相关。有科学家认为,地质历史上5次生物大灭绝似乎都与溢流玄武岩喷发有关。

图5. 收集于峨眉山地区的黑色杏仁状斜斑玄武岩(图源Aether)

图6. 红色为溢流玄武岩喷发时代,灰色为生物绝灭的百分比。

几个突出的绝灭峰几乎都和红色条带吻合(图源Posts about flood basalts on)

第二站:海洋

要了解沉积岩,就不能不提到海洋,这处孕育沉积岩的温床。在那个陆地尚未形成的时代,整个地球犹如一口沸腾的火锅,只不过汤底是岩浆罢了。随着温度的下降,岩浆逐渐冷凝为原始地壳,岩浆中的结晶水也析出并积累下来。于是,海洋形成了。到太古宙晚期(距今28~25亿年),地球的水量已经是如今的7/10,沉积岩层也已普遍出现。

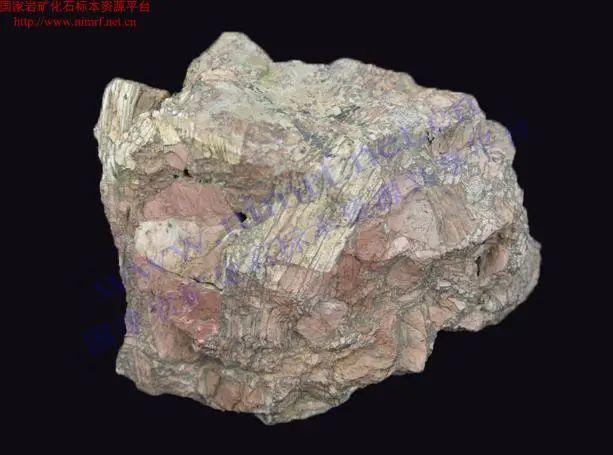

沉积岩按照成因可分为两大类——它生沉积岩和自生沉积岩。沉积岩形成的前提是物质。形成它生沉积岩的矿物来源于其他岩石、火山喷发或宇宙物质,形成自生沉积岩的矿物则是以化学或生物化学的方式新生成的。前者包括陆源碎屑岩(砂岩、粉砂岩、泥岩等)和火山碎屑岩,后者包括碳酸盐岩(灰岩、白云岩等)、硅质岩、铁质岩、蒸发岩等。

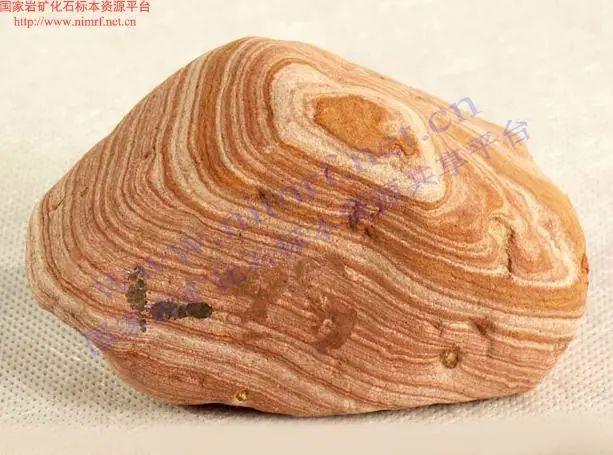

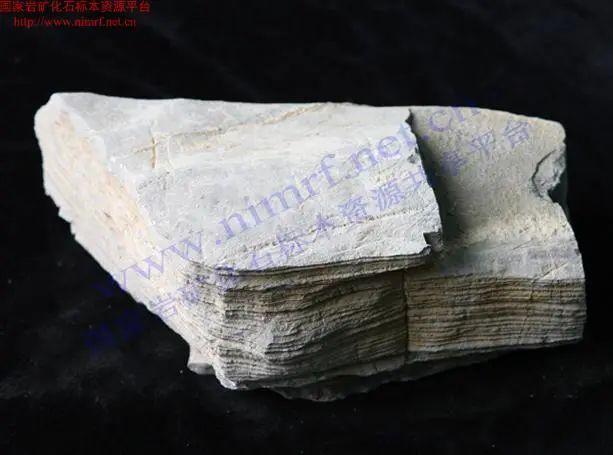

图7. 粉砂岩(图源水印)

图8. 火山碎屑岩(图源水印)

图9. 灰岩(图源水印)

图10. 铁质岩(图源水印)

在陆地上,一块随处可见的花岗岩暴露在了空气中,组成它的角闪石、黑云母在风化作用下分解了,留下的长石、石英等矿物被风和流水带走,直至沉积在某处。日久天长,沉积物的厚度逐渐增加,最下方的沉积物接受的压力和温度逐渐升高,并开始脱水,矿物间的孔隙也开始缩小,最后变为稳定的沉积岩。这是陆源碎屑岩的形成过程。

但在海洋中,多数沉积岩属于自生沉积岩,且主要为碳酸盐岩,它们的形成方式与陆源碎屑岩截然不同。海水中溶解有大量Ca2+和CO32-离子,当它们达到饱和,便会析CaCO3。如果不考虑其他因素的影响,这些白色沉淀物“灰泥”堆积起来,结晶为方解石,再经历与陆源碎屑岩一样的埋藏-脱水过程,形成纯净的石灰岩。但自然界的灰岩种类十分丰富,缘何如此?

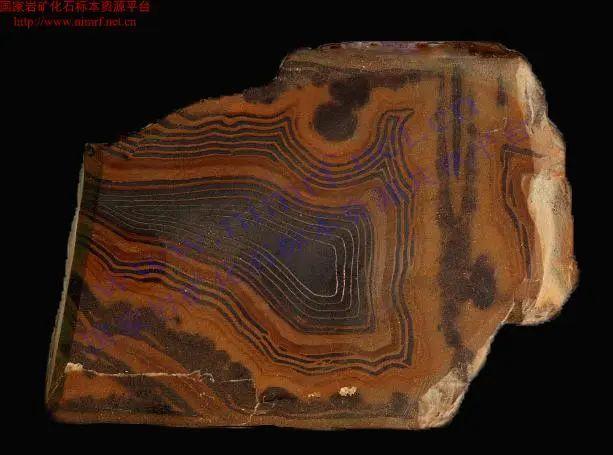

最重要,同时也最奇妙的一个因素大概就是生物了。由蓝藻参与形成的叠层石灰岩见证了地球的无氧时代。蓝藻是一种能够进行光合作用的单细胞原核生物,同时会分泌黏液,捕获并黏结灰泥,常见于浅水的潮间带。蓝藻的周期性繁殖造就了灰岩层层叠叠的结构。在涨潮或有风暴的时期,蓝藻能够捕获大量被带入潮间带的灰泥,形成叠层石灰岩的“亮层”;而风平浪静的环境更适宜蓝藻繁殖,形成叠层石灰岩中富含有机物的“暗层”。远古时代,蓝藻的大量繁殖极大地提高了大气的氧含量,此后有氧生物崛起,叠层石灰岩也因此销声匿迹,仅在少数地区存在。

图11. 叠层石灰岩(图源Aether)

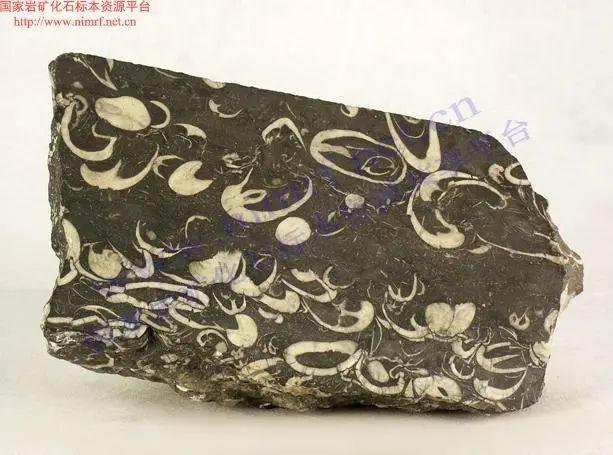

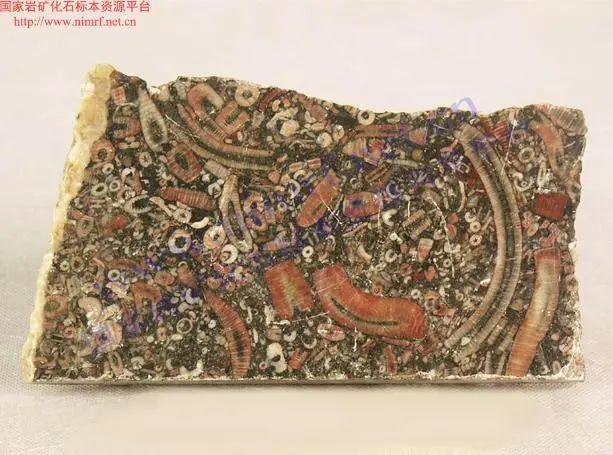

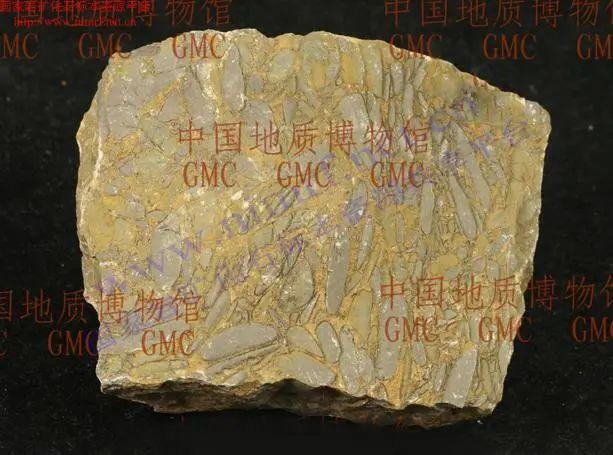

生物本身也是灰岩的物源之一。除了形成化石,生物的钙质骨骼和外壳能被风化磨蚀为细小的灰泥,也能以碎屑的形式存在于灰岩中。不同种类的生物有着不同形状的碎屑,比如纺锤状的?类、弯钩状的三叶虫骨骼、螺状的有孔虫、圆环状的海百合茎……这一类岩石统称为生物碎屑灰岩,简称生屑灰岩。

其次,时刻作用着的外力对灰岩的结构有不小的影响。未完全固结的灰岩受到波浪或风暴流的击打而破碎,大块的碎片在流水的磨蚀下变为形似“竹叶”的扁长状椭圆体。水域再度安静后,这些“竹叶”就与一同灰泥堆积形成竹叶状灰岩。

图12. 生物碎屑灰岩(图源水印)

图13. 海百合灰岩(图源水印)

随着固结的灰岩被埋入地下深处,上覆岩层带来的压力增加,灰岩中部分易溶物质因压力溶解、转移,并在岩石中形成了波状起伏的缝合线。而一些黏土矿物、铁质、有机质等难溶物质则残留在缝合线的细缝中,使得缝合线看上去颜色更深。这一类灰岩就是缝合线灰岩。

图14 竹叶状灰岩(图源水印)

图15. 缝合线灰岩(图源作者)

除了灰岩,常见的海相岩石还包括白云岩、锰质岩、磷质岩等。这些岩石成因不同,各有特点,各自分布在潮坪、泻湖、滨海、浅海乃至深海中,为人类提供了相当的矿石资源,也默默地记录着地球历史的变迁。