在2020年的全国科普日上,袁隆平、屠呦呦等13位国家最高科技奖获得者寄语青少年,勉励青少年热爱科学、刻苦学习,勇于追逐自己的梦想。袁隆平爷爷和屠呦呦奶奶追逐科学梦想的人生激励着一代又一代的青年人奋勇向前。

杂交水稻之梦——引领人类走向一个丰衣足食的世界

长久以来由于战争和自然灾害的影响,世界人民饱受饥饿和营养不良的折磨。杂家水稻的成功研发和推广 ,不仅解决了我国粮食自给的难题,同时杂交水稻走向世界,为保障世界粮食安全和维护世界和平作出了重大贡献。正如美国农业经济学家帕尔伯格所说:袁隆平正引导我们走向一个丰衣足食的世界。

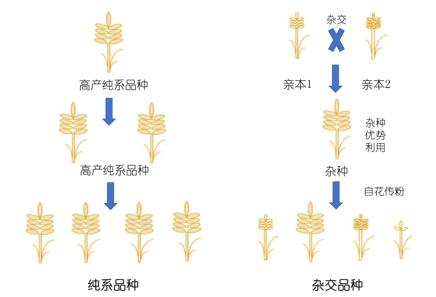

杂种优势

杂种优势指两个遗传性状不同的亲本杂交产生的杂种一代,在抗逆性、产量、品质等方面优于双亲均值的现象。

杂种优势利用(图片来源:作者制作)

杂种优势最初在家畜生产中发现,直到20世纪初水稻的杂种优势才引起各国科学家的重视。近年来,中国多家科研机构在国际期刊《自然-通讯》(Nature Communications) 上联合发文,继揭示水稻杂种优势机制后再次破解杂种优势基因。

杂种优势的遗传机制不是由于双亲基因“杂”产生的超显性互作效应,而是主要基于双亲优良基因以显性和不完全显性的聚合效应。研究人员利用数量性状基因定位方法—GradedPool-Seq(GPS),成功在多套杂交稻群体中定位到已知与未知的杂种优势相关基因,为杂种优势育种以及品种改良提供了新的高效设计育种思路。

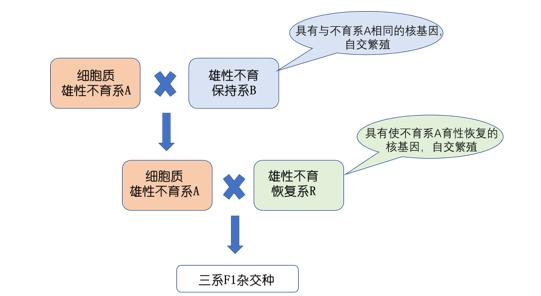

初战告捷:三系杂交水稻

60年代初,袁隆平偶然发现一株“天然杂家水稻”,进一步试验证明了水稻确实有杂交优势。这一发现反驳了当时“水稻(属于自花传粉植物)自交无退化,杂交无优势”的主流观点。

袁隆平研发出三系法技术路线,即:

第一步利用天然雄性不育株与优良母本杂交,培育水稻雄性不育系,该系水稻雄性器官发育不正常,花粉败育,无法自交结实;

第二步利用正常发育的优良母本即保持系为这种不育系授粉,使其不断繁殖;

三系法杂交育种技术流程(图片来源:作者制作)

第三步利用恢复系与不育系杂交,使其育性恢复并产生杂种优势。总体来说,最终杂交水稻的育种以雄性不育恢复系作为父本,以

雄性不育系作为母本。父本母本相间种植,花期异花授粉,生产杂交种子。该技术克服了人工杂交生产种子的局限性,使杂交水稻的大面积推广成为了可能。

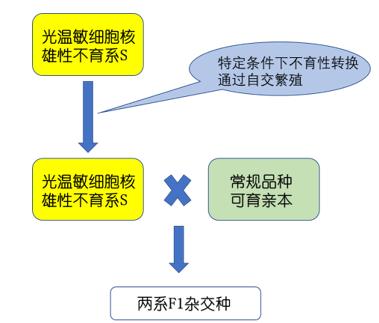

砥砺前行:两系杂交水稻

70年代初,我国科学家发现一种光敏不育类型水稻。这种水稻夏季时雄性不育,但到秋天育性自然恢复。

利用光敏不育类型水稻的特殊性质,在温度高、日照长的夏季,研究人员利用恢复系授粉,生产杂交种子;在温度较低、日照短的春秋季,该型不育系育性恢复,通过自花授粉的方式获得繁殖,故称为 “两系法”。

两系法杂交育种技术流程(图片来源:作者制作)

两系法与三系法的不同之处在于,雄性不育系不需要保持系来辅助繁殖,而需要在一定的温光条件下自交繁殖。虽然由此造成两系法的制种基地和季节选择范围变窄,并需要考虑两个安全期(育性敏感安全期、抽穗扬化安全期)。但两系法的成功,简化了育种程序、提高了水稻产量(相比同熟期的三系增产5%-10%)、并为难以实现三系法杂种优势的作物提供了新的育种途径。

登峰造极:超级杂交水稻

1996年我国启动“中国超级稻育种计划”,次年袁隆平提出超级杂交水稻育种方案。

袁隆平认为应该将杂种优势利用与提高光合效率的形态改良相结合,并以现代分子技术作为辅助,形成一条适合我国国情的综合技术路线。

第一期超级杂交水稻:1999年“高冠层、矮穗层、中大穗、高抗倒”超高产菌株培育和籼、粳亚种间杂种优势结合,超级杂交稻品种P64S/E32顺利实现亩产700公斤的目标。

第二期超级杂交水稻:2001年新组合P88S/0293实现亩产800公斤的目标,比预计时间提前一年。

第三期超级杂交水稻:2012年应用“良种、良田、良法、良态”配套的原则, “甬优12”创下百亩示范片亩产963.65公斤的记录。

第四期超级杂交水稻:2014年通过提高株高,利用亚种间杂种优势,培育出高度抗倒的超高产组合, “Y两优900”创平均亩产1026.7公斤的产量新纪录。

第五期超级杂交水稻:2015年超级杂交水稻新组合“超优1000”平均亩产达1067.5公斤,突破每公顷16吨的产量。

第六期超级杂交水稻:2017年 “湘两优900(超优千号)”平均亩产量达到1149.02公斤,再创单季亩产新高,提前实现了袁隆平院士提出的每公顷17吨的攻关目标。

第七期超级杂交水稻:2018年达到平均亩产1203.36公斤,提前实现了袁隆平院士提出的“争取在2020年实现每公顷18吨的世界最高纪录目标”。

袁隆平在新华社的采访中表示,据我国学者估算水稻的光合利用率在5%左右,按这个数字的一半,以湖南长沙的太阳辐射量计算,水稻亩产可达1500公斤。水稻高产没有尽头,下一步的目标就是亩产20吨!

稻可道,非常稻

袁隆平有两个梦,一个是“禾下乘凉”,一个是杂交水稻覆盖全球。我国在培育高产超级杂交水稻同时,积极推动杂交水稻“走出去”。

截至目前全球已有40多个国家和地区大面积引种杂交水稻,并取得了举世瞩目的成绩。

袁隆平的两个梦想(图片来源:tv.cctv.com)

2019中非稻作发展研讨会”上,中国工程院院士袁隆平“宣誓”:不光让中国人填饱肚子,如今也要让非洲人吃饱。2006年首届中非合作论坛上,我国承诺建立马达加斯加杂交水稻示范中心。因耕种习惯、农技、水资源等多方原因,杂交水稻在非洲“扎根”,比在亚洲地区难得多。经过十几年的艰苦奋战,中国科学家在当地实现了2万公顷杂交水稻种植田,年增产稻谷6万吨的目标。今年我国又在非洲首次成功实现了杂交水稻规模化制种,使非洲水稻“脱贫”更进一步。

袁隆平团队从2012年开始重点研发海水稻——耐盐碱水稻, 希望让盐碱地像普通耕地那样造福人类。2018年我国启动“中华拓荒计划”,在国内五大类主

杂交水稻走出国门(图片来源:tv.cctv.com)

要类型盐碱地和延安南泥湾次生盐碱地同时进行海水稻插秧。此外,科研团队还在塔克拉玛干沙漠周边开辟了“向大漠要耕地”的试验田。

同年,袁隆平“海水稻”团队在迪拜沙漠地区的试验种植取得了阶段性成功。为克服当地恶劣的自然环境,科研人员采用了名为“四维改良法”的沙漠盐碱地改良技术。在此基础上启动 “海水稻实验农场”项目,引入包括中国“一带一路”产业资金在内的商业投资, 预计在2020年,将“海水稻”人造绿洲覆盖迪拜10%以上国土面积。

青蒿素之梦——挽救数百万疟疾病人的生命

在人类与疟疾抗争的历史长河中,中华民族做出了十分重要的贡献。早在《黄帝内经》中就对疟疾有了详细的论述,而在东晋时期青蒿就已被作为治疗疟疾的重要药物之一。新中国成立后,以屠呦呦为代表的科学家们利用现代科技手段提取出了青蒿素。青蒿素作为一种高效抗疟药物,挽救了数百万疟疾病人的生命。

青蒿与疟疾的鏖战

疟疾是由一种原生动物——疟原虫引起的疾病,这种病原虫主要以按蚊为媒介进入人体。疟原虫,按蚊、人类形成了可怕的三角(死亡)循环。

蚊子的口器就像一只循环使用的注射器,可导致病原体的快速传播。

疟蚊(图片来源:百度百科)

蚊子唾液腺中藏匿着许多病原虫的种虫,随着吸血的过程而侵入人体的红血球。种虫增殖分裂为孢子同时破坏红血球,扩散到血液中的孢子继续侵染红血球并释放毒素从而引起寒战、发热、头痛、脾脏肿大的症状。

部分孢子发育成雄雌两种配偶体,随着蚊子的吸血过程进入其消化管。雌雄配体在消化管内结合,并分裂产生种虫,种虫穿过消化管进入唾液腺潜伏下来,静静地等待下一轮的循环。

有研究表明疟疾来自人类的发源地——非洲,意味着疟疾几乎伴随着人类走过了整个进化史。时至今日,世界上几乎所有地区都遭遇过疟疾的肆虐。在西方,疟疾导致强盛的罗马帝国走向衰亡。在我国古代,殷商时期的甲骨文中就有关于疟疾肆虐的记载。

20世纪以来,由于卫生医疗条件的改善,疟疾传播势头有所收敛。但在经济落后的非洲、东南亚地区,人民仍饱受疟疾的折磨。虽然在2007年世界卫生组织已将每年的4月25号定为国际疟疾日,期望各国积极开展疟疾防治工作。但是2010年的统计数据显示:全世界仍有106个国家和地区流行疟疾,患者2.16亿,死亡人数达65.5万。

根据晋代葛洪的《肘后备急方》记载,东晋时期青蒿已被列为治疗疟疾的重要药物之一。1700多年以来,青蒿一直在中国人与疟疾的抗争中扮演着重要的角色。而在现代,这种植物的学名实则为黄花蒿,大家所熟知的青蒿素就从中而来。

呦呦鹿鸣,矢志寻蒿

20世纪60年代,原本得到控制的疟疾突然间死灰复燃。经调查发现恶性疟原虫对氯喹等喹啉类药物的抗药性日益明显,东南亚地区人民饱受疟疾的摧残。在越战背景下,毛泽东主席应越南领导人的请求,秘密成立“523办公室”(全国疟疾防治研究领导小组办公室),如火如荼的抗疟新药物研究的帷幕拉开了。

屠呦呦(图片来源:百度百科)

中医研究院任命屠呦呦加入523工作组,成为药物研发的中流砥柱。在最初的粗提取鼠疫模型筛选中,青蒿几次被选中,又因稳定性差而被剔除。屠呦呦在《肘后备急方》得到了灵感并反复摸索条件,最终成功提取了青蒿素单体,经验证青蒿素对鼠虐原虫抑制率达100%。

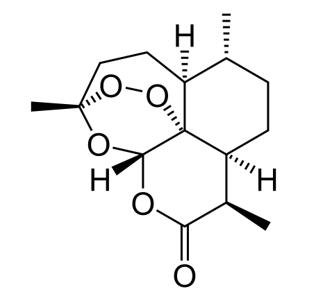

随后在屠呦呦等科学家的共同努力下,利用X衍射法成功测定了青蒿素的化学结构。在此基础上青蒿琥酯钠、蒿甲醚、双氢青蒿素等青蒿素的衍生物应运而生,进一步提高了抗疟药物的性能。青蒿素源自传统中医药的临床经验,堪称是中药现代研发的典范。

青蒿素结构式(图片来源:百度百科)

2013年世界卫生组织宣布,新世纪以来全球疟疾防控挽救了330万人的生命,全球范围内的疟疾死亡率下降了45%。以青蒿素为基础的联合疗法(ACTs)范围不扩大,在疟疾的防控工作中做出了重要贡献,青蒿素的发现者屠呦呦也因此成为第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的中国本土科学家。

青蒿素后传

青蒿素联合疗法是目前世卫组织大力推广的一线抗疟疗法,而卫生组织在东南亚诸国发现三天周期治疗过程中,疟原虫清除速度缓慢,并产生对青蒿素的抗药性,引起社会恐慌。

面对危机屠呦呦团队再次挑起大梁,从青蒿素的作用机理出发,一举攻破难题。国际顶级医学权威期刊《新英格兰医学杂志(NEJM)》近期刊载了屠呦呦团队该项重大研究成果,屠呦呦等提出新的应对方案:

一是适当延长用药时间,由三天疗法增至五天或七天疗法;二是更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物。该疗法立竿见影,获得世界卫生组织和国内外权威专家的高度认可。

长久以来青蒿素主要利用有机溶剂反复浸提黄花蒿茎叶生产,技术存在选择性低、溶剂损失严重等问题;将青蒿素分离的过程处理时间长、能耗高,导致无法大规模生产。2019年中国科学院过程工程所通过萃取过程强化、低温结晶纯化等手段,打破了制约青蒿素规模化、连续化生产的瓶颈。目前青蒿素绿色规模化生产工艺已在河南省某工厂实现转化应用,溶剂回收率达99.9%,能耗降低43%,年产青蒿素可达60吨。青蒿素的规模化生产使人类向全球范围内消灭疟疾的目标更进一步。

新中国成立71周年,见证了我国科学技术的蓬勃发展。青蒿素与杂交水稻是我国在生命科学领域取得的代表性成果,为我国以及世界的和平与发展做出了重要贡献。回首历史,让我们向奉献自己青春与热血的科研前辈致敬!展望未来,中华儿女必将不忘初心、再创奇迹!

参考资料:

Tu, Youyou. The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine[J]. Nature Medicine, 2011, 17(10):1217-1220.

Lan Y , Man-Yuan W , Dong Z , et al. Determination of Scopoletin in Qinghao by HPLC[J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2006.

Chen P , Tu Y , Wang F , et al. [Effect of dihydroquinghaosu on the development of Plasmodium yoelii yoelii in Anopheles stephensi][J]. Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Chinese journal of parasitology & parasitic diseases, 1998, 16(6):421-424.

Jun D Y , Dong L W , You T U , et al. The effects of DQHS on the pathologic changes in BXSB mice lupus nephritis and the effect mechanism[J]. Chinese Pharmacological Bulletin, 2003.

Luo, D. et al. A detrimental mitochondrial-nuclear interaction causes cytoplasmic male sterility in rice. Nat. Genet. 45, 573–577 (2013).

Huang, X. et al.Dissecting a heterotic gene through GradedPool-Seq mapping informs a rice-improvement strategy. Nat. Commun. 2982 (2019)

Huang, X. et al. Genomic analysis of hybrid rice varieties reveals numerous superior alleles that contribute to heterosis. Nat. Commun. 6, 6258 (2015).

Huang, X. et al. Genomic architecture of heterosis for yield traits in rice. Nature 537, 629–633 (2016).

Takeda, S. & Matsuoka, M. Genetic approaches to crop improvement: responding to environmental and population changes. Nat. Rev. Genet. 9, 444–457 (2008).