破碎的水晶球:第谷与天球模型的终结

1576年,文艺复兴正横扫欧洲,掀起一阵腥风血雨。英国女王伊丽莎白一世端坐在宝座上已有18年,全然不知埃文河畔有一个姓莎士比亚的肉铺学徒,正酝酿着震惊世界的剧作名篇。在欧洲大陆,法国陷入漫长的雨格诺战争中,荷兰教众反抗着西班牙人的统治。

而在北方地区,鲁莽自负的弗雷德里克二世(Frederik II)管辖着丹麦的广阔领土。自从在与瑞典的七年战争中丧失了许多领土,这位国王握发吐脯,发誓振兴帝国的实力。他重建了赫尔辛格的克隆堡皇宫,修建海港腓特烈斯塔,并巩固了沿用一百多年的都城哥本哈根。

他没有预料到的是,这座不起眼的北方小城将成为一座辉煌的学术舞台,你方唱罢我登场,上演一场场令人瞠目结舌的戏剧。

此时在皇宫的大殿上,立着一个年轻的贵族。这个男子一副纨绔子弟打扮,留着长长的八字胡。他最引人注目的特征是脸中央一个明晃晃的黄金假鼻子。十年前他与人决斗被削掉鼻梁,便从此粘着这个亲手制作的金属假体。

他就是第谷·布拉赫(Tycho Brahe),由信使征召谒见国王。

国王打量着这个奇怪的人物。宫廷贵族多如牛毛,他隐约记得这个年轻贵族有段时间担任过他的宫殿监工,后来浪迹四方,将万贯家财弃之不顾。但最近朝臣们纷纷进言,告诉他这位年轻人是科学人才,应该留他继续为王国做贡献。

“布拉赫家的儿子,我想赐你一块封地,让你为皇室效力。”

第谷微微俯首:“陛下,鄙人驽钝,受之有愧。” 其实,第谷身为一个天文学家,在丹麦受到很多人的排挤。国王召唤他时,他正计划移居德国。

弗雷德里克二世摆摆手,指指地图,语带威严:“我在这几个地方都建了行宫和城堡。你看中哪一座,尽管提。”

国王的权威不容否定。第谷沉默了:“陛下,土地与钱财不是问题。一个天文学家最需要的是不受打扰。”

他知道自己走不成了,蹙着双眉犹豫半天,指着与哥本哈根遥遥相望的一座不起眼小岛:“如果陛下一定要赏,请赐给我汶岛(Hveen)的管辖权,并帮助我建一座天文台吧。”

爱惜人才的国王同意了他的请求。

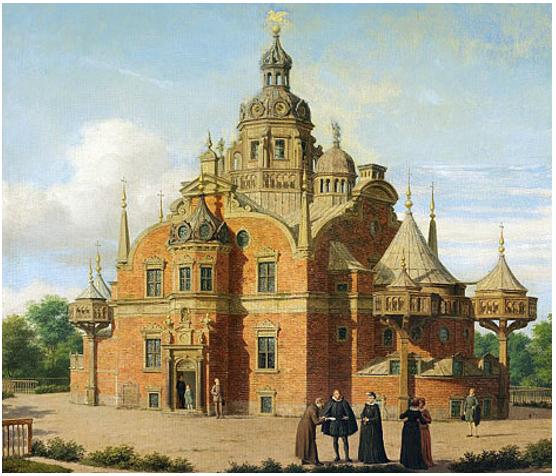

在国王的支持下,第谷在汶岛上的观测站很快落成。这是一座庞大的庄园,耗资高达两吨黄金。高墙攒簇的花园美轮美奂,单单是灌木就超过了三百种。花园中央是一座高高的城堡,拥有十几座露台和塔尖。哥特式圆顶上,天使柔媚,飞马展翅;精美的窗棂上,奇花吐艳,香草芬芳。城堡一楼是图书馆和博物馆,宏伟的吊灯流光溢彩,高大宽敞的架子上陈列着各种精装图书、珍奇异玩。楼上的夏季餐厅临窗傍海,凉风习习;楼下的冬季餐厅则炉火融融,温暖舒适。光是供客人使用的卧室就多达十一间,更不要提那些厨房、炼金术实验室、仪器制作工坊、造纸厂、印刷厂……观测站设有两个配备警戒犬的保卫所,还另外建造了仆人的住处。庄园里到处陈列着精美的雕塑和箴言书法,宛若一座艺术展览馆。

这是人类历史上第一座天文台,一座梦幻般的豪华建筑。

第谷给它起了一个与外表相符的名字——“天之城堡”(Uraniborg)。

天之城堡风景图

然而天堡建成后,第谷仍觉得不够用。于是在它不远处,屋顶可以旋转的“星之城堡”(Stjerneborg)很快耸立起来了。一大一小,星天相映。汶岛这座被安徒生写进童话里的荒芜小岛,就这样成为了世界天文学的圣地。

第谷本质上是个技术工作者。从他给自己做的各式各样假鼻子可以看出,这位贵族尽管衣食无忧,动手能力却天赋异禀。

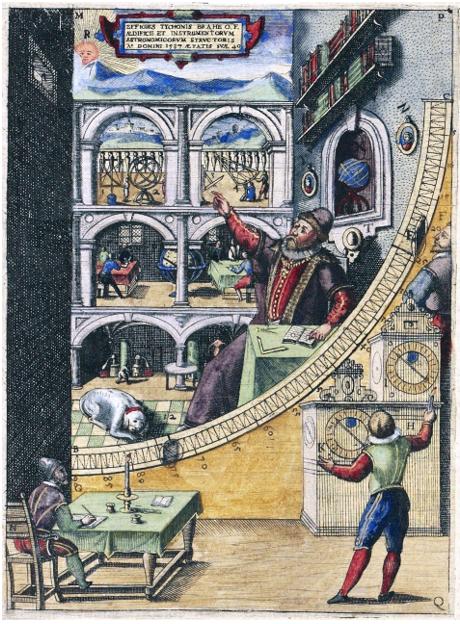

在第谷之前,测量星星之间的距离需要靠一种长得像十字架的木制仪器。观测者用手拿着十字仪,尾部抵近眼睛,移动横档,直到两颗需要测量的星星看起来正好出现在十字架的一横两端。从古代开始,水手和天文官们都是这样观测星空的。但这种方法非常不准确:手很容易抖动,眼睛也无法同时看两个方向。

而第谷发明了一种新的仪器:“六分仪”。顾名思义,它的形状是六分之一圆扇形。圆弧上刻着精确的刻度,安在底座的万能接口上。借助它们,第谷能够在一公里外分辨出一颗花生的大小。第谷对仪器的精确度非常有自信,他甚至不信任家里的机械钟表,全靠测量星星的位置确定时间。

第谷使用墙式仪器观测天体

第谷从小被过继给叔父,这位亲人留给他的不仅是富可敌国的家产,还有求知精神。在青年时代,第谷一直在欧洲各所大学游历,饥渴地学习知识。但学的知识越多,第谷越感到有些不对劲。

从古希腊托勒密开始,人们就相信各大天体和星辰都镶在一层层水晶般的天球上,随着天球的转动而运动。每层天球本身不会变化,全靠天使的神力推动旋转。至于飞逝的流星和彗星?亚里士多德将它们解释成因为最底层天球和大气摩擦而燃烧的“火元素”,是纯粹的大气层内现象。

然而1572年,第谷却在永不变化的天球上看到了一颗从未见过的新星。而且经过他的测量,这颗新星和其他星星一样远,并非发生在大气层内。天球真的永恒不变吗?他不禁产生了一丝怀疑。从那之后,他就开始联络欧洲各地的观测者、理论家,希望在新的天文现象出现时仔细观测。

二十多年前,尼古拉·哥白尼(Nikolaj Kopernik)发表了日心说,引起宗教界的轰动。尽管起初遭到反对,许多年过去,信徒还是越来越多。然而哥白尼只不过将宇宙的中心从地球换成了太阳,他仍然相信各大天体附着在看不见的“天球”上。事实上,哥白尼出版的著作名字就叫做《论天球的旋转(De revolutionibus orbium coelestium)》。他和托勒密一样,认为天体运行仅仅是天球之间复杂的几何关系。

质疑“水晶球”?即使在最激进的科学家中,第谷的想法也属于离经叛道。更何况他是一个新教徒,仅凭新星这一个征兆是远远不够的。

幸运的是,上帝不久就给他送来了一个“大炸弹”。

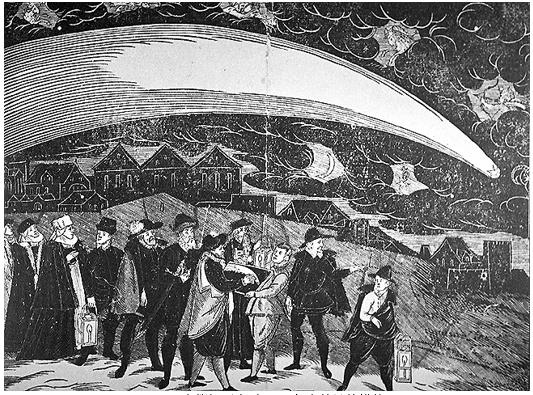

就在丹麦国王将汶岛划给第谷一年以后,欧洲的天文学家们发现了某种异常。1577年10月底,人们在夜晚的云层中看到一个庞大的天体在穿行,像满月一样明亮。《爱尔兰王国志(Annála Ríoghachta éireann)》中记载道:“它尾如弯弓,亮如闪电,映亮了苍穹和大地。”11月,意大利建筑师皮洛·里格瑞欧描述它“燃烧的火焰映得云层闪闪发光”。奥斯曼帝国苏丹穆拉德三世目睹了这个天体,将它当作大瘟疫的凶兆。

这颗巨大的彗星,比以往任何彗星都要壮丽。彗头亮得足以在地面照出影子,粗长的白色彗尾从天际线划过,横亘半个夜空。月亮为之敛色,群星为之暗淡。

它被称为“1577年大彗星(Great Comet of 1577)”,编号C/1577 V1。

古籍插画中对1577年大彗星的描绘

这天,第谷正在自家的鱼塘边钓鱼。日近黄昏,他看到一个巨大的物体在天边浮现。这是他这辈子第一次看到彗星。

第谷激动万分。他迅速和神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世的私人医生、天文学家海戈希尔斯(Tadeá? Hájek)联系,让对方在布拉格观测彗星。他自己则跑回天堡,召集了所有的助手和学生。汶岛和布拉格的距离很容易测出,有了两位天文学家的角度数据,只需要一点简单的高中数学知识(三角函数),就能求出彗星和地面的距离。

事实上,第谷一口气对彗星的轨迹进行了好几千次测量。尽管测量数据不够精确,但足够得出结论:彗星运动的位置至少在月球轨道之外,它并不是一种大气层内的现象。

第谷一开始观测彗星时,它处在金星附近。随着观测的进行,彗星慢慢移动,最终飞出了土星之外。它毫不费力地贯穿了一层层天球,那些带动行星运动的透明墙壁对它毫无影响。口口相传近两千年的“水晶球”,像破碎的薄冰一样悄然蒸发。

第谷彻底明白了:根本就不存在什么天球!

在接下来的十几年中,第谷又发现了五颗小彗星。观测得越多,越能验证他的猜想。

没有水晶球,没有天使的神力。

在第谷的宇宙里,天体在广袤的虚空中漂浮。

1588年,第谷出版了关于大彗星的木版大书,光观测数据分析就有200多页。在附录里,他一一驳斥了社会上对“扫把星”的解读,指明了彗星的位置。

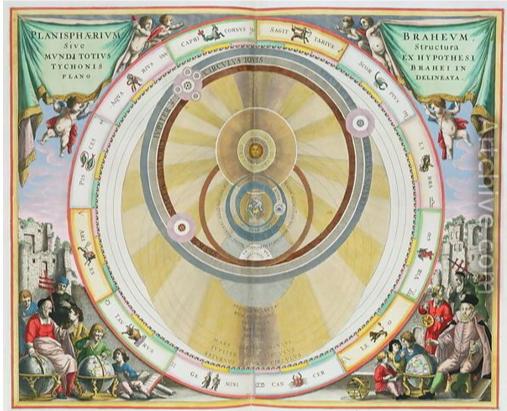

更重要的是,第谷在书中发表了关于宇宙的全新理论:“地心日心说”。

哥白尼说,太阳位于宇宙的中心,万物都围绕它旋转。为了满足实际情况,他用大圈套小圈的方法解释每颗行星的运动:水星需要七个圈,金星五个,地球三个,月亮四个,等等。他为每颗行星都发明了一套几何系统。这些方法都和托勒密使用的相同,某种意义上来说,日心说只是地心说换了个中心点的另一种表述。

然而在第谷看来,哥白尼的仪器非常差劲,不足以得出结论。更何况如果地球运动,满天星辰看起来也该移动,正像车窗外的树木看起来在倒退一样。但即便用第谷最精准的仪器,也没有测出恒星一丝一毫的位置变化。于是第谷提出了一个改善版本:地球静止在宇宙的中心,太阳绕地球旋转,而行星绕太阳运动。

本来,这个说法会导致火星天球和太阳天球相互交叉。但天球已被证明不存在,最后一点悖论也消除了。

汶岛的造纸厂和印刷厂里,机器轰隆隆地运转着。第谷的宇宙学说一经推出就广受欢迎。它既回答了哥白尼提出的那些尖锐的问题,又解决了《圣经》和实际观测的矛盾。

第谷宇宙学说示意图

第谷享受着舒适奢侈的生活。光临汶岛的客人非富即贵:国王皇后、爵爷领主、王子公主……当汶岛上的农民们在田间劳作时,他们往往会看到这样的景象:猎犬吠叫着追逐野兔,扬起一阵阵尘土。第谷带着客人们策马奔驰,紧随其后。

庄园里常常举办盛大的宴会。山珍野味,甘旨肥浓;葡萄美酒,觥筹交错。打着饱嗝的第谷掏出胶水粘粘假鼻子,为先生小姐们介绍城堡里看起来颇为神秘的科学仪器:

“看哪,这是一个水星旋转的模型。它由象牙制成……”

第谷的餐桌上满是奇人:一名侏儒一边大吃大喝,一边神奇地准确预言祸福。诗人和舞女围绕左右,即席颂扬王公贵族的丰功伟绩。引起话题的还有号称能制作长生不老药的江湖术士,以及几位女占星家。第谷本人也热衷神秘学,他根据星座为每一位皇子作预言,占卜行动的吉凶。他还养了一只爱喝啤酒的驯鹿,滑稽可鞠,惹得客人们捧腹大笑。

欢乐的舞会常常通宵达旦,醉醺醺的第谷向助手们摆摆手:

“今晚的观测由你们来吧。”

第谷平均每四天才观测一次。诸如记录每日天气等杂事,都由助手们全权负责。这些助手来自不同大学和机构,都是被引荐的优秀人才。他们在此进修,各自有比较独立的课题。例如,助手保罗在一段时间内就专注研究黄道倾角,另一个得力助手隆戈蒙塔努斯则负责记录火星位置。

全欧洲,梦想成为科学家的年轻人都仰慕着第谷,第谷的朋友也积极向天文台推荐新的人才。1597年,数学家雷默斯(Reymers B?r)受托转交给第谷一本名叫《宇宙神秘(Prodromus Dissertationum Cosmographicarum continens Mysterium Cosmo)》 1的书,书里描述了太阳系六大行星和五种正多边形的关系。第谷认为作者的数学能力尚可,但不太喜欢书里使用的哥白尼模型。他给数学家回了一封信,请他转告原作者,应该尝试用自己提出的地心日心模型。

信件辗转,递交到了《宇宙神秘》的原作者,约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler)手中。他接到回信,愤怒地评论道:“这个外行!”2但在给第谷的回信中,他还是用一种不卑不亢的语气表达了他对学术交流的渴望,给第谷留下了深刻印象。

此时第谷已经有离开汶岛的意思了。自从1588年弗里德里希二世驾崩后,布拉赫家族得到的支持越来越少。年轻的克里斯蒂安四世(Christian Ⅳ)对科学不感兴趣,反而批评第谷在财政方面“寻求外国皇帝的帮助”丢了丹麦皇室的面子。与此同时,神圣罗马帝国的皇帝鲁道夫二世(Rudolf II)却对第谷的研究特别感兴趣。他邀请第谷移民,并在贝纳特基(Benatky)赐给他一座城堡。

第谷很快带着仪器搬到了布拉格,并且开始筹措新的观测站。他写信给原来的助手们,希望邀请他们来布拉格帮忙。但门生们只待了很短的时间,只有一个人最后留下。寄人篱下本就不易,第谷已经没有了当年在汶岛一呼百应的声望。

这时,第谷想到了开普勒。

谁曾想,给开普勒的邀请信还没寄到,开普勒倒自己敲响了布拉格的大门。

开普勒访问的消息是用信件寄给第谷的。这时,第谷正在乡下的城堡里度假。他习惯了汶岛那种宁静的乡村生活,不喜欢充满钟声和喧闹的布拉格城区。听说开普勒来访,他连忙驱车赶回布拉格城。

夜晚漆黑,别墅里灯火辉煌。开普勒这时的年龄正和当初第谷觐见国王弗里德里希二世时一样3。他脸型瘦长,留着络腮胡,举止彬彬有礼。几句话下来,第谷弄明白了事情的前因后果:开普勒在格拉茨研究院受到宗教迫害,暂停了职位,想了解一下布拉格的工作。

“你对火星有兴趣?”第谷高兴地答道,“没问题!我的助手隆戈蒙塔努斯观测火星一直没什么进展,你正好代替他的位置。”

两位天文学家一经见面,马上变得亲切起来。在工作方面,第谷也器重开普勒多过其他助手,他们经常在餐桌上交流工作,第谷总是给开普勒极高的表扬。第谷已经五十多岁,应付熬夜观测越来越力不从心。有了年轻人的帮助,观测站的工作越来越顺利。

然而第谷不会料到,这种生活只剩几个月的时间了。

1601年10月13日,罗森博格男爵邀请第谷和家人参加晚宴。餐桌上还有帝国议员和夫人,宾主相谈甚欢。

第谷喝了不少酒。在汶岛的时候,他就对葡萄酒情有独钟,宴席上经常摆满了各式各样的红酒。但今晚喝得实在是有点太多,他慢慢感到了膀胱积聚的压力。然而,男爵和议员正在发表长篇大论,夫人和孩子们说说笑笑,他实在不好意思打断。况且,晚饭吃到一半说自己要解手,在礼仪上太让人难为情。于是第谷只好憋着,直到整场晚宴结束。

一回到家,第谷感到小腹疼痛难耐。医生检查,他的膀胱已经破裂了。第谷在床上遭受了五天的痛苦折磨。他发起了高烧,胡言乱语,神志不清。时而吃点东西,时而大呼小叫。人们听到第谷在谵妄中大呼:“不要让我一生皆为虚妄!不要让我一生皆为虚妄!”4

24日清晨,回光返照降临到了第谷身上。虚弱的第谷蠕动着嘴唇,一一交代后事。学生和家人们围绕在床边祈祷,全都泪流满面。他将遗产留给了女儿和女婿。在弥留的最后时刻,他指指开普勒:请把观测数据给他,让他继续我未竟的研究。

开普勒参加了第谷的葬礼。这是一场盛大的告别。带领送葬队伍的人捧着装饰有布拉赫家族标志的蜡烛,紧跟着一面黑色锦缎,用金字绣着死者的名字。接着是第谷生前最喜爱的马,以及带着他家族羽毛头盔的人和绘有家族纹章的盾牌。棺椁由天鹅绒覆盖,十二位绅士伴在左右。走在队伍最后的,是神容哀戚的寡妇和孩子们。

开普勒一定感到非常哀伤。第谷的逝去带走了一个时代:在他之前,天文学属于宗教与哲学的空想;在他之后,天文学是数据详实的科学。

或许,开普勒曾久久地在教堂驻足,注视着圣坛上漂亮的红色大理石纪念碑。那上面铭刻着第谷的座右铭:“我自存在,无需认可。”5在这位未来的科学家心中,它将留下深深的烙印。

参考资料:

1出版于1596年。

2原文为“Quilibet se amat”。

3都是30岁。第谷生于1546年,1576年觐见国王,获封汶岛;开普勒生于1571年,1601年到达布拉格拜访第谷。

4原文为:“Ne frustra vixisse videar”。

5原文为“Esse potius quam haberi”,意为“To be, rather than to be seen to be”(自己活着,而非在别人的目光中活着)。