氧气的发现与随之而来的化学革命具有划时代的意义,充满了耐人寻味的曲折。化学史的重要作用之一在于还原科学活动的本来面目,揭示科学实践活动中诸多要素的重要性。主观与客观,必然与偶然都需要考虑在内,才能全面而公正的看待历史事件。

1773年,瑞典化学家舍勒在用加热氧化汞和其他含氧酸盐的时候,意外发现了一种能够支持燃烧的气体,命名为火气,并给拉瓦锡写信。随后写出《论空气和火的化学》一书,由于出版商的延误,1777年才发表;

1774年,英国化学家普利斯特里用一个大凸透镜将太阳光聚焦后加热氧化汞,制得纯氧,并发现它助燃和帮助呼吸,称之为“脱燃素空气”,并写入《论各种不同的气体》一书发表。后访问欧洲大陆,在宴会上把这一发现告诉拉瓦锡;

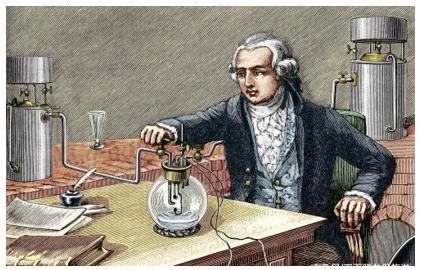

法国科学家拉瓦锡于1775年-1777年间经过多次实验,确认氧是一种元素。他提出了燃烧的氧化学说,发表《燃烧概论》,推翻了燃素说,发动了化学史上著名的化学革命。

1.关于优先权问题

关于三人的谁最先发现了氧气,历来众说纷纭,莫衷一是,话剧《氧》里卡尔思特纽斯一语中的,“第一名的定义未达成一致。究竟是最先发现,第一个发表,还是完全理解”。

如果仅从制备氧气这一角度而言,舍勒无疑是第一名,尽管著作发表的比较晚,但这一事实是公认的。然而,发现仅仅是开创的第一步,“见微”固然重要,最要紧的还是“知著”。在生物学上,拉马克最早提出了生物进化学说,做出“有机界是自然规律作用下缓慢演变的结果”的精辟论断,然而他被“活力论”局限住了,停留在“用进废退”的观点上;而达尔文则因提出自然选择的正确解释而成为进化论的奠基人。无独有偶,物理学家洛伦兹,根据迈克耳逊-莫雷实验得出的光速不变结果建立了超越伽利略变换的洛伦兹变换,而这距离发现狭义相对论已经近在咫尺,遗憾的是洛伦兹依然没有胆量质疑牛顿而与相对论失之交臂;爱因斯坦则提出相对性原理,开创物理学新纪元。可见,“见微”仅仅是注意到了表象,“知著”则是对本质的正确把握,它是经得住考验的。拉马克的进化论具有主观唯心色彩,洛伦兹拘囿于经典力学不敢突破,而舍勒和普利斯特利则是将他们的发现置于燃素说的框架,“当真理碰到鼻尖上的时候还是没有得到真理”。恩格斯说“拉瓦锡是真正发现氧气的人”,是有道理的。

在今天看来,第一发表具有优先权。那么普利斯特利是值得学习的,不管假说正确与否,毕竟科学探索失误是允许的。1858年,达尔文发现学生华莱士递来的论文初稿中的观点与自己几十年来的想法一致,于是第一时间改掉了拖延的习惯,仅用一年就发表了《物种起源》。所以,要有掌握优先权的意识,不然就会与开创失之交臂。

2.三位科学家的特点

《氧》剧本前言里讲“拉瓦锡,化学上的革命者,政治上是个彻头彻尾的保守派,他被雅各宾派的恐怖统治送上了断头台;普利斯特利,政治上的激进分子,因为支持法国革命而被逐出英国,化学上却是一个地地道道的保守派;而舍勒,他只想在雪平小镇经营他的小药店,并用空闲时间来进行化学实验,在很长一个时期里,他获得的荣誉最少。”关于谁该获奖,三位诺贝尔奖评委各持己见,争论不休。

拉瓦锡

亚尔马松推崇拉瓦锡,称他是化学革命建筑师,化学革命之父,而且这场革命是从氧气开始的。但同时指出拉瓦锡道德上的缺点是明显的,他拒绝承认曾收到舍勒的来信,其实是拉瓦锡夫人像漏斗一样把消息滤掉了;拒绝承认从普利斯那里获得信息,因为普利斯特利法语太蹩脚;否定卡文迪许的启示和帮助,并声称:“他们都不理解自己在做什么,也不知道氧气究竟会将我们引向何方”。剧中亚尔马松说了一句发人深思的话,“这在诺贝尔奖已屡见不鲜了,道德方面的好坏与科学成就不能用统一标准衡量”。最鲜明的例子就是因提出DNA双螺旋模型而获诺奖的沃森和克里克,盗取同事富兰克林女士的DNA衍射图谱,不仅恬不知耻的掠美,大言不惭的吹嘘,更是在书中极尽歧视与诋毁之能事,丑恶嘴脸暴露无遗。与他们相比,拉瓦锡显得无可厚非,他对化学革命的贡献是实至名归的,最终得到了对手的认可。唯物史观的一条重要原则就是不苛求古人,人无完人,只要瑕不掩瑜,就是值得肯定的。

舍勒

卡尔思特纽斯支持舍勒。认为他最先发现氧气,同时是一个谦逊的人,从不沉湎于宣传和自我推销。舍勒确实是一个值得尊敬的人,他短暂的一生取得了许多成果,发现了包括氧气和氯气在内的三十余种新物质,最终为化学献出了健康和生命。可惜的是,他生前很多的实验研究成果都没有发表,这可能也与他低调的药剂师身份有关,化学研究仅仅是兴趣驱使的副业,即便首先制备出来氧气也是给拉瓦锡这样有名望的大家写信。或许正是格局和眼界的受限,他不能突破燃素说,提出新理论。

普利斯特利

斯万霍尔姆则提名舍勒和普利斯特利。同时他认为舍勒的贡献不在于发现氧气。主席阿斯特丽德认为诺奖应共同授予三人。表彰他们对化学革命的贡献。正直的普利斯特利同情法国大革命,受到英国的报复,不得已而移居美国。所以才有后来的“访问欧洲大陆”一说。普里斯特里先于拉瓦锡发现氧气,但他没有充分利用天平,没有能冲破燃素说的束缚。美国科学史家韦克思说:“普利斯特里是氧的父亲,但他至死也不承认自己的亲生女儿”。但这并不意味着化学普利斯特利的成就不突出,相反因气体研究的杰出成就而誉为“气体化学之父”。

无论是生活富裕而潜心科研的税务官拉瓦锡,还是命运坎坷而刻苦奋勉的僧侣化学家普利斯特利,以及成就斐然而英年早逝的药剂师舍勒,他们都有着强烈的求知欲和非凡的勤奋态度,都孜孜不倦地追求真知,并受到世人的崇敬与赞美。

3.化学革命的偶然与必然

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。新事物代替旧事物是必然的过程,化学革命的发生取决于自身的矛盾运动。十八世纪中期,愈来愈多的新物质被发现,日益复杂的实验现象相继出现,极大的丰富了人们对物质世界和化学变化的认识,也使原来试图解释一切的燃素说难以自圆其说。创始人施塔尔和他的支持者没能制取到纯净的燃素,并且也不能解释金属煅烧失去燃素却增重的问题,燃素说受到质疑。一方面,拉瓦锡的出现是必然的,即使没有拉瓦锡,也会或早或迟有别的化学家站出来革故鼎新。另一方面,拉瓦锡推翻燃素说又充满了偶然,生来席丰履厚,有充足的条件做研究,又逢着燃素说遇到危机的时代,并碰巧赶上普利斯特利唯一一次访问欧洲的机会,可以说占尽天时地利人和。难得的是,他既充分利用客观条件,又积极发挥主观能动性。使用天平定量分析是拉瓦锡的突破点,也是突破燃素说的关键,质量守恒定律成为他的信念,为氧燃烧理论奠定了基础。燃素说一大缺陷就是只重定性,不重定量,不能更准确、更具体地认识事物。拉瓦锡抓住突破口,以雄辩的实验事实为依据推翻了统治化学领域百年之久的燃素说。

然而,历史的进程不是由一个人决定的,舍勒和普利斯特利虽然拥护燃素说,但他们也发现了新物质,对化学革命有所贡献,还有那些敢于质疑的人,他们推进了化学的进展。类似的,像电磁感应的提出,生长素的发现,氟气的制取也是不同科学家接替探索,共同努力的结果。历史总是曲折前进的,正如话剧结尾拉瓦锡夫人所言,“但在死后呢,我们的孩子们将会从那个粗鲁的药剂师,那个僧侣化学家,和拉瓦锡停下的地方继续下去。想一想这究竟意味着什么吧,知道是什么使叶子有了颜色,是什么使火焰熊熊燃烧”。

智慧而美貌的拉瓦锡夫人

另外,科学实践活动中也是诸多因素综合作用,拉瓦锡利用了譬如金钱,公关技巧,修辞手段,人脉等便利,改革化学命名法,创办杂志,使氧燃烧理论堂而皇之,大放异彩,“说服”了反对派。“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,历史的转折,事情的成败具有很大的偶然性,我们不能简单的以成败论英雄。燃素说在化学发展史上也曾解释过一些现象,有其存在的意义,科学探索从来不乏失误与跌跌撞撞,真理总是由相对真理向绝对真理无限跃进。氧化说也绝非无懈可击,甚至连氧气的命名“oxygen”(希腊语意为形成酸的)也是基于错误的结论“所有酸中都含有氧”。它也在不断发展完善,逐步形成现代的氧化还原理论。

4.结语

科学无止境。化学家不懈探索,推进着化学的不断发展与进步。氧化说最终战胜了燃素说,也同样会面临着修正与完善。化学革命不会一劳永逸,当时代出现新的问题与需求时,还会有新的革命出现,打破旧的体系,建立新的平衡。化学的历史由人创造,我们在利用化学的同时也在创造自己的历史。