“人类的悲欢并不相通,我只是觉得他们吵闹。”鲁迅先生如是说。

短短一句话道出了人世间的冷漠。在鲁迅先生眼中,人类个体之间往往无法做到感同身受——他人的痛苦似乎与自己无关。

然而事实的确如此么?“人类的悲欢并不相通”是特定年代的产物还是亘古不变的事实呢?或许最近发表在《心理科学进展》的论文《我们真的能感同身受吗?——替代性排斥对个体的影响及理论解释》可以给我们一些启发:其结论似乎比鲁迅先生的观点乐观许多——基于行为研究视角和神经影像视角发现,经历观察排斥会引发个体需求、情绪、行为和神经网络等方面的反应。

何谓观察排斥?观察排斥也被称为替代性排斥,是指个体观察别人遭受排斥和拒绝的情境后,其自身也产生排斥体验及其他心理或行为反应的现象。研究表明,经历观察排斥的个体也会产生一系列痛苦和消极的体验,接下来可能还会采取一定的行为方式对排斥情境做出反应,如同情或帮助受排斥者以及惩罚排斥实施者。

“他人的悲欢”对个体有哪些影响?

基于行为研究视角的实验证明,观察排斥可以让观察者产生痛苦的感觉。研究发现,观察排斥的情境会让观察者的心率、皮肤电导率加快以及面部温度升高。这些生理反应可以看做是观察者的基本需求受威胁的信号。此外,观察排斥会降低观察者的归属感、自尊、存在感和控制感。研究者发现,相较于直接排斥,观察排斥所产生的这些负面情绪反应要低一些。研究者认为,其原因是个体会区分出痛苦来源于自己还是他人,后者给个体带来的反应可能会比前者轻一些。

观察排斥会使个体产生消极的情绪体验。整体来看,观察排斥的个体比观察接纳的个体产生的情绪更加消极,并且,个体产生的消极情绪的程度在观察排斥和直接排斥之间没有差异。不过经历观察排斥的个体是否会产生和经历直接排斥个体相同的焦虑、愤怒或麻木等情绪反应——换句话说,经历观察排斥产生的消极情绪的种类和程度与直接排斥是否相同,这还需要后续的实验证明。

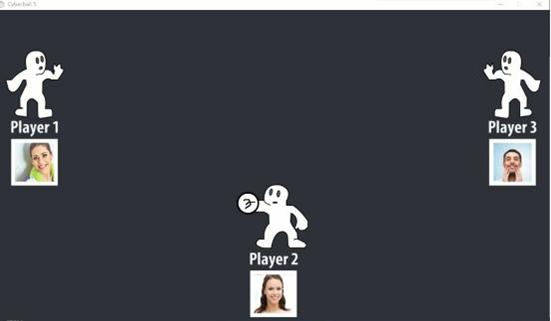

经历观察排斥的个体,会对受排斥者表现出补偿性行为。Cyberball范式(也称网络掷球范式,内容是让被试参与在线式虚拟掷球游戏)研究了个体在观察排斥情境后的行为反应,结果表明,对于游戏中遭遇排斥的参与者,观察者会更倾向于将自己手中的球传给这位参与者。另外,个体在经历替代性排斥后,会更加倾向于与别人亲近。 网络掷球游戏(Cyberball game)

个体经历观察排斥后的反应似乎可以证明“人类的悲欢”是可以相通的——即使因他人的痛苦而产生的痛苦不如直接带给自己的痛苦更加强烈,但是我们不能否认存在于人类之间的这种相互的影响力。

网络掷球游戏(Cyberball game)

人们为什么能够因他人的痛苦而痛苦?——观察排斥对个体影响的理论解释

有一种观点认为人类拥有一种监测排斥或排斥环境的觉察系统,其作用是保护个体免受威胁。这套察觉系统就像雷达一样,不断扫描与排斥有关的信号,一旦监测到这种信号,存在于大脑中的用来应对社会痛苦的区域就会被激活,这使得个体的注意力转移到情境中的排斥现象,并通过一系列反应来应对这些危险信号,因此观察排斥会对观察者的基本需求和情绪产生一定的影响。排斥觉察系统理论的观点颇有一些利己主义的色彩,因为这种理论认为,人类对他人排斥情境的反应是出于自我保护和适应环境的需要,相较于人的社会性,这种理论更倾向于强调人的原始性。

多元动机模型理论认为,被排斥者的即时反应是相似的,随后才出现不同的行为,而对排斥事件的解释影响着个体究竟会出现何种行为反应。多元动机理论将个体经历观察排斥以后的与别人亲近的行为解释为对于自身基本需求和情绪损失的补偿。其次,多元动机理论认为,经历观察排斥的个体会对受排斥者做出补偿行为和对排斥实施者做出攻击行为,虽然两种行为看上去比较矛盾,但是在观察者看来,这两种行为都是出于对公平合理的诉求,即对受到不公正待遇的受排斥者提供一定的帮助和对排斥的实施者表达不满。从多元动机模型理论的解释中可以看出,这种理论对人性的看法更加乐观:面对他人的排斥情境时,人们化身成了公平正义的捍卫者。

道德归因理论认为,经历观察排斥的个体的反应,取决于个体对排斥实施者行为的归因。在掷球游戏中,可能会出现两种情况:第一种情况,观察者察觉到排斥实施者在受排斥者做的不好,例如掷球慢时施加排斥,那么观察者会认为排斥实施者的行为是公平合理的,即将排斥实施者的行为归因为正当的惩罚,在这种情况下,观察者将不会对受排斥者给予支持;第二种情况,观察者察觉到排斥实施者对受排斥者的惩罚是有失公允的,此时观察者将排斥实施者的行为归因于恶意的动机,于是观察者选择站在受排斥者一边,攻击排斥实施者。道德归因理论的描述和鲁迅先生笔下的社会图景大相径庭,这种理论认为人们经历观察排斥的反应背后的原因是基于道德判断的归因行为。事实上,笔者认为道德归因理论的局限性恰恰来源于此——在不同的社会文化和道德规范的背景下,道德判断都是倾向于维护公平公正的吗?显然事实并非如此。

社会认同理论强调群体心理和行为:在日常生活中,个体会将自己自发地归属于某个群体,并且在认知、情感和行为方面对自己所属的群体产生认同,这个群体被称为内群体。研究发现,当内群体的地位和权利受到外群体的威胁时,如感知到内群体成员受到外群体成员的不公平对待后,内群体成员会更多地将外群体的这种排斥归因于偏见,从而激发了内群体成员的群体认同感,进而更容易对造成伤害的外群体成员产生报复性的攻击行为。“内群体”和“外群体”的概念有些类似于中国人所说的“自己人”和“外人”的概念。为“自己人”的利益而打抱不平,社会认同理论从群体心理的角度将个体经历观察排斥的反应解释成为了一种群体行为。

共情理论则从认知、情感和行为三个层次解释了个体经历观察排斥的反应过程。该理论认为个体面对排斥情境时,首先起作用的是认知-情感系统,即通过对排斥情境的感知,产生与受排斥者相同的情感反应以及基本需求降低和情感损失。随后,情感-行为系统也被激活,对排斥情境进行评估并引起后续的行为反应,例如,当排斥实施者的行为是出于恶意动机时,就会对受排斥者做出补偿行为或对排斥实施者做出攻击行为。

看上去所有的实验证据都指向“人类的悲欢可以相通”的结论,那么实验结论和鲁迅先生的看法哪一个更加接近真相呢?实验结果是不会欺骗众人的,鲁迅先生更没有欺骗众人。笔者认为真相应该是:象牙塔中模拟出来的情境,远远不如鲁迅先生所处的时代来的黑暗和残酷。人们在掷球游戏中,的确做到了对于他人的痛苦感同身受,然而,当人们经历着衣不蔽体,食不果腹的苦难生活时,是否还有暇顾及别人的疾苦呢?日常生活情境和极端环境中表达出的人性往往是截然不同的。但无论如何我们都要坚信,任何个体在这世上都不是孤身一人,正是因为有些人即使自己身处黑暗也不忘关心他人疾苦,才让我们今天有探讨和研究这个课题的机会。

引用文献

[1]杨晓莉,邹妍.我们真的能感同身受吗?——替代性排斥对个体的影响及理论解释[J].心理科学进展,2020,28(09):1575-1585.

[2]程苏,刘璐,郑涌.社会排斥的研究范式与理论模型[J].心理科学进展,2011,19(06):905-915.

图片来源

[1] http://www.pinlue.com/article/2018/05/1217/156344587130.html

[2] https://www.zhihu.com/question/61979634/answer/245833516

[3] https://zhuanlan.zhihu.com/p/162708441#showWechatShareTip