电视里,男主对女主大喊:“所以,爱会消失的对吗!?”让我不禁对“消失”这个词语陷入了沉思。当我付款的时候,钱消失了;吃饭的时候,食物消失了;下雨的时候,雨水落在地上消失了…诶,等等,雨水真的会消失吗?

雨,是大自然中最为常见的天气现象。从人生第一次看到小水滴神奇般地从空中落下,到中学时学习雨的化学组成和形成条件,我们似乎对这个熟悉的朋友十分了解。水滴落在地上,有的被太阳的能量重新带回空中,有的或许还能增加一段从陆地到海洋的旅程,最后总归会变回水分子,作为下次降水的储备力量。但是,难道只有自然的力量才能让这些小水滴重新回到我们的视野内吗?答案当然是否定的。随着人类文明的兴起,人类的已经能够让雨水在落地消失之前,就为自己所用了。

当雨水被认为是可以满足生产和生活需求的必需品时,雨水便成为了资源。[1]因此,雨水利用具有重要意义。特别是在中国,缺水越来越成为制约我国社会经济发展的制约因素,尤其是在干旱和半干旱地区。中国位于亚洲的东部和太平洋的西海岸,具有独特的地理位置和复杂多样的气候特点。其中,东部地区受到太平洋季风的影响,因此该地区的降水在一年中分布极为不均,雨水受季节影响很大,夏季多,冬季少。然而,中国西部地区的气候主要是大陆性气候、高原气候与干旱或半干旱气候,降水和水资源较少。 2017 年,全国水资源 28761.2 百万立方米,居世界第四位。但是,中国人均只有 2074.5 立方米[3],占世界人均水资源的四分之一。因此,人均占有率低和时空分布不均,造成了中国是世界上水资源最匮乏的国家之一的事实。另外,随着人口的增长以及城市化和工业化的迅速发展,对水资源的需求迅速增加。在中国,官方认为的水资源仅由地表水和地下水组成,而把直接的降水排除在外,这是不合理的,因为降雨是地表水的来源以及地下水的主要供给。因此,徐谦庆院士建议:“应该把降水作为人类可以使用的第一水源。”

图 1 骨耜

其实,对于雨水利用的历史源远流长。在中国古代,雨水作为一种与人们生活息息相关的自然资源,已被明智的祖先利用。在余姚河姆渡遗址出土的 160 多件骨耜(图 1)可以证明,在 7000 多年前,我们的祖先就已经翻起土壤挖沟,让雨水流到农田中;在 4000 年前的周代,耕作技术已在农业中用于增加降雨的渗透和提高农作物的产量[5];早在春秋时期,黄土高原就已采用了分洪和灌溉技术[7];北宋时期在江西赣州建起了一种重要的水利工程——福寿沟设施,成功避免了传统雨水利用的弊端[8];此外,在 600 年前,中国还有水窑,可以收获降雨以供家庭和农业利用[9]。

在古代世界,丰富的灿烂文明从水资源利用开始兴盛。传统的水资源利用方法有以下几种:(1)沿等高线在山坡上筑堤坝,截取径流,可以灌溉农田,积聚沙土,逐渐形成窄而陡的梯田。(2)建设一些可以拦截山坡排水沟径流的设施, 积聚沙子和泥沙,形成一些小田地。(3)建立引水渠,引洪入田进行灌溉。(4) 修建小水坝,以收获季节性洪水并灌溉农田或提供人畜资源[10]。简而言之,由于第二次世界大战和政治动荡,雨水利用技术在 1950 年代之前发展缓慢。另外,随着现代技术的发展,地下水被大量开采,水力工程设施也被大量建设,导致传统的雨水利用技术几乎被取代并被遗忘。

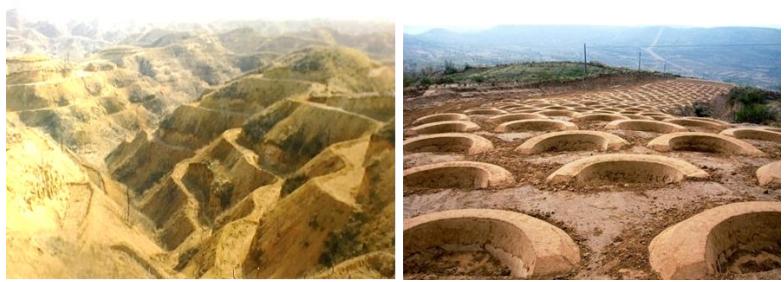

在 1950-1960 年之后,随着第二次世界大战的结束以及经济复苏,世界范围内的干旱和人口增长,人们再次关注古老的雨水利用技术,并将大量的财政和人力资源投入到大型的规模理论研究和技术发展[10]。自 1950 年以来,水窑已在中国用于灌溉玉米和蔬菜,与仅使用水窑作为生活用水相比,这是一个突破。到1960 年,黄土高原采用了鱼鳞坑和水平沟技术(图 2)。十年后,在吕梁山区,人们通过建造梯田来收集雨水来发展雨养农业[11]。通过以上基础研究和实验,可以证明雨水利用将进入系统研究阶段。

图 2 水平沟(左);鱼鳞沟(右)

在中国的干旱和半干旱地区,在政府的正确指导和补贴下,雨水收集和利用技术进入了一个新阶段。例如,甘肃省是 1988 年在中部干旱和缺水地区开始研究雨水利用并将结果推广的先驱,并在 1995 年启动了“ 121 雨水收集工程”,规定农场附近至少要建设 1 个集水区(80-150 m2),2 个地下水箱(15-20 m3)和 1 个集水区,并于 1997 年发布了《甘肃省雨水收集和利用技术标准》。该项目的实施是指雨水利用技术在人畜供水中的综合应用和普及,发展庭院经济灌溉,拓宽了水利建设领域,为甘肃其他地区的可持续开发利用雨水资源提供了宝贵经验。此后,宁夏,山西,内蒙古,山西,河北,河南,四川,贵州,广西等省份也开 始采取行动,并获得了良好的财政效益,生态效益和社会效益,证明了雨水利用 的巨大潜力。

当然,针对中国不同地区的地理特点,实现雨水利用的方式各有不同。在中 国西北的黄土高原丘陵沟壑区,主要包括山西省西部,陕西省北部,宁夏自治区 南部和甘肃中部,属于大陆性季风气候,降雨量较低。此外,其年降雨量主要集 中在 6 月至 9 月,集中性暴雨多,再加上蒸发强烈,植被覆盖率低,因此,干旱且贫瘠的土壤和水土流失是生态环境、农业生产和区域经济发展的主要限制因素。针对这一特点,该地区的雨水收集利用有五种类型,分别是小流域雨水收集综合利用模式、边坡雨水收集利用模式、道路补给农田雨水利用模型、屋顶和庭院收集雨水利用经济模型、以及雨水原位高效利用模式。

中国西南地区季节性缺水地区具有典型的喀斯特地貌,很难收集地表水和开采地下水,加之降水在时间上的分布差异,中国西南地区会随季节的变化而缺水。因此,完善地面雨水收集设施和庭院雨水收集利用方式(图 3)是该地区主要的雨水利用方法。

在中国西北干旱和干旱丘陵地区,自然生态条件恶劣,环境容量小。随着人口的猛增和土地掠夺,生态环境和土地生产环境已严重退化,表现为干旱、缺水和水土流失。该地区使用传统方法收集雨水的悠久历史可以追溯到 1000 年前, 即使是现在也仍在广泛使用,例如水窖(图 4)和水窑(两种主要的地下蓄水池) 来储存降雨以进行灌溉。

图 3 庭院式集雨方式

图 4大屯村“水窖”

中国沿海和岛屿也是一个淡水短缺的地区,比如最大的两个岛屿,台湾岛和海南岛。两个省的地貌具有相似的特征,即岛屿中间是高山,从中心到周围逐渐变平。根据地形, 河流系统的形式是放射状的,并且河流的长度短且有急流,不利于集水和利用[13]。针对这种情况,台湾的蓄水工程是在河中建造堰,在海南是建造水库。再者,海水淡化也是解决缺水和增加淡水资源的另一种方法。

除了针对各地区特色进行的雨水集蓄利用,城市在中国的存在也极具特色, 针对城市的雨水收集也非常值得探讨与研究。随着城市化的日益发展,越来越多的土地和森林被不透水的地面取代,导致地下水位下降。由于人口密度高,城市用水量巨大,在某种程度上,城市规划中关于城市供水和污水处理的做法是不合理的,导致大雨时洪水泛滥。当然,雨水利用在城市中的潜力也是巨大的。2013 年,习近平总书记提出了“海绵城市”的概念,这意味着城市需要具有与海绵相同的功能——弹性。 下雨时,城市可以吸收雨水,存储,渗入并净化雨水。 此外,在需要水的时候,可以释放储存的水资源,以利用和保护生态环境[14]。

除了因地制宜的雨水收集利用方式,还可以从不同集蓄技术方法进行归纳。当前,人们主要采用工程措施,生物措施,农业措施和化学措施来现场收集降雨, 以消除水土流失的动力,从而达到增加降雨入渗和减少田间无效蒸发的目的。常规的雨养农业栽培措施已被用于增加旱作土壤中的水分利用率,例如用于土壤水分保护的覆盖膜技术,用于耕作的“高产沟”丰产沟技术。此外,建造梯田、水平沟渠水平沟、鱼鳞坑、谷坊和於地坝等水土保持工程能够增加入渗和渗透,尽可能多地截取和节约土壤中的水分,方便农作物利用。另外,以增加农作物根部的土壤湿度为目的,微雨收集措施,微集雨措施也应用广泛。依靠农作物和植物之间的空间(保持自然或铺塑料膜)来收获降雨,是一种雨水原位叠加利用措施。除上述工程措施外,化学措施已得到广泛应用。在土壤中渗入聚合物的施肥能够使分散的矿物颗粒聚合,并提高土壤的渗透性,这有助于减少地表径流以及坡度侵蚀力,并改善水土流失状态[16]。

所以,在人类智慧的集成下,雨水并不会直接从地表消失,而是很大程度上 地被人们通过一系列因地制宜的方法和技术收集并利用了起来。爱有可能会消失, 但是雨水不会。从自然和人为的双重角度来说,都不会。

参考文献

[1]LIU C. Rainwater Utilization as Sustainable Development in China's Water Resources [M]//LIU C. China rainwater utilization research selections. Xuzhou,China; The Publishing House Of China University of Mining And Technology 1998: 1-7.

[2]LI L, ZHANG G. The Environmental Efficts of Rainwater Catchment in China [M]//LIU C. China rainwater utilization research selections. Xuzhou,China; The Publishing House Of China University of Mining And Technology 1998: 12-7.

[3]China Water Resources Bulletin in 2017 [M]//CHINA M O W R O T P S R O. 2017.

[4]XU Q. Some Viewpoints on Rainwater Utilization [M]//LIU C. China rainwater utilization research selections. Xuzhou,China; The Publishing House Of China University of Mining And Technology 1998: 8-11.

[5]WU P, FENG H. Rainwater Utilization in China [M]. Zhengzhou: THE YELLOW RIVER WATER CONSERVANCY PRESS, 2009.

[6]MU H. The History, Progress and Tendency of Rainwater Harvesting in The World [M]//LIU C. China rainwater utilization research selections. Xuzhou,China; The Publishing House Of China University of Mining And Technology 1998: 44-52.

[7]JIA R, ZHU D, ZHAO X. Technology of Collecting and Using to Rain Water in Northern Arid Region [J]. Technique of Seepage Control, 2001, 03): 37-41.

[8]WU Y. The Development and Spatial Morphology Evolution of the Ancient City of Ganzhou [D]; South China University of Technology, 2016.

[9]WANG Q. Ecological effect of micro-water harvesting with ridges and furrows for potato production in semiarid area [D]; Gansu Agricultural University, 2003.

[10]LI X. Experimental Study on Rainfall Harvesting and Microcatchment Model for Ecosystem Rehabilitation in the Transitional Zone Between Arid and Semiarid Regions [D]; Chinese Academy Science(Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute), 2000.

[11]LI X, GUO J. Research Development and Ternd Concerning Rainwater HarvestingTechniques in

the Semiarid Regions [J]. JOURNAL OF DESERT RESEARCH, 2002, 01): 88-92.

[12]WEI S. Study on the models of optimal rainwater utilization in terraced field system in loess hill- gully region [D]; Northwest A&F University, 2005.

[13]WANG X. Comparison of Exploitation and Utilization of Water Resources between Taiwan and Hainan [J]. Today's Hainan, 2017, 0(12):

[14]WU D, ZHAN S, LI Y, et al. New Trends and Practical Research on the Sponge Cities with

Chinese Characteristics [J]. China Soft Science, 2016, 01): 79-97.

[15]LI Y. RAINWATER HARVESTING AND UTILIZATION ENGINEERING TECHNOLOGY [M]. Henan: Zhengzhou: THE YELLOW RIVER WATER CONSERVANCY PRESS, 2011.

[16]XIA H, DU Y, MENG W. Simulated Experiment of Prevent ing Soil erosion with Polyacrylamide on Sloping Field [J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2000, 03): 14-7+83.