2004 年,英国汤普森等人在《科学》杂志上便提出微塑料的概念,一阵恐慌后便被人们淡忘,塑料还在肆虐使用,今天微塑料污染轮到了人类。

奥地利的一项研究称,首次确认人体内发现了多达 9 种不同种类的微塑料,大小从 0.05-0.5 毫米不等,比头发丝还小几倍。其中最常见的为聚丙烯(PP)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),这两者都是矿泉水瓶的主要材料。

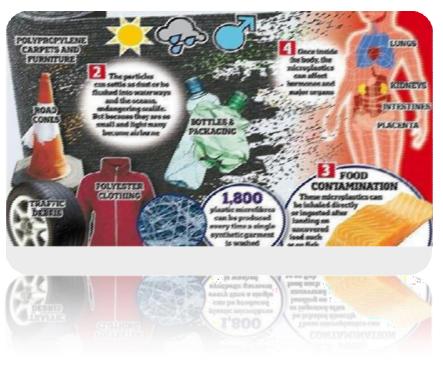

你知道微塑料是什么吗? 环境中微塑料的来自哪里?人体中的微塑料是如何来的?微塑料指的是直径小于 5 毫米的塑料碎片和颗粒,通常以碎片、纤维等形式存在,海洋中的微塑料被称是“海中的 PM2.5”,很早之前就有人注意到在海滩上存在的小塑料珠,并称之为“美人鱼的眼泪”。

疯狂的“微塑料”无处不在

生活中的塑料,如聚乙烯、聚苯乙烯等,这些化合物暴露在自然环境中被风吹日晒,虽不能被完全降解,但也是在逐渐变小,变成了比颗粒更小的微塑料。另外,我们使用的化妆品或者清洁用品中有大量的磨砂颗粒,这些颗粒的体积小, 漂浮在水面上,城市的污水处理厂无法处理它们,不能分解的情况下便自由离开污水处理厂。

还有一种源头是家用洗衣机排出的废水,由悉尼大学沿海城市生态影响研究中心发现人口稠密地区的海岸上发现了微塑料,根据调查发现每洗一件衣服会掉1900 多根纤维,这个问题之后可能会加剧。污水大量排放是其微塑料污染源头之一,伊利诺伊大学研究发现,岩溶地貌区的微塑料主要来源于化粪池污水。地表径流、大气沉降等也是微塑料迁移的重要途径。

据估计,在全球海洋中总共漂浮着至少 35540 吨的微塑料颗粒。微塑料已进入海洋食物链,可在海洋生物体内富集并随食物链传递,威胁到海洋生态系统的健康与稳定。微塑料容易吸附有机污染物和重金属等,随之带来的复合污染可能对海洋生物造成更为复杂的影响。此外,微塑料还容易附着微生物,在洋流的作用下,微生物可随着微塑料进行长距离的迁移,造成外来物种入侵以及病原体的传播。摄入体内的微塑料对部分海洋生物造成毒性效应,影响生物的生长、繁殖以及存活等。

由于全球塑料产业的快速发展,1950-2015 年期间共生产了 83 亿吨塑料,并随之产生了 63 亿吨的塑料垃圾,其中仅 9%被回收,12%被焚烧,由于垃圾管理水平滞后,任意丢弃塑料垃圾的行为随处可见,有 79%的塑料垃圾堆积到垃圾填埋场或散落到自然环境中,污染着土地、河流、海滩和海洋。

植物生态学家马提亚斯·西里希(Matthias Rillig)已经表明,微塑料如何通过改变环境来影响生物。他在最近发表的合著论文中写道,含有聚酯微塑料的土壤更加蓬松,湿度更大,这似乎会影响某些微生物的活动——它们在土壤的养分循环中很重要。这一研究还处于早期阶段,但值得关注,因为全世界的农民都在将富含微纤维、经过处理的下水污泥当作肥料。李利格等人还想搞清楚,土壤中的微纤维如何影响农作物生长。

微塑料也已经出现在我们的日常生活中,近年来,海产品、食用盐、啤酒、蜂蜜等产品中均检出了微塑料,而多个国家和地区的自来水和瓶装水也有微塑料的检出。有研究指出人体平均每周摄入 5 克微塑料,相当于一张信用卡。一些研究发现,金枪鱼和龙虾等海洋生物的体内有大量微塑料,全世界 83%自来水样品中也有它们的身影。低端食物链生物如贻贝、浮游动物很容易吃掉微塑料,一直存在胃里,不能被消化掉,如果是带着有机物被吃掉,常年累积在身体里更是极为严重的,污染物在生物体内酶的作用下释放出来,加剧它的病情。食物链一个特征是“富集”效应,食物链底端的生物贻贝、浮游动物等会被处于上层动物吃掉, 而微塑料,甚至微塑料和有机污染物都进入了上层动物体内,也许在底层动物体内有害物质只有 1%,但是到上层就变成了 20%,这样会使大量的食用微塑料的生物生病或者死亡,那你想象一下在人体会达到一个什么样的程度呢?欧洲人每年仅吃贝类,平均就会摄入约 1.1 万颗塑料微粒。食物链的顶端的我们,在富集的作用下,会累积大量的微塑料在体内,这些难以消化的小颗粒对人产生难以预计的危害。

人体内的“微塑料”

微塑料对人类的威胁可能更为直接。今年 4 月发表的一项研究显示,研究人员在经过包装的海盐、啤酒、瓶装水和自来水中发现微塑料和微纤维。因此, 几乎可以肯定的是,人类一直在摄入微塑料。在灌注饮料的过程中,微塑料会渗进饮料;大气中的微纤维也会落到自来水储水池。研究人员为此感到震惊:“这表明,我们再次暴露出垃圾管理不善的问题。” 今年 3 月发表的一项研究表明,暴露在微塑料中的鱼类减少了生殖,而其后代在未直接暴露于微塑料时也是如此。这表明,微塑料可以影响物种的后代。

人类也能吸入从空中掉落的微纤维。已知空气微粒可以寄居在肺部深处,从而导致癌症在内的各种疾病。已有证据表明,与尼龙和聚酯纤维打交道的工人, 其接触有害纤维的程度远高于普通人群,他们的肺部会受到刺激,肺容量也会降低(尽管不是癌症)。有些科学家认为,将注意力放在人体内的微塑料上,可能让研究者错过更重要的问题:至少对于添加到塑料中的化学物质(如内分泌干扰素 BPA)来说,人类频繁接触的塑料饮食包装是这些物质的一大来源。换句话说,来自包装的微塑料同样值得警惕。还有研究人员指出,与很多污染物一样,微塑料的危害很有可能取决于阈值。超过某个数值,它们才能真正影响生物。

微塑料对环境的污染和人体的危害绝不是危言耸听。国际组织和各国在塑料垃圾减量化、塑料回收再利用、引导绿色消费、清理海洋行动等多方面采取了相关措施,对全球海洋垃圾治理发挥了积极作用。2019 年在 G20 大阪峰会上,各国就“蓝色海洋愿景”达成共识,提出“2050 年实现塑料垃圾向海洋零排放” 的目标。然而无论如何,专家们表示,能够产生危害的微塑料污染物无处不在, 仅凭这一点就足以开展环保行动了。

参考文献

[1]包讯.可怕的微塑料[J].绿色包装,2020(01):90-91.

[2]郭晓萌.微塑料漂流记[J].中文信息,2020,(2):215-216.

[3]鞠茂伟,党超,张微微, 等.海洋微塑料无处不在[J].世界环境,2020,(2):24-27.

[4]王嘉璐.土壤微塑料的污染与处理[J].新农业,2020(13):84-85.

[5]Panno Samuel V,Kelly Walton R,Scott John,Zheng Wei,McNeish Rachel E,Holm Nancy,Hoellein Timothy J,Baranski Elizabeth L. Microplastic Contamination in Karst Groundwater Systems.[J]. Ground water,2019,57(2).

[6]王晓卉.微塑料污染的危害及防治[J].微量元素与健康研究,2020,37(02):74-75.