【简介】

中国探月工程从2004年正式启动,嫦娥一号于2007年发射,成功实现了中国首次绕月探测,嫦娥二号对月球地形地貌进行了详细探测,为月球软着陆提供了依据,嫦娥三号实现了月球软着陆并释放了玉兔号月球车,嫦娥四号成功着陆月球背面,创造了人类首次造访月球背面的记录,嫦娥五号完成了中国首次地外天体采样返回,嫦娥六号实现了人类首次月球背面样品采样返回,中国人按照自己的规划,一步一步实现了九天揽月的梦想。中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)在探月工程中承担了有效载荷总体、部分有效载荷研制、国际载荷合作等任务,有效载荷是实现月球科学探测目标的关键设备,取得了一系列有影响力的科学成果,为实现探月工程“绕”、“落”、“回”三步走战略目标作出了突出贡献。本次学术沙龙活动对探月工程科学探测任务进行回顾,介绍各次任务的科学目标和探测成果,重点介绍嫦娥六号有效载荷及取得的最新成果。

【主持人致辞】

【领导致辞】

【主旨报告】

周昌义:嫦娥六号有效载荷探测技术

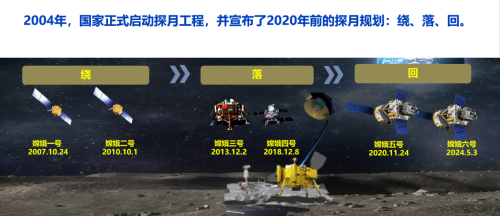

报告首先系统梳理了我国探月工程的发展历程。从2004年工程启动至今,我国已顺利完成"绕、落、回"三步走战略目标。嫦娥一号卫星实现了我国首次月球环绕探测以及嫦娥二号卫星月球环绕探测(即“绕”);嫦娥三号、嫦娥四号探测器分别实现了月球正面和背面的软着陆(即“落”);嫦娥五号、嫦娥六号探测器则成功完成月球采样返回任务(即“回”),其中嫦娥六号探测器更是开创性地实现了月球背面的采样返回。

(一)前言

1957年,前苏联发射了第一颗人造卫星斯普尼特克1号。1957年,赵九章上书中科院和国务院,请求把研制人造地球卫星提上日程,1958年经毛主席同意,成立了“581工作组”。1964年12月27日,赵九章先生给周总理写信建议,启动研制人造地球卫星,1965年正式启动研制,1970年4月24日在酒泉成功发射。拉开了中国航天的序幕。

现在我国有气象卫星、资源卫星、遥感卫星、海洋卫星、北斗导航、通信卫星、军事卫星和空间站等各类航天器,卫星与普通百姓的生活息息相关,我国卫星发射频繁,赵九章先生提出研制人造卫星很有先见之明。

为什么要探月?

月球有丰富的清洁能源,氦3、太阳能;月球高低温交变,超高真空环境,是理想的科研基地,理想的天文观测站,月球背面不受地球电磁辐射干扰,可进行宇宙电磁辐射探测;月球是迈向更远深空及太阳系资源开采的中转站;月球将成为太空旅游基地。

月球探测也是综合国力的体现,是航天技术发展水平的象征,展示了国家的综合国力;促进航天技术进步和创新,带动相关领域的发展;带动基础科学和高新技术发展,促进经济发展。

(二)绕月:嫦娥一号、嫦娥二号卫星

嫦娥一号卫星2007年10月24日成功发射,在轨运行494天,2009年3月1日受控撞月。嫦娥一号卫星获取了120米分辨率全月图,为着陆区选址提供了关键基础数据;获取了全79%面积的多光谱图像;获取了全月球数字高程模型图;首次反演出全球月壤平均厚度为5-10米,并据此估算全月球氦-3总资源量超过100万吨;首次绘制铀、钍、钾等14种元素的全月分布图,发现克里普岩(KREEP)富集区,完成中国首张自主月球元素资源图;首次记录了月球轨道的太阳风离子通量和宇宙射线强度数据,并发现地球磁尾会扰动月球等离子体环境。这些发现深化了人类对太阳风-月球相互作用的理解,为未来月球基地的辐射防护设计提供了重要数据支撑。

嫦娥二号卫星2010年1月1日发射,新闻联播画中画转播发射盛况。嫦娥二号卫星拍到阿波罗17号的登月区和阿波罗11号的登月区;获取了7米分辨率的全月图;也获得了优于1.5米分辨率的虹湾区域影像,为将来嫦娥三号着陆提供了数据;获取了优于30米全月球数字高程模型数据图;到达日地拉格朗日L2点;成功飞跃了图塔蒂斯小行星,是目前我国飞行最远的卫星。

(三)落月:嫦娥三号、嫦娥四号探测器

嫦娥三号探测器于2013年12月2日1时30分在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射升空。国际天文联合会命名着陆区为"广寒宫",附近撞击坑为"紫薇、天市、太微"。

嫦娥三号探测器科学目标是:月表形貌与地质构造调查;着陆区与巡视区的矿物组成与化学成分就位分析;地月空间环境探测与月基天文观测。

探测器分着陆器和巡视器(玉兔一号),载荷完成巡天、观地、测月。巡天:月基光学望远镜(白天可观测);观地:极紫外相机观测地球等离子体;测月:地形地貌相机、降落相机、全景相机、粒子激发X射线谱仪、测月雷达。

嫦娥三号探测器取得的成果有:完成了着陆区月形貌和地质构造进行了详细调查,首次获取着陆区330米深度地质剖面图,揭示月壳浅层演化特征;首次月面近紫外光学巡天观测,发现“由物质交流形成的半相接双星”等系列成果;首次实施月基对地球等离子体层极紫外成像观测,确认了地球等离子体层的尺度与地磁活动强度反相关规律。

嫦娥四号探测器的发射时间在2018年12月8日,它的发射标志着人类历史上首次实现了航天器在月球背面软着陆和巡视勘察。

嫦娥四号探测器的科学目标是:月基低频射电天文观测与研究;月球背面巡视区形貌和矿物组份及浅层结构探测与研究;月球背面中子辐射剂量、中性原子等月球环境探测研究。

嫦娥四号探测器的着陆器和巡视器搭载四国科学载荷,包括德国的中子辐射仪、荷兰的低频频谱仪、瑞典的中性原子仪、沙特的光学成像探测仪;着陆器有降落相机、地形地貌相机;巡视器有全景相机、成像光谱仪、测月雷达。要完成观景、听声(低频射电)、探物(雷达光谱仪)。

嫦娥四号探测器代表性科学成果有:科学载荷在轨累计获得探测数据有力支撑了核心科学团队在《国家科学评论》《Nature》《Science》等国内外顶级期刊发表论文140余篇,获得了大量原创性成果,产生了重大学术影响;首次原位探测了月球深部物质、测量了高能粒子辐射剂量率、发现了碳质球粒陨石残留物,观测到月面微磁层,促进了对月球早期演化历史、月表辐射风险、月球水赋存状态等的新认知。

(四)嫦娥五号、嫦娥六号探测器

完成落月后第三步采样返回:嫦娥五号、六号探测器。

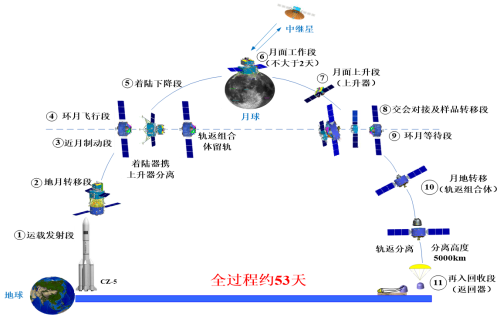

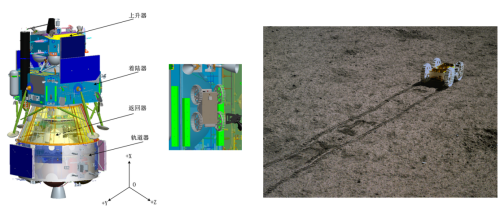

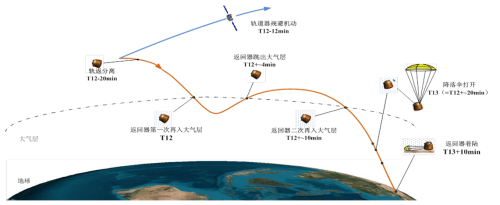

嫦娥五号探测器于2020年11月24日发射,2020年12月17日返回,历时23天,是我国最复杂航天器之一。嫦娥五号探测器由上升器、着陆器、轨道器、返回器四器组成,整个飞行过程包括11个阶段。

嫦娥五号探测器的科学目标是:

1.采样区现场就位探测,为有选择地进行月壤取样提供依据,建立现场探测数据与实验室分析数据的联系。具体目标包括:采样区月表形貌和地质构造调查;采样区月球浅层内部结构探测;采样区月表物质成分和资源勘察。

2.月球样品的分析研究:对月球样品进行系统、长期的实验室研究,分析月壤的结构、物理特性、物质组成,深化月球成因和演化历史的研究。

3.嫦娥五号探测器的有效载荷负责完成其中的采样区现场就位探测,同时需实现月面国旗展示,并通过获取样品采集区域月面图像、月壤结构等信息为月面采样工作提供支持。

嫦娥五号探测器的有效载荷有:月球矿物光谱仪、月壤结构探测仪、降落相机、全景相机转台、全景相机、载荷数据处理器。

嫦娥五号探测器的代表性科学成果有:

1.发现新的月海玄武岩,填补了美国和前苏联月球采样任务的“空白”;

2.年龄、源区性质和水含量三个科学问题的研究发现,20亿年前月球还“活着”,比此前预计的28至30亿年推迟了整整8至10亿年,月球“死亡”前的历史,有了更加清晰的认识;

3.首次在月球上发现新矿物,“嫦娥石”。

嫦娥六号探测器作为嫦娥五号任务的备份,其主要部件(包括着陆器、轨道器和有效载荷)早在2017年便已完成生产。 鉴于嫦娥五号任务的高度复杂性,为确保万无一失,工程团队提前完成了这套备份系统。 嫦娥五号任务取得圆满成功之后,科研团队决定赋予嫦娥六号更具挑战性的目标,即前往月球背面执行探测任务。

嫦娥六号于2024年5月3日发射,6月25日返回,整个任务历时53天。探测器由上升器、着陆器、轨道器、返回器四器组成,整个飞行过程包括11个阶段。

嫦娥六号探测器的有效载荷与嫦娥五号探测器完全相同,其创新点在于将月面展示国旗改为玄武岩纤维材质。该材料源自河北蔚县玄武岩,经粉碎、熔融、拉丝等工艺制成国旗,旨在验证月球原位资源利用技术。团队攻克了材料硬度、卷曲平整度、月背光照阴影规避等技术难题,并通过大量地面实验确保国旗在极端环境下完美展开。这一突破由多家科研单位联合攻关实现,最终月面玄武岩国旗平整展开。

嫦娥六号探测器的特点难点有:

1.设备贮存时间长,生产完成后,贮存时间超过了7年,如何保证设备不出故障;

2.嫦娥六号着陆器降落在月球背面艾特肯盆地,太阳方位角与嫦娥五号相比发生了180°变化,对国旗成像和月球矿物光谱分析仪工作造成不利影响;

3.嫦娥六号着陆器依靠中继星与地面通信,存在测控不可见弧段,有效载荷工作时间缩短,要求在测控弧段外自主工作,要求设备高度可靠;

4.地面需对月壤结构探测仪的科学数据进行快速处理,快速反演结果,在钻取前提供钻取区域内层结构;

5.月球矿物光谱分析仪月面工作时需根据表取点位置,快速生成数据注入,提高了任务难度。

6.月球矿物光谱仪开盖工作后,整机温度可能上升较快,光学底板温度超过70℃。应对措施有:①优化在轨工作程序,开盖后尽快完成探测任务。②在测控弧段外采用自主工作模式,尽快执行光谱仪探测任务。③温度超过70℃后光谱仪关机降温,然后继续完成探测任务。采取措施后,该项风险可控。

针对上述问题,采取了以下措施:

1.对全景相机、降落相机、光谱仪、转台、月壤结构探测仪进行了重新定标,结果表明产品经长期贮存后性能未发生明显变化;

2.从八个方面对产品进行寿命评估,对超期的火工品、轴承进行了更换,完成了寿命评估评审;

3.对鉴定件进行了开箱检查,未发现材料氧化、老化、脱落等情况;

4.完成了鉴定件的温度台阶试验;

5.通过验收级的环境试验;

6.通过了整器环境试验;

7.通过了分系统、整器AIT的各项测试。

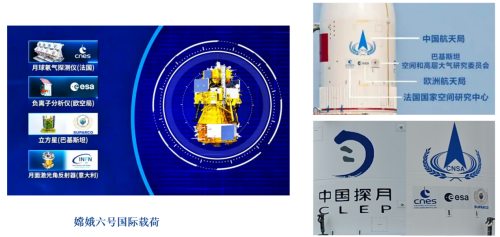

嫦娥六号搭载的国际载荷,包括:月球氡气探测仪(法国)、负离子仪(欧空局)、立方星(巴基斯坦)、月面激光角反射器(意大利)。

所有的有效载荷在轨表现完美,零事故、零故障按时完成任务,玄武岩国旗月面展示效果完美。全景相机获取了采样区全图。采样1935.3克(目标2000克)。

【邀请报告】

【讨论与交流】

问题一:月球采样样品在哪里可以参观?

答:空间中心有嫦娥五号样品,国家博物馆有展览,国家天文台可联系参观。

问题二:探月工程已系统解决月球探测问题。力学所可参与微重力等空间应用研究,未来月球基地建设中,空间中心与力学所如何协作?

答:空间中心主要方向为空间科学。月球建设需原位利用月壤,如制砖、发电。我们将玄武岩制成纤维并织布,但后续应用未突破。原位建造属工程单位,如五院、八院范畴,科学院更宜开展科学探测。

问题三:载人登月相比空间站任务有何难点?

答:出舱服需抵抗月尘、微流星体,重量需大幅减轻,月面重力下20公斤负荷仍艰巨。能源系统需支持8小时以上月面活动,电池需轻量化、高续航。登月舱体积受限,航天员需在狭窄空间完成出舱准备,确保着陆安全。

问题四:中国探月成果的国际地位如何?

答:突破性成果有嫦娥四号的月球背面探测、嫦娥六号的月背采样为全球首次。嫦娥五号样品已向美、法等国科研机构开放申请;多篇研究成果发表于顶级期刊。

问题五:嫦娥五号、六号采样时因遇岩石未达预定深度,能否用微波探测提前识别采样点下方岩层分布(如1-2米深),以便调整点位?

答:当前着陆器的钻杆固定无法移动,落点即钻点。未来载人登月配备月球车即可灵活采样。

问题六:火星车太阳能帆板被沙尘覆盖导致无法唤醒?未来载人登月、登火时,能否派人或机器人去除尘或修复?电源电路一组短路会连累另一组,能否在光照时尝试烧断短路点,或做好电源隔离设计?

答:中国火星车因沙尘导致无法唤醒。目前已有团队在研究未来的自动除尘装置,问题会解决。改进方向包括研发除尘技术和防尘材料。电路设计已改进:嫦娥四号通过优化避免了类似嫦娥三号因月尘磨损导线短路的问题,运行良好。

问题七:月球正面背面月壤样品有何异同?

答:嫦娥六号月球背面样品为人类首次获取,但本人主要任务是有效载荷工程实施,未开展月球样品研究。

问题八:人类对月球的了解程度如何?能否支持载人登月?中国月球探测技术及成果在国际处于何种地位?月壤研究成果如何?为何仅三国获样本?

答:人类对月球认知仍十分有限,嫦娥一、二号卫星仅通过遥感,嫦娥三、四号探测器有限着陆探测,雷达分辨率不足。嫦娥五、六号探测器采样返回才获取月球样品信息。中国在月背探测等部分领域具独特性,但未直接评价国际地位。月壤研究期待有重大突破。样本已新增批准美国等机构申请,将会与更多国家的科学家分享月球样品。

问题九:我们研究太空金属3D打印,发现材料在太空微重力下的溶解行为与地面差异大。科学院能否在此前沿方向深入探索?另外,月球上能否原位回收铝等材料再制造?以及是否可利用碳纤维3D打印结合其他粘合剂在月球应用?

答:科学院可以开展相关前沿研究。月球原位建造,如月壤制砖需求迫切,3D打印前景广阔。关于金属打印特性、资源回收再利用以及碳纤维应用等想法都很好,有潜力成为未来月壤原位利用的课题。

【总结与建议】

在充分肯定嫦娥工程巨大成就的基础上,需集中力量攻克当前技术瓶颈,例如:采样灵活性、月尘、发电、科学观测、载人登月安全与能力等;深化月球科学研究,前瞻布局月球资源利用和基地建设相关技术,特别是原位建造和3D打印;加强科学院内部跨所协作以及与工程部门的联动,持续推进技术创新,并为载人登月及更深远目标做好充分准备。

问题一:月球采样样品在哪里可以参观?

答:空间中心有嫦娥五号样品,国家博物馆有展览,国家天文台可联系参观。

问题二:探月工程已系统解决月球探测问题。力学所可参与微重力等空间应用研究,未来月球基地建设中,空间中心与力学所如何协作?

答:空间中心主要方向为空间科学。月球建设需原位利用月壤,如制砖、发电。我们将玄武岩制成纤维并织布,但后续应用未突破。原位建造属工程单位,如五院、八院范畴,科学院更宜开展科学探测。

问题三:载人登月相比空间站任务有何难点?

答:出舱服需抵抗月尘、微流星体,重量需大幅减轻,月面重力下20公斤负荷仍艰巨。能源系统需支持8小时以上月面活动,电池需轻量化、高续航。登月舱体积受限,航天员需在狭窄空间完成出舱准备,确保着陆安全。

问题四:中国探月成果的国际地位如何?

答:突破性成果有嫦娥四号的月球背面探测、嫦娥六号的月背采样为全球首次。嫦娥五号样品已向美、法等国科研机构开放申请;多篇研究成果发表于顶级期刊。

问题五:嫦娥五号、六号采样时因遇岩石未达预定深度,能否用微波探测提前识别采样点下方岩层分布(如1-2米深),以便调整点位?

答:当前着陆器的钻杆固定无法移动,落点即钻点。未来载人登月配备月球车即可灵活采样。

问题六:火星车太阳能帆板被沙尘覆盖导致无法唤醒?未来载人登月、登火时,能否派人或机器人去除尘或修复?电源电路一组短路会连累另一组,能否在光照时尝试烧断短路点,或做好电源隔离设计?

答:中国火星车因沙尘导致无法唤醒。目前已有团队在研究未来的自动除尘装置,问题会解决。改进方向包括研发除尘技术和防尘材料。电路设计已改进:嫦娥四号通过优化避免了类似嫦娥三号因月尘磨损导线短路的问题,运行良好。

问题七:月球正面背面月壤样品有何异同?

答:嫦娥六号月球背面样品为人类首次获取,但本人主要任务是有效载荷工程实施,未开展月球样品研究。

问题八:人类对月球的了解程度如何?能否支持载人登月?中国月球探测技术及成果在国际处于何种地位?月壤研究成果如何?为何仅三国获样本?

答:人类对月球认知仍十分有限,嫦娥一、二号卫星仅通过遥感,嫦娥三、四号探测器有限着陆探测,雷达分辨率不足。嫦娥五、六号探测器采样返回才获取月球样品信息。中国在月背探测等部分领域具独特性,但未直接评价国际地位。月壤研究期待有重大突破。样本已新增批准美国等机构申请,将会与更多国家的科学家分享月球样品。

问题九:我们研究太空金属3D打印,发现材料在太空微重力下的溶解行为与地面差异大。科学院能否在此前沿方向深入探索?另外,月球上能否原位回收铝等材料再制造?以及是否可利用碳纤维3D打印结合其他粘合剂在月球应用?

答:科学院可以开展相关前沿研究。月球原位建造,如月壤制砖需求迫切,3D打印前景广阔。关于金属打印特性、资源回收再利用以及碳纤维应用等想法都很好,有潜力成为未来月壤原位利用的课题。