【简介】

2023年诺贝尔物理奖授予阿秒(attosecond)科学,引起了公众对“阿秒”这个词的关注。阿秒光脉冲技术使得直接探测原子中的电子动力学成为可能。阿秒科学是目前超快(ultrafast)科学最前沿的科研领域之一。阿秒科学已发展为多技术融合、多学科交叉的前沿领域,不断驱动重大原始创新。在凝聚态物理研究中,利用阿秒光脉冲对电子集体行为和关联过程进行探测,有望破解高温超导、拓扑材料、磁性材料等强关联材料背后深层次的量子原理,并为这些特殊材料的合成与应用指明方向;在生物医药领域,生物分子中的电荷迁移是生化反应及生理功能运作的关键,阿秒光脉冲将在生物分子功能、辐射损伤、药物作用机理等方面提供重要研究手段;在能源安全领域,通过阿秒光脉冲研究光生载流子等超快动力学机制,将实现对材料光电转换效率的深入理解和控制,推动清洁能源的快速发展;在高速信息技术领域,阿秒光脉冲是深入理解半导体中电子跃迁和载流子超快动力学过程不可或缺的科学工具,将打通探索超快光开关深层物理机制的必经之路。同时,阿秒光源对驱动激光极限性能的需求促进了高能量、高功率超快激光技术和器件的飞速发展。

【主持人致辞】

吴令安:欢迎各位老领导、老朋友来到我们物理所参加2024年的学术沙龙,今天的报告题目是“阿秒科学与技术”。我们知道去年诺贝尔奖是授予阿秒技术的发明者,今天方少波副研究员为我们介绍阿秒技术的最新进展。

【领导致辞】

【主旨报告】

方少波:阿秒科学与技术

首先感谢吴令安老师对报告简介反复修改,诸位前辈老师严谨治学的态度让我非常敬仰。“阿秒科学与技术”虽然把科学放在前面,但今天重点关注技术层面的革新。技术变革离不开先进的科学仪器和大装置;物理所在北京怀柔科学城的综合极端条件实验装置拥有国际最先进的超短脉冲激光器,它作为用户平台,非常欢迎国内外的科学家申请使用。

讲到阿秒,很容易让人联想到“天下武功,唯快不破”。把光脉冲越做越短,等同于把光学快门越做越快,便于观察平时难以察觉的超快现象。如何拍清楚更快的运动现象,首先需要更快的快门。机电快门无论怎么快也很难达到光学快门的水平。在暗室中,光学快门的优势在于让机电快门一直开着,有光的时候等效于快门打开,没有光的时候等效于快门关闭,通过这样的方法取代过去的机电快门。

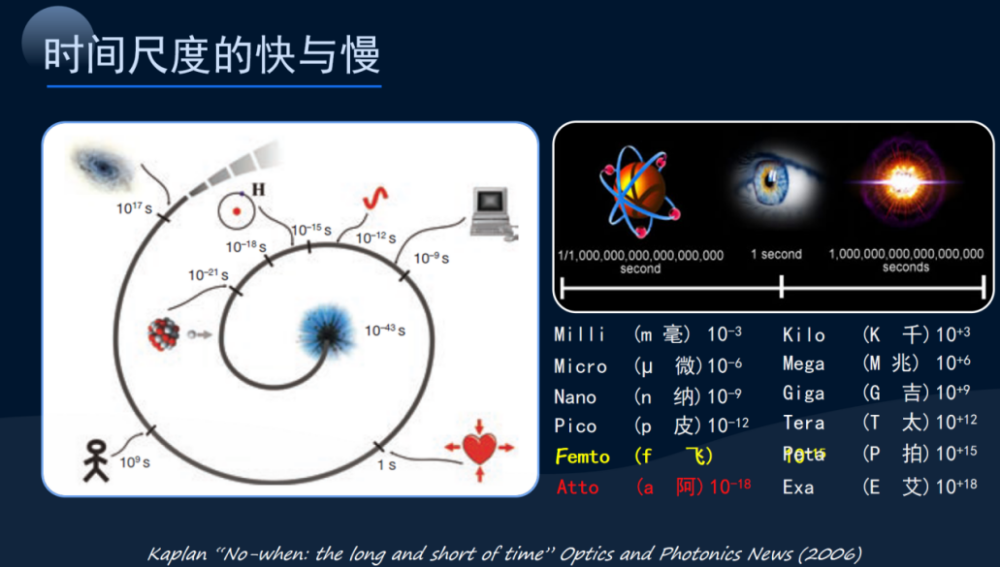

现有的光学快门已经快到4.3﹡10-17秒!这是什么概念呢?大家可以对比两个时间尺度:一个是极小的时间尺度,就是现在的阿秒光学快门;一个极大的时间尺度,就是宇宙的年龄。简单地算一下,宇宙的年龄大约是138亿年,换算成秒的话差不多就是4.3﹡1017秒。也就是说,1秒钟约等于宇宙的年龄除以十亿再除以十亿;如果把1秒钟除以十亿再除以十亿,差不多就得到了阿秒的量级。所以1阿秒除以1秒,类比于1秒除以宇宙的年龄。

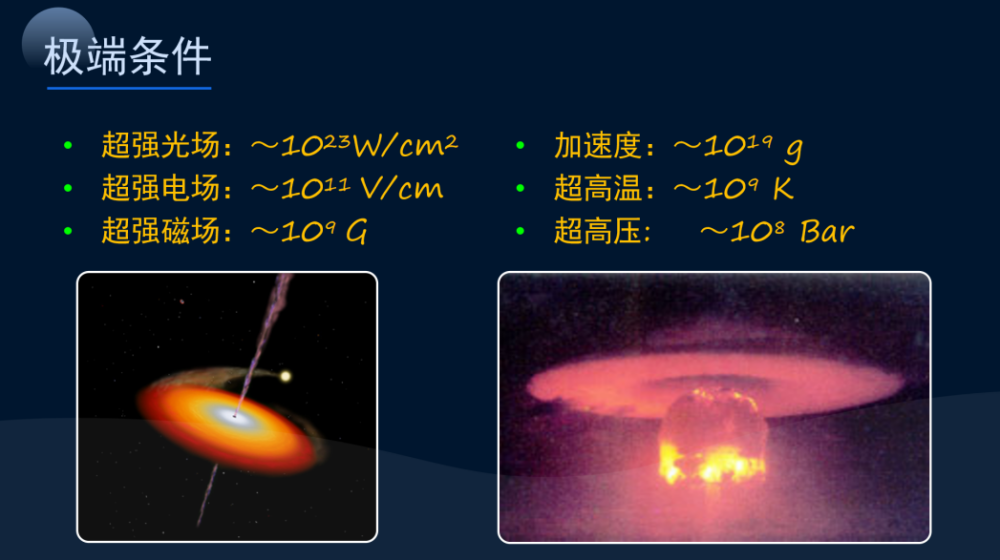

在这么快的时间尺度里发生的事情确实会和我们平时感知到的有很大的不同。比如1焦耳能量在1秒钟释放,等效的瞬时功率是1瓦。如果1焦耳能量在0.1秒释放,瞬时功率达到10瓦。如果是在1飞秒释放,得到的是1拍瓦(PW,1015 W),1拍瓦的功率相当于全世界所有发电厂装机容量的总和还要多,并且在一瞬间达到极高的峰值功率。当然,不是说我们能够持续很长时间极高的平均功率输出,但至少在一瞬间可以达到极高的功率。

除了追求快,我们还在追求瞬间产生极端的物理指标。日常生活中我们觉得非常快的东西,实际上只是在毫秒的量级;如蚊子、苍蝇飞行的轨迹甚至翅膀运动的轨迹都可以非常清楚地拍下来、定格下来。到了微秒,昆虫的翅膀甚至就像静止一样。到了纳秒,这一瞬间被定格下来,就可以看到更快的电学现象。到了皮秒,可以看到更快的事件,如分子的转动和振动;甚至还可以看到电子的运动。

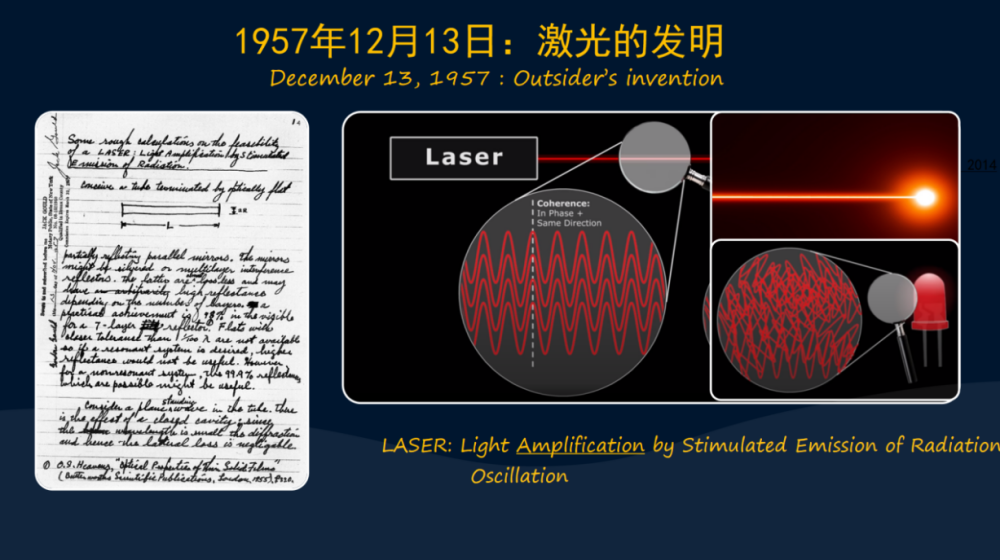

阿秒光脉冲的产生首先要感谢激光的发明和超快光学技术上的进步。在激光发明之前,大家都难以想象光可以以光柱的形式一直向前传播。Laser这个单词是Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的首字母缩写。

激光的理论基础是受激辐射理论:可以看到一个孤立的处于激发态的原子接受到光子激发以后,会放出两个光子,释放的光子和入射的光子具有相同的频率、相位和传播方向,这是爱因斯坦1916年提出来的,只是一个物理概念。等到四十多年以后才才第一次被实验验证,最初还不是光学波段的验证而是微波波段的验证,就是微波放大器MASER,和LASER只有一字之差,虽然只是波段不同,但MASER相对容易实现。1953年查尔斯•汤斯(C. H. Townes)在哥伦比亚大学做出这样的实验,当时非常激动,但并没有立刻被学术界或者同行所认可。他的两位同事拉比(I. I. Rabi)和库施(P. Kusch)就很直白地说,你这样的工作没什么意义,也行不通,是在浪费钱。汤斯九十多岁的时候接受记者采访,开玩笑说拉比和库施都是诺贝尔奖得主,应该不是“笨笨的物理学家”。虽然学术界不是特别看好MASER,但当时哥伦比亚大学的校长艾森豪威尔(第三十四届美国总统),希望MASER可以在将来的战场上发挥更大的作用,因为雷达基本都是工作在微波波段,那个时候有很多军方的资金可以资助和微波放大器相关的课题。

虽然库施不看好汤斯的研究,但库施的研究生戈登•古尔德(Gordon Gould)对汤斯的研究很感兴趣,他自己利用闲暇时间,研究如何把微波波段放大技术,转移到光波波段。简单来说是把MASER设计转化到LASER。汤斯和同事肖洛(Schawlow)认为延用MASER的设计思路没有问题,因为他们已经把微波放大做出来了,后续只需要先做红外波段,然后再做光学波段,原理几乎是一样的。实际上这个方案并没有很快获得成功,原因就是光学波段和微波波段的很多性质对设计和工程上的要求有非常大的挑战。古尔德将手稿给汤斯看,并说,用maser的方案直接复制到光学波段不太可行,里面需要加入振荡,如通过两个镜子,让光在镜子之间反复振荡,反复通过增益介质后让光放大并且得到输出。但汤斯并没有特别在意这位研究生的想法。经过讨论,古尔德坚持他的想法,汤斯还是研究光学波段的maser。肖洛(Schawlow)当时还曾评价库什做出来的不叫光的放大,叫做光的振荡,所以应该叫做LOSER。

古尔德后来一直在美国军方实验室从事激光器的研究。由于美国当时的麦肯锡主义,古尔德曾经参加过美国共产党的活动,因此军方不让他在实验室从事一线工作,他每次都是在外面指挥里面的助手,交流非常有障碍。

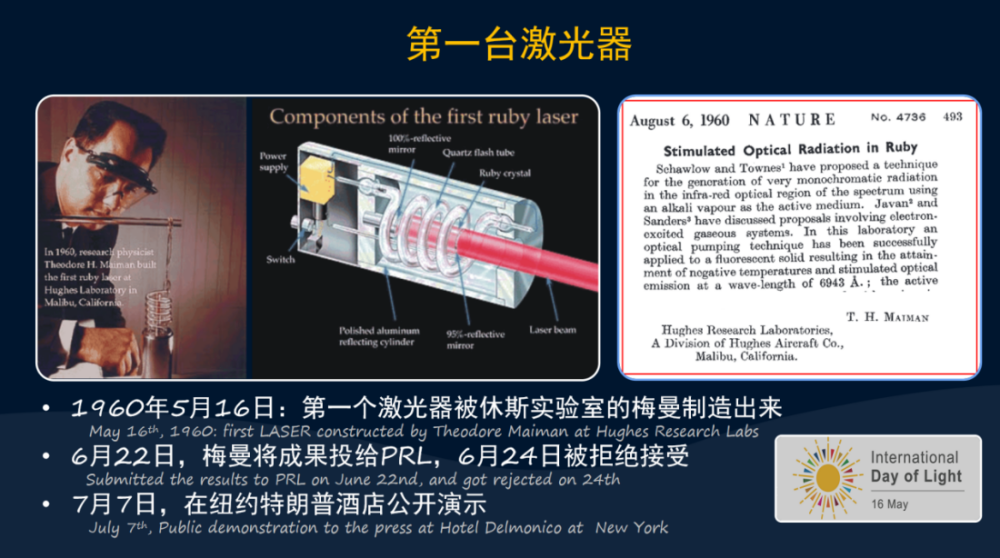

第一台激光器既不是在高校也不是在研究所做出来的,而是在美国休斯公司。做出激光器的人叫梅曼(T. H. Maiman),1960年5月16日做出了第一台红宝石激光器,后来为了纪念激光器的产生这一天被联合国定义为国际激光日。那个红宝石激光器是694纳米的波段,和梅曼一起做实验的助手色弱,但那天激光器发出的光特别耀眼,以至于让梅曼的助手在回忆录里提到,人生第一次感受到红是一种什么感觉。

梅曼很快把自己的成果投给Physical Review Letters (PRL),但PRL考虑到之前微波放大器的实验,表示两者虽然技术上挑战不一样,但没有什么太大的物理创新。拒稿的主编还非常不客气,表示:“The journal never reconsidered papers that had been rejected for any reason.”,所以梅曼就把文章修改为两篇,一篇长文投给了《Journal of applied Physics》,一篇短文投给了《Nature》,并找到当时曼哈顿最繁华的酒店召开新闻发布会,把激光器带到现场给大家展示,什么才是真正的激光。现在这个酒店还在,但名字变成了特朗普(Trump)大酒店,因为2001年的时候被特朗普花费上亿美元买下。

发表于《Nature》的这篇短文只有三百多字,非常简短:一个标题,一个作者,两段话,两幅图,四篇参考文献。《Nature》曾在创刊一百五十周年的纪念会上将这篇文章评为The most valuable paper ever published in Nature。

毛主席很快就听赫鲁晓夫说现在有一种光非常厉害,可以把整个人类、动物、植物统统消灭光,我们也要组织一批人专门研究,没有成绩也不要紧。可见当时对学术研究还是挺宽容的。到了1964年,在钱学森先生主持的会议上才正式把英文的laser命名为“激光”;现在很多华语地区还有不同的叫法,有的叫镭射,有的叫莱塞。目前激光的应用已经涵盖我们所能够触及到的各个领域,无论是工业、农业还是国防、医疗、娱乐、通讯。

激光的应用非常广,包括精细加工,既可以加工发动机,也可以做眼科手术,还可以用飞秒激光让分子键断裂。超快激光发展到后来有一个非常极端的研究方向,就是利用超快激光产生超强的光场、超强的电场、超强的磁场,能够在这种瞬间产生非常大的加速度或者超高温、超高压。我们可以看到激光技术的不断进步, 1960年刚有激光的时候,聚焦的强度只有1010,现在已经达到1025—1026,是一个非常大的飞跃。过去我们只能实现一些比较常规的物理条件,现在基于啁啾脉冲放大技术甚至可以在“真空”中观察到极端非线性现象。。除了激光峰值功率在不停上升,脉冲宽度也在不停下降。最早1960年开始的激光,通过机电开关就可以产生毫秒量级甚至微秒量级的激光脉冲,但如何从微秒纳秒跨越至飞秒阿秒,这里经历了接近四十年的时间,不是一蹴而就的。科学家们在激光产生之前就曾设想能不能利用非常强的光实现可控核聚变,到1960年激光发明以后,美国于1962年正式启动相关研究,现在还在继续开展国家点火装置,可能很快就会有里程碑式的激光可控核聚变。

获得2005年诺贝尔物理学奖的工作也是利用超快激光的频率特性,即时间上很短,频谱的范围很宽。通过光电方法可以把不同的光谱成分严格的等间隔排列,就像一把尺子,他们称之为光学频率梳。

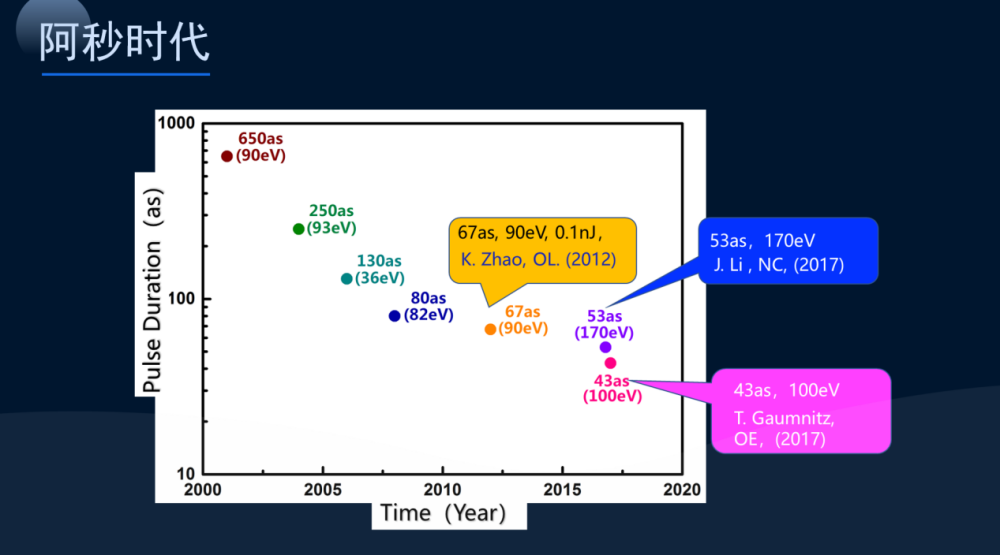

我留学期间的博士课题组就曾不断尝试在可见光波段把光脉冲宽度缩短到小于2.667飞秒。为什么2.667这个值如此重要?因为当时有一种概念,如果常见的钛宝石激光器的中心波长是800纳米,我们用中心波长除以光速会得到单个光学振荡周期,很多学者认为光脉冲不可能小于单个光学周期。事实证明,实验上是可以创造这种非常极端的超短脉冲,利用这种单周期或者接近单周期的光脉冲跟气体、固体相互作用,可以产生非常强的非线性效应,把光谱从可见光拓展到极紫外波段,这些也是驱动阿秒光科学非常重要的技术开端。我所在的课题组当时做完2.6飞秒之后也有一个想法,就是如果跟气体相互作用,有没有可能做出非常短的阿秒脉冲?我们当时提出了三个阶段性方案:第一阶段可做出67阿秒,第二阶段是53阿秒,第三阶段是43阿秒。这三个指标后来都依次被实验所验证,非常接近。值得一提的是做出67阿秒的赵昆和53阿秒的李捷现在都是中科院的研究员。

目前最短的光脉冲不是物理学家创造的,而是化学家实现的。瑞士皇家理工学院苏黎世分校曾经做出43阿秒的世界纪录,第一作者托马斯,是我在德国工作时的伙伴,虽然我俩不属于同一个课题组。他读了7-8年的博士,直到毕业前夕都没有发表一作论文,但是帮助导师完成了先进阿秒光束线的搭建。很多时候,我们一般需要两个人互相帮忙,这边调,那边看。他身高2米,个高臂长一个人就可以完成。由于毕业的时候没有发表一作期刊论文,只能把多年的工作整理成了一本厚厚的博士学位论文,终于通过论文答辩得到博士学位。这篇43阿秒的文章是他去瑞士做博后的时候发表的第一篇一作论文,发表以后他就离开学术界了,可能只是想证明自己能够在光学历史上留下一点印记。但他的博士导师就没有那么幸运,后来也不得不离开原单位了,可见国外学术界竞争也非常激烈。

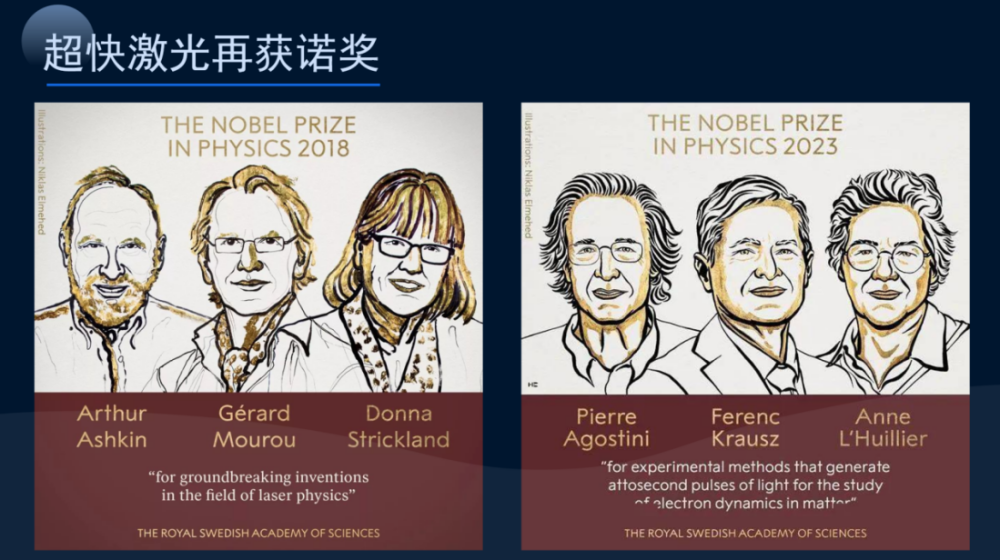

短短五年,超快激光有幸两次获得诺贝尔奖;坦率地说,对物理这样的大学科,光学是物理学的一部分,激光又是光学中的一部分,超快激光又是激光中的一部分,一个小领域能够两次获得诺贝尔奖,说明确实做出了让评委们信服的成果,并且两次都有女性科学家获奖。正如2018年获奖人Mourou教授所说“The best is yet to come”,果然2023年利用飞秒激光技术产生的阿秒光脉冲也获得诺奖。获奖题词是,产生阿秒脉冲的实验方法及其应用于研究物质中的电子动力学:“for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.”。 这里为什么不称为阿秒激光(attosecond laser)?其实准确来说,阿秒是飞秒激光和物质相互作用以后的次级辐射,有点像激光打靶产物,和最早的激光产生原理不太相同。

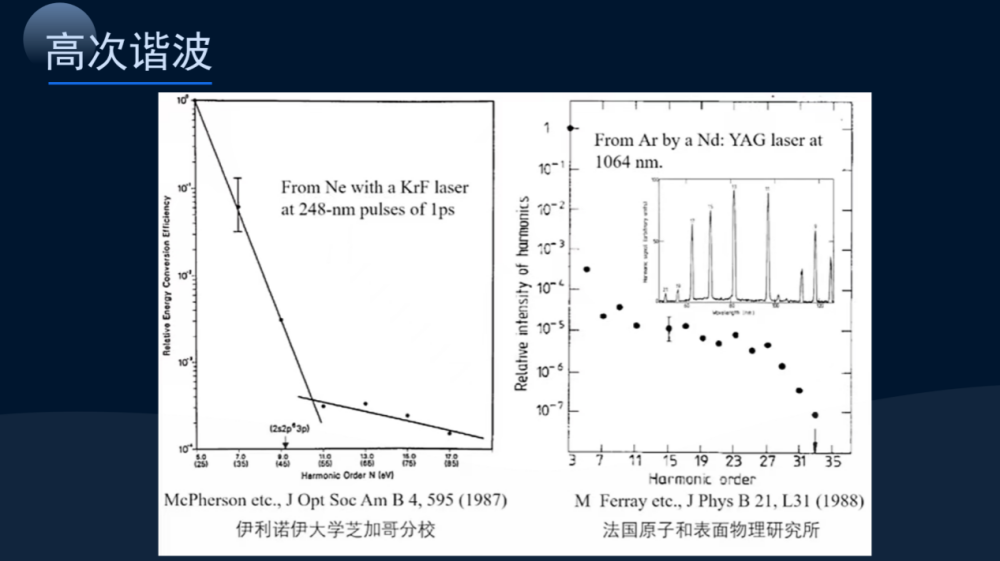

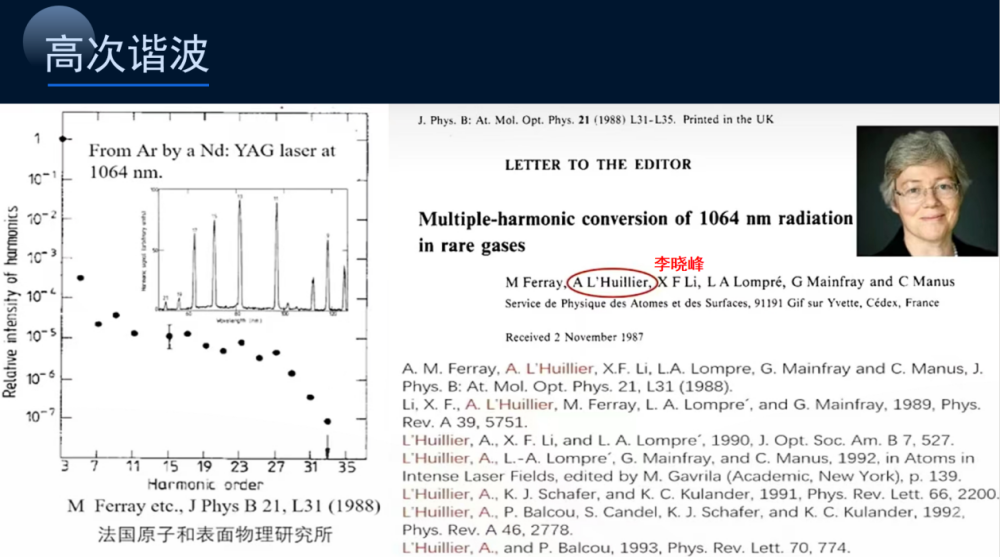

最早产生的光脉冲是皮秒或者亚皮秒量级;有两个研究组同时做出这样的重要结果:伊利诺伊大学芝加哥分校的A.麦克弗森(A. McPherson)采用皮秒紫外光,算是高阶的辐射;而在法国原子和表面物理研究所采用的是一微米波长的激光器,同样可以看到类似的精度。两篇文章讲的是类似的实验结果,一个投到欧洲的杂志,一个投到美国的杂志,投稿的时间是非常接近的但相差一年时间发表,可能因为当时审稿在美国较快,在欧洲要慢一点。法国的文章里诺贝尔奖获奖人安妮·吕利耶(Anne L'Huillier)排在第二位。这里大家可以看到排名前三的作者是李晓峰,也曾经在物理所担任副研究员,由于当时国内外的实验条件还存在差距,很多国内实验科学家只能从事相关的理论模拟工作。

高次谐波还不是严格意义上的孤立阿秒光脉冲,而是脉冲串,到底是多少阿秒?理论上应该是光学振荡周期,半个周期就有脉冲辐射,但具体是多少阿秒,当时没有人测出来。直到2001年左右,皮埃尔·阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)和费伦茨·克劳斯(Ferenc Krausz)分别在《Science》和《Nature》发表文章,首次估算出几百阿秒的测量。可以证明脉冲串里每个脉冲都是几百阿秒,脉冲之间间隔1飞秒左右。克劳斯把驱动激光压得更短,可以直接产生孤立阿秒脉冲,很自豪地说这个就是单个阿秒光脉冲,阿戈斯蒂尼的阿秒脉冲串和物质相互作用,没法确定到底是哪个脉冲发生主要作用,甚至可能是几个脉冲共同作用的结果。

阿戈斯蒂尼获奖的时候,已经退休多年,甚至很多做阿秒的年轻人都不太了解他的早期工作。他自己也没有把当时测量阿秒这件事情当成一生中最重要的发明研究。他在主页中列出最好的五篇代表作,没有那篇阿秒的文章,只是放在“Five Other Publications”里最后一篇列出这篇文章。他自己认为比较重要的早期工作是发现了阈上电离现象。因为这是非线性光学可以进入强场时代的标志性、跨时代的工作。恰巧这个实验的地点和安妮·吕利耶的实验地点相同,都是在原子与表面物理试验室,因为那里有当时全世界最好的超快皮秒激光装置。

克劳斯把自己阿秒的工作交给他团队的年轻学者,自己的主要精力在生物和医疗领域开展更精密的测量。现在医院体检所用最好的仪器,精度都不够高。但用阿秒的脉冲有可能测出更高精度的血液指标,从一滴血分析出人的健康或病灶。当时克劳斯在全世界各地寻找医院合作,我们一起拜访过北京、上海、杭州、西安的很多医院,不少医生都觉得一滴血测癌症这事很不靠谱。不知道克劳斯获得诺贝尔奖以后,大家会不会改变当初的第一印象。

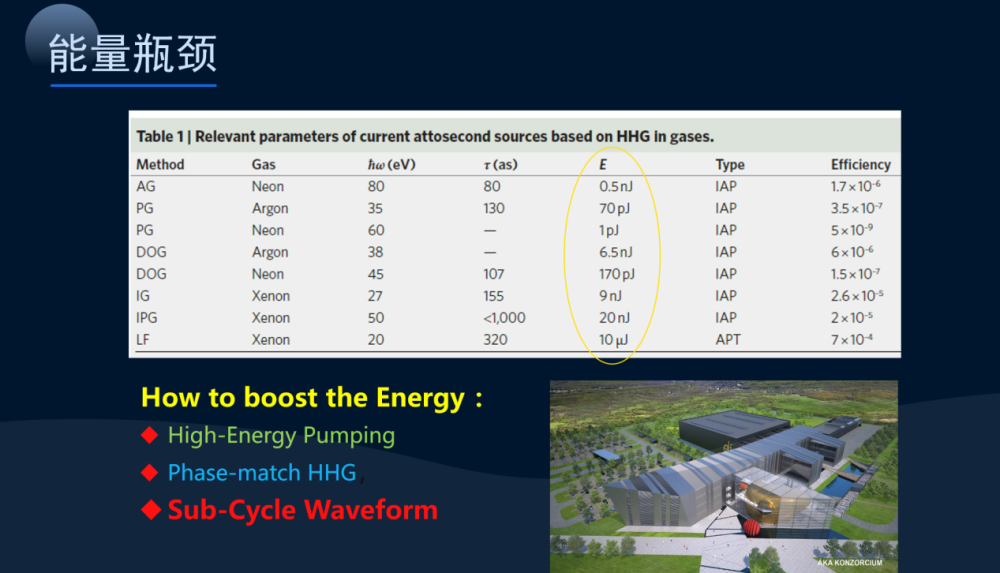

这么神奇的阿秒光脉冲为什么没有在全世界很多实验室开展呢?原因很简单,因为阿秒技术并不好用。最大的瓶颈是靠飞秒激光和物质相互作用产生的效率非常低。我们从已经发表的高水平论文中可知产生效率大概是10-9-10-5,意味着哪怕有一毫焦的激光进去,出来差不多就是皮焦耳,纳焦耳就算是高能量,那么弱的光再进行应用会受到非常大的限制。如果有可能把能量提升,就可以扩展很多的应用场景。啁啾脉冲放大技术就是很好的例子;当时飞秒激光很弱,别说切钢板加工航天发动机了,就是简单的手臂皮肤组织切割都很难。把能量放大以后,现在不仅能够削铁如泥,甚至可以做到可控核聚变的应用,阿秒是不是也有可能用新方法提高转化效率和能量?

提高能量有几种不同的方法,如提高驱动激光的能量。假设效率都是一样的,驱动激光增大一千倍,原来的激光器是放在桌面上的,现在建立大科学装置,足球场那么大的驱动激光,同样去做这样的实验,后面能量有一千倍的提升。当然,这种方法性价比不是那么高,属于简单粗暴的高能量泵浦。

有没有可能增大光和物质作用的时间?常规是在小于一毫米的气体喷口处产生次级受激辐射,能否可以在大于一厘米的充气光纤中产生次级受激辐射。答案是可行的,但是也会带来新问题,因为增加这种作用的距离和时间会导致产生边吸收。大家可能知道现在的飞秒激光是可见光波段,但气体对极紫外波段吸收非常强,所以需要在真空下产生,要是把气体室做大,虽然阿秒脉冲产生了,但产生以后又会被吸收,实际效率并不高,所以没有得到推广。有没有可能把驱动激光做到小于单个光学周期,所谓的亚周期波形?通过这种方法甚至可以得到keV的能量。

高次谐波的物理图像,叫做三步模型。为什么一微米可以产生百纳米甚至十纳米的辐射?因为激光非常强的时候,大概是1014 W/cm2,这样的强光照进来就会把晶格中的库伦势井往一边压,产生自由态的电子,然后在光场里面被加速、减速、再反向加速、获得动能,有一定的几率进行碰撞,释放出高能量光子。

为了得到这样的阿秒光脉冲,实际上只有半个光学周期是有效的。过去即便把脉冲做得很短,仍然有好几个振荡周期,把最高强度的频谱滤出来之后只剩下一个脉冲,意味着驱动激光的前面周期和后面周期的能量都被浪费了。有没有可能设计这样一个光场,让所有的能量集中在中间最强的半个周期?过去似乎不太可能,因为人们总觉得光场不是正弦就是余弦的电磁波。要是真的有可能实现上述想法,理论上效率能够提高一百倍。但这是天马行空的想法,通过这样的光场就可以得到更高能量的光子截止频率,光子能量有数倍的提高,光子通量有百倍的提升。虽然只是个想法,还没有实验验证,但文章发在Phys. Rev. Lett.上还是得到了非常高的引用。

一个光做不了,几个光合成,能不能把效率提高?确实可以看到,效果非常明显,但最本质还是没有突破对光场的最朴素的理解。现在我们定义激光脉冲宽度,一般不是根据光电场(electron field)定义,而是根据强度。大家可以看到光场随着相位的变化总是在演化,过去这是不可避免的,任何实验的光场都是这种状态,所以我们测量的时候给出的往往是强度。实际上有没有可能突破这种限制,让光场以任意的形式发挥作用?要是真的有可能实现光电场的精确控制,才有可能实现高效的阿秒光脉冲产生。但实现这样一个目标有非常大的瓶颈:单周期的光场所对应的光谱已经非常宽了,要是做到亚周期,时间更短,光谱就更宽,什么样的光学器件能够同时控制或者补偿紫外、可见、红外?一般的光栅有一阶和二阶反射限制,高反镜也是对某些波长高反,而不是对所有波段高反,很难找到合适的光学器件。理论上可以任意想象,但实践中很难合成出来。

我们可打个比方,光谱就像个特别大的面包,既然不可能一口吃下去,那就先切片。不同的波段分开以后单独调控,比如紫外波段分出来,通过紫外的光学器件调控,压缩得非常短;红外的部分也可以精确控制相位和色散,也压缩得非常短。最终把几个不同颜色、不同波段的超快光场进行合成,相互延时就可以控制好。除了相互延时,各自的相位也要精确控制。有了这样的理想波形,红光+蓝光、红光+绿光,现在我们要做的就是全波段、宽带宽。就像千手观音一样的调控,调控的维度非常多,基本上可以用到非线性光学的常见手段,利用光在光纤波导或者材料中的传播,经过参量放大的效果都可以把原来三十几飞秒的激光器压缩到3到5飞秒,甚至小于1飞秒。

我们同样需要严格控制时间同步,过去可以做到毫秒级调控,然后慢慢做到秒级、分钟级,现在需要兼顾同时锁定和长期锁定,用于大装置时需要8小时以上。有了这样的激光光场调控技术,可以合成以前非常难实现的极端参数。两个不同颜色的光叠加在一起会变短,能量会变高,意味着峰值功率会进一步提升。过去只能在气体中做高阶谐波,现在可以在固体中做。

因为光的电磁波总是有正弦和余弦,现在我们甚至可以利用这样的光场直接在固体中调节电子态的超快运动,作为光源可以提高产生太赫兹的效率。可以想像,现在芯片的技术要从几纳米越做越短,不是说做不到,但是有瓶颈,因为再下去会有非常强极端光电场,而亚周期的光场可以模拟那样极端光电场中的电子运动。所以要是时间尺度能够做得分辨率更高、精细度更高、空间尺度极小,相信会对很多基础物理概念看得更加清晰。

光场调控技术不仅能够用在科研,现在还可以用于工业,如工业级的激光器。过去工业级和科研级的激光器最大的区别在于工业级激光器非常稳定,但参数没有那么极端,价格也非常便宜;科研级的非常贵,参数很极端,但又不够稳定。有没有可能用现在非线性光学的调控技术把工业级的高稳定性激光器参数推进到和科研级一样,甚至更好?通过这样的方式帮助大家做好很多亚周期光场、阿秒光场的调控,提高谐波的效率以后,我们用它来做成像。衍射成像的波长短功率高,成像面积和精度都可以得到非常好的保证和提升,把成像做好才有可能提升半导体工艺方方面面的环节。

最后用一句话勉励我们这一小领域:对超快激光行业The best is yet to come,最好的时代还远远没有到来,希望我们能够为这个时代做出自己的贡献。

【邀请报告】

【讨论与交流】

王 龙:物理所激光方面的历史我是从头到尾都有经历,但中间有段时间没有参加。唐孝威写了一本书,提到了这段历史,但我还没有拿到。我们在1998年首次发表了关于飞秒激光的文章。我最早知道激光是1961年北大光学张合义老师的报告,讲到激光这件事情。激光在国内不是物理所第一个做出来的,但也是很早,1962年做出来的,我1964年到物理所,那时物理所的工作已经很成熟了。大概是1965年初,张志三先生跟我们说钱学森先生提出改名叫激光,原来都叫做光量子放大器。我原来跟张先生做拉曼效应,但其实没有做成,因为当时文革完全打乱了。我记得物理中心好像有激光聚变,一共六个题目,最早是陈春先搞聚变。刚才说的是1995年北大进口了一台飞秒激光器,但我也不知道为什么进这个激光,蔡诗东说最好做激光等离子体,我就和杨国桢说这个事情,蔡诗东后来走了,我带着几个学生做的,跟唐孝威先生合作。那次是首次测试 g 射线,后来在物理学报上发表,再后来1999年张杰回来了,我就把学生转过去然后我就退出了。那个时候已经有阿秒激光了,因为阿秒激光和飞秒激光在本质上完全不一样,属于脉冲,长度和波长差不多,不是一个正经的电磁波,什么频率也不好说,肯定是非常宽的,最后希望是单脉冲,频谱就更宽了。要是用眼睛看,所有的阿秒激光都是白光,不可能有颜色,因为没有频率,也可以说频率是长度的倒数,不知道是白光还是什么光。从光子的角度来说也是,大家都说光子的能量和动量都是和频率有关系,从光子来说怎么看?光子的传播过程和物质的相互作用,我估计可能应该从量子力学的角度研究,就跟现在的光子气雾剂有关,一个很小的空间,我们在实验中也有这个问题。我知道在这个圈里,咱们所里好像有人研究这件事情,所以我觉得还是非常有意思的问题。

吴令安:我在大学就听说激光是非常神秘的,但不知道张合义给你们做过报告,好像当时是保密的。

张 闯:听了报告确实学到了很多东西,本来我听这个报告以前的理解是,阿秒激光可能和飞秒激光差不多,就是把激光频率做宽,然后压缩周期再功率放大,现在听下来好像不是,最后阿秒激光是什么样子的东西?还是要用驱动的激光,然后再做到高次谐波进行调控?原来我们理解的激光是单色光,是不是要把很多频率合在一起?频谱怎么样?将来产生的脉冲功率到底有多大?或者从我们现在能够做到的脉冲功率是多少?激光本身的功率是什么量级?瓦还是毫瓦?

姚振益:你关心技术指标,我也关心技术指标。

张 闯:要是功率非常高的话,会不会做实验的时候物质被损坏,都来不及测量?总之我确实非常感兴趣,以后还会继续学习,希望能够帮我们解答一些问题。

方少波:张老师说的非常准确,我们不说阿秒激光,而是阿秒光脉冲,原因就是和过去无论是飞秒、皮秒、纳秒的机制都不一样。单色光这个概念是最早的激光产生的时候,那个时候确实是单色光,或者是频率非常单一。我们现在追求的是短脉宽的脉冲激光,数学上就是很短的时间和对应很宽的频率。现在先不说阿秒,就说飞秒,甚至皮秒激光有一定的带宽,这个带宽会非常宽。就像王老师说的,现在已经覆盖了整个可见光波段,有一种专业的名词就是把这个光叫做white light generation,甚至是supercontinuum超连续光谱,是非常宽的,确实跟之前激光定义单色性不太一样。其它的都跟过去激光的要素非常吻合,包括谐振腔、增益介质。现在有超连续白光可以从两百纳米覆盖到两微米。

张 闯:什么功率?

方少波:峰值功率密度是1013—1014瓦。只要峰值密度到达这个程度就可以产生辐射。当然,产生辐射以后效率很低,大概是10-6—10-7之间。如果是高质量的飞秒激光,出来的就是纳焦耳甚至皮焦耳,最高的也就是将近达到微焦耳的量级。

张 闯:或者是不放大。

方少强:对,没有放大的机制。阿秒光脉冲的功率非常低。在一些科学家眼里,这是比较笨的方法,因为效率太低。很多波段现在同步辐射光源是可以实现的。阿秒的优势可能就是时间分辨率会更高一些。

张 闯:下一步的发展方向和趋势是怎样的?

方少波:据我了解,大概有几个方面:首先要让阿秒激光走出实验室。飞秒激光已经有很成熟的商用产品和公司,甚至最好的飞秒激光不用工程师安装, hands-free。

姚振益:可以远程控制吗?

方少波:是的,可以随时调控,

姚振益:所以还是需要进行换代,这个就很难,物理所不是已经做出阿秒了吗?现在是在东莞设立新的项目。

方少波:刚才我介绍的获得2023年诺贝尔奖最年轻的奥地利和匈牙利人,目前在德国工作,其实他是最早创造的Femtolasers公司,后来被光谱物理收购了,这家公司就消失了。原因很简单,公司当时最拳头的产品就是CEP(carrier envelope phase, 载波包络相位)技术,可控的、极短脉宽、5飞秒左右的激光器,结果指标很高,而且对实验室和操作人员的要求非常高。国内很多前端实验室都买了他们的激光器,现在激光器出问题没有人修了,就是一堆废铁。

姚振益:现在物理所是在黑名单上,他们卡我们的脖子,哪些东西我们能够自己解决?如果说阿秒后面的应用很难,但我们的飞秒技术可以发展起来。别人的飞秒比较成熟,国内的飞秒并不成熟。如果我们在别人卡脖子的时候把这些技术解决了,那就不用靠别人了。

王 龙:具体影响有多大?

方少波:其实挺大的。不光是美国公司不能卖,欧洲公司、日本公司,如果用到美国的技术也不能卖,美国在这方面卡得非常厉害。别的单位如果买了激光器以后再运到物理所来用,可能海关会检查,现在精密设备都有GPS。

姚振益:最大的问题是买了以后拿到这里用,我们商务部要出声明,机器来了以后,我要跟你们中国商务部的官员检查,他们商务参赞和中国商务部官员一起检查,那就麻烦了。

朱化南:现在可以安装GPS定位,二十年前就有这个问题,中国当时有很多高档设备也是进入不了的,一百兆的就不许卖,六十兆的就可以。大家购买电动车不许这样不许那样,回来安装速度就上去了,高校或者有些不敏感的单位就可以买。

我说一说我听了今天报告的感想。小方在讲的时候,大家每个人都是洗耳恭听、全神贯注地听了一个小时。为什么?第一是内容好,第二是讲得好,组织、准备、口才都很好,我个人收获不小。以前我也是做激光工作的,大家都知道文化大革命的时候有工作就不错了,什么工作就很难说了。我们基本都是在做设备、做激光器,纳秒激光器做了不少,因为不做也不行,国外的买不起、国内的没有卖、必须得自己做。物理所在国内还是领先的,现在不是这样,条件好了。美国限制进口也是最近几年的事情,以前有钱就可以买。

我们这些人对激光器的认识就是比较老旧、保守。纳秒激光器都做过,皮秒在理解上没有问题,飞秒也没有问题,但阿秒是什么东西?10-18秒,里面一个载波都载不了,这是什么光?我说阿秒出来的话是一个什么东西,可能是X光吧?今天说的是有一部分道理,真正做到阿秒宽度的话大概就不是某一个窄波段。能够做到什么宽度?阿秒的产生就和以前的飞秒完全不是一个概念,完全是新东西。前景可以想像得很美好,但困难非常大。中国的新能源、电动车一拥而上,全国都是,一直搞到所谓的产能过剩为止;高温超导一上来就是物理所把配方都公布了,全国所有的学校包括地方师范学院都做出来了。这在当地就是很大的成果,但是对整个科学界没有什么贡献。我相信阿秒应该不会有那样的一拥而上,因为代价太高,前景不明。作为国家队成员,包括物理所这样的单位,跟物理所连带的东莞,这种事情还是非做不可。

刚才讲到很多事情,就像梅曼做的第一个激光器,到现在全世界都认为是一个很大的成就,可在当时人家都不理他,根本不给你发表。原来都以为中国是落后的儒家思想,不重视科学技术,其实这种事情在美国也是会发生的,因为谁都是对能够很快产生经济效益的事情感兴趣,不管口头上怎么说,其实都有这个心理。但是阿秒这种事情必须得放长线钓大鱼,到时候可能钓不到大鱼,但也得在这方面投入力量,只不过不能太多,费不起那么多的钱。就像十六世纪到十七世纪,电的发明者拿着静电吸纸屑吸头发,儒家看到干这种事情不是吃饱了撑的吗?其实从这开始,两根金属线能够让死的青蛙腿抽动,谁也想不到几百年内电有这么大的作用,以后可能还有更大的作用。

为什么说不要问基础科学一定有什么用?可能有非常大的用处,也可能在几百年内真的是用不着。政府官员到平民百姓都应该有一个比较客观、正确的认识,就是希望物理所这样有责任、有担当、有义务的学术研究能够很快发展起来。很可能效果没有飞秒和以前的激光器发展得那么快,很快就见到工业和商业上的效益,但即使是这样也应该发展下去。

屠乃琪:刚才听了方博士介绍激光的发展,阿秒技术的现状。激光技术六十年代已经成熟,我国在光机所最早引进也是在研究激光技术,我们也制作红宝石激光测距仪测量人造卫星距离,然后研究天体力学。听了方博士的介绍,现在激光技术已经发展到了阿秒级别,利用光脉冲和物质的相互作用产生各种效果,应用领域也是非常广阔的,不管是物理领域、化学领域还是生物领域、制药和激光武器方面都有巨大的潜力和作用。我国跟踪最先进的科学技术,方老师的团队是在激光超快脉冲方面紧跟世界前沿技术做出了很多的贡献,光场调频技术也做得很好。物理所是有基础理论和应用,现在在怀柔的大科学装置已经做了很多工作,也是跟着世界重点课题来做,年轻人确实是在为我国争取诺贝尔奖,也是最有希望的。

方少波:谢谢屠老师,目前我们是非常小的团队,还谈不上特别前沿。坦率地说,国外已经提出了很多好的想法,我们是在追,追完了再跟,然后能够并跑才有可能超过一点点。现在国家投入这么大,未来会有一些特别原创的产出。所谓的诺贝尔奖可能还有点远,简单来说,阿秒获得诺贝尔奖已经很快的,都是2000年后做出的成果被认可。飞秒那个时候是一九八几年,然后2018年才获奖。原创性的东西就像刚才朱老师说的,刚开始肯定不会被认可,因为是触及到了现有的技术,会跟现有主流的技术有些对抗或者不一样的地方,总是会有各种各样的弱点、缺点,很容易被强拍下去。当然,如果是好技术的话发展一段时间就会慢慢地展示出来。

现在确实是给了我们大家一个机会,原来不太重视的技术方面的东西有可能会被重视起来。就像这台激光器美国已经做出来了,文章已经发了,告诉你什么材料,什么镜子,但跟真正在中国做出来不太一样。如果是用自己的材料,自己的镜子做出来又不太一样,要在此基础上迭代。我们的光刻机要感谢这些国外的发明,他们先发明出来了,告诉我们这些东西好用,我们再照着他们去做,做到同样水平也很难。如果我们能够把核心技术自主掌握,即使部分采购国外的零件也没关系。

姚振益:要是发现和禁运名单上的单位签了合同,美国罚款三千万美元,所以是不行的,要是跟中国签了就没法跟美国签。

方少波:所以是逼着大家自己研发,但还是以项目的形式。

厚美瑛:当初成立阿秒这个东西的终极目标是什么?只是要有这个技术还是有一个目标要完成?想要达到什么很有意义的科学应用?

麦振洪:我个人感觉这种新的光源会产生新的革命性的改变,但现在几种光源各有利弊,相互互补。阿秒是有阿秒的问题,现在阿秒可能要实用化,你们最后想变成一个什么样的平台?可能的问题是能量功率太低了,不能透过,不能穿过,所以这是可能需要进一步改进的地方。另外就是多频谱,现在所有的科学发展从宏观到微观,从平衡态变成非平衡态,从稳态变成非稳态,整个过程都需要时间分辨和空间分辨,需要频谱,所以单一化比较重要。以后发展的过程中要实用化,我觉得这两个是最大的问题。

我知道投资是很大的,前一段时间我国有一个章程,就是要成立一个科研中心,必须要有大科学装置,后来我就说要国家某种程度上来安排。东莞当时钱比较多,所以要发展一些大科学装置。深圳当时是九十亿,国家不是不给钱,只给一部分钱,地方必须匹配,匹配越多可能性越大。原来是在北京的,后来就挪到上海去了。国家安排的对不对就不说了,我觉得松山湖材料实验室二期在对面划了一块地方给他们,我自己去过好几次,我觉得对我们国家还是有好处的,对物理所也有好处。现在国外对我们有封锁的问题,北京也是这样。所以只有一个办法,就是关键部件国产化,但也有可能只做一件两件,不赚钱,但必须这样做。

姚振益:其实人家卡我们,我们的国产光栅就解决了。

麦振洪:关键部件、关键元件必须国产化。

吴令安:国外是市场驱动,我们是需求驱动。要是能够围绕需求提出更多的想法,那也是一件好事,能够让测量尺寸达到阿秒的量级。

张志林:今天来参加这次学术沙龙,收获颇丰。我们深深感谢吴令安老师带领的团队,每一次组织学术沙龙的时候都是精心准备,所以我们的沙龙是高水平、高品位,这就是为什么我们一定要参加、来学习知识、来扩展视野。我们更深深感谢的是年轻、优秀的科技工作者走进了我们老年科技工作者的学术沙龙。今天我听到报告以后,感觉到少波老师是做了精心准备的,从激光的发明、发展沿革,一直到飞秒、超快的研究、团队的贡献,老师是用了详实的资料,生动深入浅出地为我们介绍了这样的发展。但老师也讲解了我们面临的困难,我们的团队就是要克服困难、攀登高峰、继续前进。刚才专家们提了很多的希望,我觉得我们的团队一定胜利。刚才我也在和张闯老师商量,只要我们有这样优秀的团队,我们就一定会顺利发展。最后要深深感谢这么多优秀的科学家、我们的前辈,这些都是我们所敬佩的老师们,今天来参加这个沙龙,而且做了这样认真的讨论,非常感谢。希望我们的沙龙能够把整个讨论的结果写出报告,能够在我们的公众号上发表。

洪延超:张志林讲了以后,其实我就没什么好讲的了。因为我是一个外行,最早接到通知的时候,我想阿秒是什么东西?后来自我科普了一下,了解到是一个基准时间单位。听了方博士的报告以后,我有一个比较科普的问题,阿秒只是一个时间单位,如果我们在研究问题中发现一些物理现象,需要这么多的时间去创造设备研究阿秒,可能就是需要这么短的时间,但为什么不是10-1、10-2秒,而是10-18秒?作为时间的提出是有意义,但更重要的是阿秒的应用,就像照相、医学和基础理论研究方面,收获还是很大的。

我们的沙龙已经形成了一个品牌,主要就是为了研究学科前沿的问题以及核心技术研发的交流和讨论,今天沙龙的选题很好,很有价值。我们研究的是阿秒光脉冲的概念,包括阿秒光在多个领域的应用情况,确实增加了不少知识。阿秒的发展前景应该还是有的,尤其是对科学技术研究的一些前沿问题,应该是有意义的,希望这项工作能够深入下去。每次沙龙都是经过精心准备,主旨报告也非常精彩,为我们提供了自由讨论的氛围和平台。感谢物理所组织了这样一次沙龙,感谢主旨报告人的精彩报告,也感谢各位专家、各位老师的参与。

【总结与建议】

王 龙:物理所激光方面的历史我是从头到尾都有经历,但中间有段时间没有参加。唐孝威写了一本书,提到了这段历史,但我还没有拿到。我们在1998年首次发表了关于飞秒激光的文章。我最早知道激光是1961年北大光学张合义老师的报告,讲到激光这件事情。激光在国内不是物理所第一个做出来的,但也是很早,1962年做出来的,我1964年到物理所,那时物理所的工作已经很成熟了。大概是1965年初,张志三先生跟我们说钱学森先生提出改名叫激光,原来都叫做光量子放大器。我原来跟张先生做拉曼效应,但其实没有做成,因为当时文革完全打乱了。我记得物理中心好像有激光聚变,一共六个题目,最早是陈春先搞聚变。刚才说的是1995年北大进口了一台飞秒激光器,但我也不知道为什么进这个激光,蔡诗东说最好做激光等离子体,我就和杨国桢说这个事情,蔡诗东后来走了,我带着几个学生做的,跟唐孝威先生合作。那次是首次测试 g 射线,后来在物理学报上发表,再后来1999年张杰回来了,我就把学生转过去然后我就退出了。那个时候已经有阿秒激光了,因为阿秒激光和飞秒激光在本质上完全不一样,属于脉冲,长度和波长差不多,不是一个正经的电磁波,什么频率也不好说,肯定是非常宽的,最后希望是单脉冲,频谱就更宽了。要是用眼睛看,所有的阿秒激光都是白光,不可能有颜色,因为没有频率,也可以说频率是长度的倒数,不知道是白光还是什么光。从光子的角度来说也是,大家都说光子的能量和动量都是和频率有关系,从光子来说怎么看?光子的传播过程和物质的相互作用,我估计可能应该从量子力学的角度研究,就跟现在的光子气雾剂有关,一个很小的空间,我们在实验中也有这个问题。我知道在这个圈里,咱们所里好像有人研究这件事情,所以我觉得还是非常有意思的问题。

吴令安:我在大学就听说激光是非常神秘的,但不知道张合义给你们做过报告,好像当时是保密的。

张 闯:听了报告确实学到了很多东西,本来我听这个报告以前的理解是,阿秒激光可能和飞秒激光差不多,就是把激光频率做宽,然后压缩周期再功率放大,现在听下来好像不是,最后阿秒激光是什么样子的东西?还是要用驱动的激光,然后再做到高次谐波进行调控?原来我们理解的激光是单色光,是不是要把很多频率合在一起?频谱怎么样?将来产生的脉冲功率到底有多大?或者从我们现在能够做到的脉冲功率是多少?激光本身的功率是什么量级?瓦还是毫瓦?

姚振益:你关心技术指标,我也关心技术指标。

张 闯:要是功率非常高的话,会不会做实验的时候物质被损坏,都来不及测量?总之我确实非常感兴趣,以后还会继续学习,希望能够帮我们解答一些问题。

方少波:张老师说的非常准确,我们不说阿秒激光,而是阿秒光脉冲,原因就是和过去无论是飞秒、皮秒、纳秒的机制都不一样。单色光这个概念是最早的激光产生的时候,那个时候确实是单色光,或者是频率非常单一。我们现在追求的是短脉宽的脉冲激光,数学上就是很短的时间和对应很宽的频率。现在先不说阿秒,就说飞秒,甚至皮秒激光有一定的带宽,这个带宽会非常宽。就像王老师说的,现在已经覆盖了整个可见光波段,有一种专业的名词就是把这个光叫做white light generation,甚至是supercontinuum超连续光谱,是非常宽的,确实跟之前激光定义单色性不太一样。其它的都跟过去激光的要素非常吻合,包括谐振腔、增益介质。现在有超连续白光可以从两百纳米覆盖到两微米。

张 闯:什么功率?

方少波:峰值功率密度是1013—1014瓦。只要峰值密度到达这个程度就可以产生辐射。当然,产生辐射以后效率很低,大概是10-6—10-7之间。如果是高质量的飞秒激光,出来的就是纳焦耳甚至皮焦耳,最高的也就是将近达到微焦耳的量级。

张 闯:或者是不放大。

方少强:对,没有放大的机制。阿秒光脉冲的功率非常低。在一些科学家眼里,这是比较笨的方法,因为效率太低。很多波段现在同步辐射光源是可以实现的。阿秒的优势可能就是时间分辨率会更高一些。

张 闯:下一步的发展方向和趋势是怎样的?

方少波:据我了解,大概有几个方面:首先要让阿秒激光走出实验室。飞秒激光已经有很成熟的商用产品和公司,甚至最好的飞秒激光不用工程师安装, hands-free。

姚振益:可以远程控制吗?

方少波:是的,可以随时调控,

姚振益:所以还是需要进行换代,这个就很难,物理所不是已经做出阿秒了吗?现在是在东莞设立新的项目。

方少波:刚才我介绍的获得2023年诺贝尔奖最年轻的奥地利和匈牙利人,目前在德国工作,其实他是最早创造的Femtolasers公司,后来被光谱物理收购了,这家公司就消失了。原因很简单,公司当时最拳头的产品就是CEP(carrier envelope phase, 载波包络相位)技术,可控的、极短脉宽、5飞秒左右的激光器,结果指标很高,而且对实验室和操作人员的要求非常高。国内很多前端实验室都买了他们的激光器,现在激光器出问题没有人修了,就是一堆废铁。

姚振益:现在物理所是在黑名单上,他们卡我们的脖子,哪些东西我们能够自己解决?如果说阿秒后面的应用很难,但我们的飞秒技术可以发展起来。别人的飞秒比较成熟,国内的飞秒并不成熟。如果我们在别人卡脖子的时候把这些技术解决了,那就不用靠别人了。

王 龙:具体影响有多大?

方少波:其实挺大的。不光是美国公司不能卖,欧洲公司、日本公司,如果用到美国的技术也不能卖,美国在这方面卡得非常厉害。别的单位如果买了激光器以后再运到物理所来用,可能海关会检查,现在精密设备都有GPS。

姚振益:最大的问题是买了以后拿到这里用,我们商务部要出声明,机器来了以后,我要跟你们中国商务部的官员检查,他们商务参赞和中国商务部官员一起检查,那就麻烦了。

朱化南:现在可以安装GPS定位,二十年前就有这个问题,中国当时有很多高档设备也是进入不了的,一百兆的就不许卖,六十兆的就可以。大家购买电动车不许这样不许那样,回来安装速度就上去了,高校或者有些不敏感的单位就可以买。

我说一说我听了今天报告的感想。小方在讲的时候,大家每个人都是洗耳恭听、全神贯注地听了一个小时。为什么?第一是内容好,第二是讲得好,组织、准备、口才都很好,我个人收获不小。以前我也是做激光工作的,大家都知道文化大革命的时候有工作就不错了,什么工作就很难说了。我们基本都是在做设备、做激光器,纳秒激光器做了不少,因为不做也不行,国外的买不起、国内的没有卖、必须得自己做。物理所在国内还是领先的,现在不是这样,条件好了。美国限制进口也是最近几年的事情,以前有钱就可以买。

我们这些人对激光器的认识就是比较老旧、保守。纳秒激光器都做过,皮秒在理解上没有问题,飞秒也没有问题,但阿秒是什么东西?10-18秒,里面一个载波都载不了,这是什么光?我说阿秒出来的话是一个什么东西,可能是X光吧?今天说的是有一部分道理,真正做到阿秒宽度的话大概就不是某一个窄波段。能够做到什么宽度?阿秒的产生就和以前的飞秒完全不是一个概念,完全是新东西。前景可以想像得很美好,但困难非常大。中国的新能源、电动车一拥而上,全国都是,一直搞到所谓的产能过剩为止;高温超导一上来就是物理所把配方都公布了,全国所有的学校包括地方师范学院都做出来了。这在当地就是很大的成果,但是对整个科学界没有什么贡献。我相信阿秒应该不会有那样的一拥而上,因为代价太高,前景不明。作为国家队成员,包括物理所这样的单位,跟物理所连带的东莞,这种事情还是非做不可。

刚才讲到很多事情,就像梅曼做的第一个激光器,到现在全世界都认为是一个很大的成就,可在当时人家都不理他,根本不给你发表。原来都以为中国是落后的儒家思想,不重视科学技术,其实这种事情在美国也是会发生的,因为谁都是对能够很快产生经济效益的事情感兴趣,不管口头上怎么说,其实都有这个心理。但是阿秒这种事情必须得放长线钓大鱼,到时候可能钓不到大鱼,但也得在这方面投入力量,只不过不能太多,费不起那么多的钱。就像十六世纪到十七世纪,电的发明者拿着静电吸纸屑吸头发,儒家看到干这种事情不是吃饱了撑的吗?其实从这开始,两根金属线能够让死的青蛙腿抽动,谁也想不到几百年内电有这么大的作用,以后可能还有更大的作用。

为什么说不要问基础科学一定有什么用?可能有非常大的用处,也可能在几百年内真的是用不着。政府官员到平民百姓都应该有一个比较客观、正确的认识,就是希望物理所这样有责任、有担当、有义务的学术研究能够很快发展起来。很可能效果没有飞秒和以前的激光器发展得那么快,很快就见到工业和商业上的效益,但即使是这样也应该发展下去。

屠乃琪:刚才听了方博士介绍激光的发展,阿秒技术的现状。激光技术六十年代已经成熟,我国在光机所最早引进也是在研究激光技术,我们也制作红宝石激光测距仪测量人造卫星距离,然后研究天体力学。听了方博士的介绍,现在激光技术已经发展到了阿秒级别,利用光脉冲和物质的相互作用产生各种效果,应用领域也是非常广阔的,不管是物理领域、化学领域还是生物领域、制药和激光武器方面都有巨大的潜力和作用。我国跟踪最先进的科学技术,方老师的团队是在激光超快脉冲方面紧跟世界前沿技术做出了很多的贡献,光场调频技术也做得很好。物理所是有基础理论和应用,现在在怀柔的大科学装置已经做了很多工作,也是跟着世界重点课题来做,年轻人确实是在为我国争取诺贝尔奖,也是最有希望的。

方少波:谢谢屠老师,目前我们是非常小的团队,还谈不上特别前沿。坦率地说,国外已经提出了很多好的想法,我们是在追,追完了再跟,然后能够并跑才有可能超过一点点。现在国家投入这么大,未来会有一些特别原创的产出。所谓的诺贝尔奖可能还有点远,简单来说,阿秒获得诺贝尔奖已经很快的,都是2000年后做出的成果被认可。飞秒那个时候是一九八几年,然后2018年才获奖。原创性的东西就像刚才朱老师说的,刚开始肯定不会被认可,因为是触及到了现有的技术,会跟现有主流的技术有些对抗或者不一样的地方,总是会有各种各样的弱点、缺点,很容易被强拍下去。当然,如果是好技术的话发展一段时间就会慢慢地展示出来。

现在确实是给了我们大家一个机会,原来不太重视的技术方面的东西有可能会被重视起来。就像这台激光器美国已经做出来了,文章已经发了,告诉你什么材料,什么镜子,但跟真正在中国做出来不太一样。如果是用自己的材料,自己的镜子做出来又不太一样,要在此基础上迭代。我们的光刻机要感谢这些国外的发明,他们先发明出来了,告诉我们这些东西好用,我们再照着他们去做,做到同样水平也很难。如果我们能够把核心技术自主掌握,即使部分采购国外的零件也没关系。

姚振益:要是发现和禁运名单上的单位签了合同,美国罚款三千万美元,所以是不行的,要是跟中国签了就没法跟美国签。

方少波:所以是逼着大家自己研发,但还是以项目的形式。

厚美瑛:当初成立阿秒这个东西的终极目标是什么?只是要有这个技术还是有一个目标要完成?想要达到什么很有意义的科学应用?

麦振洪:我个人感觉这种新的光源会产生新的革命性的改变,但现在几种光源各有利弊,相互互补。阿秒是有阿秒的问题,现在阿秒可能要实用化,你们最后想变成一个什么样的平台?可能的问题是能量功率太低了,不能透过,不能穿过,所以这是可能需要进一步改进的地方。另外就是多频谱,现在所有的科学发展从宏观到微观,从平衡态变成非平衡态,从稳态变成非稳态,整个过程都需要时间分辨和空间分辨,需要频谱,所以单一化比较重要。以后发展的过程中要实用化,我觉得这两个是最大的问题。

我知道投资是很大的,前一段时间我国有一个章程,就是要成立一个科研中心,必须要有大科学装置,后来我就说要国家某种程度上来安排。东莞当时钱比较多,所以要发展一些大科学装置。深圳当时是九十亿,国家不是不给钱,只给一部分钱,地方必须匹配,匹配越多可能性越大。原来是在北京的,后来就挪到上海去了。国家安排的对不对就不说了,我觉得松山湖材料实验室二期在对面划了一块地方给他们,我自己去过好几次,我觉得对我们国家还是有好处的,对物理所也有好处。现在国外对我们有封锁的问题,北京也是这样。所以只有一个办法,就是关键部件国产化,但也有可能只做一件两件,不赚钱,但必须这样做。

姚振益:其实人家卡我们,我们的国产光栅就解决了。

麦振洪:关键部件、关键元件必须国产化。

吴令安:国外是市场驱动,我们是需求驱动。要是能够围绕需求提出更多的想法,那也是一件好事,能够让测量尺寸达到阿秒的量级。

张志林:今天来参加这次学术沙龙,收获颇丰。我们深深感谢吴令安老师带领的团队,每一次组织学术沙龙的时候都是精心准备,所以我们的沙龙是高水平、高品位,这就是为什么我们一定要参加、来学习知识、来扩展视野。我们更深深感谢的是年轻、优秀的科技工作者走进了我们老年科技工作者的学术沙龙。今天我听到报告以后,感觉到少波老师是做了精心准备的,从激光的发明、发展沿革,一直到飞秒、超快的研究、团队的贡献,老师是用了详实的资料,生动深入浅出地为我们介绍了这样的发展。但老师也讲解了我们面临的困难,我们的团队就是要克服困难、攀登高峰、继续前进。刚才专家们提了很多的希望,我觉得我们的团队一定胜利。刚才我也在和张闯老师商量,只要我们有这样优秀的团队,我们就一定会顺利发展。最后要深深感谢这么多优秀的科学家、我们的前辈,这些都是我们所敬佩的老师们,今天来参加这个沙龙,而且做了这样认真的讨论,非常感谢。希望我们的沙龙能够把整个讨论的结果写出报告,能够在我们的公众号上发表。

洪延超:张志林讲了以后,其实我就没什么好讲的了。因为我是一个外行,最早接到通知的时候,我想阿秒是什么东西?后来自我科普了一下,了解到是一个基准时间单位。听了方博士的报告以后,我有一个比较科普的问题,阿秒只是一个时间单位,如果我们在研究问题中发现一些物理现象,需要这么多的时间去创造设备研究阿秒,可能就是需要这么短的时间,但为什么不是10-1、10-2秒,而是10-18秒?作为时间的提出是有意义,但更重要的是阿秒的应用,就像照相、医学和基础理论研究方面,收获还是很大的。

我们的沙龙已经形成了一个品牌,主要就是为了研究学科前沿的问题以及核心技术研发的交流和讨论,今天沙龙的选题很好,很有价值。我们研究的是阿秒光脉冲的概念,包括阿秒光在多个领域的应用情况,确实增加了不少知识。阿秒的发展前景应该还是有的,尤其是对科学技术研究的一些前沿问题,应该是有意义的,希望这项工作能够深入下去。每次沙龙都是经过精心准备,主旨报告也非常精彩,为我们提供了自由讨论的氛围和平台。感谢物理所组织了这样一次沙龙,感谢主旨报告人的精彩报告,也感谢各位专家、各位老师的参与。