【简介】

为了落实习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会“本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则,启动北京、广州等国家植物园体系建设”的重要讲话精神,国家林草局会同住建部、中国科学院、北京市人民政府报请国务院批准,在北京设立了国家植物园,并全力推动国家植物园建设工作。

国家植物园的设立,从胡锦涛总书记在位时的上书建议,再到习近平总书记指示下国家植物园正式挂牌,经历了曲折的过程,并解决了诸多问题。主旨报告主要介绍了在北京设立国家植物园的历史沿革、建设基础、定位、以及建设目标等内容,并详细介绍国家植物园体系设立对生物多样性保护的重要意义。与会专家们就国家植物园建设中存在的问题和发展方向开展了热烈的讨论,提出了许多建设性的意见和建议。

【主持人致辞】

【领导致辞】

【主旨报告】

孙国峰:国家植物园建设情况介绍

本报告主要是围绕植物园建设的历史沿革、推进建设的过程和国家植物园建设进展的一些情况向大家汇报。将从从三个方面进行介绍;

一)历史溯源

二)建设历程

三)国家植物园新征程

一)历史溯源

国家植物园园史最早可追溯至1930年,由北平研究院植物研究所与国立北平天然博物院合办的一个小型植物园,依据恩格勒分类系统,收集了栽培植物近两千种;这些植物是分类学家及生态学者的重要研究材料,也供专业院校学生教学实习和游人观赏。

北平研究院植物研究所植物标本室

北京西城区西直门大街141号植物研究所旧址

二) 建设历程

(一)筹备阶段(1949~1954年)

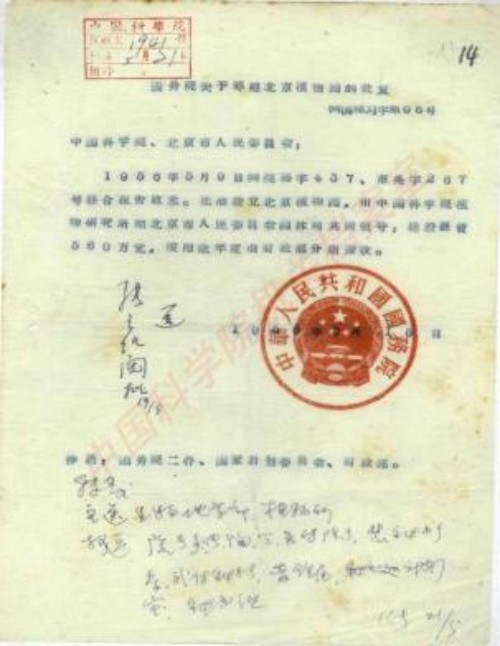

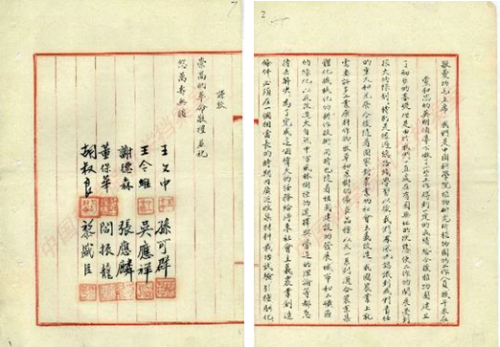

1949年中华人民共和国成立。1950年中国科学院植物分类研究所成立,当时接管植物300余种,研究所下设有植物引种栽培组,即植物园前身。1950年,植物园正式列入植物分类研究所的下设机构。1951年-1953年,植物园发展目标为:引种栽培全国及全世界分布植物种类,以供国内外游客观光参观,辅助各教育机构教学以及生产研究部门作为研究材料。同时开展基础设施建设,并进行永久园址的调查选定工作。1954年,植物园十名青年科技工作者,黎盛臣、吴应祥、董保华、张应麟、阎振茏、王今维、王文中、谢德森、孙可群和汪嘉熙联名写信给毛主席,请求解决植物园永久园址问题,并建议“首都需要建设一座像苏联科学院莫斯科总植物园一样规模宏大、设备完善的北京植物园”,寄去的信件很快得到了批复。

北京植物园的奠基者俞德浚院士

(二)创建阶段(1955~1961)

1955年,经过前期调查与设计,确定卧佛寺一带作为植物园永久园址,并在南辛村20号挂出“北京植物园苗圃”的牌子,从此奠定了北京植物园的基础。1956年,中国科学院、北京市人民委员会起草联合报告,上报国务院申请筹建北京植物园,很快得到国务院的批复,同意筹建北京植物园。中国科学院和北京市人民委员会签订了合作筹办北京植物园协议。1957年,经讨论初步确定植物园总体规划,提出为适应科学研究与普及教育两方面需要,以香颐路为界分为南北两大园区,并开始大规模植物种植和园区建设。1958年,植物园总体规划正式得到批复。1959年-1961年,因自然灾害等原因,植物园建设工作受到影响,建设进展缓慢。

(三)建设阶段(1962~1977)

1962年-1965 年,植物园建成2400平方米的展览温室和科研办公楼,初步形成松柏园、牡丹园等园区,引种、收集植物达4000余种;科研重点集中于果树、观赏植物和种子生理等研究。1966年-1971 年由于历史原因,植物园建设工作暂停。1972年-1977 年,植物园建设工作得以恢复,新建了多个植物专类园区,并恢复科研与种子交换工作,并接待大量公众来园参观。

1965年建成的钢架结构温室

2018年改造后的展览温室

(四)发展阶段(1978~2021)

1978年-1999年,植物园明确以植物引种保育和科研为主,兼顾科学普及工作,聚焦“三北”野生植物迁地保护等工作,并不断完善各个专类园区的建设。园区土地面积74公顷,其中展览区20.7公顷,试验地17.2公顷,展览温室2430平方米。其定位为:1)国家战略植物资源的储备库;2)我国北方和全球温带地区植物多样性迁地保护与可持续利用研究基地;3)国家科普教育基地。植物园收集保存植物7000余种(品种),并与60多个国家(或地区)300多个单位建立植物种子交换关系。接收多国赠送的植物礼品。

科研试验温室

引种保育温室

蕨类温室

筛选适宜我国的薰衣草品种

黄柳生物固沙试验

科植1号猕猴桃

宁夏盐碱地生态栽培模式

2000年-2021年,面向国家经济发展方式转变中对资源植物的重大战略需求,植物园关注资源植物发掘和利用中的重要科学问题和关键技术难题,重点开展资源植物收集与功能评价、资源植物关键基因的发掘与调控、资源植物优良种质的创制与应用等方面研究,旨在解决我国北方资源植物在研发中存在的关键技术难题,促进我国北方特色生物经济的升级发展与生态环境改善。植物园建有15个展区和展室;拥有7个国家花卉种质资源库,收集保存植物8000余种(品种),并被授予全国科普教育基地、国家科研科普基地、全国林业科普基地、全国青少年科技教育基地、全国中小学生研学实践教育基地、北京市科普基地等称号。

三)建设国家植物园的新征程

(一)新的起点

2021年10月12日,习近平主席视频出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话:本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则,启动北京、广州等国家植物园体系建设。

2021年12月28日,国务院批复同意在北京设立国家植物园,由国家林草局、住房城乡建设部、中国科学院、北京市人民政府合作共建。

2022年4月18日,国家植物园在北京正式揭牌。

(二) 总体规划

1)定位:国家植物园是国家生态文明建设成果展示平台、国家植物多样性保护基地、国家植物科学研究和交流中心、国家植物战略资源储备中心和国家植物科学传播中心。

2)目标:国家植物园以植物迁地保护、科学研究为主,兼具科学传播、园林园艺展示和生态休闲等功能的综合性机构,主要规划目标是收集活植物3万种以上,收藏五大洲代表性植物标本500万份;建成完善的科研传播体系,增强专类植物展示特色;为社会公众提供多元化、人性化和智慧化的游览和体验服务;与一百多个国家植物园和研究机构建立合作关系。

(三)建设进展

国家植物园挂牌以来新建和改造兰苑、蕨苑等重要迁地保育设施3000余平方米;新增标本20多万号;新收集活植物7800余号,其中珍稀濒危植物近200种,迁地保护取得显著成效。专类园区建设不断完善,新建和改造多个专类园区,持续增加专类植物物种数量,景观效果显著提升。连续举办“科学节”、罂粟展等特色科普活动和展览,线上线下累计服务公众超7000万人次,社会开放服务水平不断提高。

【邀请报告】

【讨论与交流】

问:在人才问题上,植物园的人才是够了、过多,还是不够?将来人才怎么规划?人才问题直接制约国家植物园的发展。

答:您的问题非常好,植物园发展,人才是最重要的。植物园建园时有200多人,现在只有二十多个人,跟植物园最辉煌的时候相比差得很多。植物所很重视国家植物园发展,包括人才队伍建设、经费和其它各个方面都给予大力支持。这两年,所里对植物园人才引进支持力度很大,今年植物园就引进五个年轻人,但是还是明显不够,难以满足植物园的发展要求。现在把一些专类植物园予以恢复,包括蔷薇、兰科等。所需专业人才肯定是不够,还要继续推动引进年轻人才工作。

问:植物园是开放的,开放就有社会影响,就要有社会监督,这不光是植物园的职责,也是中国科学院的职责。植物园必须显示出特色,没有特色就立不住。别家植物园做的特色,我们尽量不重复。我们植物园一进门就看见牡丹和芍药,再补充些野生物种放在那里,做一个对比不是挺好的吗?园林的外貌、科学的内容,还有管理一定要跟上去。每一种植物,草本、树木的名字绝对不能错,这些是最基本的要求。

答:刚才几位老师讲的我们今年都在做,所里也很关注这些事情。我们已经展出五种野生牡丹品类,也在牡丹园里做了展板,社会影响还是比较好的。我们园经过七十年建设,主体基本成形,不可能做太大调整。所以是要在现有系统上按照新系统进行调整,重新归类,但是大的格局不会变,主要是进行植物专类上的补充。

专家发言与建议

国家植物园不仅仅是植物所的事情,也是北京市和全国的事情。

国家植物园是全国植物园的老大,要是管理跟不上就显不出国家植物园的国家级别。国家植物园归口管理还需要继续完善管理机制,国家林草局、住房城乡建设部、北京市政府、中国科学院四家如何协调好,管理好对于植物园的发展至关重要,否则国家植物园建设就会走样。

过去植物园正式编制是二百四十个人。现在人太少了。此外,植物园要引进植物,就需要有土地种植。现在土地面积已经被限制了,在什么地方可以种?这些矛盾需要解决。现在的核心问题就是人才、土地和经费。

植物园的建设规划还是要强调一个明确思路。传统植物园是按照植物分类系统排列或者按照生态类型排列,在园内基本上可以看到系统的脉络,显示出专类园的特色,既满足研究和学术的要求,也能够满足老百姓参观的需求。应该发扬传统植物园的特色,国家植物园地处华北地带,生态特点是什么?油松、板栗这些植物都是华北地区生态特点的产物。一定要在自己特有水平上发挥科研作用,创造植物园新特色。

种子交换组应该尽快恢复,对植物园建设会起很大作用。我们原来就是从东德引进一些植物种类,国内没有的,种子交换的作用很大。

我们很多展区都体现出自己的特色。从科学研究的角度看,中国植物还有一个重要特点,中国作为特异性相当高的国家,特有植物分为三大区域:水杉、云杉主要分布在华中地区,石灰岩地区主要在广西和云南,再一个就是青藏高原,那里有很多濒危植物。在我们植物园展馆里要体现出这三个地区的植物特色,栽种那些特有植物,做一些说明,能够大大提高老百姓对于中国植物特色的认识。

植物园建设的完善在于创造多种多样的生态环境。全世界各种气温带、各种地形与地貌的不同为植物生长创造了不同条件。我们可以在温室内保持相对应的生态环境,为这些特殊植物提供生长条件。例如,我们可以介绍三北和热带环境,满足各种不同植物的需要。

刚才各位老师提到的问题和建议其核心是涉及到体制问题,南北两个园区,两元体制,怎么才能够真正做成一家的国家植物园,或者是像俄罗斯总植物园那样,做成有中国代表性的植物园?我们要体现国家植物园的特色,体现科学内涵。观众在园区参观时,不仅观赏,更应该感觉进入了科学殿堂,这是我们植物园能够呈现出的特色。

南北两园都在做引种工作,近年来北植对北京市绿化做出很大贡献。我们南植能做的是什么?中国是栗树的中心,我们收集的栗树虽然在国内算是全国收集最多的,但是和欧洲是没法比的。例如山毛榉类的,世界四大美男乔木之一的青叶树,我们的收集在全国都是领先的,这样的特色是不是能够在进一步的深度研究中体现出来?充分体现我们植物园的收集特色与科学内涵。现在看,我们的展览温室面积小了,工作人员也变少了,植物所、植物园,包括中国科学院到国家植物园体系都要认真考虑这个问题。

国家植物园建设以来,科技部已经有了针对国家植物园的先导性项目投入,但是经过两年的申请申报,虽然已经批下来了,但是并没有真正落到植物园。我们植物园关注的是怎么把野生植物变成家养,针对国家战略需求,怎么把活植物资源很好地保存下来。我们可以申请先导A项目,例如《什么极端生境里的植物可以作为资源保存、可持续和有序利用》。卡我国脖子的不单是吃喝,更关系到生态安全。希望各位老先生帮植物园选择一个好题目,并能够把它做下去,让中国科学院的植物园更加科学。

植物园的问题不全在于植物园本身,院里有院里的问题,所里有所里的问题。应该怎么办?植物园这个重要资源要用好,谁来做工作都欢迎,这就符合国家政策。要主动走出去吸引进全国的人才、引进国外的人才。

中国科学院作为我国最高研究机构应该主动承担一些国家任务。什么是国家任务?建设花园城市,这是国家的重大任务,植物园争取没有?能不能跟住建部合作去搞花园城市的规划和实施标准?花园城市跟我们关系太密切了,参与规划和顶层设计,这就是国家任务。你不去争取,别人就会去干,所以要敢于担当。

现在有一个新的城市病,就是花粉花絮引起的过敏病,我们怎么办?有没有办法去解决?能不能回答这个热点问题?这就是问题导向。你们去做,去解决城市病,肯定会有支持给你。北京市在植物花卉方面有什么需求?植物园能不能去找北京市申请任务?国务院批复给四家单位建国家植物园,您们要主动去申请。北植在搞国家种质资源库,能不能建设一个国家种子资源指导研究中心?有了这样一个部门,可以很好的指导全国所有种质资源库的建设。

国家植物园的建设要考虑,植物学科系统建设、战略发展和体系设计,全国植物园体系建设设计方案,植物园资源数字化建设,以及植物资源库建设。这些建成以后可以用于智能化的学科研究,包括网上传播等,进行高端科普宣传和发布,这是当前的一个热点。集合南北园和温室特殊植物资源,能不能搞成植物科普基地和研学基地?这也是当前比较热门的,现在可以通过人工智能来优化我们的设计方案。

植物园建设不仅要考虑土地、人才、经费三大要点,还要考虑体制和特色。北植是以植物园游览与观赏为主而设立研究机构,我们是以中国科学院研究所为主,下设植物园。欧美的大学、博物馆、植物园是平级的,里面设立研究所。我们学习的是苏联作法,研究所作为研究单位,植物园、标本馆和博物馆是其下属单位。北植和南植怎么才能融合到一起,研究机构和植物园怎么相融合,这里就涉及到体制问题。植物园可以做古植物的研究和展览,全国植物园只有我们这里有最好的古植物研究条件。国家植物园里的中国古植物馆,曾经也归入北京博物馆体系。从古代到现代,从野生到驯化,从外表到内部,综合研究植物,这是我们的特色。

国家植物园在北京建立,说明国家对生物多样性工作和植物园建设非常重视。中国科学院植物研究所的发展历史悠久,物种保护的规模是其他植物园没法比的。我们的植物园定位在华北,就不要跟南方的植物园去争抢。但是,药物资源研究是很重要的;草的种质资源引进和保护也很重要,我们很多草种都是国外引进的,抗寒保绿的草类资源也可以去做。还要有自己的期刊,把国家植物园期刊设立在植物所,是确立我们研究地位的重要标志。

植物园的建设目标是三万个植物物种,现在是一万多种,主要还是景观上的植物为多。保护三万个物种需要巨大的资源和土地,南园引种往哪里放?必须考虑与北园的统一规划,二十八个专利园,必须放在北园,北园也必须有科学院进入,北园的研究力量有限。国家植物园的规划是南北两园统一。三万个物种的引进,一定要涉及到北园,向北园要土地,北园建设要重视科研、发展科研,南园要发展景观,二者必须结合,这样才是完整的规划。

现在属于过渡阶段,南北两园的门票还是各卖各的,中间一条马路将两园隔开,可以挖个隧道,或者架个天桥,将两边连起来,实现一张票两边都可以走。游客可以到北园看景观,也可以到南园看科学研究。国家植物园要做好南北统一的工作,要是没有统一管理就是两张皮,国家投多少钱都不行。南北两园一定要有一个执行主任来协调两边,负责两园总体规划。国家植物园最重要的问题就是体.制问题,体制搞不好,什么都搞不好。

国家植物园实现总体规划需要有经费支持。国家植物园没有专门经费,仅仅靠项目经费,这是不够的。建议国家林草局牵头,让财政部、科技部批十个亿或者二十亿元来建设,才能给国家交好帐。英国丘园就是我们的样板。他们的能力建设、基础建设、学科建设、研究建设都非常好,值得我们学习。我们国家植物园的规划建设,需要在三到五个领域达到国际领先水平。

【总结与建议】

本次沙龙专家们提出了如下建议:

1、相关部门要解决经费、土地和人才短缺的问题,这是植物园的发展离不开基础条件。

2、 在体制与管理机制上进行改革,两园的管理体系要进行商榷。完善国家植物园统一管理模式。

3、要保持并执行好国家植物园建设规划,做出特色。

4、发挥我园科研工作优势,在引种驯化上做出我们的贡献。

问:在人才问题上,植物园的人才是够了、过多,还是不够?将来人才怎么规划?人才问题直接制约国家植物园的发展。

答:您的问题非常好,植物园发展,人才是最重要的。植物园建园时有200多人,现在只有二十多个人,跟植物园最辉煌的时候相比差得很多。植物所很重视国家植物园发展,包括人才队伍建设、经费和其它各个方面都给予大力支持。这两年,所里对植物园人才引进支持力度很大,今年植物园就引进五个年轻人,但是还是明显不够,难以满足植物园的发展要求。现在把一些专类植物园予以恢复,包括蔷薇、兰科等。所需专业人才肯定是不够,还要继续推动引进年轻人才工作。

问:植物园是开放的,开放就有社会影响,就要有社会监督,这不光是植物园的职责,也是中国科学院的职责。植物园必须显示出特色,没有特色就立不住。别家植物园做的特色,我们尽量不重复。我们植物园一进门就看见牡丹和芍药,再补充些野生物种放在那里,做一个对比不是挺好的吗?园林的外貌、科学的内容,还有管理一定要跟上去。每一种植物,草本、树木的名字绝对不能错,这些是最基本的要求。

答:刚才几位老师讲的我们今年都在做,所里也很关注这些事情。我们已经展出五种野生牡丹品类,也在牡丹园里做了展板,社会影响还是比较好的。我们园经过七十年建设,主体基本成形,不可能做太大调整。所以是要在现有系统上按照新系统进行调整,重新归类,但是大的格局不会变,主要是进行植物专类上的补充。

专家发言与建议

国家植物园不仅仅是植物所的事情,也是北京市和全国的事情。

国家植物园是全国植物园的老大,要是管理跟不上就显不出国家植物园的国家级别。国家植物园归口管理还需要继续完善管理机制,国家林草局、住房城乡建设部、北京市政府、中国科学院四家如何协调好,管理好对于植物园的发展至关重要,否则国家植物园建设就会走样。

过去植物园正式编制是二百四十个人。现在人太少了。此外,植物园要引进植物,就需要有土地种植。现在土地面积已经被限制了,在什么地方可以种?这些矛盾需要解决。现在的核心问题就是人才、土地和经费。

植物园的建设规划还是要强调一个明确思路。传统植物园是按照植物分类系统排列或者按照生态类型排列,在园内基本上可以看到系统的脉络,显示出专类园的特色,既满足研究和学术的要求,也能够满足老百姓参观的需求。应该发扬传统植物园的特色,国家植物园地处华北地带,生态特点是什么?油松、板栗这些植物都是华北地区生态特点的产物。一定要在自己特有水平上发挥科研作用,创造植物园新特色。

种子交换组应该尽快恢复,对植物园建设会起很大作用。我们原来就是从东德引进一些植物种类,国内没有的,种子交换的作用很大。

我们很多展区都体现出自己的特色。从科学研究的角度看,中国植物还有一个重要特点,中国作为特异性相当高的国家,特有植物分为三大区域:水杉、云杉主要分布在华中地区,石灰岩地区主要在广西和云南,再一个就是青藏高原,那里有很多濒危植物。在我们植物园展馆里要体现出这三个地区的植物特色,栽种那些特有植物,做一些说明,能够大大提高老百姓对于中国植物特色的认识。

植物园建设的完善在于创造多种多样的生态环境。全世界各种气温带、各种地形与地貌的不同为植物生长创造了不同条件。我们可以在温室内保持相对应的生态环境,为这些特殊植物提供生长条件。例如,我们可以介绍三北和热带环境,满足各种不同植物的需要。

刚才各位老师提到的问题和建议其核心是涉及到体制问题,南北两个园区,两元体制,怎么才能够真正做成一家的国家植物园,或者是像俄罗斯总植物园那样,做成有中国代表性的植物园?我们要体现国家植物园的特色,体现科学内涵。观众在园区参观时,不仅观赏,更应该感觉进入了科学殿堂,这是我们植物园能够呈现出的特色。

南北两园都在做引种工作,近年来北植对北京市绿化做出很大贡献。我们南植能做的是什么?中国是栗树的中心,我们收集的栗树虽然在国内算是全国收集最多的,但是和欧洲是没法比的。例如山毛榉类的,世界四大美男乔木之一的青叶树,我们的收集在全国都是领先的,这样的特色是不是能够在进一步的深度研究中体现出来?充分体现我们植物园的收集特色与科学内涵。现在看,我们的展览温室面积小了,工作人员也变少了,植物所、植物园,包括中国科学院到国家植物园体系都要认真考虑这个问题。

国家植物园建设以来,科技部已经有了针对国家植物园的先导性项目投入,但是经过两年的申请申报,虽然已经批下来了,但是并没有真正落到植物园。我们植物园关注的是怎么把野生植物变成家养,针对国家战略需求,怎么把活植物资源很好地保存下来。我们可以申请先导A项目,例如《什么极端生境里的植物可以作为资源保存、可持续和有序利用》。卡我国脖子的不单是吃喝,更关系到生态安全。希望各位老先生帮植物园选择一个好题目,并能够把它做下去,让中国科学院的植物园更加科学。

植物园的问题不全在于植物园本身,院里有院里的问题,所里有所里的问题。应该怎么办?植物园这个重要资源要用好,谁来做工作都欢迎,这就符合国家政策。要主动走出去吸引进全国的人才、引进国外的人才。

中国科学院作为我国最高研究机构应该主动承担一些国家任务。什么是国家任务?建设花园城市,这是国家的重大任务,植物园争取没有?能不能跟住建部合作去搞花园城市的规划和实施标准?花园城市跟我们关系太密切了,参与规划和顶层设计,这就是国家任务。你不去争取,别人就会去干,所以要敢于担当。

现在有一个新的城市病,就是花粉花絮引起的过敏病,我们怎么办?有没有办法去解决?能不能回答这个热点问题?这就是问题导向。你们去做,去解决城市病,肯定会有支持给你。北京市在植物花卉方面有什么需求?植物园能不能去找北京市申请任务?国务院批复给四家单位建国家植物园,您们要主动去申请。北植在搞国家种质资源库,能不能建设一个国家种子资源指导研究中心?有了这样一个部门,可以很好的指导全国所有种质资源库的建设。

国家植物园的建设要考虑,植物学科系统建设、战略发展和体系设计,全国植物园体系建设设计方案,植物园资源数字化建设,以及植物资源库建设。这些建成以后可以用于智能化的学科研究,包括网上传播等,进行高端科普宣传和发布,这是当前的一个热点。集合南北园和温室特殊植物资源,能不能搞成植物科普基地和研学基地?这也是当前比较热门的,现在可以通过人工智能来优化我们的设计方案。

植物园建设不仅要考虑土地、人才、经费三大要点,还要考虑体制和特色。北植是以植物园游览与观赏为主而设立研究机构,我们是以中国科学院研究所为主,下设植物园。欧美的大学、博物馆、植物园是平级的,里面设立研究所。我们学习的是苏联作法,研究所作为研究单位,植物园、标本馆和博物馆是其下属单位。北植和南植怎么才能融合到一起,研究机构和植物园怎么相融合,这里就涉及到体制问题。植物园可以做古植物的研究和展览,全国植物园只有我们这里有最好的古植物研究条件。国家植物园里的中国古植物馆,曾经也归入北京博物馆体系。从古代到现代,从野生到驯化,从外表到内部,综合研究植物,这是我们的特色。

国家植物园在北京建立,说明国家对生物多样性工作和植物园建设非常重视。中国科学院植物研究所的发展历史悠久,物种保护的规模是其他植物园没法比的。我们的植物园定位在华北,就不要跟南方的植物园去争抢。但是,药物资源研究是很重要的;草的种质资源引进和保护也很重要,我们很多草种都是国外引进的,抗寒保绿的草类资源也可以去做。还要有自己的期刊,把国家植物园期刊设立在植物所,是确立我们研究地位的重要标志。

植物园的建设目标是三万个植物物种,现在是一万多种,主要还是景观上的植物为多。保护三万个物种需要巨大的资源和土地,南园引种往哪里放?必须考虑与北园的统一规划,二十八个专利园,必须放在北园,北园也必须有科学院进入,北园的研究力量有限。国家植物园的规划是南北两园统一。三万个物种的引进,一定要涉及到北园,向北园要土地,北园建设要重视科研、发展科研,南园要发展景观,二者必须结合,这样才是完整的规划。

现在属于过渡阶段,南北两园的门票还是各卖各的,中间一条马路将两园隔开,可以挖个隧道,或者架个天桥,将两边连起来,实现一张票两边都可以走。游客可以到北园看景观,也可以到南园看科学研究。国家植物园要做好南北统一的工作,要是没有统一管理就是两张皮,国家投多少钱都不行。南北两园一定要有一个执行主任来协调两边,负责两园总体规划。国家植物园最重要的问题就是体.制问题,体制搞不好,什么都搞不好。

国家植物园实现总体规划需要有经费支持。国家植物园没有专门经费,仅仅靠项目经费,这是不够的。建议国家林草局牵头,让财政部、科技部批十个亿或者二十亿元来建设,才能给国家交好帐。英国丘园就是我们的样板。他们的能力建设、基础建设、学科建设、研究建设都非常好,值得我们学习。我们国家植物园的规划建设,需要在三到五个领域达到国际领先水平。