【简介】

粮食安全,国之大者。我国是畜牧业大国,一半以上粮食用作饲料。但是,饲料原料仍然不足,特别是蛋白质原料有80%以上依赖进口,威胁到我国粮食安全和畜牧业发展。

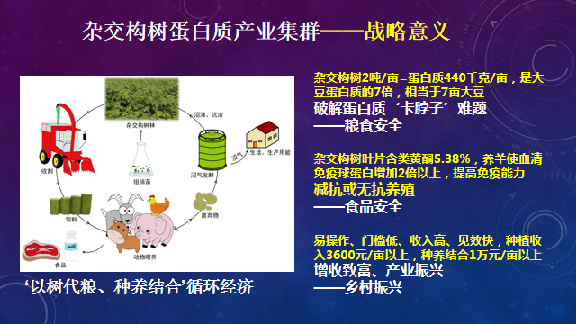

针对我国人畜争粮、饲草紧缺等国家重大需求,中国科学院植物研究所沈世华研发团队提出“以树代粮、种养结合”的思路,将我国野生构树通过杂交选育等手段,培育出首个高蛋白木本饲用杂交构树新品种,并建立了“构树—饲料—畜牧业”一体化的生态农牧业循环的产业模式,可以有效破解畜牧业“蛋白总量不足、农残抗生素超标、粪便面源污染”三大瓶颈难题。2022年7月在全国“首届植物科学前沿学术大会”上,野生构树杂交选育的研究被宣布为“代表性重大科研进展”。

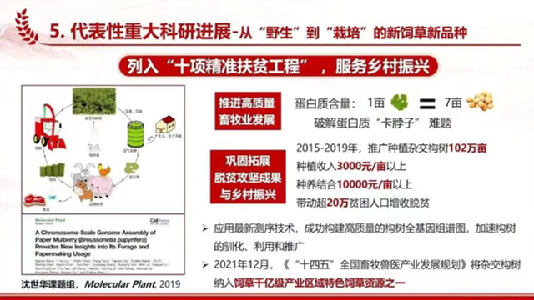

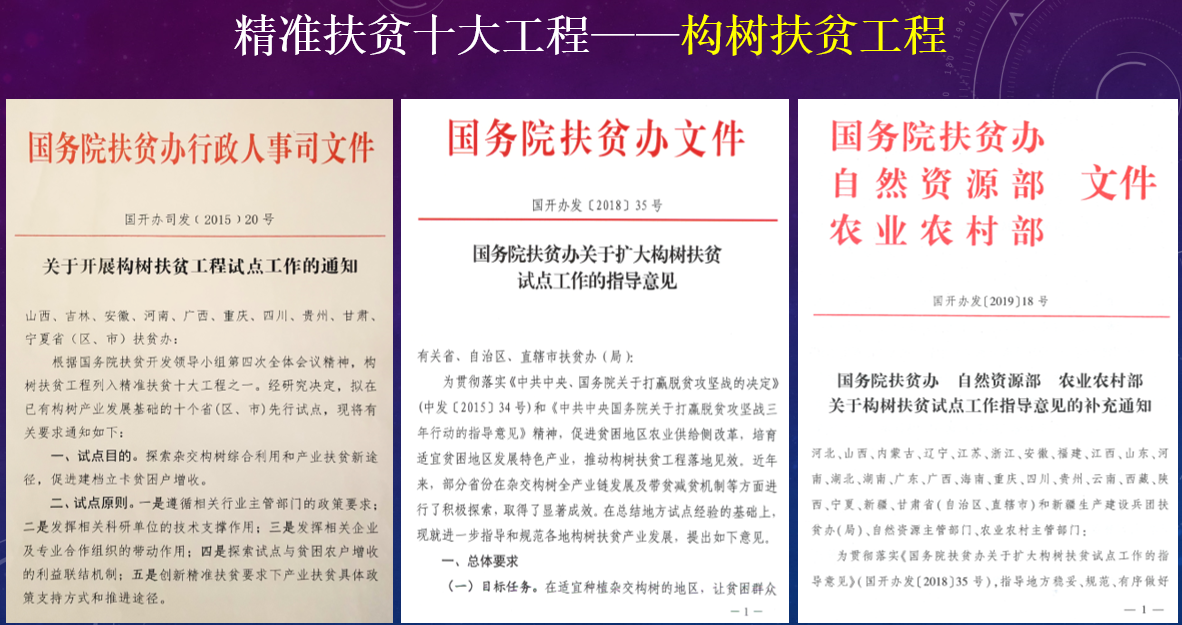

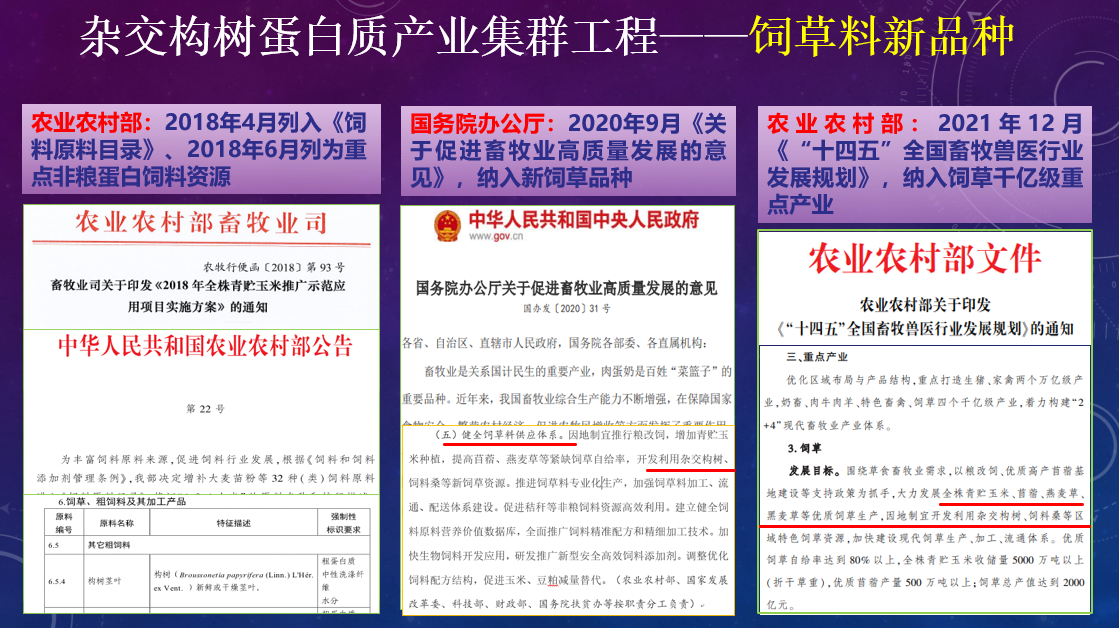

国家对杂交构树产业高度重视,先后采取多项重要举措。2014年12月国务院扶贫办将发展杂交构树产业列入“精准扶贫十大工程”;2018年4月农业农村部将杂交构树纳入国家《饲料原料目录》;2020年9月国务院办公厅在《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中列入‘健全饲草料供应体系’新饲草品种;2021年12月农业农村部在《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中将杂交构树纳入千亿级饲草重点产业特色资源;2022年6月将杂交构树产业列入中国乡村发展志愿服务促进会“乡村振兴特色优势产业培育工程”。截止2020年底,全国累计试点种植100余万亩,带动脱贫20多万人,为打赢脱贫攻坚战做出积极贡献。同时,也为促进粮食安全、发展饲料、助力乡村振兴战略拉开了序幕。

【主持人致辞】

主持人:中国科学院老科协植物所分会理事长李承森

今天我们沙龙活动主题是以杂交构树项目为主。构树在沈世华研究组的长期工作下,成为农村扶贫的一个重大项目取得上级部门的大力支持。我们很高兴请到沈世华教授给我们做报告。

参加今天沙龙活动的有院老科协赵震声副理事长、曹以玉副理事长、王贵海局长、院老科协办公室黄玉平主任,还有兄弟单位包括国家林草局、中国科学院《人与生物圈》、北京动物普园科馆、国家自然博物馆、中国地质科学院地质所、中国科学院动物所老科协、中国科学院大学老科协、北京科学技术研究院的专家学者,表示热烈欢迎和衷心感谢。希望大家畅所欲言,集思广益,积极讨论杂交构树产业的发展前景。

【领导致辞】

尊敬的王局,各位老师、老领导,所外兄弟单位的老朋友,首先我代表植物研究所向各位来宾参加植物所的沙龙活动非常感谢,充分体现大家对杂交构树的研究工作非常关心。

植物所是科学院最悠久的研究所之一,前身是1928年静生生物所,所址在北海后面,后来搬到动物园141号院,1994年全所迁到了香山植物园,至今已有95年历史了。伴随着中国生命科学的发展培养出一大批前辈科学家,为中国生命科学做出了很大贡献,获得自然科学奖一等奖三项。生命科学领域中的一等奖才八项,植物所牵头就有三项。植物所研究领域比较全面,包括宏观植物学领域的奠基人,在国际上有重要影响力;植物生理学、生态学领域、新兴资源开发利用等领域在国外也有显著影响力。近几年植物所迎来很好的发展契机,国家植物园的挂牌。我国到2035年有16个国家级植物园,只有我们是用国家植物园的名称,代表国家、代表首都。其他的,包括华南国家植物园、南京中山国家植物园等,都是带有地域名称。

院里抓抢占科技制高点的攻坚任务为研究所提供了很好的发展契机。杂交构树的选题非常好,所里在力推大作物替代计划攻坚项目。国家每年进口一亿吨大豆对高蛋白饲料的安全产生很大的威胁。我国从美国和巴西进口大豆,如果被卡脖子不能进口了怎么办?所以提出大豆替代计划,从植物中提炼出的饲料是可以作为大豆的替代品。我们把杂交构树研究作为重要选题也推荐给院里,希望有比较好的推进。我自己是研究葡萄的,这个课题组也是历史悠久的,做出过很多贡献。希望今天的会议能够顺利进行,祝愿大家身体健康!感谢大家!

【主旨报告】

沈世华:“以树代粮”—研发杂交构树构建新型牧业破解饲料难题

各位老师、各位专家,很高兴你们能来植物所指导工作。

我的汇报分两个方面进行,一是观看宣传片,二是PPT讲解。首先播放视频,是去年6月份中国乡村特色优势产业发展峰会上播放的宣传片。

“乡村振兴特色优势产业培育九项工程之一,杂交构树产业培育工程”。宣传片从杂交构树科技创新、脱贫攻坚、乡村振兴3个方面进行的介绍。

观看宣传片后,沈世华研究员从下边几个方面讲解:

一、国家需求

2022年3月6日,习近平总书记在参加政协农业界、社会福利和社会保障界委员联组会强调“树立大食物观”,确保中国人的饭碗主要装中国粮,悠悠万事,吃饭为大,粮食安全是“国之大者”。

沈世华研究员强调了“以树代粮、种养循环”的必要性。目前,粮食问题还是我们国家面临的一个重大问题。我们的口粮,包括去年国产粮6.95亿吨,进口粮达到1.6亿吨,对外依存率将近19%。2023年最新数据显示,我国饲料生产用粮是4.23亿吨,占粮食消费量53%,高于33%食用和13%工业消费占比。所以说,粮食安全等同于饲料生产用粮的安全。

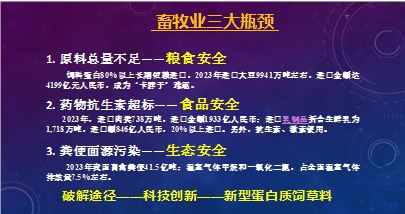

目前畜牧业发展面临三大瓶颈,首先是粮食安全:饲料粮的总量不足,饲料蛋白的80%以上依赖进口。第二食品安全:养殖过程中药物抗生素超标。第三个是生态安全:养殖过程及以后的污染问题。现在70%以上的大企业都是规模化养殖,禽畜粪便处理成为一个很大问题。去年的最新数据显示,禽畜粪便量多达41.5亿吨,已经超出固液废弃物的污染量。另外,养殖过程中产生的温室气体、甲烷和一氧化氮占全国温室气体排放总量的7.5%。这些问题,是目前传统的养殖方式无法避免的难题。我们要通过科技创新,构建新型蛋白质饲草料生产来解决这些问题。

畜牧业三大瓶颈:破解途径—探讨科技创新—解决新型蛋白质饲草料

二、科技创新

全国政协农业和农村委员会副主任刘永富2022年3月8日建议;向山上要油料!向构树要蛋白!

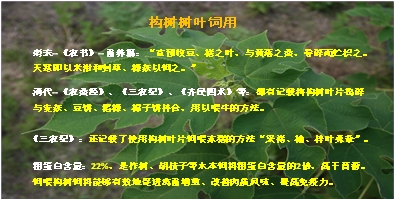

我们采取了“从无到有、从0到 1”的原创研究,梦想构建一棵树。桑科桑属的构树多年生阔叶乔木,分布广泛,适应性很强。历史记载构树起源于我国的古老树种,也是具有着悠久历史文化的乡土树种,以及多种用途的先锋植物。早在南宋已有用构树叶子作为饲料喂猪、喂牛的古籍记载,现在我国西南地区仍使用野生构树叶作为动物饲料。

但是,野生构树作为动物饲料存在三个不足,第一树叶面粗糙,茎叶表面有被毛,适口性比较差;第二野生构树直根系粗大,破坏耕地;第三构树的种子属于鸟食种子,具有无序传播的特点,对于生物安全会有一定影响。所以,我们采用将“分子模块设计育种、快速从头驯化策略”的现代生物技术与传统的遗传育种杂交方式相合应用到构树杂交的研究过程中。

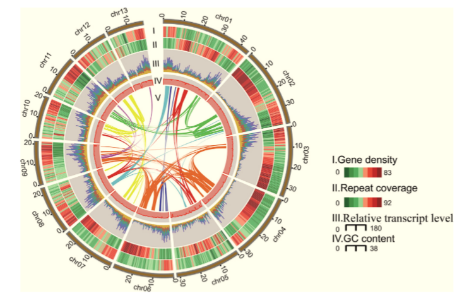

(一)构树基因组解析

通过基因组学研究,首次获得染色体级别高精度构树全基因组。结果显示,构树基因组大小为386.83Mb,编码30512个蛋白基因,其中,黄酮类合成基因家族显著扩张,木质素合成基因家族收缩,使得来源于同一前体的黄酮类增加、木质素减少,揭示了构树用于造纸、饲用和药用的遗传基础,为高蛋白质木本饲用植物的研究和开发提供了重要的理论依据。

构树基因组结构

(二)性状形成机制研究

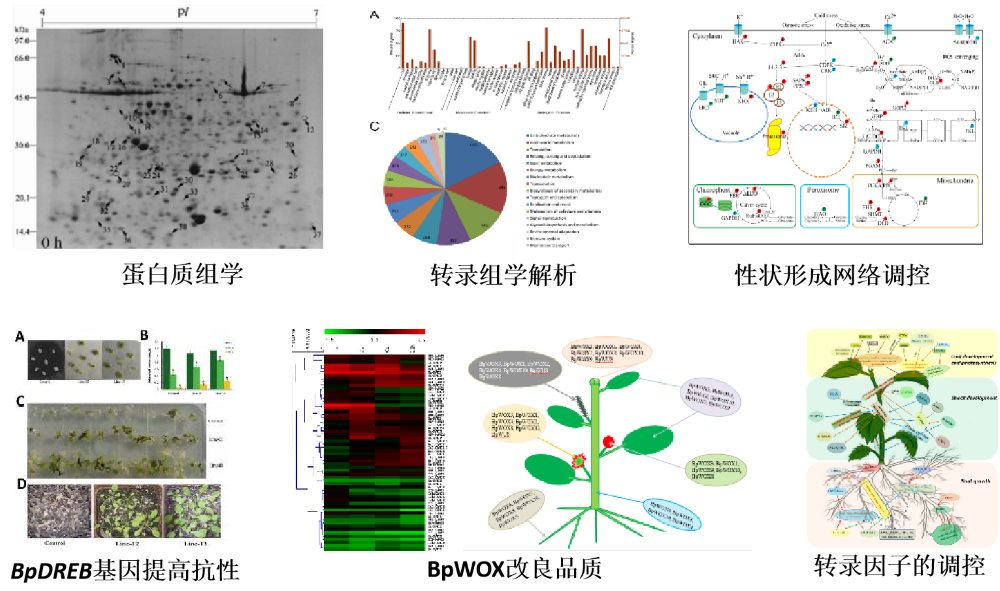

采用蛋白质组学、转录组学等手段对杂交构树产量、品种和适应性等主要农艺性状形成机制研究,已发现100多关键基因,是后续育种工作开展的重要候选基因。

(三)分子设计育种

如能培育树形优美,干高枝少,是绿化和造纸的好原料;如能培育株矮、枝多、叶茂则是动物的好饲料。

1. 株型调控基因编辑

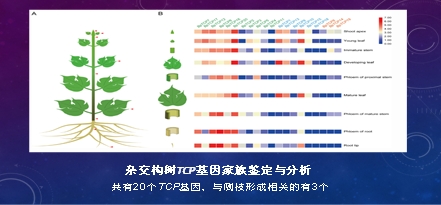

TCP(Teosinte branched1/Cincinnata/Proliferating cell factor)蛋白是植物所特有的一类转录因子,主要参与调控植物器官的的三维形态发育。构树有20个TCP家族成员,其中有3个与侧枝发育相关,对杂交构树株型形成有重要的理论意义和现实价值。

利用CRISPR/Cas9技术分别对3个BpTCP基因进行敲除,均得到侧枝显著增加的基因编辑植株,有利于选育枝多、叶茂、高产饲用型杂交构树新品种。

BpTCP缺失植株生长情况

对照

BpTCP基因编辑

2. 叶型调控基因编辑

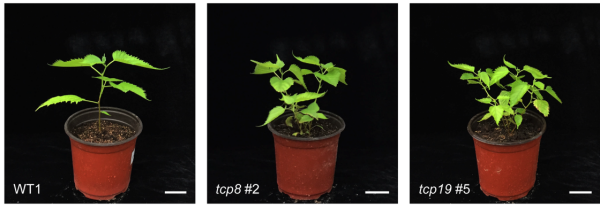

WOX(WUSCHEL-related homeobox)转录因子是植物特有的基因家族,在植物生长发育和逆境适应等方面发挥重要作用。杂交构树中有10个WOX转录因子,其中3个WOX基因共同调控叶片发育。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除BpWOX1基因,与对照杂交构树相比,叶片裂度大,叶色深,植株矮,生物产量低。生物学性状和农艺、经济性状仍在选育中。

从杂交构树中鉴定到10个BpWOX基因

对照

BpWOX基因编辑

3. 叶色调控基因工程

CYP酶是细胞色素氧化酶类,参与植物生长发育多种功能。杂交构树中有4个BpCYP707A基因。利用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除BpCYP707A4基因,能调控叶色,使绿叶变成金黄色叶,叶绿素减少、叶黄素、类黄酮等增加,有利于有用代谢化合物品种的培育。

杂交构树BpCYP707A基因家族成员鉴定

Gene ID | Gene name | Chr | AA | CDS | pI | MW (Da) |

Bp04g0157 | BpCYP707A1 | chr04 | 375 | 1125 | 9.07 | 43008.81 |

Bp09g1235 | BpCYP707A2 | chr09 | 500 | 1500 | 9.15 | 56593.58 |

Bp02g1899 | BpCYP707A3 | chr02 | 474 | 1422 | 9.08 | 54034.62 |

Bp11g0437 | BpCYP707A4 | chr11 | 488 | 1464 | 9.22 | 55863.46 |

基因编辑绿叶敲出BpCYP707A4基因

绿叶 敲出

对照

金叶突变体

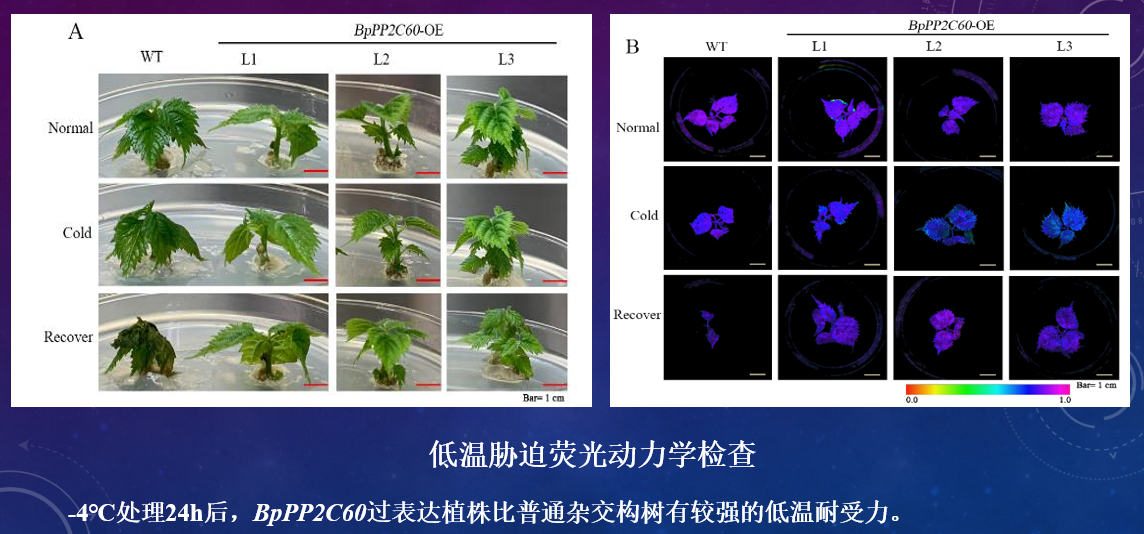

4. 耐寒性调控

PP2C磷酸酶是植物中一类重要的蛋白质磷酸酶,可以被多种环境胁迫或发育信号激活,从而参与植物多种生长发育过程,在植物应对各种非生物胁迫时也发挥了重要作用。杂交构树低温磷酸化蛋白质组学数据表明,BpPP2C60蛋白在低温条件下磷酸化水平显著提高,BpPP2C60过表达株系低温状态下的受损伤程度明显降低,可以提高植株的耐低温能力。

(四)杂交育种

通过杂交选育结合太空诱变培育出首个木本、高蛋白、饲用新品种——杂交构树‘科构101’,在保留野生构树优良特点,同时,克服饲用方面的不足,茎叶蛋白质提高5%以上,木质素降低2%以上,适应性、耐盐碱能力得到提高。

杂交构树枝叶繁茂,树冠宽阔,叶面光滑,适口性好;侧根发达,主要分布在土壤耕作层,不破坏耕地,在适当施肥情况下不影响地力,种养结合还可以沃土肥田;该品种为雌性,败育,没有种子,不会无序传播。

主要经济特性:

1. 速生、丰产、耐砍伐

杂交构树生长快、产量高,每年采收3-5次,南方条件好的地区亩产嫩枝叶8吨左右(干重2吨以上),每吨按600元计算,产值4000多元/亩·年,纯收入2000元/亩·年以上。杂交构树是多年生作物,一次栽种,多年受益,像割韭菜一样,可连续收割15-20年,

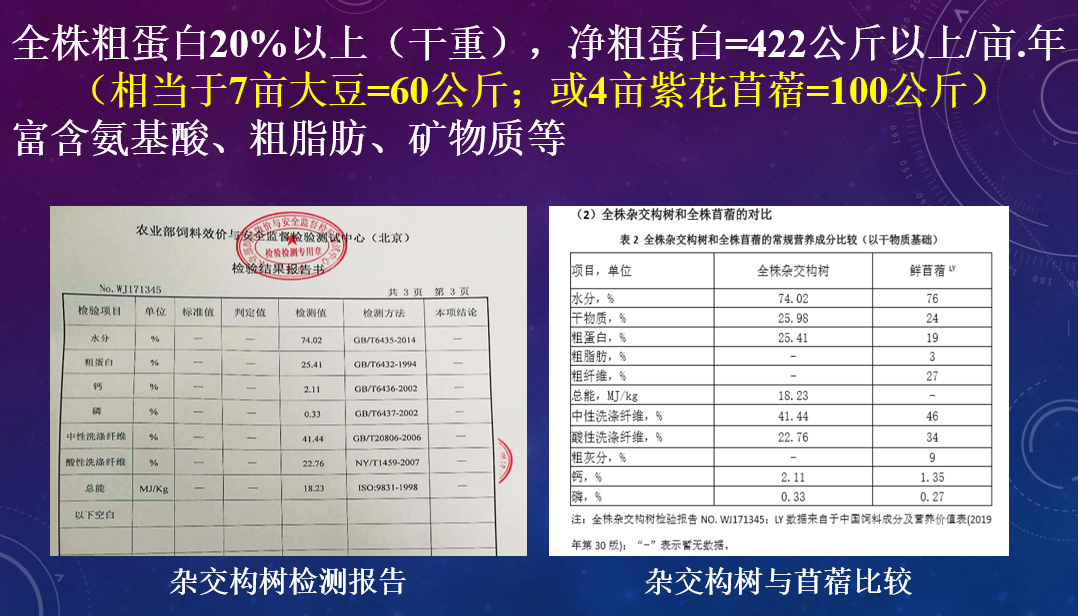

2. 蛋白高、营养丰富、适口性好

根据农业部饲料效价与安全监督检验测试中心检测表明,杂交构树全株青贮料粗蛋白含量为21.15%,折合成净粗蛋白质产量为423公斤/亩˙年,分别相当于7亩大豆(产量150公斤/亩˙年×蛋白质含量40% =蛋白质60公斤/亩˙年),是目前单产蛋白质最高的饲用作物。同时,氨基酸含量高,种类齐全,苜蓿和豆粕中有12种氨基酸,而杂交构树可以检测到18种氨基酸,有较高的饲用价值。

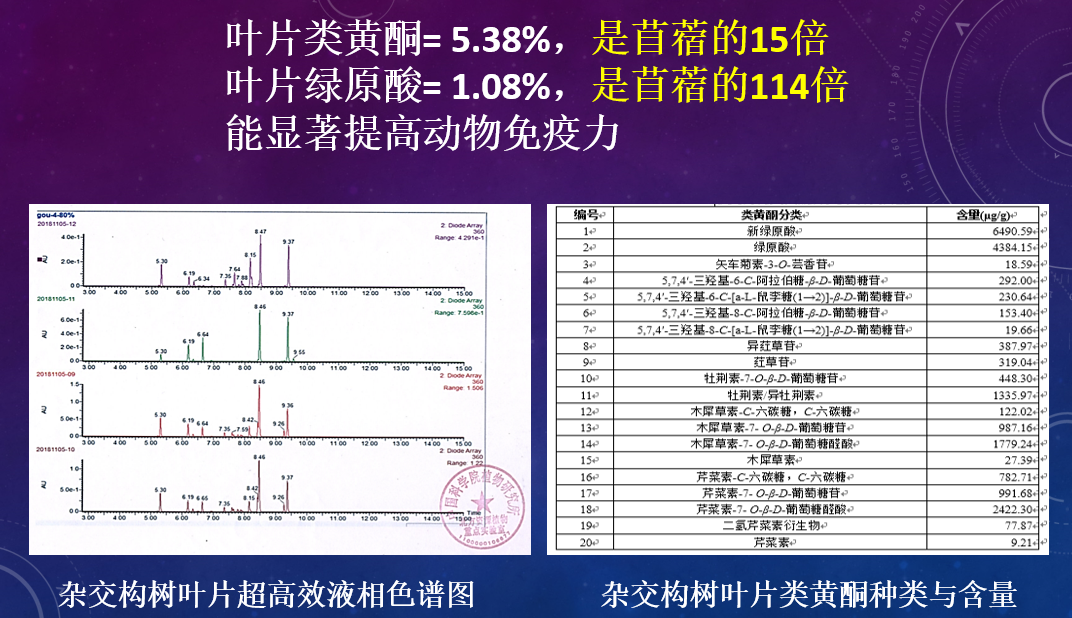

3. 富含类黄酮等功能活性物质

杂交构树叶片类黄酮含量达5.38%,是紫花苜蓿的15倍。其中,起重要功能作用的绿原酸含量为1.087%,是紫花苜蓿的114倍。在畜牧业动物养殖生产上,类黄酮能显著提高动物生产性能,改善动物机体免疫机能,增强动物机体抗病力,减少药物、抗生素等的使用。

2022年7月,杂交构树新饲草料品种成果在“首届植物科学前沿学术大会”上被宣布为代表性重大科研进展。

三、应用推广

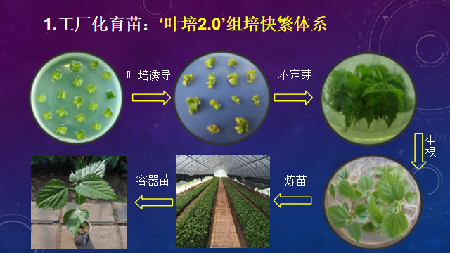

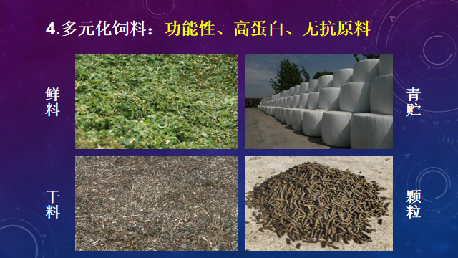

杂交构树‘以树代粮、种养结合’‘构-饲-畜’一体化生态农牧业循环经济模式,主要采用种苗工厂化、种植标准化、采加机械化、饲料多元化、养殖科学化‘五化’技术体系。在国务院扶贫办推动部署下,组织全国专家编制发布了21个杂交构树产业相关的团体标准,包括采收、加工以及猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鱼、驴、兔等饲料标准,为杂交构树农牧业发展提供的技术保障。

杂交构树生长过程不打农药,源头没有农残;养殖过程不用药物、抗生素等,生产的肉蛋奶生态健康、品质优良。

各地生产实践结果表明,发展杂交构树“构-饲-畜”一体化生态农牧业,具有“一升二增三降”的效果:“一升”,即提升品质,构饲猪肉肉质鲜嫩,蛋白质增加10%以上,脂肪降一半左右;构饲牛肉大理石花纹多,呈色好,蛋白质、必需氨基酸和风味氨基酸含量高,脂肪降低一半;构饲羊肉色泽鲜亮,肉质水嫩,DHA(俗称脑黄金)含量增加2倍,EPA(常称血管清道夫)含量增加1.6倍。“二增”,一是增强免疫力,不生病,喂养杂交构树发酵料的猪场很少发生非洲猪瘟;二是增加收益,种植杂交构树每亩增收2000元,养猪每头多赚1000元以上。“三降”,一是降低养殖成本20%以上;二是降低药物使用,实现无抗养殖;三是降低面源污染,粪便减少,臭味大大降低。事实说明:杂交构树“以树代粮、种养循环”模式,可有效缓解畜牧业“蛋白总量不足、食品安全堪忧、粪便面源污染”三大瓶颈,是破解我国蛋白质饲料‘卡脖子’难题的新途径。大力发展杂交构树非粮粗蛋白饲料有利于粮食安全,保障蛋白质供给、助力乡村振兴战略。

国家十分重视杂交构树产业发展,相关部委先后出台10多个支持文件。种植杂交构树见效快、易操作、多效益、可持续,年产值3000-5000元/亩,种养结合年产值1万以上/亩。如一家5口人的农户,种植10亩杂交构树搞养殖,当年可增收致富,第二年可奔小康。“十三五”期间杂交构树在全国28省种植100余万亩,脱贫20万多人,为打赢脱贫攻坚做出了积极贡献。

四、综合利用

杂交构树综合开发利用还有着广阔的前景,树皮纤维优良,可以制浆造纸、纺织。适应性强,在四荒地、沙化盐碱地、废弃工矿地、荒漠化、石漠化、沙漠化等上可以种植,是生态治理与国土绿化的好树种。枝干粉碎生产菌棒,可以养殖菌菇,产菇量增加,蛋白质、钙等营养成分含量提高。树叶、嫩芽可制保健茶,生产芽菜、包饺子,叶粉可添加做面食、点心等健康食品。全株提取物含有丰富的功能性物质,可用于保健品与化妆品,还可以生物制药。树干和枝条可当普通木材使用,生产人造板。材质天然多孔,灰分低等特征,可以生物制炭。半纤维素含量比一般木材高出,可发展精细林化工。除上述产业外,杂交构树种苗繁育、养殖后有机肥生产也是一个巨大产业。同时,杂交构树生产过程中的配套装备、相关机械、专用农机具、农资、耗材原料等,以及产品流通销售。

五、社会影响

习总书记:2017年2月,在第39次中央政治局集体学习会上,构树扶贫工程案例被选为参阅材料,得到中央的肯定;

李克强总理等: 2019年7月,国务院领导批示解决了构树扶贫工程用地的问题;

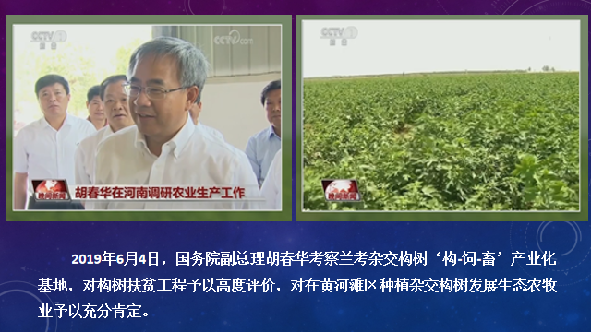

胡春华副总理: 2019年6月,在兰考现场考察,对杂交构树畜牧业与脱贫攻坚给予高度评价;2019年11月,“杂交构树是建立现代饲供应体系的有益探索”;

汪洋主席、胡春华副总理 2020年4月,在《构树扶贫进展情况报告》圈阅和批示。

1. 精准扶贫十大工程——构树扶贫工程

2014年12月,国务院扶贫开发领导小组将杂交构树纳入精准扶贫十大工程之一,通过探索性试点和扩大试点,在脱贫攻坚上见到成效,为破解蛋白质饲料‘卡脖子’难题探索出一条路子。为此,2019年11月,国务院扶贫办、自然资源部和农业农村部联合发文,明确杂交构树作为饲料,可以在一般耕地上种植。

2. 杂交构树蛋白质产业集群工程——饲草料新品种

农业农村部:2018年4月列入《饲料原料目录》、2018年6月列为重点非粮蛋白饲料资源;

国务院办公厅:2020年9月《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,纳入新饲草资源加大开发应用;

农业农村部:2021年12月《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,纳入饲草千亿级重点产业,因地制宜发展产业;

3. 乡村振兴特色优势产业培育工程

中国乡村发展自愿服务促进会,2022年6月,杂交构树为9个产业之一。在农业农村部、国家乡村振兴局领导下,成立专班工作组,制定实施方案、建立专家库,培育龙头企业,实施消费帮扶,搭建资金池,发布蓝皮书等,统筹协调各方资源,促进产业取得突破性、实质性进展。

脱贫攻坚、乡村振兴有杂交构树加入不单是工程本身,它的重要意义还在于找到了一条生态畜牧业发展的新路径,关乎国家粮食安全和食品安全战略,这个产业发展起来是件利国利民的好事。我们主要贡献:开创中国植物蛋白质组学学科领域;培育杂交构树新品种;提出“以树代粮”思路;创建‘构-饲-畜’一体化种植循环生态农牧业体系。谢谢!

【邀请报告】

【讨论与交流】

李承森:我们在路边经常可以看到构树,叶子形状很有特色。从高大的构树到大面积种植,而且做到矮化和产业化是一件很不容易的事情。从构树性状的筛选、组培、杂交育种等等,所取得的成绩得到国家的肯定。杂交构树做到“以树代粮”,发展畜牧业,这是很好的思路和途径,值得祝贺!任何新生事物都处在发展过程中,杂交构树在其他的方面是不是还有发挥作用的可能?以及后续研究工作还需要做什么?今天请大家来一起与沈教授集思广益,探讨问题和建议,畅所欲言。

白克智:提两点建议,一是加强宣传生理节水,所有的草本植物比木本植物蒸腾速率高50%以上。杂交构树灌水量减少了200方,我多次建议要进行测量数据,这是科学数据的依据。二是课题组的研究和自己比,从无到有,成绩很大,但是还要横向上比较。与之类似的扶贫项目不止一个,依据CCTV的信息来源,上海的卓越创新中心朱建康做的是藜麦。2013年联合国有一个决议,让全世界加强藜麦研究,朱建康说,将来藜麦要替代进口大豆,这是最终目标。山东有一个研究所打着袁隆平旗号说做到在山东东营地区的全海水灌溉水稻,这些案例都需要科学来证明。今天的报告中说杂交构树占用边际土地,即非耕地,那是占领的哪一块地?杂交构树项目的优势在哪里?这些都需要好好总结。

沈世华:杂交构树现在有两个品种,一个品种用来打浆造纸、另一个是用来做饲料。它们耐低温性都差不多,都在零下20度左右,最低的达到零下25度,比如在新疆伊犁河谷、北疆等地也能生长良好。但在造纸方面没什么推广,因为纸浆厂30万吨以上需要一百万亩以上的大规模种植。有一家上市公司曾经做过,后该公司因为2008年金融危机倒闭了。以前在15个省也推广过做类似工作,包括湖南、重庆、福建,福建有五万吨的纸浆厂,但金融危机时都收缩了。

王贵海:沈世华的工作我比较早就接触了,非常好。今天系统听了他的汇报,我的感想非常多。世华的工作是以国家需求的粮食安全为导向,同时以做好扶贫工程为动力,利用杂交构树的蛋白质含量高、生物量高、抗逆性强的特点,在畜牧业方向,将杂交构树发展作为饲料,广泛应用,取得很大成绩。

中国科学院植物研究所是以草牧业为特色的研究所,从牧草的基础性研究到应用研究,都做了很好的工作,影响也比较大。要从植物所的定位和基础研究方面提升在饲料牧草业发展上的亮点。当然还有很多,像芒草、甜高粱等等需要研究。植物所在植物科学、在国家需求方面潜力很大,还有重点实验室“北方植物资源实验室”,与植物资源,与标本馆工作相结合,整合力量会有很大发展。

沈世华杂交构树研究工作的另一个目的就是为了扶贫。我在四川看过相关地方的推广杂交构树,这已经成为我国十大精准扶贫工程,的确成绩显著。世华的工作给我的启发很大,从综合利用角度而言不仅仅是扶贫、不仅仅是畜牧,而且在食品安全上、粮食安全上、综合效益上还有很多路径可以走。基础研究从基因转录方面入手,从叶型、叶色等方面做了很多基因调控的研究,基因分析也比较多。既然是利用其蛋白质含量高的特性,所以在蛋白质调控方面应该加强。杂交构树在抗寒性方面比较好,但是没有抗旱性的研究,抗旱性也很重要。

因为要以树代粮,就不能跟粮食争土地,不要与18亿亩耕地争地,要充分利用贫瘠土地种植。这些土地一般是在我国西北地区,多是干旱的土地;而构树的分布一般是中东部地区。建议要研究利用西北的干旱土地,还有利用中东部的非耕地,广泛而言,像东北的盐碱地、中东部的贫瘠土地是否可以种植构树。抗旱基因调控的发掘更为重要。分子模块育种,育种方面是利用有性繁殖,一年三五次,无性繁殖育种调控时间很短,开展基因表型的调控研究很方便。保持粮食安全必须充分利用干旱土地进行大片种植。生物的适应性会来得晚,生物适应性本质而言还是非常好的,所以发掘这方面的能力是有可能的。

基因调控一是蛋白质含量、二是抗逆的适应性。从应用角度而言,7亿亩大豆蛋白质一年三五茬八吨生物量是非常客观的,所以希望在植物蛋白上下工夫。作为植物蛋白的大豆,是否可以把植物蛋白提取出来作为人类的植物蛋白的来源,或者是精饲料,或者是其他的营养蛋白的供给?是否可以用蛋白粉的提取来补充蛋白质的来源?从精加工上要往品质高的方面走,粗的方面可以做田间饲料。要变为粮不仅仅是做蔬菜,也可以利用植物蛋白,解决大豆每年上亿吨的进口,也可以考虑和苜蓿结合。

我们的生产一方面是利用贫瘠土地,另一方面可以工厂化。工厂化像李少华做葡萄。现在蔬菜工厂化是在厦门。要做到智能化、数字化很重要。杂交构树工厂化就要在很大的立体空间里大量生产构树的树叶,高效利用光和效应、利用色普效应、应用营养液效,大量生产,精加工。这在发达地区做到产业化、工厂化、数字化,利用光合效实现目标。

总体而言,发展是无限的,是可以涵盖方方面面的,但是要聚焦于几个方面,比如高精化。植物所可以先来做,就像做葡萄酒一样,可以生产,但是转让给长城、张裕也不容易,人家有自己葡萄基地。我们自己搞发酵罐,现在成为香山品牌葡萄酒,喝起来比长城牌更好喝,可以在葡萄酒产业方面另走一条路。现在研究淀粉,以二氧化碳制造淀粉也是如此。生产蛋白质,变为粮食基地,同样可以成功。

李良千:现在的转基因大豆、玉米、马铃薯等等通过转基因办法进行改良,其营养成分和其他成分有些什么改变?

沈世华:金叶杂交构树是无性克隆,繁殖的组培苗性状稳定,都是一样的。基因工程有两个手段,一是转基因、二是基因编辑,我们都用了,还在实验室、实验地阶段,有三个品种已经到了实验地,还未推广,后面对于动植物和生态的影响还没有获取数据,但是前景应该是好的。首先这些基因是构树本身自己存在的,第一个手段,过表达转基因就是加强表达的;第二个手段,基因编辑基因,敲除突变不表达,都是自己的基因,作用功能是清楚的,像调整叶型、株型、叶色等等,最后的数据要经过实践而得到。木本植物跟农作物有区别,好处是一个优株就可以克隆繁殖,木本多年生,植株占有空间大,产量高,一亩地几百棵到一千株的左右,所以用单株克隆技术很成熟,可以完全复制,后代遗传性完全一样,更有利于未来农业。农作物需要达到六七千株或更多,组培克隆不现实,杂交育种种子有杂种优势,但是每粒种子都有区别,子二代、子三代就有变异了。谢谢!

主持人:杂交构树,杂交的概念跟原来的传统不同,也就是基因组合,还有父本母本。

沈世华:构树杂交育种目前两个路线,一线路线是种内杂交,一条路线是种间杂交。桑科构属有五个生物学的种,我国有4种构树、楮、藤构、落叶花桑,构树又叫大构树,楮又叫小构树。做饲料的杂交构树是种间杂交,是大构树做父本,小构树做母本杂交选育得到的。杂交构树还可以更精准的提高,包括耐干旱、低温盐碱贫瘠等等完全可能,因为是“处女树种”,相对传统作物研究还非常浅。

沈孝辉:沈世华教授关于杂交构树长时间的研究,耗费了大量心血,杂交构树的优点和意义不用赘述,介绍得很全面。任何一个高科技都是有利有弊,在沈教授报告中谈到的都是利的一面,也需要谈谈这种科技有没有弊的可能性或者结果,比如对于森林生态系统的影响、对农业生态系统的影响,比如通过食物链对人的健康的影响,如果把弊或者弊的可能性的研究成果也写进报告里,那样就就完整了,成为经得起历史考验的报告。

沈教授用半生的精力来研究构树,确实用处也很大。我去东北考察发现,现在吉林省很多地方种植的是转基因玉米和转基因大豆,漫山遍野。到底转基因的食物对人体有没有影响,咱们国家对这方面的有些研究并不深入。我做了一些初步调研:吉林省安图县两江镇的粮库过去鼠害严重,苞米、黄豆曾经被老鼠吃掉很多,包括大田里面老鼠也会进来吃。老鼠一年可以繁殖多代,两三年下来十几代、几十代。现在这个问题解决了,因为只生产转基因玉米、转基因大豆,结果是发现粮库里的老鼠大多数得了肿瘤,母鼠生不出小鼠了,最终导致老鼠种群大量减少。老鼠的案例使我产生了联想:人类食用转基因食品后,要经过几十代需要几百年后果才能显现,结果不得而知。我了解到到农业部关于转基因粮食作物的实验只做了短短三个月,其结果肯定没问题。但是三十年、三百年以后呢?我们确实需要为后代着想。

基因编辑就是转基因,沈世华教授也说有一些树种的杂交没问题,但是繁殖涉及基因编辑和转基因,我认为要慎重,不是不可以做,而是要慎重,而且要经过长期的研究和实验。试验结果如果对生态系统是安全的、对人体或者通过食物链转移到人体也是安全的,这个构树就是最优秀的。搞科学的人都明白一个道理,科学不拒绝置疑,而是欢迎质疑,只有经得起质疑才是真理。

最后谈到品种衍生的问题,不仅是构树,还有很多树种都可以产业化,比如乔木不但可以作为饲料的补充,也可以作为粮食的补充、还可以作为油料、水果、茶叶和坚果的补充等等。如果这些树种也像构树一样采取基因编辑的方法来转基因化,中国的森林就变为转基因森林了。拓展一下,如果是一个树种问题不是很大;如果将来纷纷效仿,很多树种都转基因化,其前景真是不堪设想。

沈世华:这个问题非常好!我们很关注生物多样性和生物安全,目前应用的还是杂交的和诱变的品种,基因编辑之后的工作还没有做完,释放的工作要经过评价。转基因是老话题,应该要严格的控制评价过后安全了就是很好的生物科技,是值得推广的,这些负面的作用是需要长期观察的,因为育种就是基因的交流,杂交是大片断的基因交流,转基因也好、基因编辑只是对个别重要的基因进行人工干预,但是需要长期的生态评价才可以,基因的工作将来也是要做完整了才释放,不要因为一点点用途就损害更大的方面。谢谢!

赵震声:目前社会上对转基因意见或者议论非常大,正负意见比较多,社会上普通百姓或者非专业人士和专业人士的意见是截然不同的,作为专业人员是有责任向老百姓说清楚的。作为科学家,总是要向社会传播正确理念,要做到客观正确。我认为作为研究植物的人都应该有责任感,向社会说清楚。

插话:农业部对转基因放开了,国家已经有了决策。

赵震声:“以树代粮”意义重大,对国家粮食安全很重要,即便目前解决的不是人的口粮问题,而是解决牲畜的口粮问题,也是很重要的,因为牲畜跟人的关系是非常密切的,而牲畜每年消耗的粮食恐怕比人类更多,前年达到49%,2023年达到53%,存在着和人争粮的问题,如果能够把构树工程推广开来,其意义是非常非常重大的。

沈世华:现在用的是杂交的和太空搭载选育的,我们一定有这样的责任和义务和科学道德的。我自己的观点主张要用先进的科技来解决面临的问题,比如郭三堆老师搞的抗虫棉花研究,积累了很多转基因的经验,节约了很多农药并且减少了污染,并且减少了化石能源的消耗,还是有价值的。过程当中,包括宣传过程中的策略问题,当初还有一些国际上的各类原因,导致老百姓说转基因不好,因为现在的宣传不够,总觉得害怕,把转基因妖魔化了。

插话:关于转基因问题,科学家和老百姓之间存在的差别这么大,不可理解。如果说是一个正确的科学理念,还是要坚持的。

主持人:我个人认为,这是两件事,一个是转基因技术,生物学研究到达分子生物学阶段,转基因技术是很棒的。另一个是转基因食物,对于人类食用,其结果如何,在短期内能不能说清楚?就像原子裂变一样产生原子能,可以用来发电,而用在原子弹里,就是杀人。转基因技术本身绝对没问题,把自然界里生物的杂交、基因交流变成为人为技术是非常好的,包括给人类治病等都是没问题,但是,抗虫害的蛋白转入植物,有无可能进入粮食中,再吃入人体,会不会有潜在的危害?老百姓有疑虑,我们需要依据科学证据讲清楚。我们讲驴马杂交产生骡子是自然现象,骡子基本上不能够产生下一代,这个自然杂交过程时加上得到大自然的控制。这是38亿年陆地生物演化的规律,自然界的生物间的杂交,如果出现什么问题,自然规律会限制和控制这种现象和过程。但是人工转基因进去就需要有证据来说清楚!美国人竭尽全力控制我们的高科技发展,为什么转基因农作物,美国却也是竭尽全力要推给中国呢?答案呢?

曹以玉:各位老专家、老领导,大家上午好!非常高兴参加今天植物所组织的沙龙活动,我代表院老科协对这次活动做简要总结。今天的活动非常精彩,达到了预期目的,沈世华教授的报告做得非常前沿、非常到位。这次活动可以总结以下四个方面特点:

一是选题定位准确。学术沙龙定位要在科学技术前沿,主题选择应该是前沿的,而且立意要解决的是国家重大需求。杂交构树的项目在乡村振兴和脱贫攻坚方面都发挥了重要作用,具有战略意义。

二是参与沙龙活动的人员比较广泛。有所内外、院内外的,老中青相结合。可以听到方方面面的声音,从不同方面就一个问题发表不同的见解。当然,也达成了共识,

三是讨论比较深入。大家讨论问题很尖锐,也非常具有建设性,碰撞出智慧火花。

四是组织规范。参加沙龙活动的专家遴选、主持人现场组织,所老科协、离退休办公室同志们做了大量准备和组织工作,现场协调非常到位,沙龙活动非常圆满。

本次沙龙活动开得很成功,要感谢沈世华老师的精彩报告和主持人的组织协调。沙龙结束后要尽快完成后续的新闻稿件与上网稿件,要在院网站“科学智慧火花”栏目当中刊载,将学术沙龙的主要观点予以报道。

现在,中国科学院正在组织全院响应党中央的号召,奋力抢占科技制高点。看看能否在这个方面所里面围绕抢占科技治制高点、解决“卡脖子”问题方面发挥作用,争取有所建树、有所作为。感谢各位!

【总结与建议】

1、“以树代粮”的杂交构树工程具有发展前景,要争取国家的支持,申请先导项目。

2、转基因研究作为研究技术无可置疑,但是涉及到人类的食品,就要倍加注意。杂交构树是解决牲畜饲料的,最后还是要进入人类的食品里。

3、杂交构树要能在盐碱地、沙地、贫瘠地大面积种植,其意义与贡献巨大。

4、杂交构树的饲料可以进行深加工,例如做成颗粒状,既容易储藏到淡季喂饲,也可以改变口感,成为牲畜喜欢吃的饲料。

5、杂交构树繁殖快,对森林生态和农业生态是否会有影响?

李承森:我们在路边经常可以看到构树,叶子形状很有特色。从高大的构树到大面积种植,而且做到矮化和产业化是一件很不容易的事情。从构树性状的筛选、组培、杂交育种等等,所取得的成绩得到国家的肯定。杂交构树做到“以树代粮”,发展畜牧业,这是很好的思路和途径,值得祝贺!任何新生事物都处在发展过程中,杂交构树在其他的方面是不是还有发挥作用的可能?以及后续研究工作还需要做什么?今天请大家来一起与沈教授集思广益,探讨问题和建议,畅所欲言。

白克智:提两点建议,一是加强宣传生理节水,所有的草本植物比木本植物蒸腾速率高50%以上。杂交构树灌水量减少了200方,我多次建议要进行测量数据,这是科学数据的依据。二是课题组的研究和自己比,从无到有,成绩很大,但是还要横向上比较。与之类似的扶贫项目不止一个,依据CCTV的信息来源,上海的卓越创新中心朱建康做的是藜麦。2013年联合国有一个决议,让全世界加强藜麦研究,朱建康说,将来藜麦要替代进口大豆,这是最终目标。山东有一个研究所打着袁隆平旗号说做到在山东东营地区的全海水灌溉水稻,这些案例都需要科学来证明。今天的报告中说杂交构树占用边际土地,即非耕地,那是占领的哪一块地?杂交构树项目的优势在哪里?这些都需要好好总结。

沈世华:杂交构树现在有两个品种,一个品种用来打浆造纸、另一个是用来做饲料。它们耐低温性都差不多,都在零下20度左右,最低的达到零下25度,比如在新疆伊犁河谷、北疆等地也能生长良好。但在造纸方面没什么推广,因为纸浆厂30万吨以上需要一百万亩以上的大规模种植。有一家上市公司曾经做过,后该公司因为2008年金融危机倒闭了。以前在15个省也推广过做类似工作,包括湖南、重庆、福建,福建有五万吨的纸浆厂,但金融危机时都收缩了。

王贵海:沈世华的工作我比较早就接触了,非常好。今天系统听了他的汇报,我的感想非常多。世华的工作是以国家需求的粮食安全为导向,同时以做好扶贫工程为动力,利用杂交构树的蛋白质含量高、生物量高、抗逆性强的特点,在畜牧业方向,将杂交构树发展作为饲料,广泛应用,取得很大成绩。

中国科学院植物研究所是以草牧业为特色的研究所,从牧草的基础性研究到应用研究,都做了很好的工作,影响也比较大。要从植物所的定位和基础研究方面提升在饲料牧草业发展上的亮点。当然还有很多,像芒草、甜高粱等等需要研究。植物所在植物科学、在国家需求方面潜力很大,还有重点实验室“北方植物资源实验室”,与植物资源,与标本馆工作相结合,整合力量会有很大发展。

沈世华杂交构树研究工作的另一个目的就是为了扶贫。我在四川看过相关地方的推广杂交构树,这已经成为我国十大精准扶贫工程,的确成绩显著。世华的工作给我的启发很大,从综合利用角度而言不仅仅是扶贫、不仅仅是畜牧,而且在食品安全上、粮食安全上、综合效益上还有很多路径可以走。基础研究从基因转录方面入手,从叶型、叶色等方面做了很多基因调控的研究,基因分析也比较多。既然是利用其蛋白质含量高的特性,所以在蛋白质调控方面应该加强。杂交构树在抗寒性方面比较好,但是没有抗旱性的研究,抗旱性也很重要。

因为要以树代粮,就不能跟粮食争土地,不要与18亿亩耕地争地,要充分利用贫瘠土地种植。这些土地一般是在我国西北地区,多是干旱的土地;而构树的分布一般是中东部地区。建议要研究利用西北的干旱土地,还有利用中东部的非耕地,广泛而言,像东北的盐碱地、中东部的贫瘠土地是否可以种植构树。抗旱基因调控的发掘更为重要。分子模块育种,育种方面是利用有性繁殖,一年三五次,无性繁殖育种调控时间很短,开展基因表型的调控研究很方便。保持粮食安全必须充分利用干旱土地进行大片种植。生物的适应性会来得晚,生物适应性本质而言还是非常好的,所以发掘这方面的能力是有可能的。

基因调控一是蛋白质含量、二是抗逆的适应性。从应用角度而言,7亿亩大豆蛋白质一年三五茬八吨生物量是非常客观的,所以希望在植物蛋白上下工夫。作为植物蛋白的大豆,是否可以把植物蛋白提取出来作为人类的植物蛋白的来源,或者是精饲料,或者是其他的营养蛋白的供给?是否可以用蛋白粉的提取来补充蛋白质的来源?从精加工上要往品质高的方面走,粗的方面可以做田间饲料。要变为粮不仅仅是做蔬菜,也可以利用植物蛋白,解决大豆每年上亿吨的进口,也可以考虑和苜蓿结合。

我们的生产一方面是利用贫瘠土地,另一方面可以工厂化。工厂化像李少华做葡萄。现在蔬菜工厂化是在厦门。要做到智能化、数字化很重要。杂交构树工厂化就要在很大的立体空间里大量生产构树的树叶,高效利用光和效应、利用色普效应、应用营养液效,大量生产,精加工。这在发达地区做到产业化、工厂化、数字化,利用光合效实现目标。

总体而言,发展是无限的,是可以涵盖方方面面的,但是要聚焦于几个方面,比如高精化。植物所可以先来做,就像做葡萄酒一样,可以生产,但是转让给长城、张裕也不容易,人家有自己葡萄基地。我们自己搞发酵罐,现在成为香山品牌葡萄酒,喝起来比长城牌更好喝,可以在葡萄酒产业方面另走一条路。现在研究淀粉,以二氧化碳制造淀粉也是如此。生产蛋白质,变为粮食基地,同样可以成功。

李良千:现在的转基因大豆、玉米、马铃薯等等通过转基因办法进行改良,其营养成分和其他成分有些什么改变?

沈世华:金叶杂交构树是无性克隆,繁殖的组培苗性状稳定,都是一样的。基因工程有两个手段,一是转基因、二是基因编辑,我们都用了,还在实验室、实验地阶段,有三个品种已经到了实验地,还未推广,后面对于动植物和生态的影响还没有获取数据,但是前景应该是好的。首先这些基因是构树本身自己存在的,第一个手段,过表达转基因就是加强表达的;第二个手段,基因编辑基因,敲除突变不表达,都是自己的基因,作用功能是清楚的,像调整叶型、株型、叶色等等,最后的数据要经过实践而得到。木本植物跟农作物有区别,好处是一个优株就可以克隆繁殖,木本多年生,植株占有空间大,产量高,一亩地几百棵到一千株的左右,所以用单株克隆技术很成熟,可以完全复制,后代遗传性完全一样,更有利于未来农业。农作物需要达到六七千株或更多,组培克隆不现实,杂交育种种子有杂种优势,但是每粒种子都有区别,子二代、子三代就有变异了。谢谢!

主持人:杂交构树,杂交的概念跟原来的传统不同,也就是基因组合,还有父本母本。

沈世华:构树杂交育种目前两个路线,一线路线是种内杂交,一条路线是种间杂交。桑科构属有五个生物学的种,我国有4种构树、楮、藤构、落叶花桑,构树又叫大构树,楮又叫小构树。做饲料的杂交构树是种间杂交,是大构树做父本,小构树做母本杂交选育得到的。杂交构树还可以更精准的提高,包括耐干旱、低温盐碱贫瘠等等完全可能,因为是“处女树种”,相对传统作物研究还非常浅。

沈孝辉:沈世华教授关于杂交构树长时间的研究,耗费了大量心血,杂交构树的优点和意义不用赘述,介绍得很全面。任何一个高科技都是有利有弊,在沈教授报告中谈到的都是利的一面,也需要谈谈这种科技有没有弊的可能性或者结果,比如对于森林生态系统的影响、对农业生态系统的影响,比如通过食物链对人的健康的影响,如果把弊或者弊的可能性的研究成果也写进报告里,那样就就完整了,成为经得起历史考验的报告。

沈教授用半生的精力来研究构树,确实用处也很大。我去东北考察发现,现在吉林省很多地方种植的是转基因玉米和转基因大豆,漫山遍野。到底转基因的食物对人体有没有影响,咱们国家对这方面的有些研究并不深入。我做了一些初步调研:吉林省安图县两江镇的粮库过去鼠害严重,苞米、黄豆曾经被老鼠吃掉很多,包括大田里面老鼠也会进来吃。老鼠一年可以繁殖多代,两三年下来十几代、几十代。现在这个问题解决了,因为只生产转基因玉米、转基因大豆,结果是发现粮库里的老鼠大多数得了肿瘤,母鼠生不出小鼠了,最终导致老鼠种群大量减少。老鼠的案例使我产生了联想:人类食用转基因食品后,要经过几十代需要几百年后果才能显现,结果不得而知。我了解到到农业部关于转基因粮食作物的实验只做了短短三个月,其结果肯定没问题。但是三十年、三百年以后呢?我们确实需要为后代着想。

基因编辑就是转基因,沈世华教授也说有一些树种的杂交没问题,但是繁殖涉及基因编辑和转基因,我认为要慎重,不是不可以做,而是要慎重,而且要经过长期的研究和实验。试验结果如果对生态系统是安全的、对人体或者通过食物链转移到人体也是安全的,这个构树就是最优秀的。搞科学的人都明白一个道理,科学不拒绝置疑,而是欢迎质疑,只有经得起质疑才是真理。

最后谈到品种衍生的问题,不仅是构树,还有很多树种都可以产业化,比如乔木不但可以作为饲料的补充,也可以作为粮食的补充、还可以作为油料、水果、茶叶和坚果的补充等等。如果这些树种也像构树一样采取基因编辑的方法来转基因化,中国的森林就变为转基因森林了。拓展一下,如果是一个树种问题不是很大;如果将来纷纷效仿,很多树种都转基因化,其前景真是不堪设想。

沈世华:这个问题非常好!我们很关注生物多样性和生物安全,目前应用的还是杂交的和诱变的品种,基因编辑之后的工作还没有做完,释放的工作要经过评价。转基因是老话题,应该要严格的控制评价过后安全了就是很好的生物科技,是值得推广的,这些负面的作用是需要长期观察的,因为育种就是基因的交流,杂交是大片断的基因交流,转基因也好、基因编辑只是对个别重要的基因进行人工干预,但是需要长期的生态评价才可以,基因的工作将来也是要做完整了才释放,不要因为一点点用途就损害更大的方面。谢谢!

赵震声:目前社会上对转基因意见或者议论非常大,正负意见比较多,社会上普通百姓或者非专业人士和专业人士的意见是截然不同的,作为专业人员是有责任向老百姓说清楚的。作为科学家,总是要向社会传播正确理念,要做到客观正确。我认为作为研究植物的人都应该有责任感,向社会说清楚。

插话:农业部对转基因放开了,国家已经有了决策。

赵震声:“以树代粮”意义重大,对国家粮食安全很重要,即便目前解决的不是人的口粮问题,而是解决牲畜的口粮问题,也是很重要的,因为牲畜跟人的关系是非常密切的,而牲畜每年消耗的粮食恐怕比人类更多,前年达到49%,2023年达到53%,存在着和人争粮的问题,如果能够把构树工程推广开来,其意义是非常非常重大的。

沈世华:现在用的是杂交的和太空搭载选育的,我们一定有这样的责任和义务和科学道德的。我自己的观点主张要用先进的科技来解决面临的问题,比如郭三堆老师搞的抗虫棉花研究,积累了很多转基因的经验,节约了很多农药并且减少了污染,并且减少了化石能源的消耗,还是有价值的。过程当中,包括宣传过程中的策略问题,当初还有一些国际上的各类原因,导致老百姓说转基因不好,因为现在的宣传不够,总觉得害怕,把转基因妖魔化了。

插话:关于转基因问题,科学家和老百姓之间存在的差别这么大,不可理解。如果说是一个正确的科学理念,还是要坚持的。

主持人:我个人认为,这是两件事,一个是转基因技术,生物学研究到达分子生物学阶段,转基因技术是很棒的。另一个是转基因食物,对于人类食用,其结果如何,在短期内能不能说清楚?就像原子裂变一样产生原子能,可以用来发电,而用在原子弹里,就是杀人。转基因技术本身绝对没问题,把自然界里生物的杂交、基因交流变成为人为技术是非常好的,包括给人类治病等都是没问题,但是,抗虫害的蛋白转入植物,有无可能进入粮食中,再吃入人体,会不会有潜在的危害?老百姓有疑虑,我们需要依据科学证据讲清楚。我们讲驴马杂交产生骡子是自然现象,骡子基本上不能够产生下一代,这个自然杂交过程时加上得到大自然的控制。这是38亿年陆地生物演化的规律,自然界的生物间的杂交,如果出现什么问题,自然规律会限制和控制这种现象和过程。但是人工转基因进去就需要有证据来说清楚!美国人竭尽全力控制我们的高科技发展,为什么转基因农作物,美国却也是竭尽全力要推给中国呢?答案呢?

曹以玉:各位老专家、老领导,大家上午好!非常高兴参加今天植物所组织的沙龙活动,我代表院老科协对这次活动做简要总结。今天的活动非常精彩,达到了预期目的,沈世华教授的报告做得非常前沿、非常到位。这次活动可以总结以下四个方面特点:

一是选题定位准确。学术沙龙定位要在科学技术前沿,主题选择应该是前沿的,而且立意要解决的是国家重大需求。杂交构树的项目在乡村振兴和脱贫攻坚方面都发挥了重要作用,具有战略意义。

二是参与沙龙活动的人员比较广泛。有所内外、院内外的,老中青相结合。可以听到方方面面的声音,从不同方面就一个问题发表不同的见解。当然,也达成了共识,

三是讨论比较深入。大家讨论问题很尖锐,也非常具有建设性,碰撞出智慧火花。

四是组织规范。参加沙龙活动的专家遴选、主持人现场组织,所老科协、离退休办公室同志们做了大量准备和组织工作,现场协调非常到位,沙龙活动非常圆满。

本次沙龙活动开得很成功,要感谢沈世华老师的精彩报告和主持人的组织协调。沙龙结束后要尽快完成后续的新闻稿件与上网稿件,要在院网站“科学智慧火花”栏目当中刊载,将学术沙龙的主要观点予以报道。

现在,中国科学院正在组织全院响应党中央的号召,奋力抢占科技制高点。看看能否在这个方面所里面围绕抢占科技治制高点、解决“卡脖子”问题方面发挥作用,争取有所建树、有所作为。感谢各位!