【简介】

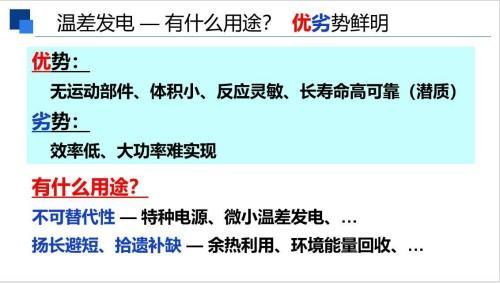

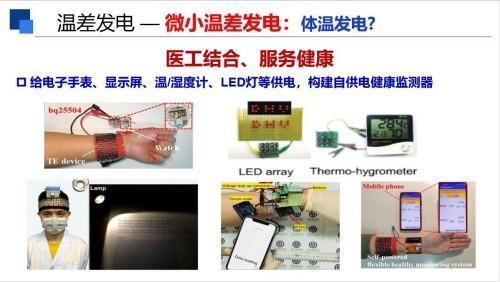

随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的日益增强,开发清洁、高效的能源技术已成为21世纪的重要课题。温差发电作为一种利用温差效应直接将热能转换为电能的技术,以其清洁、无噪音、无有害物质排放等优点,受到了广泛关注。温差发电是基于物质内部载流子扩散过程产生的热电动势:当材料两端存在温度梯度时,热运动加速的载流子会从高温端扩散到低温端,从而在两端形成电势差,这种温度梯度驱动的电荷分离过程是实现温差电转换的物理基础。主旨报告主要围绕“电的产生”、“温差发电”、“热电致冷”、“热电材料科学”四个板块展开。在“电的产生”板块,报告从火力发电、风力发电、水力发电、核电站等多种发电方式讲起,剖析其背后的物理学原理,引导听众思考,除了磁场以外,是否有其它外场也能对物质内的电子产生类似的作用,随后报告追溯电磁感应的发现之旅,引出温差发电、热电致冷等概念。在“温差发电”板块,报告详细介绍热电效应的发现历史、热电效应原理,介绍了发明大王爱迪生发明的第一台温差发电机背的故事,强调温差发电作为深空探测用的特种电源的不可替代性,对温差发电的优劣势作了客观对比,列举了温差发电在钢厂废热回收、汽车尾气废热回收方面的应用,展望体温发电、热功能皮肤、热电催化、热编程等基于温差发电的崭新应用前景。在“热电致冷”板块,报告介绍了热电致冷的原理,并用翔实的案例对比了其优劣势,枚举了热电致冷的广泛应用如芯片的热管理、通信光纤降温、特种作业清凉服、温度伪装与隐身、图像识别与加密防伪等。在“热电材料科学”板块,报告首先介绍了材料科技工作者在推动热电技术发展中的作用:热电转换的效率决定于热电材料性能,热电材料的结构设计调控与新型热电材料探索成为热电转换领域的核心任务。报告指出如何实现电热协同输运是热电科学的关键基础科学问题,并介绍了如何通过对材料的结构设计与结构调控来平衡热电优值ZT的策略。最后报告介绍了从材料到器件到应用的全链条研发路径,并指出材料设计、可控制备、原型器件、组件集成、应用系统五个环节体现出了热电应用“小领域-大交叉-长周期”的特点。报告还展望了人工智能技术在热电材料研发中的推动作用。

【主持人致辞】

【领导致辞】

陈立东,1960年生,研究员,中国科学院院士。1981年毕业于湖南大学,1984年10月赴日本留学,1990年4月获日本东北大学获工学博士学位。先后在日本RIKEN株式会社(Chief Engineer)、日本航空宇宙技术研究所(特别研究员)、美国密西根大学物理系(访问学者)、日本东北大学金属材料研究所(助手,副教授)任职和工作。2001年获中国科学院海外杰出人才引进计划资助进入上海硅酸盐研究所工作,2003年获国家杰出青年基金资助,2004年获得上海市优秀留学回国人才奖和中国科学院百人计划终期评估优秀,现任中国科学院上海硅酸盐研究所研究员。陈立东主要从事高性能热电转换材料及器件的研究,他围绕热电材料与器件高性能化的关键科学问题,系统地开展了电热输运机理、可控制备与性能调控的研究,创新性地提出了通过多尺度微观结构设计引入电子与声子输运的选择性散射单元、实现电热输运协同调控和热电材料高性能化的学术思想。

【主旨报告】

陈立东:体温也能发电吗?——浅谈温差发电材料

温差发电是基于物质内部载流子扩散过程产生的热电动势:当材料两端存在温度梯度时,热运动加速的载流子会从高温端扩散到低温端,从而在两端形成电势差,这种温度梯度驱动的电荷分离过程是实现温差电转换的物理基础。本报告主要围绕“热电发电”、“温差致冷”、“热电科学与技术”、“塑性半导体与柔性热电”、“AI材料展望”五个板块展开。

一、热电发电

从火力发电、风力发电、水力发电、核电站等多种发电方式讲起,剖析其背后的物理学原理,引导听众思考,除了磁场以外,是否有其它外场也能对物质内的电子产生类似的作用,随后报告追溯电磁感应的发现之旅,引出温差发电、热电致冷等概念。

二、温差致冷

详细介绍热电效应的发现历史、热电效应原理,介绍了爱迪生发明的第一台温差发电机背后的故事,强调温差发电作为深空探测用的特种电源的不可替代性,对温差发电的优劣势作了客观对比,列举了温差发电在钢厂废热回收、汽车尾气废热回收方面的应用,展望体温发电、热功能皮肤、热电催化、热编程等基于温差发电的崭新应用前景。介绍了热电致冷的原理,并用翔实的案例对比了其优劣势,枚举了热电致冷的广泛应用如芯片的热管理、通信光纤降温、特种作业清凉服、温度伪装与隐身、图像识别与加密防伪等。

三、热电科学与技术

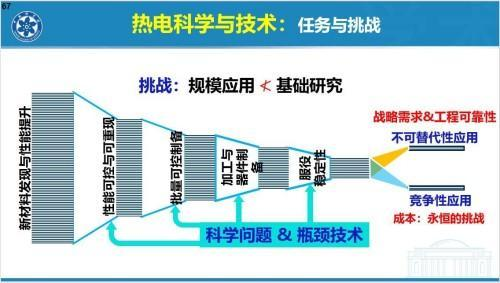

首先介绍了材料科技工作者在推动热电技术发展中的作用:热电转换的效率决定于热电材料性能,热电材料的结构设计调控与新型热电材料探索成为热电转换领域的核心任务。报告指出如何实现电热协同输运是热电科学的关键基础科学问题,并介绍了如何通过对材料的结构设计与结构调控来平衡热电优值zT的策略。最后报告介绍了从材料到器件到应用的全链条研发路径,并指出材料设计、可控制备、原型器件、组件集成、应用系统五个环节体现出了热电应用“小领域-大交叉-长周期”的特点。

四、塑性半导体与柔性热电

介绍发展方向包括复合、导电高分子及探索本征柔性半导体材料。展示了团队成果发现硫化银材料可变形,经研究拓展出多种塑性半导体材料,利于器件制作。

五、AI材料展望

报告还展望了人工智能技术在热电材料研发中的推动作用。研发范式转变从经验、理论指导、计算机计算到大数据与人工智能阶段。利用AI嵌入自动化实现数据迭代,助力材料计算、结构预测、性能预测及工艺优化等。

【邀请报告】

【讨论与交流】

杨志根:我们过去所了解的“核能”、“太阳能”等供电系统,在空间探测的任务中已有广泛的应用。1977年发射的旅行者探测器,由于任务的性质,在探测器上用的放射性同位素热电电源(RTG)。目前我国深空探测能源技术发展已进入新的阶段,自主研发的RTG特种电源技术,在"天文二号"十年期深空任务中仍具有重要价值。陈院士的报告强调了这种特种电源的不可替代性,对温差发电的优势作了对比研究,未来需进一步提升热电转换效率与器件稳定性,结合我国航天任务需求,加速技术攻关与工程化应用,为国家深空探测提供稳定、高效的能源保障。

仲鹤:陈立东院士的科普呈现极具创新性,通过可视化手段将热电材料的百年发展史生动展现。科学普及是一种引领,希望能够影响和辐射更多中青年科技工作者参与其中,为全社会提高科学素养助力,理解科学、尊重科学规律。温差发电最初被误认为是热磁效应,到后来通过“否定之否定”得知应该是叫作热电效应更为准确,一两百年的发展时间里,近些年热电材料的ZT值才有了较大提高,在深空探测领域找到了不可替代的应用场景。很多科学研究可能较长一段时间内不被看好,或者一时找不到应用场景,但坚持默默耕耘,就能静待开花结果。凡事要有耐心,有定力,一定会迎来“柳暗花明又一村”。

周韡:陈院士深入浅出的讲解,将复杂的科学原理化繁为简,让我们得以窥见顶尖研究的精妙殿堂。报告从“热电效应”这个基础物理概念说起,清晰剖析多种发电方式的物理学原理。介绍了基于温差发电的在节能等领域崭新应用前景,介绍了热电致冷的原理及其在芯片热管理、光纤通讯的等方面的广泛应用,尤其详细介绍了我国材料科技工作者在推动热电技术发展中作出的努力和贡献。

这场报告让我们接触到了能源、材料、医疗、人工智能、深空探测等学科最前沿,也让我们感受到我国新一代科学家的科学家精神,对科学真理的执着追求、对未知领域的无畏探索、对国家战略需求的深刻把握,为我们树立了光辉的榜样。

杨建华:温差与电能之间的转化,是多学科交叉能力,属于前沿科学研究。科学虽然是深奥的,但是总能回归到生活中,科技使生活更美好。城市能源再生案例具有启示意义:垃圾焚烧厂产生的废热,通过热电转化技术,得到很好的再利用;新型热电小风扇,降温效果更显著,而且无噪音污染,更适合公共场所使用。

李燕:热电材料的zT值,从理论角度没有极限,这就意味着有发展的空间,没有最好,只有更好。同位素电池材料,上海应物所做了很多工作,但是苦于没有应用出口。上海光源的同步辐射的多尺度在线表征,表面滑移,分子层面的表征揭示其物理内涵,更利于推动热电效应机理探究,对理解zT,提高zT大有帮助。

傅伟敏:做热电器件,应该拓展到有机热电材料与器件。我注意到陈立东院士团队中有一分支研究有机热电材料,热电材料与应用广泛的有机材料复合,机理复杂,应该广泛开展合作,深入下去,以此为基础大规模开发柔性热电器件,考虑材料的复杂性(本征+非本征热电效应),尽力提升Seekback极限,把柔性可穿戴热电器件真正做到有市场前景。

顾辉:热电与超导,在本质上有相似之处。原子、电子的多尺度复合、微米、纳米的复合,理论上,有人通过计算,Seekback能达到1014,30年内都难以实现。微纳尺度的计算模拟,工作量非常大,也导致计算的不准确性,难以指导实验设计。界面工程与缺陷调控错综复杂,进展不大,但是科学工作者不气馁,默默耕耘,等待着重大突破。建议基金委能够设立青年学者交叉创新基金,促进多学科融合,有利于热电学科的发展。

谈惠祖:半导体GaAs材料,近50年发展快速,得益于提纯技术出现,使得高纯GaAs成为新型发光材料,发光效率高。热电材料100多年都发展缓慢,就是因为开始的时候追求纯度。上世纪80~90年代开始另一个思路,使用掺杂手段,重金属掺杂,纳米尺度掺杂等,打开了新方向,热导率下降了一个数量级,才打开了热电效用应用之门。未来如何发展?也许我们正在等待另一个新思路被打开,带领热电材料高速发展。热电技术应用少,目前只是用在不可替代的场所,正因为这个弱点,也导致研发投入不足。值得欣喜的是,热电在生物医学方面打开了新应用,脑-机接口研究方面,热电可以做到小电流(安全),实现永久供电,大有应用前景。

戴志强:同位素电池用于心脏起搏器受到民众广泛的关注。我国每年植入心脏起搏器患者超过8.2万人,且以每年约10%的速度增长。目前心脏起搏器用的是锂电池,寿命短(10年之内)。采用碳-14等同位素核电池后,理论上可以终身使用。根据院科技战略咨询研究院发布的《前沿技术商业化路径研究报告》,我国核电池技术将在2030-2035年拓展至医疗植入设备。要实现这个目标,我们还要攻克三大难关:首先是必须确保在极端情况下不发生放射性泄漏。其次是碳-14等同位素产量有限。此外,还要健全法规。需要制定专门的安全标准、运输规范和废弃物处理流程。可谓任重而道远。

陆海鹤:高功率激光器的固体光学材料在电能的激发下对其会产生巨大的高温,需要进行冷却,通常运用液氮,这也是高功率激光器运行效率低的困难所在,是我们这个领域的技术难点。热电逆效应—佩尔捷效应,通电实现制冷效果,再结合传统冷却技术,冷却效果成倍增长,也许可以解决激光领域的难点痛点,有效延长激光器的连续工作时间,激光应用领域将迎来灿烂的未来。

杨世琪:热电材料的zT优值在近20年间出现了大幅增加,目前很有可能进入下一个发展的平台期。尽管材料性能领域的指标已经达到很高的水平,但很多成果仍然停留在实验室和论文上,我们应该发挥创造性、拓展功能性,要真正应用于实际生产生活,仍然需要寻找适配的应用场景,并解决材料稳定性优化、性能复现、器件设计与制备、模块与产品设计等诸多科学与工程问题。目前热电技术很有可能在医工领域得到应用,并发挥不可替代的优势。建议青年科学家们花更多精力来开展相关研究。

孙传耀:热电器件在低品位热量的利用上面具有诸多不可替代的优势。像是在可穿戴电子中可以利用人体与环境之间温差全天候发电,从而供给电子设备全天候工作。在窗户上面装上热电转换器件可以有效利用室内外温差发电,做到节能减排。在原始森林中利用土壤与环境之间的温差发电,从而为用于动植物保护设备供电源,等等。除此之外,利用佩尔捷效应在原位制冷制热方面也有巨大应用,像是在VR人机交互方面,可以实现人体对游戏中温度的感知,为户外工作者在炎热的天气中降暑的空调衣服等。可穿戴器件的推广,在有限的温差条件中,热电转换器件如何最大限度地利用好这种温差。针对低品位热源带来的“低温差,低输出”,高成本等问题,仍然有大量有趣的工作值得去研究。这些工作既可以为现有问题带来好的解决方案,也可以为热电事业的发展提供新的观点和路径,也是热电人继续这份事业的兴趣起点。

傅赟天:镁基热电材料和器件是近几年非常热门的课题,主要在于材料便宜且环境友好,我的科研就是做镁基热电材料和器件的。目前镁基材料和器件的关键在于稳定性,包括镁的挥发、氧化或分解等。器件稳定性问题亟需突破解决,否则空有优势也没办法实现实际应用。

蒋蒙:一直以来,热电材料中,脆性问题是广泛而普遍的,塑性热电材料的发现具有偶然性。但是塑性概念的提出,拓宽了我们的认知边界,打破了对金属和半导体的固有认识,我认为是非常有趣的。一直以来,提高热电材料的性能肯定是主旋律,而塑性只是其中一个小插曲,对于热电材料的未来,努力提高材料的性能还是我们始终追求的事情。

最后,上海市老科协副会长王迅表扬了上海分院老科协的工作,并对今后的工作提出了三点建议:

一、发挥我们这个专业的特色,行业的特色。只有这样,我们的工作才有特色,才会有成就。

二、要大力的提携年轻人,要加强宣传,也希望我们老科协的领导人能够把发展会员工作落到实处,我们这个圈子本身都是科技工作者,应该说都符合我们的会员的标准。

三、做好加强行业的联系,也就是说跟原单位的联系。简单来说要想做好工作,我们老科协的工作要想能够与时代同频,一定要跟原行业、原单位保持比较密切的联系。在这一方面的工作,我觉得你们是做的非常的好。每一次的活动都得到上海分院领导的支持。

【总结与建议】

杨志根:我们过去所了解的“核能”、“太阳能”等供电系统,在空间探测的任务中已有广泛的应用。1977年发射的旅行者探测器,由于任务的性质,在探测器上用的放射性同位素热电电源(RTG)。目前我国深空探测能源技术发展已进入新的阶段,自主研发的RTG特种电源技术,在"天文二号"十年期深空任务中仍具有重要价值。陈院士的报告强调了这种特种电源的不可替代性,对温差发电的优势作了对比研究,未来需进一步提升热电转换效率与器件稳定性,结合我国航天任务需求,加速技术攻关与工程化应用,为国家深空探测提供稳定、高效的能源保障。

仲鹤:陈立东院士的科普呈现极具创新性,通过可视化手段将热电材料的百年发展史生动展现。科学普及是一种引领,希望能够影响和辐射更多中青年科技工作者参与其中,为全社会提高科学素养助力,理解科学、尊重科学规律。温差发电最初被误认为是热磁效应,到后来通过“否定之否定”得知应该是叫作热电效应更为准确,一两百年的发展时间里,近些年热电材料的ZT值才有了较大提高,在深空探测领域找到了不可替代的应用场景。很多科学研究可能较长一段时间内不被看好,或者一时找不到应用场景,但坚持默默耕耘,就能静待开花结果。凡事要有耐心,有定力,一定会迎来“柳暗花明又一村”。

周韡:陈院士深入浅出的讲解,将复杂的科学原理化繁为简,让我们得以窥见顶尖研究的精妙殿堂。报告从“热电效应”这个基础物理概念说起,清晰剖析多种发电方式的物理学原理。介绍了基于温差发电的在节能等领域崭新应用前景,介绍了热电致冷的原理及其在芯片热管理、光纤通讯的等方面的广泛应用,尤其详细介绍了我国材料科技工作者在推动热电技术发展中作出的努力和贡献。

这场报告让我们接触到了能源、材料、医疗、人工智能、深空探测等学科最前沿,也让我们感受到我国新一代科学家的科学家精神,对科学真理的执着追求、对未知领域的无畏探索、对国家战略需求的深刻把握,为我们树立了光辉的榜样。

杨建华:温差与电能之间的转化,是多学科交叉能力,属于前沿科学研究。科学虽然是深奥的,但是总能回归到生活中,科技使生活更美好。城市能源再生案例具有启示意义:垃圾焚烧厂产生的废热,通过热电转化技术,得到很好的再利用;新型热电小风扇,降温效果更显著,而且无噪音污染,更适合公共场所使用。

李燕:热电材料的zT值,从理论角度没有极限,这就意味着有发展的空间,没有最好,只有更好。同位素电池材料,上海应物所做了很多工作,但是苦于没有应用出口。上海光源的同步辐射的多尺度在线表征,表面滑移,分子层面的表征揭示其物理内涵,更利于推动热电效应机理探究,对理解zT,提高zT大有帮助。

傅伟敏:做热电器件,应该拓展到有机热电材料与器件。我注意到陈立东院士团队中有一分支研究有机热电材料,热电材料与应用广泛的有机材料复合,机理复杂,应该广泛开展合作,深入下去,以此为基础大规模开发柔性热电器件,考虑材料的复杂性(本征+非本征热电效应),尽力提升Seekback极限,把柔性可穿戴热电器件真正做到有市场前景。

顾辉:热电与超导,在本质上有相似之处。原子、电子的多尺度复合、微米、纳米的复合,理论上,有人通过计算,Seekback能达到1014,30年内都难以实现。微纳尺度的计算模拟,工作量非常大,也导致计算的不准确性,难以指导实验设计。界面工程与缺陷调控错综复杂,进展不大,但是科学工作者不气馁,默默耕耘,等待着重大突破。建议基金委能够设立青年学者交叉创新基金,促进多学科融合,有利于热电学科的发展。

谈惠祖:半导体GaAs材料,近50年发展快速,得益于提纯技术出现,使得高纯GaAs成为新型发光材料,发光效率高。热电材料100多年都发展缓慢,就是因为开始的时候追求纯度。上世纪80~90年代开始另一个思路,使用掺杂手段,重金属掺杂,纳米尺度掺杂等,打开了新方向,热导率下降了一个数量级,才打开了热电效用应用之门。未来如何发展?也许我们正在等待另一个新思路被打开,带领热电材料高速发展。热电技术应用少,目前只是用在不可替代的场所,正因为这个弱点,也导致研发投入不足。值得欣喜的是,热电在生物医学方面打开了新应用,脑-机接口研究方面,热电可以做到小电流(安全),实现永久供电,大有应用前景。

戴志强:同位素电池用于心脏起搏器受到民众广泛的关注。我国每年植入心脏起搏器患者超过8.2万人,且以每年约10%的速度增长。目前心脏起搏器用的是锂电池,寿命短(10年之内)。采用碳-14等同位素核电池后,理论上可以终身使用。根据院科技战略咨询研究院发布的《前沿技术商业化路径研究报告》,我国核电池技术将在2030-2035年拓展至医疗植入设备。要实现这个目标,我们还要攻克三大难关:首先是必须确保在极端情况下不发生放射性泄漏。其次是碳-14等同位素产量有限。此外,还要健全法规。需要制定专门的安全标准、运输规范和废弃物处理流程。可谓任重而道远。

陆海鹤:高功率激光器的固体光学材料在电能的激发下对其会产生巨大的高温,需要进行冷却,通常运用液氮,这也是高功率激光器运行效率低的困难所在,是我们这个领域的技术难点。热电逆效应—佩尔捷效应,通电实现制冷效果,再结合传统冷却技术,冷却效果成倍增长,也许可以解决激光领域的难点痛点,有效延长激光器的连续工作时间,激光应用领域将迎来灿烂的未来。

杨世琪:热电材料的zT优值在近20年间出现了大幅增加,目前很有可能进入下一个发展的平台期。尽管材料性能领域的指标已经达到很高的水平,但很多成果仍然停留在实验室和论文上,我们应该发挥创造性、拓展功能性,要真正应用于实际生产生活,仍然需要寻找适配的应用场景,并解决材料稳定性优化、性能复现、器件设计与制备、模块与产品设计等诸多科学与工程问题。目前热电技术很有可能在医工领域得到应用,并发挥不可替代的优势。建议青年科学家们花更多精力来开展相关研究。

孙传耀:热电器件在低品位热量的利用上面具有诸多不可替代的优势。像是在可穿戴电子中可以利用人体与环境之间温差全天候发电,从而供给电子设备全天候工作。在窗户上面装上热电转换器件可以有效利用室内外温差发电,做到节能减排。在原始森林中利用土壤与环境之间的温差发电,从而为用于动植物保护设备供电源,等等。除此之外,利用佩尔捷效应在原位制冷制热方面也有巨大应用,像是在VR人机交互方面,可以实现人体对游戏中温度的感知,为户外工作者在炎热的天气中降暑的空调衣服等。可穿戴器件的推广,在有限的温差条件中,热电转换器件如何最大限度地利用好这种温差。针对低品位热源带来的“低温差,低输出”,高成本等问题,仍然有大量有趣的工作值得去研究。这些工作既可以为现有问题带来好的解决方案,也可以为热电事业的发展提供新的观点和路径,也是热电人继续这份事业的兴趣起点。

傅赟天:镁基热电材料和器件是近几年非常热门的课题,主要在于材料便宜且环境友好,我的科研就是做镁基热电材料和器件的。目前镁基材料和器件的关键在于稳定性,包括镁的挥发、氧化或分解等。器件稳定性问题亟需突破解决,否则空有优势也没办法实现实际应用。

蒋蒙:一直以来,热电材料中,脆性问题是广泛而普遍的,塑性热电材料的发现具有偶然性。但是塑性概念的提出,拓宽了我们的认知边界,打破了对金属和半导体的固有认识,我认为是非常有趣的。一直以来,提高热电材料的性能肯定是主旋律,而塑性只是其中一个小插曲,对于热电材料的未来,努力提高材料的性能还是我们始终追求的事情。

最后,上海市老科协副会长王迅表扬了上海分院老科协的工作,并对今后的工作提出了三点建议:

一、发挥我们这个专业的特色,行业的特色。只有这样,我们的工作才有特色,才会有成就。

二、要大力的提携年轻人,要加强宣传,也希望我们老科协的领导人能够把发展会员工作落到实处,我们这个圈子本身都是科技工作者,应该说都符合我们的会员的标准。

三、做好加强行业的联系,也就是说跟原单位的联系。简单来说要想做好工作,我们老科协的工作要想能够与时代同频,一定要跟原行业、原单位保持比较密切的联系。在这一方面的工作,我觉得你们是做的非常的好。每一次的活动都得到上海分院领导的支持。