【简介】

郭守敬望远镜(简称LAMOST)是我国自主创新的大视场、大口径光谱巡天望远镜,自1996年立项、2009年建成、2012年投入使用以来,已成为全球光谱获取效率最高的天文设施之一。LAMOST首创的“镜面曲面连续变化”新概念主动光学技术,突破了传统望远镜大视场与大口径难以兼得的国际技术瓶颈;首次采用了主镜与副镜同时拼接、焦面4000根光纤并行精准自动定位等关键技术,使其光谱巡天性能稳居世界领先地位。通过三期科学巡天任务,LAMOST累计发布超过两千万条光谱数据,构建了全球最大的恒星光谱数据库,为银河系演化、致密天体探索及宇宙早期化学研究等领域提供了不可替代的基础数据。

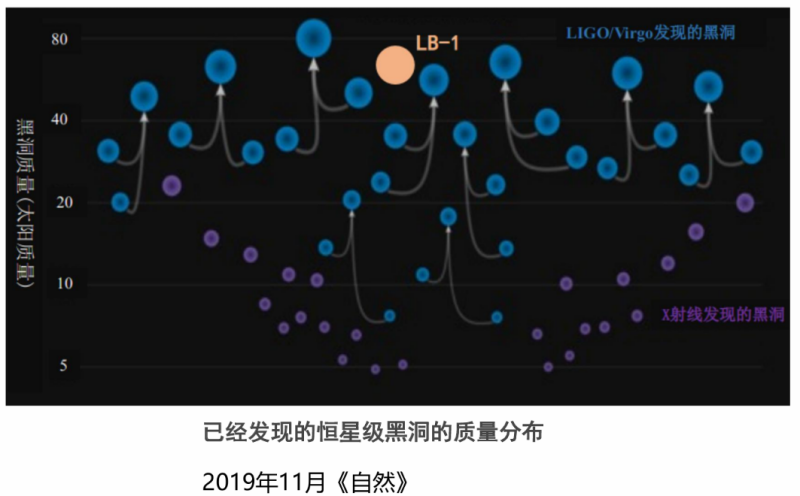

依托海量光谱数据,LAMOST催生了超过1700篇学术论文,引用量突破19000余次,多项成果登上《自然》、《科学》等世界顶级学术期刊。通过结合Gaia卫星数据,LAMOST首次清晰还原了银河系130多亿年的形成历史。在致密天体领域,LAMOST发现了70倍太阳质量的超大恒星级黑洞,挑战了传统恒星演化理论。此外,LAMOST在宇宙化学领域取得突破性进展,发现第一代超大质量恒星化学遗迹,为探索宇宙早期历史与恒星内部物理机制提供了独特窗口。

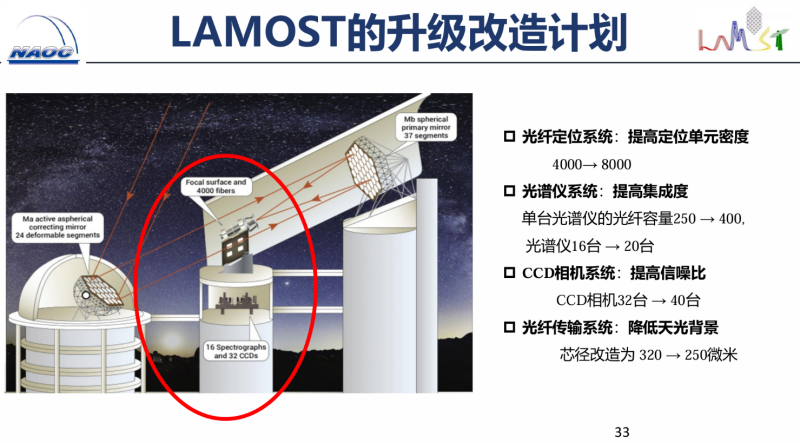

面对国际竞争,LAMOST正加速技术升级以巩固领先地位。通过光纤扩容至8000根、光谱仪效率优化及关键部件国产化(如科学级CCD相机与光纤),以增强其年光谱获取能力。同时,LAMOST聚焦最新的时域天文学前沿,继续开展黑洞猎手计划、变星监测、及恒星耀斑和星冕物质抛射等方向,力争在以上领域实现突破。作为“一带一路”科学合作的重要平台,LAMOST通过数据开放共享,赋能全球科学家探索宇宙奥秘,推动天文研究的国际合作与技术进步。未来,LAMOST将继续承载人类对星空的探索,以创新技术揭开更多未解之谜。

【主持人致辞】

【领导致辞】

【主旨报告】

LAMOST首席科学家罗阿理研究员:郭守敬望远镜的最新成果与未来发展

一、背景:LAMOST望远镜和光谱巡天

LAMOST于1996年获批立项,2001年正式开工,2009年建成并通过国家验收,2011年启动先导巡天科学观测,2012年9月,进入正式巡天观测。

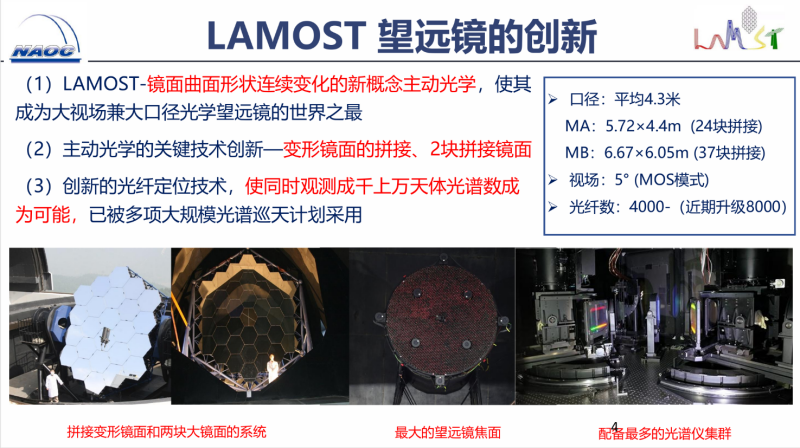

1、LAMOST 望远镜的创新

LAMOST在多个方面实现创新。首先,在概念上突破传统,采用苏定强院士提出的“镜面曲面连续变化”设计,实现大视场与大口径兼得,使其巡天性能全球领先。其次,突破主镜与副镜同步拼接技术,这在国际上尚属首次,技术难度极高。最后,开发并行可控的光纤定位系统,利用8000个电机精确控制4000个光纤单元,大幅提升定位精度和观测效率。

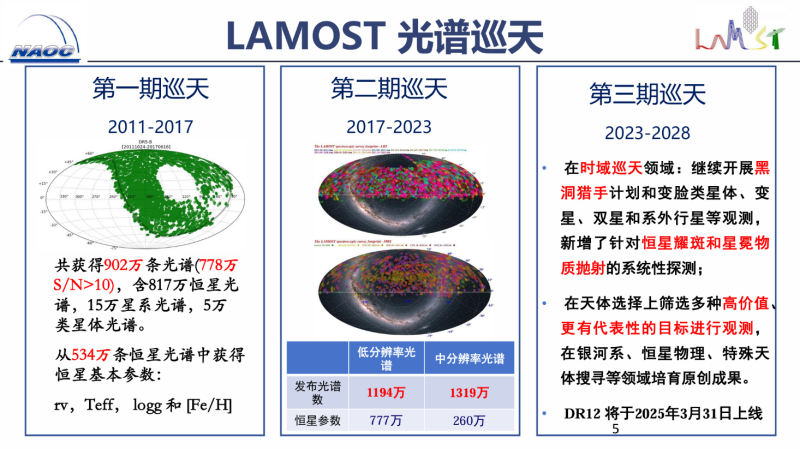

2、LAMOST 光谱巡天

从2011年到2017年是第一期巡天阶段,包含了一年的先导巡天和五年的正式巡天,收集了约900万条的数据,成为全球最大的光谱数据集。第二期巡天从2017年到2023年,加入了中分辨率光谱观测。2023年开始进入第三期巡天,重点转向时域光谱数据。第十二批数据已于2025年3月26日发布,供国内科学家使用,后期将向国外开放。

3、LAMOST 数据的开放共享

LAMOST的数据开放共享做得非常好。数据发布有两个关键节点:每年3月底发布给国内用户,次年9月底发布给国际科学界,国际发布比国内晚18个月,确保国内科学家先使用数据。

目前,LAMOST的数据下载量中,超过65%来自国家天文台以外的用户。过去,我们的国外用户主要集中在欧美地区。为了进一步扩大我们的影响力,现在,我们正在努力拓展“一带一路”和金砖国家的合作,通过我们的项目范例带动这些国家和地区天文领域的发展,推动整个应用的扩展。

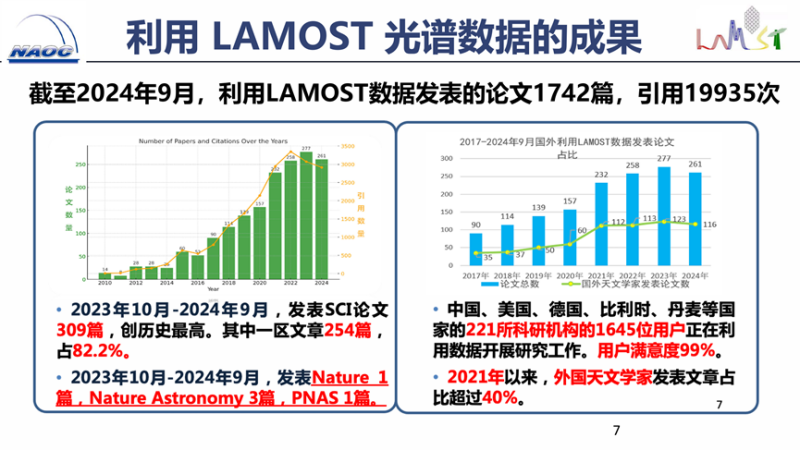

二、利用LAMOST 光谱数据的最新成果

截至目前,利用LAMOST光谱数据的研究成果已超过1700篇,引用次数接近2万次。

LAMOST的重要科学成果

在重要的科学成果方面,很多成果已经发表在如《自然》、《科学》等世界顶级学术期刊上,涵盖了银河系的形成、黑洞、中子星、恒星物理、星系、类星体、系外行星等多个领域。

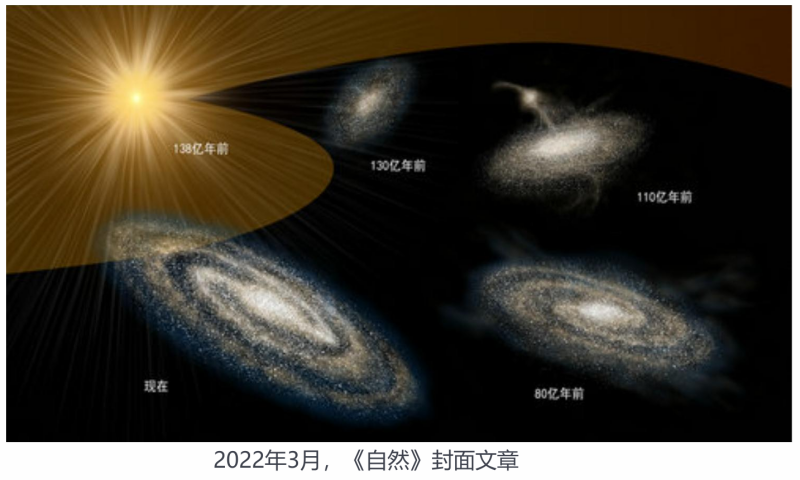

1、揭示银河系早期形成和演化历史

银河系的形成问题,尽管我们已有大致了解,但各阶段的细节仍不明确。通过结合LAMOST和Gaia卫星的数据,我们获得了精确且高频率的时间采样数据,从138亿年前的大爆炸到现在,清晰还原了银河系的形成过程。数据显示,银河系从138亿年前的大爆炸开始,经过多个阶段依次形成厚盘、银晕和薄盘,这个过程通过25万个亚巨星的数据刻画出来。《自然》期刊的审稿人评价此成果为首次清晰描绘银河系的形成历史。

2、发现超大质量的恒星级黑洞

根据恒星演化理论,银河系应有数千万颗恒星级黑洞,但目前仅观测到约20个。传统X射线探测无法发现许多没有显著的吸积活动的黑洞,因此采用LAMOST望远镜的巡天数据的运动学监测方法,通过恒星的周期性运动发现一个双星系统,其中一颗8倍太阳质量的蓝色恒星围绕不可见天体运行。后续观测确认该不可见天体为黑洞,且质量为70倍太阳质量,超出了传统理论的预期,促使科学家修正黑洞形成模型。

3、第一代超大质量恒星的化学遗迹

另一个重要科研成果涉及化学丰度研究,解决了宇宙大爆炸后,黑暗时代结束时的剧烈变化——第一代恒星的形成。由于第一代恒星早已消失,科学家通过寻找金属含量极低的恒星来间接研究它们。通过LAMOST望远镜,我们找到一颗具有特殊化学特征的恒星,其元素分布符合“对不稳定超新星”模型,证明它源自一颗260倍太阳质量的第一代恒星爆炸后的气体云。这一发现对研究宇宙早期化学演化具有重要意义。

三、LAMOST的未来发展方向

1、LAMOST面临的竞争

当前LAMOST也面临激烈的国际竞争,很多国家对大规模光谱巡天都有自己的计划。例如,美国已将其纳入2020年的十年规划;澳大利亚有一个2016-2025年的十年计划;加拿大的计划涵盖2020-2030年;欧洲的欧南台(ESO)也提出了一些相关的计划,如WST望远镜建造计划。LAMOST已发布2,800万条光谱数据,而美国DESI望远镜截止至这个月发布了1,800万条数据。DESI拥有5,000根光纤,发布速度较快,若保持这一速度,LAMOST很快可能被超越。

2、在竞争之下LAMOST的升级改造计划

LAMOST自身也面临观测条件不佳的挑战。为应对这一局面,未来巡天发展应扩展观测波段,如从可见光到红外波段,并提高光纤采样效率与光谱仪性能。目前,LAMOST的光谱仪存在效率问题,可考虑采用DESI方案改造光谱仪的光学系统,提升效率。即使台址继续在兴隆,技术改进也能显著增强LAMOST望远镜的观测能力。此外,加强时域天文观测也是未来发展的重要方向。

3、LAMOST的升级后的科学目标

升级后的LAMOST能够实现哪些新目标?从宏观的角度来看,虽然目前各类巡天项目已经拍摄了超过百亿个天体的图像,但进行过光谱观测的比例仅占千分之一。这意味着,在理解宇宙结构和演化方面,仍然远远不够。LAMOST的目标是获取超过1亿条光谱数据,以支持银河系考古、黑洞和恒星物理、系外行星等科学研究方向。

【邀请报告】

【讨论与交流】

问题一:LAMOST光谱的波段覆盖范围,如何通过光谱分析确定恒星性质?

LAMOST的光谱观测主要关注恒星表面大气中的气体,通过测量吸收线和发射线来分析天体的物理和化学性质。观测波段主要在4000至8000埃范围,分析谱线可以推断恒星的物质成分、温度和压力等特性。

问题二:LAMOST升级后,观测能力将提升到什么水平?能获取更多数据并覆盖更远的目标或区域吗?

LAMOST的改造工作主要集中在增加光纤数量,以提高观测效率和优化时间序列观测,数量升级完成后将争取资金,提升光谱仪性能,增强对更暗天体的观测能力。本次升级将移除光纤前的狭缝,减少光损失。未来科学目标更多集中在银河系和近邻星系的观测,而非扩展到更暗宇宙。

问题三:中国科学院天文台系统未来是否有建设新望远镜的计划?

国家正在推进大型天文项目,如14.5米光学望远镜和百米级射电望远镜。全国已有20多所高校开设天文学专业,计划建设1至2米级望远镜。总的来说,大型设备服务国家战略需求,而高校和科研机构专注于中小型望远镜建设,用于教学和科研。

问题四:暗物质和黑洞的研究对人类社会有何实际意义?它们是否能为未来带来直接帮助?

黑洞和暗物质是现代物理学尚未解决的问题,这些看似与日常生活无关的研究,实际上是基础物理研究的重要部分之一。黑洞是极端物质密度条件下的自然实验室,能够帮助我们理解极端物理环境。这些基础研究是人类对物质世界理解至关重要的一环,是认识世界的一部分。

问题五:为什么在观察天体中要使用光纤?

传统的无缝光谱方式存在分辨率低和数据重叠的问题,因此无法满足高精度巡天观测的需求。而使用光纤能够准确地将星光收集并进行分光处理,不仅可以提高光谱分辨率,还能实现更密集的光纤布局。

问题六:人工智能在天文学中的应用。报告提到AI已应用于天文学领域。AI如何提高观测能力?

关于AI的问题,我们长期关注AI应用,并于2022年在国家天文台成立了人工智能工作组,目前训练了8个专门针对天文的AI模型,其中一个光谱分析模型,能自动提取和测量光谱数据的物理参数,显著提高数据处理效率。

问题七:中国科学家在过去十年所取得成果的贡献比例是否多少?

刚才提到的成果,都是中国科学家取得的。通过这个项目,我们不仅取得了科学成就,还培养了大量人才,特别是在数据处理和科学研究方面,国内已建立起强大队伍。现在,LAMOST运行中心有70多名员工,技术人员也很充足。发表的成果中,约40%由国外科学家用公开数据发表,60%由中国科学家完成。

问题八:能否提出一些更具特色的科学目标,让我们的望远镜研究具有独特性,能够在国际上占据一席之地。

鼓励国内天文学家提出新课题,并优先纳入巡天计划,希望找到独特的研究路径,做出创新成果。

问题九:望远镜安放是否有新的合适地址?

选址问题非常重要,目前在西部有几个候选地点,包括青海冷湖、新疆慕士塔格、四川稻城和西藏阿里。虽然西部不如夏威夷理想,但这些地点条件不错,国家天文台的选址专家正在长期监测评估其天气和地理影响。

问题十:国内的天文科普教育规划。

关于科普问题,尽管大城市的孩子能早接触天文学,但不发达地区的教育资源匮乏,AI可以帮助将优质资源传递到更多地方。我们计划设计低成本、配有AI智能的小型望远镜,推广到乡村等地区,让更多人使用。

问题十一:现在我们的望远镜主要追求什么目标?是追求“新”吗,还是其他目标?

我们现在的“新”目标,是根据中国科学院提出的“建制化科研”要求制定的,凝练未来3到5年的研究方向。在院里这些规划之外,通过LAMOST的数据,可以产生额外的新成果。

目前,时域光谱可能是新的研究方向,因为该领域的研究还不广泛,但它能带来重要的科学发现。我们需要与其他望远镜合作,利用联合研究获取更大的成果。

观点交流

一个国家的经济发展推动了科研进步。中国古代天文学成就显著,宋朝经济发达支持天文学家观察天空,发现了超新星等现象。目前,尽管条件有限,我们仍然有很多深度的工作可做,我们已经在光谱研究上寻找到突破口,现在正在抢先做光谱研究。光谱分析能够揭示出宇宙天体中更多的细节,帮助我们更好地认识天体宇宙的发展演变过程

光纤光谱仪、CCD等先进技术手段都可以推动LAMOST的升级改进,提升观测能力。国际上许多望远镜都有数十年的运行历史,依然保持良好的科研能力。因此,虽然我们无法改变天气条件,但我们可以通过技术升级来提高望远镜的效能,使其继续发挥作用。我们正处在一个对天体宇宙认识不断深化的时代。如果能够按照既定目标稳步推进,并在未来10-20年内实现预期成果,我国天文学发展前景将极为广阔。因此,希望未来LAMOST不仅能持续产出高水平的观测成果,促进在光学天文学领域取得更大突破,推动我国天文事业迈向更高的台阶,提高人类对宇宙发展演变过程的认识。

【总结与建议】

问题一:LAMOST光谱的波段覆盖范围,如何通过光谱分析确定恒星性质?

LAMOST的光谱观测主要关注恒星表面大气中的气体,通过测量吸收线和发射线来分析天体的物理和化学性质。观测波段主要在4000至8000埃范围,分析谱线可以推断恒星的物质成分、温度和压力等特性。

问题二:LAMOST升级后,观测能力将提升到什么水平?能获取更多数据并覆盖更远的目标或区域吗?

LAMOST的改造工作主要集中在增加光纤数量,以提高观测效率和优化时间序列观测,数量升级完成后将争取资金,提升光谱仪性能,增强对更暗天体的观测能力。本次升级将移除光纤前的狭缝,减少光损失。未来科学目标更多集中在银河系和近邻星系的观测,而非扩展到更暗宇宙。

问题三:中国科学院天文台系统未来是否有建设新望远镜的计划?

国家正在推进大型天文项目,如14.5米光学望远镜和百米级射电望远镜。全国已有20多所高校开设天文学专业,计划建设1至2米级望远镜。总的来说,大型设备服务国家战略需求,而高校和科研机构专注于中小型望远镜建设,用于教学和科研。

问题四:暗物质和黑洞的研究对人类社会有何实际意义?它们是否能为未来带来直接帮助?

黑洞和暗物质是现代物理学尚未解决的问题,这些看似与日常生活无关的研究,实际上是基础物理研究的重要部分之一。黑洞是极端物质密度条件下的自然实验室,能够帮助我们理解极端物理环境。这些基础研究是人类对物质世界理解至关重要的一环,是认识世界的一部分。

问题五:为什么在观察天体中要使用光纤?

传统的无缝光谱方式存在分辨率低和数据重叠的问题,因此无法满足高精度巡天观测的需求。而使用光纤能够准确地将星光收集并进行分光处理,不仅可以提高光谱分辨率,还能实现更密集的光纤布局。

问题六:人工智能在天文学中的应用。报告提到AI已应用于天文学领域。AI如何提高观测能力?

关于AI的问题,我们长期关注AI应用,并于2022年在国家天文台成立了人工智能工作组,目前训练了8个专门针对天文的AI模型,其中一个光谱分析模型,能自动提取和测量光谱数据的物理参数,显著提高数据处理效率。

问题七:中国科学家在过去十年所取得成果的贡献比例是否多少?

刚才提到的成果,都是中国科学家取得的。通过这个项目,我们不仅取得了科学成就,还培养了大量人才,特别是在数据处理和科学研究方面,国内已建立起强大队伍。现在,LAMOST运行中心有70多名员工,技术人员也很充足。发表的成果中,约40%由国外科学家用公开数据发表,60%由中国科学家完成。

问题八:能否提出一些更具特色的科学目标,让我们的望远镜研究具有独特性,能够在国际上占据一席之地。

鼓励国内天文学家提出新课题,并优先纳入巡天计划,希望找到独特的研究路径,做出创新成果。

问题九:望远镜安放是否有新的合适地址?

选址问题非常重要,目前在西部有几个候选地点,包括青海冷湖、新疆慕士塔格、四川稻城和西藏阿里。虽然西部不如夏威夷理想,但这些地点条件不错,国家天文台的选址专家正在长期监测评估其天气和地理影响。

问题十:国内的天文科普教育规划。

关于科普问题,尽管大城市的孩子能早接触天文学,但不发达地区的教育资源匮乏,AI可以帮助将优质资源传递到更多地方。我们计划设计低成本、配有AI智能的小型望远镜,推广到乡村等地区,让更多人使用。

问题十一:现在我们的望远镜主要追求什么目标?是追求“新”吗,还是其他目标?

我们现在的“新”目标,是根据中国科学院提出的“建制化科研”要求制定的,凝练未来3到5年的研究方向。在院里这些规划之外,通过LAMOST的数据,可以产生额外的新成果。

目前,时域光谱可能是新的研究方向,因为该领域的研究还不广泛,但它能带来重要的科学发现。我们需要与其他望远镜合作,利用联合研究获取更大的成果。

观点交流

一个国家的经济发展推动了科研进步。中国古代天文学成就显著,宋朝经济发达支持天文学家观察天空,发现了超新星等现象。目前,尽管条件有限,我们仍然有很多深度的工作可做,我们已经在光谱研究上寻找到突破口,现在正在抢先做光谱研究。光谱分析能够揭示出宇宙天体中更多的细节,帮助我们更好地认识天体宇宙的发展演变过程

光纤光谱仪、CCD等先进技术手段都可以推动LAMOST的升级改进,提升观测能力。国际上许多望远镜都有数十年的运行历史,依然保持良好的科研能力。因此,虽然我们无法改变天气条件,但我们可以通过技术升级来提高望远镜的效能,使其继续发挥作用。我们正处在一个对天体宇宙认识不断深化的时代。如果能够按照既定目标稳步推进,并在未来10-20年内实现预期成果,我国天文学发展前景将极为广阔。因此,希望未来LAMOST不仅能持续产出高水平的观测成果,促进在光学天文学领域取得更大突破,推动我国天文事业迈向更高的台阶,提高人类对宇宙发展演变过程的认识。