【简介】

地球是宇宙中已知的唯一具有人类居住的行星,也是太阳系唯一具有活动板块构造的行星,同时也是已知的唯一具有大陆的行星。众多的唯一性揭示了地球可能具有与众不同的演化规律。从更现实的视野,人类在地球表面的生存离不开地球的适宜温度、液态的水、适合的大气,以及磁场的保护等,那么众多的宜居性条件是如何形成和演化的?未来的命运又将如何?这些宏大而又重要的问题,其答案并不显而易见,而是蕴含了科学界的无尽探索。针对这些问题,本报告将从宏观的行星演化视野,探讨地球及其宜居环境的形成过程。拟重点讨论的问题:地球从长时间尺度上是如何演化的?地球的宜居环境是如何形成的?

【主持人致辞】

【领导致辞】

【主旨报告】

李忠海:地球人类宜居环境的形成和演化规律

尊敬的各位前辈、专家、老师,大家上午好!非常荣幸向各位汇报地球与行星科学领域近年来的研究进展和与面临的挑战。这次报告聚焦地球的人类宜居环境。

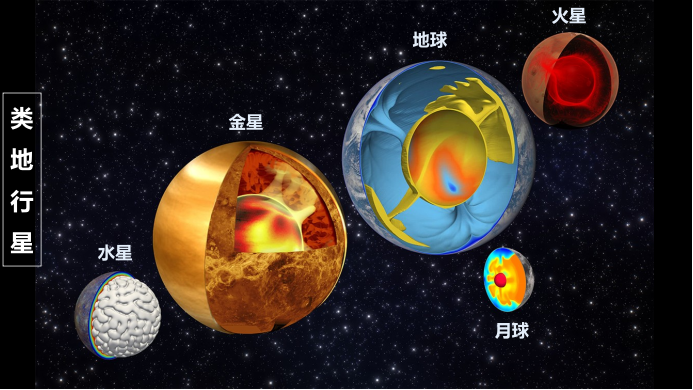

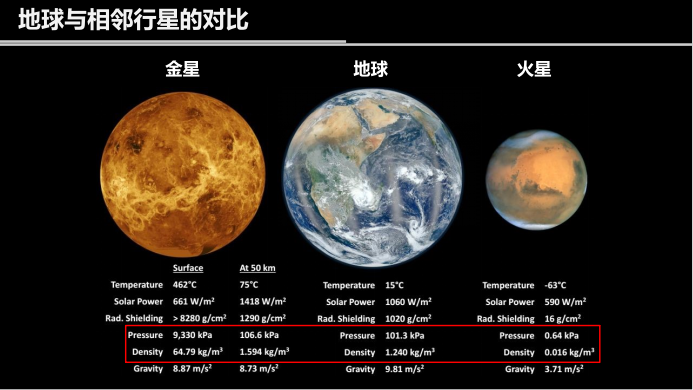

众所周知,地球是太阳系中最独特的行星。以类地行星为例,半径较小的水星和火星地表气温低于地球;与地球半径相似的金星地表温度却可超过400oC。相较之下,唯有地球拥有适宜人类生存的气候环境条件。

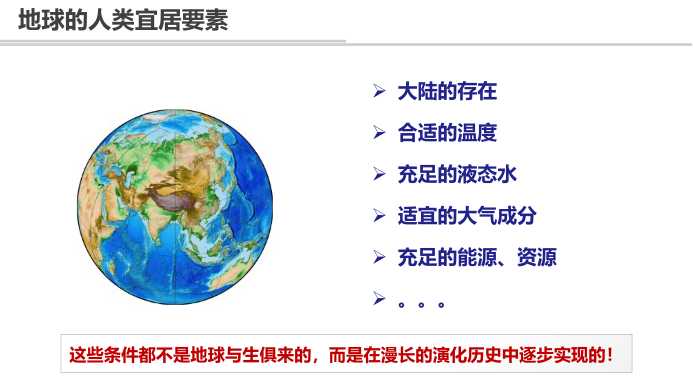

现今地球“七分海洋、三分陆地”,拥有稳定的大陆及充足的液态水,同时具有适宜的地表温度和大气成分,还有充足的能源和资源。这些地球宜居条件不是与生俱来的,而是在漫长的演化历史中逐步实现的。因而认识固体地球的结构和演化对于理解地球宜居环境具有重要意义。

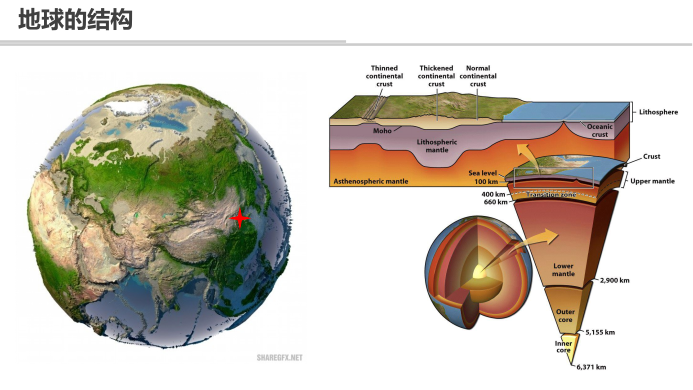

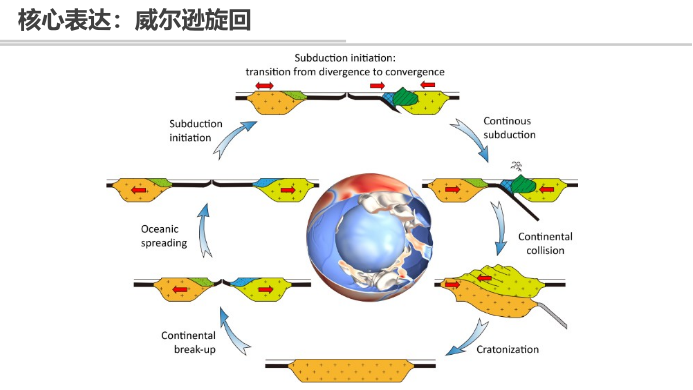

地球由内至外分为地核、地幔、地壳。地壳和上地幔顶部组成了刚性较强的岩石圈。地球表面分布着由相对较为年轻的大洋岩石圈和相对较老的大陆岩石圈组成的多个板块。这些板块并非静止不动。魏格纳最早提出了“大陆漂移”学说,认为现今的板块是由曾经的泛大陆漂移而形成,并提供了古生物化石、构造、古冰川等证据,但当时无法解释支撑大陆漂移的驱动力。随着地球物理观测技术的发展,科学家在洋底发现了对称分布并具有极性翻转的地磁条带,由此提出了“洋底扩张”学说。这一发现促成了板块构造理论的建立。根据该理论,岩石圈板块在软流圈地幔之上运动,伴随着洋中脊扩张、板块俯冲、碰撞造山等多个地质过程。“威尔逊旋回”是对板块构造理论的核心概括,它描述了板块从新生、汇聚到消亡的完整周期过程。

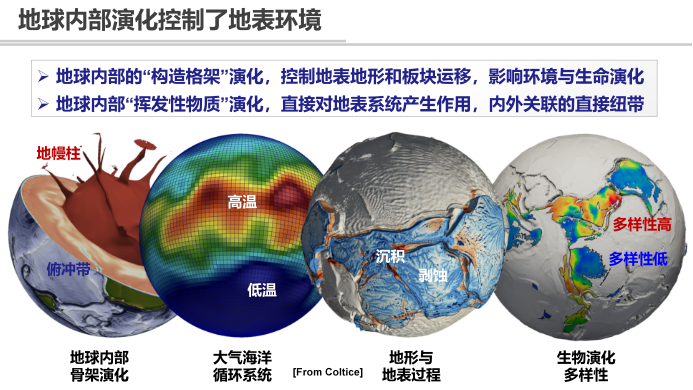

以板块构造运动为基本特征的地球内部演化,对地表宜居环境具有控制作用。一方面,地球内部的“构造格架”演化控制了地表地形和板块运移,影响环境和生命演化。例如,从南向北运动的印度板块和亚欧板块持续汇聚、碰撞,形成了现今的青藏高原,进而调控了亚洲的季风气候和水系格局。再如,位于南美洲和南极洲中间的德雷克海峡在板块构造作用下打开,促进了南极绕极洋流的形成,使南极洲成为了孤岛并促进了冰盖的形成。另一方面,地球内部的“挥发性物质”如水、碳、氮、硫的演化,对地表系统产生直接作用。例如,现今地球超过90%的碳都储存在内部,深部碳循环通过火山作用等方式直接影响大气组成和气候变化。

接下来,本次报告将分三个方面进一步展开,分别是固体地球演化简史,地球大气环境演化,以及地球内外的系统联动。

(1)固体地球演化简史

宇宙演化的起点是大爆炸,而地球演化的起点可以追溯到早期岩浆洋阶段。行星撞击假说认为,一颗火星大小的行星撞击地球产生的能量足以将地球大部分地幔融化,而因碰撞分离出去的物质形成了现今的月球。

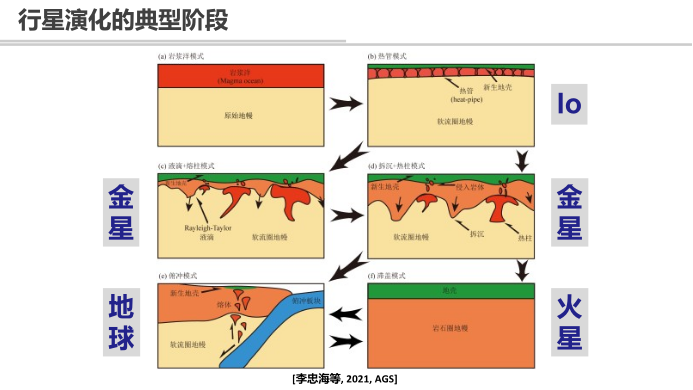

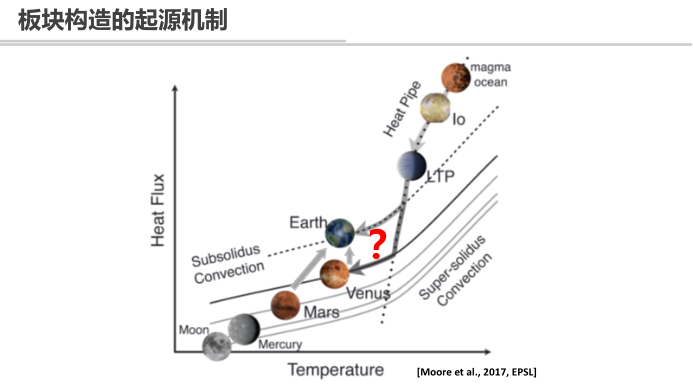

地球从岩浆洋起如何演化?从行星演化视角看,行星从岩浆洋开始会经历不断的热量散失过程,实现从热到温到冷的演化。岩浆洋不断冷却,伴随着热管构造的形成,岩浆通过这种方式喷出地表,使热量快速散失。木卫一(Io)被认为处于该阶段。随着行星的冷却,在表层开始形成一些软的板块,发育液滴-熔柱模式、拆沉-热柱模式,内部演化以垂向运动为主,例如金星就处于这个阶段。如果行星冷却到相当程度,将会进入如火星的滞留盖层阶段,内部的构造活动将不再活跃。

值得注意的是,地球的演化是太阳系行星中独特的存在,因为只有地球自岩浆洋阶段冷却后出现了活动板块构造。关于地球的板块构造起源机制问题,前人提出了渐变过程、突变过程、周期过程等不同机制。渐变观点认为,板块是由软盖层逐渐冷却形成冷的刚性板块,大洋板块在大陆板块的挤压作用下发生俯冲起始。突变观点认为,超级地幔柱上涌破坏上覆岩石圈诱发俯冲起始,或是一定规模的小行星撞击地球触发板块失稳而俯冲。周期观点认为,地球周期性的热膨胀和热收缩使得表面产生大龟裂而促进板块构造的发育。尽管如此,关于板块俯冲的起源机制问题至今还是有待验证和突破的关键未解之谜。

(2)地球大气环境演化

地球与金星、火星的大气环境对比鲜明。金星大气温度明显高于地球,而大气压是地球的近100倍。而火星大气温度低于地球,大气压非常低,这主要是由于其大气大部分已散失掉了。

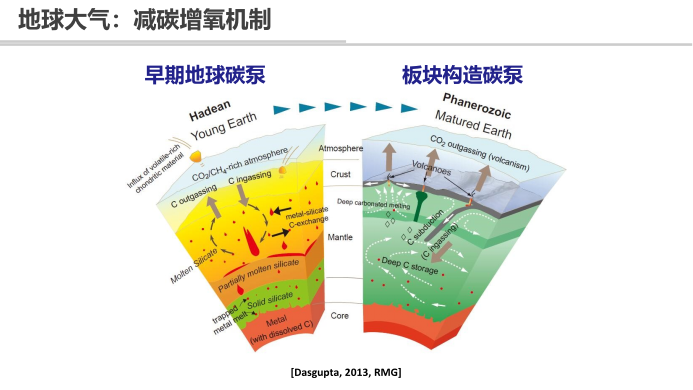

对比金星和地球大气成分可以发现,金星大气主要以二氧化碳为主,这使其表面温度超过400oC,而地球以氮气和氧气为主,二氧化碳含量占比很低。如果把金星看作是地球演化的早期阶段,那么地球大气经历了明显的减碳增氧过程。根据重建的地质历史时期的大气氧气和二氧化碳分压曲线,的确发现地球大气经历了两次显著的增氧事件,而二氧化碳分压则从最初的0.1个大气压减少到现今的量级。

针对地球大气减碳增氧的现象,前人提出了地球早期的碳泵和现代板块构造碳泵的两种机制。但该问题仍是有待进一步探索的前沿领域。

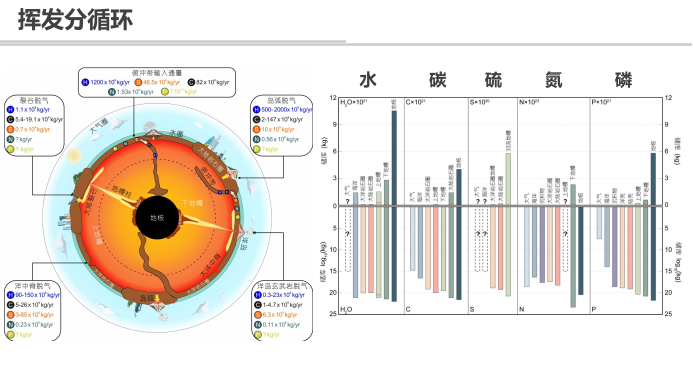

(3)地球内外系统联动

地球内部系统和表层系统存在耦合联动。以挥发分为例,水、碳、硫、氮、磷等元素地球内部的储量远高于在地表的储量,他们通过俯冲带、岛弧、洋中脊、大陆裂谷等多个地质构造在地球表层和内部之间实现循环,影响地表气候环境。例如,通过火山作用释放到大气的深部碳和硫元素将对大气环境产生影响。

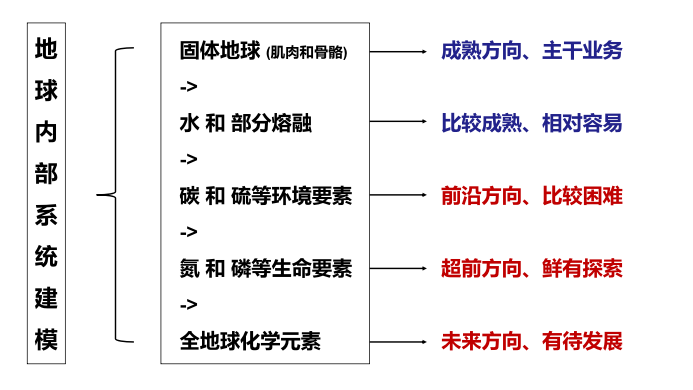

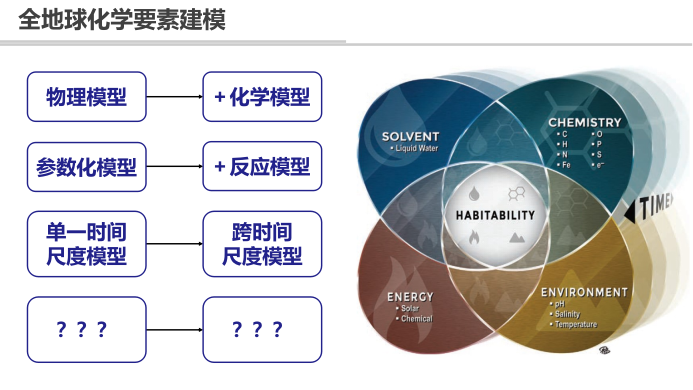

为了定量化研究这些过程,需要针对地球内部系统进行建模。目前固体地球演化和水、部分熔融等过程的耦合已经是较为成熟的方向。将动力学模型和热力学模型耦合,再加上矿物相变、流体运移、部分熔融等模式,可以实现含水流体、熔体和固体地球演化之间的耦合,探讨地球深部水通量、流熔体对岩石圈稳定性的影响等科学问题。地球内部碳和硫元素在地球的循环是现在的前沿方向,为理解气候环境长期演化具有重要影响。但目前如何实现碳、硫在地球内部循环和表生气候循环的耦合模拟仍存在挑战,主要由于二者时间尺度的差异性。地球内部的演化以千年-百万年为单位,而地表大气的演化为以天-年为单位。地球内部的氮和磷作为生命不可缺少的元素,其循环涉及到化合价态的变化等,是具有挑战性的前沿方向。最后,实现对全地球化学元素循环的模拟是未来的终极方向。

从地球系统的角度,地球各圈层的物质能量演化如同人体系统一样,是紧密耦合的。地球的构造格架好比人体的肌肉和骨骼,而地球的挥发分物质如同人体的神经-血液-淋巴,将地球内部构造演化和挥发分循环耦合建模,将会增进对地球宜居性的科学认识。在物理模型基础上加上化学模型,从参数化模型到反应模型,从单一时空尺度模型到跨时空尺度模型,将是未来耦合建模的趋势。例如,地球内部系统演化具有大空间尺度、长时间尺度,而表层系统演化是中小空间尺度、中短时间尺度。要跨越二者的时空尺度差异性实现耦合建模,可采取弱耦合和强耦合两种方式。在弱耦合模式下,不同时空尺度的子系统进行相对独立的运算,然后通过传递边界参数实现耦合。在强耦合模式下,将内部和表层系统在数学物理方程求解端直接耦合嵌套,这对计算效率提出了更高的要求。在大数据、人工智能兴起的时代,这种强耦合方式或成为未来发展的新方向,让“数字孪生地球”变为现实。

【邀请报告】

【讨论与交流】

问题1:地球是一个开放体系下的复杂非线性系统,各个子系统相互耦合嵌套演化。实现地球整体的数值建模存在哪些困难,有什么挑战?

答:地球系统演化存在时间尺度差异。例如大气、海洋、固体地球的演化时间尺度从短到长。另外还存在跨圈层间的物质和能量交换。现阶段的建模往往是针对各子系统分别进行的。实现固体圈层和海洋之间的流固耦合、海洋和大气之间的水气耦合仍是亟待解决的前沿问题。

问题2:地球人类宜居环境不仅体现在气候、环境等方面,也包括安全性。人类在自然演化面前,哪些因素是可以预测或主动干预的?

答:气候领域,人类已具备对气候变化的预测能力,并通过实施“碳达峰”“碳中和”等战略措施积极应对全球变暖等气候问题。地震领域,尽管目前仍无法实现准确预测,但地震预警系统能够在地震波到达前发出警报,最大限度降低可能的损失。星际安全方面,人们正在研究小行星防御问题,应对可能发生的小行星撞击地球事件。当然,也有人类当前技术难以应对的地质事件,例如地质历史中曾导致大规模生物灭绝的超级地幔柱喷发等极端事件。面对这些挑战,人类也在不断拓展认知边界,包括积极探索地外宜居星球,为未来寻求新的生存空间。

问题3:您今天的报告主要是聚焦于地球长期演化的渐变过程,但地球系统中也存在一些突发性的事件,甚至“蝴蝶效应”从而对地球的宜居性产生影响。在这类长期渐变过程中,是否存在关键的突变点?

答:是的,在地球长时间尺度的渐变过程中也存在突变事件。目前,许多渐变过程有定量化的方程可以描述,从而进行数值模拟,例如固体地球的板块运动以及表层系统中的洋流与季风。然而目前对突变行为的建模与预测仍是科学前沿。以地震为例,它是典型的突变现象:在岩石圈长期累积构造应力后,通过断层滑动实现能量的瞬时释放。然而由于缺乏完整的物理描述机制,地震的精准预测至今还是未解之题。类似的突变还包括火山喷发、滑坡、海啸等,对于这些现象的模拟和认识还在不断深化之中,是地球系统科学亟待攻克的问题之一。

问题4:您是如何给整个固体地球建立数值模型的?

答:目前已有大量研究揭示了地球内部的物质组成、分层结构、流变结构,为建立固体地球的数值模型提供了数据基础。在长时间尺度下,地球内部的岩石由于高温高压环境表现出类似流体的性质,因此我们通常采用流体力学的基本方程进行建模。其中岩石的密度和黏度是决定地球内部动力学演化的关键参数。在短时间尺度内,例如模拟地震或火山喷发等过程,还需要引入固体力学方程,考虑岩石的弹性、塑性、断裂行为。因此,构建整个固体地球的数值模型需要跨越不同时空尺度,并结合多种物理机制。

问题5:华北地区的地质构造有什么特点?是否与地震频发存在关联?

答:华北克拉通是非常古老的克拉通,已在该区域发现有距今38亿年的古老岩石。然而,不同于其他保持较完整的克拉通(如西澳、北美、南非等克拉通厚度可达200千米),华北克拉通自形成以来经历了显著的岩石圈减薄,目前岩石圈厚度仅为80-100 千米。研究发现,这一减薄过程可能与太平洋板块西向俯冲至华北克拉通下方有关。俯冲板块释放的流体和熔体可能削弱甚至破坏原本稳定的岩石圈结构。在相同的构造应力作用下,变薄的岩石圈更容易发生形变,从而增加地震发生的可能性。因此,华北地区地震频发与岩石圈结构的演化密切相关,其背后的物理机制也是当前地球动力学研究的重点问题。

问题6:从长时间来讲,地球是在变暖还是变冷?其中二氧化碳的存在起到了什么作用?

答:从行星演化的长时间角度来讲,地球总体呈现出逐渐冷却的趋势。早期地球大气以二氧化碳为主,地表温度较高,某种程度上可类比于当前的金星;而火星被视为地球可能的未来状态,其大气稀薄、表面寒冷、磁场微弱,是能量持续耗散的演化结果。然而,在更短的时间尺度上,地球也经历周期性的气候波动,例如冰期-间冰期的循环,这一变化与大气中二氧化碳浓度的波动密切相关。二氧化碳作为关键的温室气体,能够调控地球辐射能量的收支,对地表温度产生显著影响。总体而言,地球正处于一个长期冷却的演化过程之中,但在短期内,二氧化碳等温室气体依然对气候系统发挥着调控作用。

问题7:“三深”战略中,深地问题相比深空、深海具有更大的探测难度。在钻探资料不足的情况下,如何深化对地球深部的认识?

答:深地科学存在两大挑战:一是空间上的难以探测性,“上天入海”相对容易,“下地”更为困难,全球范围内对地球内部的钻探仍然有限;二是时间上的难以验证性,当前深部演化通常以百万年为尺度,远远超过洋流、季风等可以在天-年尺度内观测和验证的地表过程。在钻孔资料不足的情况下,可以利用多种间接手段来认识地球内部。例如,地震学层析成像能够揭示深部结构,数值模拟方法可重建地球演化过程。此外,钻探技术本身也在持续进步,例如我国的“梦想号”钻探船有望承担深海钻探任务,为获取深地样品提供重要支撑。

问题8:您的报告提到了地球和类地行星之间的对比,其他太阳系卫星或者系外行星适合人类生存?

答:寻找其他宜居星球是一个具有极具吸引力的科学问题。最初的目标是寻找地外生命的迹象,而现在的研究更多聚焦于是否存在具备人类生存条件的行星,例如是否存在液态水、适宜的温度、大气层等基本环境要素。太阳系中的部分卫星(如土卫二、木卫二)被认为可能拥有地下海洋,而大量系外行星也正在通过望远镜进行观测和筛选。探索宜居星球不仅服务于人类未来的发展,也满足我们对宇宙的好奇,正如大航海时代的地理探索一样,这推动我们对地球本身和科学边界的持续认知和突破。

【总结与建议】

孙建国:此次沙龙选题前沿而新颖,引发了大家非常热烈而有意义的讨论。大家从自身专业背景出发,围绕地球人类宜居环境的话题展开了多角度的交流讨论,充分体现了多学科交叉融合的独特优势。希望学术沙龙活动能持续开展,吸引更多老科技工作者积极参与,共同营造良好的科学氛围,为“抢占科技制高点”贡献出老同志的力量。最后,感谢国科大对本次活动的大力支持。

牛晓莉:参加今天的学术沙龙活动,被老教授们求知若渴、积极探讨的精神风貌深深感染,感谢老同志们对活动的支持与信任,学校在未来会继续支持老科协开展各项活动,将全力为退休教授学术交流做好服务保障工作。

问题1:地球是一个开放体系下的复杂非线性系统,各个子系统相互耦合嵌套演化。实现地球整体的数值建模存在哪些困难,有什么挑战?

答:地球系统演化存在时间尺度差异。例如大气、海洋、固体地球的演化时间尺度从短到长。另外还存在跨圈层间的物质和能量交换。现阶段的建模往往是针对各子系统分别进行的。实现固体圈层和海洋之间的流固耦合、海洋和大气之间的水气耦合仍是亟待解决的前沿问题。

问题2:地球人类宜居环境不仅体现在气候、环境等方面,也包括安全性。人类在自然演化面前,哪些因素是可以预测或主动干预的?

答:气候领域,人类已具备对气候变化的预测能力,并通过实施“碳达峰”“碳中和”等战略措施积极应对全球变暖等气候问题。地震领域,尽管目前仍无法实现准确预测,但地震预警系统能够在地震波到达前发出警报,最大限度降低可能的损失。星际安全方面,人们正在研究小行星防御问题,应对可能发生的小行星撞击地球事件。当然,也有人类当前技术难以应对的地质事件,例如地质历史中曾导致大规模生物灭绝的超级地幔柱喷发等极端事件。面对这些挑战,人类也在不断拓展认知边界,包括积极探索地外宜居星球,为未来寻求新的生存空间。

问题3:您今天的报告主要是聚焦于地球长期演化的渐变过程,但地球系统中也存在一些突发性的事件,甚至“蝴蝶效应”从而对地球的宜居性产生影响。在这类长期渐变过程中,是否存在关键的突变点?

答:是的,在地球长时间尺度的渐变过程中也存在突变事件。目前,许多渐变过程有定量化的方程可以描述,从而进行数值模拟,例如固体地球的板块运动以及表层系统中的洋流与季风。然而目前对突变行为的建模与预测仍是科学前沿。以地震为例,它是典型的突变现象:在岩石圈长期累积构造应力后,通过断层滑动实现能量的瞬时释放。然而由于缺乏完整的物理描述机制,地震的精准预测至今还是未解之题。类似的突变还包括火山喷发、滑坡、海啸等,对于这些现象的模拟和认识还在不断深化之中,是地球系统科学亟待攻克的问题之一。

问题4:您是如何给整个固体地球建立数值模型的?

答:目前已有大量研究揭示了地球内部的物质组成、分层结构、流变结构,为建立固体地球的数值模型提供了数据基础。在长时间尺度下,地球内部的岩石由于高温高压环境表现出类似流体的性质,因此我们通常采用流体力学的基本方程进行建模。其中岩石的密度和黏度是决定地球内部动力学演化的关键参数。在短时间尺度内,例如模拟地震或火山喷发等过程,还需要引入固体力学方程,考虑岩石的弹性、塑性、断裂行为。因此,构建整个固体地球的数值模型需要跨越不同时空尺度,并结合多种物理机制。

问题5:华北地区的地质构造有什么特点?是否与地震频发存在关联?

答:华北克拉通是非常古老的克拉通,已在该区域发现有距今38亿年的古老岩石。然而,不同于其他保持较完整的克拉通(如西澳、北美、南非等克拉通厚度可达200千米),华北克拉通自形成以来经历了显著的岩石圈减薄,目前岩石圈厚度仅为80-100 千米。研究发现,这一减薄过程可能与太平洋板块西向俯冲至华北克拉通下方有关。俯冲板块释放的流体和熔体可能削弱甚至破坏原本稳定的岩石圈结构。在相同的构造应力作用下,变薄的岩石圈更容易发生形变,从而增加地震发生的可能性。因此,华北地区地震频发与岩石圈结构的演化密切相关,其背后的物理机制也是当前地球动力学研究的重点问题。

问题6:从长时间来讲,地球是在变暖还是变冷?其中二氧化碳的存在起到了什么作用?

答:从行星演化的长时间角度来讲,地球总体呈现出逐渐冷却的趋势。早期地球大气以二氧化碳为主,地表温度较高,某种程度上可类比于当前的金星;而火星被视为地球可能的未来状态,其大气稀薄、表面寒冷、磁场微弱,是能量持续耗散的演化结果。然而,在更短的时间尺度上,地球也经历周期性的气候波动,例如冰期-间冰期的循环,这一变化与大气中二氧化碳浓度的波动密切相关。二氧化碳作为关键的温室气体,能够调控地球辐射能量的收支,对地表温度产生显著影响。总体而言,地球正处于一个长期冷却的演化过程之中,但在短期内,二氧化碳等温室气体依然对气候系统发挥着调控作用。

问题7:“三深”战略中,深地问题相比深空、深海具有更大的探测难度。在钻探资料不足的情况下,如何深化对地球深部的认识?

答:深地科学存在两大挑战:一是空间上的难以探测性,“上天入海”相对容易,“下地”更为困难,全球范围内对地球内部的钻探仍然有限;二是时间上的难以验证性,当前深部演化通常以百万年为尺度,远远超过洋流、季风等可以在天-年尺度内观测和验证的地表过程。在钻孔资料不足的情况下,可以利用多种间接手段来认识地球内部。例如,地震学层析成像能够揭示深部结构,数值模拟方法可重建地球演化过程。此外,钻探技术本身也在持续进步,例如我国的“梦想号”钻探船有望承担深海钻探任务,为获取深地样品提供重要支撑。

问题8:您的报告提到了地球和类地行星之间的对比,其他太阳系卫星或者系外行星适合人类生存?

答:寻找其他宜居星球是一个具有极具吸引力的科学问题。最初的目标是寻找地外生命的迹象,而现在的研究更多聚焦于是否存在具备人类生存条件的行星,例如是否存在液态水、适宜的温度、大气层等基本环境要素。太阳系中的部分卫星(如土卫二、木卫二)被认为可能拥有地下海洋,而大量系外行星也正在通过望远镜进行观测和筛选。探索宜居星球不仅服务于人类未来的发展,也满足我们对宇宙的好奇,正如大航海时代的地理探索一样,这推动我们对地球本身和科学边界的持续认知和突破。