一、概述

合成生物学在药物生产中的应用正在快速发展,通过改造或设计生物系统来高效、精准地生产药物,具有成本低、环保、可定制化等优势。

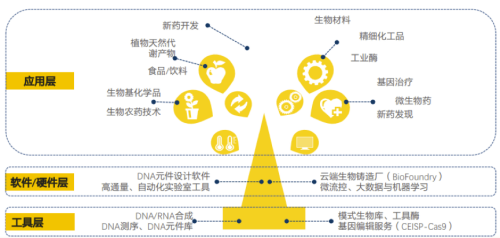

合成生物学作为一门融合生物学、基因组学、工程学和信息学等学科,正在引领着“新的生物科学变革”。合成生物学

在医药领域的应用主要体现在以下两个方面:手性医药化学品的绿色制造、植物天然产物的微生物重组合成。其通过定向设计和理性改造生物体,为解决全球气候变暖、实现碳中和目标以及推动医药、能源、材料等行业的产业升级提供了新的途径。

图片1-1:合成生物学制药

图片1-2:合成生物学应用领域

二、天然药物与复杂化合物的生物合成

(一)青蒿素的合成及应用

通过合成生物学改造酵母菌,插入青蒿酸合成途径(如植物源基因CYP71AV1、ADS等),实现青蒿素的微生物发酵生产,替代传统植物提取,大幅降低成本(如Amyris公司与盖茨基金会合作项目)。

青蒿素的生物合成技术原理涉及植物提取、化学合成与生物工程等多学科交叉:

1.天然合成途径

(1)植物来源与腺毛分泌

青蒿素在黄花蒿叶片、芽和花表面的分泌性腺毛(GSTs)中合成,含量仅占干重的0.1%-1.0%。其生物合成途径已基本明确,以紫穗槐二烯(AMPD)为前体,通过细胞色素P450酶(如CYP71AV1)催化形成青蒿酸(AA),最终经氧化环化生成青蒿素。

(2)转录调控机制

青蒿素合成受AP2/ERF、MYB、bHLH等转录因子家族调控。例如,茉莉酸(JA)处理可激活ERF和MYB家族成员,促进青蒿素积累。

2.人工合成技术

(1)化学合成路线

① 全合成:以(+)-2-蒈烯为起始原料,经硼氢化、氧化、碘内酯化等12步反应合成青蒿素,关键步骤包括Wittig反应和光氧化。

② 半合成:通过二氢青蒿酸(DHAA)化学修饰获得青蒿素,传统工艺需先合成青蒿酸(AA)再氢化。

(2)生物催化与酶法

① 双氢青蒿酸脱氢酶(AaDHAADH):可催化AA与DHAA双向转化,突变体P26L使催化效率提升2.82倍,工程酵母中DHAA产量达3.97g/L。

② 化学-酶法协同:宾夕法尼亚大学团队利用9-BBN催化AMPD反马氏加成,直接合成DHAA前体,跳过AA阶段,产率70%。

3.应用

青蒿素是从黄花蒿中提取的过氧化物类化合物,其应用领域广泛且具有重要医学价值。

(1)抗疟疾治疗

作为一线抗疟药物,青蒿素能快速杀灭疟原虫(包括氯喹耐药株),通过自由基破坏疟原虫膜结构,尤其对恶性疟和间日疟效果显著。世界卫生组织推荐其与长效抗疟药联用(如青蒿素联合疗法),以延缓耐药性。

(2)自身免疫性疾病辅助治疗

对系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等有调节免疫和抗炎作用,可抑制过度免疫反应并降低炎症因子水平。

(3)抗寄生虫与抗感染

对血吸虫、弓形虫等寄生虫有杀灭作用,并可能用于炭疽杆菌、结核杆菌等感染。

(4)代谢性疾病探索

最新研究发现其衍生物可能通过调节脂质代谢通路发挥降血脂作用。

(5)其他应用

① 皮肤健康领域:青蒿成分被用于特应性皮炎护理,发挥抗炎和止痒作用。

② 抗纤维化:动物实验表明对肝纤维化、肺纤维化有改善效。

图片2:青蒿素作用机理

(二)紫杉醇的合成及应用

紫杉醇的合成原理涉及多种方法,主要包括天然提取、半合成和全合成技术,其核心在于解决原料稀缺与结构复杂性的挑战。

1.天然提取法

早期通过从红豆杉树皮或枝叶中直接提取紫杉醇,但原料依赖性强且效率极低(约0.01-0.06%含量),需砍伐大量树木。环保压力促使科学家转向更可持续的方法/

2.半合成法

(1)前体物质利用:从红豆杉针叶中提取10-DAB(10-去乙酰基巴卡亭Ⅲ),其结构接近紫杉醇且含量较高,通过4步化学转化即可合成紫杉醇。

(2)工业化路线:Holton团队开发的半合成路线经优化后成为主流,包括酯化、还原、氧化等关键步骤,显著降低对天然资源的依赖。

3.全合成法

(1)化学全合成:紫杉醇分子含11个手性中心和高度氧化的复杂骨架,合成难度极大。2022年李闯创新团队实现21步最短全合成路线,但成本高,尚未产业化。

(2)生物合成:通过基因工程改造微生物(如酵母),重构紫杉醇生物合成途径,实现异源生产,目前每升培养液可产448.52微克紫杉醇。利用工程化大肠杆菌或酵母合成紫杉醇前体(如紫杉二烯)。

4.应用

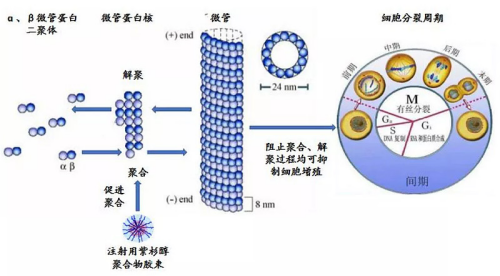

(1)作用机制

紫杉醇通过稳定微管蛋白,抑制癌细胞有丝分裂,从而阻断其增殖。与直接破坏DNA的传统化疗药不同,其作用更精准,对正常细胞损伤相对较小。

(2)主要应用

① 卵巢癌:紫杉醇是卵巢癌的一线治疗药物,尤其对晚期或复发性卵巢癌效果显著。

② 乳腺癌:常用于术后辅助化疗及晚期乳腺癌的联合治疗,如TAC、AC-T等。

③ 非小细胞肺癌:联合铂类药物可有效控制肿瘤进展。

④ 其他癌症:包括宫颈癌、胃癌、头颈部肿瘤等,部分指南推荐其作为二线或联合用药选择。

图片3:紫杉醇作用机理

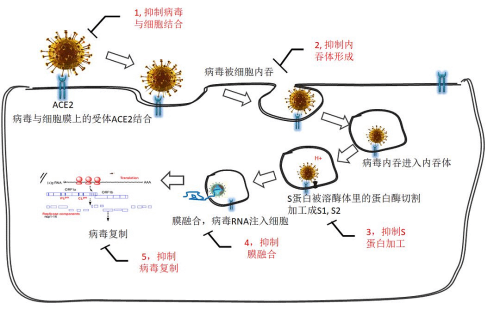

(三)阿片类药物合成及应用

通过改造酵母菌合成蒂巴因(吗啡前体),但需严格监管以防止滥用(如Concordia University研究)。

1. 天然生物碱提取:如吗啡、可待因等直接从罂粟植物中提取,通过分离纯化获得。

2. 半合成修饰:以天然生物碱为原料进行化学修饰,例如海洛因由吗啡乙酰化制得,羟考酮通过氧桥结构改造而来。

3. 全合成设计:如芬太尼、哌替啶等通过人工合成,其结构设计基于阿片受体结合位点,例如芬太尼的苯基哌啶骨架。

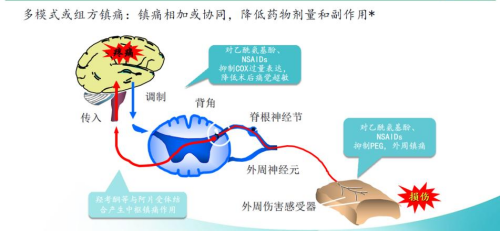

4. 临床应用:阿片类药物通过激活中枢神经系统的μ、κ、δ受体发挥镇痛作用,主要应用于:

(1)中重度疼痛管理:如癌痛、术后疼痛,吗啡、芬太尼等是核心药物。

(2)麻醉辅助:芬太尼类(如舒芬太尼)用于手术麻醉诱导和维持。

(3)镇咳与止泻:可待因用于镇咳,地芬诺酯通过抑制肠蠕动治疗腹泻。

图片4:阿片类药物

三、基因工程细胞治疗

(一)CAR-T细胞疗法

CAR-T(嵌合抗原受体T细胞)疗法是一种通过基因工程改造患者自身T细胞的免疫治疗方法。

1.作用机制:改造后的T细胞可绕过MHC限制直接识别肿瘤抗原,通过释放穿孔素/颗粒酶或诱导凋亡杀伤癌细胞,并形成免疫记忆。

2.原理

(1)CAR结构设计:CAR由四个关键组件构成。

(2)抗原识别域(如单链抗体片段scFv):特异性结合肿瘤表面抗原(如CD19、BCMA)。

(3)胞外铰链区:增强受体灵活性。

(4)跨膜域:锚定受体于细胞膜。

(5)胞内信号域(含CD3ζ和共刺激分子如CD28/4-1BB):激活T细胞杀伤功能。

3.改造流程:

(1)通过单采血分离患者T细胞。

(2)使用慢病毒载体或电穿孔技术导入CAR基因。

(3)体外扩增2-3周至治疗剂量(通常需10^9数量级)。

4.临床应用

(1)血液系统恶性肿瘤。

(2)急性淋巴细胞白血病(ALL):CD19靶向疗法完全缓解率达60-90%。

(3)淋巴瘤:如弥漫大B细胞淋巴瘤,诺华Kymriah®五年生存率55%。

(4)多发性骨髓瘤:BCMA靶向疗法显著延长无进展生存期。

(5)实体瘤探索:针对GD2(神经母细胞瘤)、HER2(乳腺癌)等抗原的临床试验进行中,但受限于肿瘤微环境抑制。

(6)自身免疫疾病:2025年推荐用于系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等B细胞介导疾病。

图片5:CAR-T细胞疗法

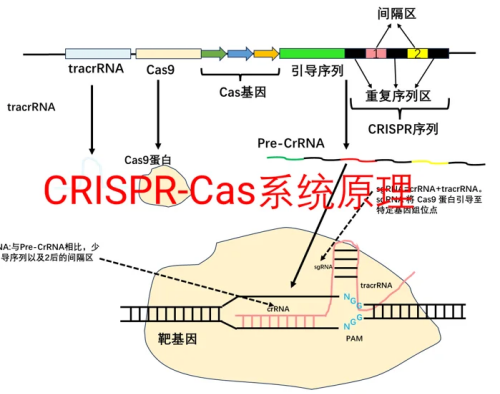

(二)基因编辑疗法

CRISPR-Cas9与合成生物学结合,修复致病基因。CRISPR-Cas9基因编辑技术与合成生物学的结合正在重塑生物技术领域,为医疗等多个行业带来革命性变革。这种结合不仅提高了基因编辑的精确度和效率,还推动了合成生物学从理论到应用的快速发展。

1.镰刀型贫血症

(1)核心机制

① 基因修复:纠正β-珠蛋白基因的突变。

② 胎儿血红蛋白激活:重新激活γ-珠蛋白基因表达。

③ 自体细胞治疗:使用患者自身造血干细胞,避免免疫排斥。

(2)基因编辑疗法的突破性进展

合成生物学在镰刀型细胞贫血症治疗中最显著的成就是基因编辑技术的应用。中国科学家近期通过碱基编辑疗法成功治愈了该疾病,这是全球首例采用该技术治疗镰刀型细胞贫血病的案例。

(3)该疗法利用自主研发的高精准变形式碱基编辑器tBE,对患者造血干细胞中的胎儿血红蛋白基因启动子区域进行精准编辑,模拟健康人群中的有益碱基突变。

(4).CRISPR-Cas9技术的临床应用

① CRISPR-Cas9基因编辑技术已成为治疗镰刀型细胞贫血症的重要工具。全球首款获批的基因编辑疗法Casgevy(通用名 autotemcel)就是基于该技术开发的自体体外CRISPR/Cas9基因编辑治疗方法。

② 该疗法通过编辑患者自身的造血干细胞,激活胎儿血红蛋白(HbF)的表达,从而替代有缺陷的β-珠蛋白。

2.β-地中海贫血

β-地中海贫血是由β-珠蛋白基因突变导致的一种遗传性血液疾病,全球约有8000万-9000万携带者。该疾病的核心病理机制是β-珠蛋白链合成减少或缺失,导致α/β链比例失衡,引发红细胞破坏和溶血性贫血。合成生物学针对这一机制开发了多种治疗策略。

(1)技术原理

① CRISPR-Cas9基因编辑技术

CRISPR-Cas9通过靶向编辑BCL11A基因增强子,解除其对γ-珠蛋白的抑制,使胎儿血红蛋白(HbF)重新表达。临床试验显示,

该技术可使患者血液中HbF细胞占比达到99%,实现长期脱离输血。

② 慢病毒载体递送系统

通过慢病毒载体将正常β-珠蛋白基因导入患者血干细胞,实现基因替代。这种方法已使部分患者实现长期摆脱输血依赖。

③ 碱基编辑技术

最新开发的tBE碱基编辑器可精准编辑胎儿血红蛋白基因启动子区域,模拟健康人群中的有益突变,中国科学家已成功应用该技

术治愈患者。

(2)临床应用进展

① CRISPR-Cas9疗法:全球首款获批的基因编辑疗法Casgevy(通用名 autotemcel)已用于治疗β-地中海贫血,通过编辑患者自身造血干细胞实现治愈基因替代疗法:多项临床试验显示,非β0/β0型输血依赖型β地贫患者经治疗后能长期摆脱输血。

② 联合治疗策略:结合基因编辑与造血干细胞移植,为无法进行异体移植的患者提供新选择。

③ 基因修复:直接纠正β-珠蛋白基因的突变。

④ 胎儿血红蛋白激活:重新激活γ-珠蛋白基因表达。

⑤ 基因替代:导入正常β-珠蛋白基因。

图片6:基因疗法CRISPR-Cas9作用机理

四、疫苗生产

(一)mRNA疫苗概述

合成生物学优化mRNA序列快速响应病毒变异。mRNA疫苗是一种基于信使RNA(mRNA)技术的新型疫苗,通过将编码特定抗原蛋白的mRNA序列递送至人体细胞,指导细胞合成目标蛋白并引发免疫应答。

(二)临床应用

1. 传染病预防

(1)新冠疫苗:辉瑞/BioNTech和Moderna的mRNA疫苗显示95%有效率。

(2)流感疫苗:莫德纳"超级疫苗"mRNA-1083可同时预防流感和新冠。

(3)其他传染病:正在开发针对HIV、寨卡病毒等的mRNA疫。

2. 肿瘤治疗

(1)个性化肿瘤疫苗:基于患者肿瘤突变特征定制,如EVM16和XH001。

(2)广谱肿瘤疫苗:如LK101注射液,可激活长期免疫记忆。

(3)联合治疗:与PD-1抑制剂等免疫疗法协同增效。

3.病毒样颗粒(VLP)疫苗 。

(1)VLP疫苗的基本原理

病毒样颗粒(VLP)疫苗是一种通过重组表达系统生产的亚单位疫苗,其核心特点是能够自组装形成与天然病毒结构高度相似的纳米颗粒,但不含病毒遗传物质,因此不具有感染性。VLP疫苗通过模拟病毒的空间构象,能够高效刺激机体的体液免疫和细胞免疫应答。

(2)VLP疫苗的临床应用

① 已获批疫苗

第一、HPV疫苗:预防人乳头瘤病毒感染。

第二、HBV疫苗:预防乙型肝炎。

第三、HEV疫苗:预防戊型肝炎。

② 在研疫苗

第一、流感疫苗:针对快速变异的流感病毒。

第二、HIV疫苗:利用VLP展示多种抗原表位。

第三、肿瘤疫苗:用于癌症免疫治疗。

图片7:疫苗作用机理

五、微生物合成药物工厂

(一)定制化与罕见病药物

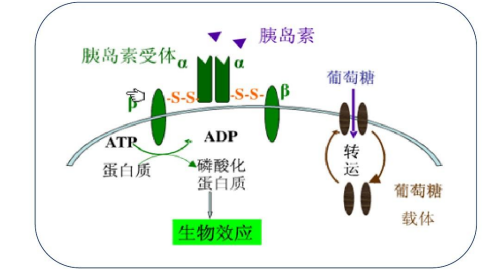

1.胰岛素

(1)现代胰岛素生产已从传统的动物胰腺提取发展到基因重组技术,主要包括以下三种方法:

① 动物胰岛素提取:从猪或牛胰腺中提取,经酸醇提取法、凝胶过滤和离子交换纯化获得。

② 半合成人胰岛素:以猪胰岛素为原料,通过酶修饰将B链第30位丙氨酸替换为苏氨酸。

③ 生物合成人胰岛素:利用重组DNA技术生产,是目前最主流的方法。

(2)临床应用

① 型糖尿病患者的替代治疗。

② 型糖尿病患者经口服降糖药控制不佳时的补充治疗。

③ 糖尿病急症和初起稳定化治疗。

图片8:合成胰岛素作用机理

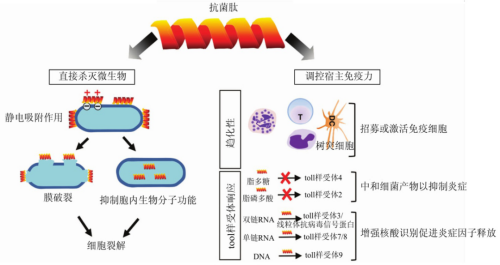

2.抗菌肽

(1)抗菌肽的作用机制

① 靶向细胞膜:带正电荷的肽段与带负电的细菌细胞膜结合,形成孔道破坏膜完整性。

② 干扰细胞壁合成:如HNP1可选择性结合脂质Ⅱ抑制细胞壁合成。

③ 破坏生物膜:有效对抗细菌生物膜形成。

④ 免疫调节:调节宿主免疫反应增强抗菌效果。

(2)临床应用与产业化进展

① 农业应用:山东养鸡场使用含抗菌肽的饲料使抗生素用量减少72%,成活率提高5%。

② 医疗领域:针对多重耐药菌的抗菌肽在小鼠感染模型中显示良好疗效。

③ 医美产品:酵母菌生产的重组胶原蛋白纯度达99.8%,免疫原性降低300倍。

④ 环保材料:开发的PHA生物塑料在海水中的降解周期从5年缩短至6个月。

3.个性化药物

根据患者基因组设计微生物生产特定蛋白或代谢产物。

图片9:抗菌肽作用机理

(二)罕见病酶替代疗法

合成生物学技术正在彻底改变罕见病治疗格局,特别是针对溶酶体贮积症等遗传代谢疾病。

1.戈谢病治疗:注射用维拉苷酶β(戈芮宁)已获批用于12岁及以上青少年和成人I型、III型戈谢病患者,填补了国内长期依赖进口药物的空白

2.法布雷病治疗:阿加糖酶α等酶替代药物已纳入医保,显著提高治疗可及性,但患者仍面临经济障碍(65.28%)和药品可及性(37.39%)问题

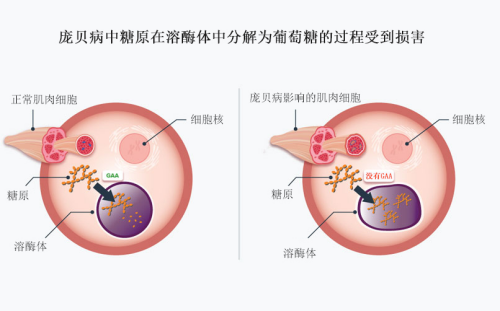

3.庞贝病治疗:基因治疗(如GC301腺相关病毒注射液)和下一代酶替代疗法正在研发中,中国在庞贝病基因治疗领域已确立国际领先地位。

图片10:罕见病酶替代疗法

参考文献

1.中国政府官网

2.中国科技部官网

3.国家自然科学基金委官网

4.中国科学院科研进展官网

5.中国卫健委官网

6.中国医科院官网

7.中国医科院医药生物研究所官网

8. 中国医药生物技术协会官网

9.中国生物工程学会官网

10.中国工业信息化产业部官网

11.中国科学院微生物研究所官网

12.中国轻工业联合会官网

13.中国生物发酵产业协会官网

14.中国生物发酵工程协会官网

15.中国生物技术信息官网

16.中国生物技术发展中心

17.中国数子科技馆官网

18.中国遗传学会官网

19.中国生物医学工程学会官网

20.吴元帅陈佳 生物制药技术在化工合成制药工艺中的应用 化工管理 . 2021 (21)

21.李仲霞 刘妍 罗泉 吕雪峰 从专利角度分析ω-转氨酶在我国手性胺生物合成应用中的研究进展 生物工程学报2023 ,39 (08) 22.徐志 董爽 吕早生1S-布洛芬的合成进展 国外医药(抗生素分册) . 2016 ,37 (04)

23.郑裕国 沈寅初 手性医药化学品生物催化合成进展与实践 生物加工过程 . 2013 ,11 (02)

24. 刘新豪 偶氮苯类化合物、苯并二噻吩类化合物的合成与性质研究 云南大学 硕士电子期刊出版信息:2024年第11期

25.李众 张伟 李盛英 细胞色素P450酶与微生物药物创制 微生物学报 . 2016 ,56 (03)