大家在电视上经常看见挥舞着机械手臂的工业机器人,最近也见到了能够赛跑和进行拳击比赛的人形机器人。但是,很多人并不了解人类能够设计制造的最新的机器人——纳米机器人,不知道纳米机器人还可以用来治疗癌症。最近,在中国科学院老科协生物物理所分会举办的科学沙龙上,国家纳米科学中心副主任聂广军研究员带来了“融合技术赋能抗肿瘤药物创新”的主题报告,使我们领略了抗癌神器——纳米机器人的风采。经过长期探索和大量尝试,聂广军团队研发了多种医学纳米机器人,能够精确靶向和杀伤癌细胞,全面调控肿瘤微环境。团队发表了系列高质量研究论文,获得了多个发明专利,并开展了临床试验研究,获得北京市、中国生物材料学会和中国药学会等多项奖励。相关成果展现出巨大的应用潜力,有望为广大癌症患者带来福音!

一、什么是纳米机器人

1、纳米和纳米技术

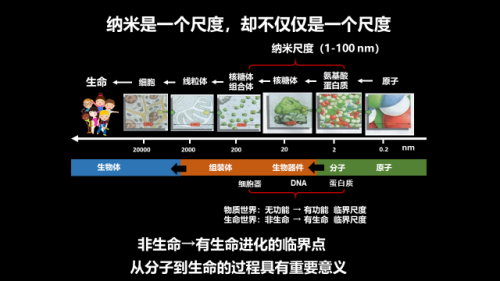

纳米是一个尺度概念,一纳米等于十亿分之一米(10⁻10米),比单个细菌的长度还要小几十倍。纳米材料是尺寸在1到100纳米范围内的材料。纳米科学与技术(简称纳米技术)是纳米材料的性质和应用的技术,也带动了很多相关新兴学科的发展。纳米材料具有传统材料所不具备的、新奇的物理和化学特性,例如:原本导电的铜材料小到某一纳米界限就不再导电,而原本绝缘的二氧化硅晶体在某一纳米界限时却开始导电了。纳米技术涉及现代科技的广泛研究领域,是众多学科的底层技术。可以说,纳米尺度是物质世界和生命世界功能实现的关键尺度范围(图1)。

图1. 纳米尺度是人类认识微观世界的关键范围,是宏观世界功能实现的临界尺度

2、纳米机器人

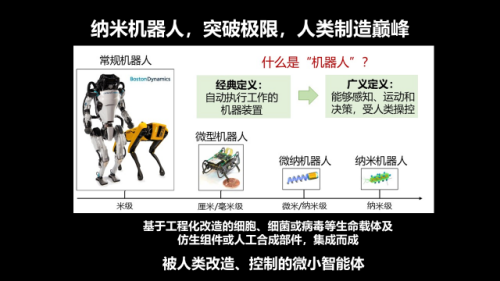

机器人通常指能执行特定工作的机械装置,更广泛地说是能够感知运动和决策、受人操控的机械装置。当机器人小到纳米尺度时就称为纳米机器人。在这个尺度下的机器人本身具有生物功能,还可以调控人体功能。它们不仅能够帮助我们更好地认识生命和理解生命,还可以协助我们调控生命的稳态平衡,为人类认识和治疗疾病带来创新的方法。

图2. 机器人及纳米机器人

二、抗癌神器——纳米机器人

虽然人类在恶性癌症的治疗领域取得了很多进展,但仍有众多恶性肿瘤无法医治,也难以预防。特别是人到老年,罹患癌症的风险就会更高一些,迫切需要高效的治疗。肿瘤称得上是人体最复杂的器官,处于一种非正常的病理状态,不仅其增殖不可控,还可以四处转移。过去,肿瘤的临床治疗主要靠手术、放疗或化疗等。近年来,研究人员根据肿瘤的不同特点不断发展新的治疗策略。其中,医学纳米机器人为癌症的治疗带来了曙光。例如,它们更够精准探测和杀伤癌细胞,定向阻断血管和“饿”死癌细胞,实现对癌细胞的高效免疫杀伤等。

1、精准探测和杀伤癌细胞

纳米机器人可以装载临床上常用的化疗药物,利用肿瘤的病理特性,将药物特定地输运到肿瘤部位,实现特异性的靶向递送。比如,利用肿瘤组织代谢旺盛、环境ATP浓度高于正常组织的特点,纳米机器人能够自发完成分子结构的变化,把其携带的药物释放到肿瘤部位。整个过程中精准可控,一个癌细胞也不放过。

纳米机器人还能通过与磁性纳米颗粒的结合,被赋予磁导向的特性。经口服进入人体后,这些磁导向的纳米机器人可以自由地在血管和组织内运动。在体外磁场的导引下,药物能够被集中到患病的癌组织中,大大提高治疗效果。

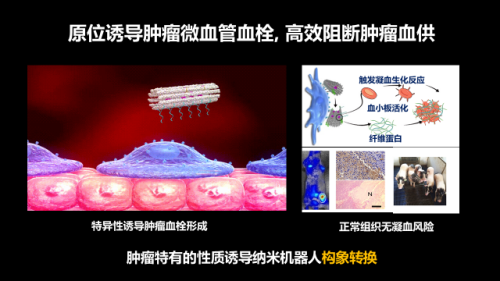

2、阻断血管 “饿”死癌细胞

肿瘤组织的血液处于高凝状态,更容易产生血栓。这个特点可以用于发展阻断肿瘤血供的纳米机器人。利用生物分子DNA制造的纳米生物机器人,可以携带天然凝血因子,特异性地把它们递送到肿瘤微血管,在肿瘤局部诱导凝血过程,阻断肿瘤内部的血液供应。这种纳米生物机器人的设计可以极大地提高药物对肿瘤的识别效率,一旦和血管表面分子相结合,就铺展成为薄薄的片层结构,在多种机制协同作用下,黏附在肿瘤血管表面,通过凝血效应,“饿”死癌细胞。

图3. 纳米机器人特异诱导血管产生凝血和肿瘤血栓形成

3、纳米机器人肿瘤疫苗

肿瘤疫苗是一类很重要的抗肿瘤药物,通过激活机体主动免疫,重塑机体免疫系统,介导抗肿瘤过程。肿瘤疫苗需要有抗原和佐剂存在,最好同时实现抗肿瘤免疫作用的加强。但目前肿瘤疫苗在临床上面临很多挑战。比如,如何识别肿瘤抗原?如何应对患者的不同遗传因素、不同肿瘤负荷和不同年龄?如何激活免疫系统让它产生更主动的抗癌免疫效应?。

现在主流的肿瘤疫苗是将病人的肿瘤组织进行测序,发现一些突变,然后预测哪些突变能够产生特异抗原,再做成多肽或者mRNA疫苗。另外,肿瘤是个特别复杂和异质性的器官。即使发现和设计几十条特异性抗原,还是很难覆盖全部肿瘤抗原。所以,就需要把肿瘤细胞的全部膜蛋白复制起来,才能保证肿瘤表面的特异性肽被免疫系统全部识别。为了最大化地保留细胞上面的这些肿瘤抗原,同时增强体系的免疫识别能力,团队选择并优化了一个大肠杆菌的菌株,去除它的细胞壁,取出内部的原生质膜,在体外包裹到纳米颗粒表面。这些纳米颗粒处于70-100纳米范围内,皮下注射后特别容易聚集到淋巴组织。这些纳米颗粒表面同时含有来自于病人的肿瘤细胞膜蛋白,或者说全部肿瘤特异性抗原,以及来自于细菌原生质膜的、可以激发人体先天免疫系统的分子,构成了一种新型的纳米疫苗,可以有效防止手术之后的肿瘤复发转移。这种疫苗既具有治疗性,也具有预防性。通过与肿瘤医院的医生合作,目前这种疫苗已经用于手术后罕见病患者的免疫治疗,并取得了令人鼓舞的临床效果。

预防性疫苗面临的最大挑战是肿瘤多样性。不管是肿瘤的发生部位,还是肿瘤细胞的分子特点,每一个患者都不一样。所以,要想做广谱的预防性肿瘤疫苗特别难。干细胞和肿瘤细胞存在共性,都处于不断的增殖状态。如果能获取相关的生物信息,发展肿瘤疫苗,阻断增殖相关的信号,就可以实现肿瘤的广谱预防。提取诱导多能干细胞的细胞膜,与正常细胞进行蛋白差异化表达鉴定,能够鉴定出一系列蛋白,找到其抗原表位,制备防治肿瘤复发转移的疫苗抗原肽。通过先打疫苗再种肿瘤的预防模拟,能够发现确实肿瘤细胞的增殖特点,从而针对性地把肿瘤扼杀在早期。另外,这种疫苗不识别正常细胞和人体干细胞,从而避免了这些细胞被疫苗误伤。利用细胞囊泡结构,把抗原和佐剂共同递送到免疫细胞,是发展新一代纳米疫苗的主要路径之一。该方法也可以将来自肿瘤的多种复杂信息共同递送给免疫细胞,通过激活机体全部的免疫力去对抗肿瘤增殖。

目前,纳米机器人治疗癌症还面临很多挑战。例如,如何更好地利用内生动力和外在能源实现体内驱动?如何实现精准导航、实时监测和信息反馈?如何特异性穿越血管、组织等的微环境屏障?如何提高靶向递送效率、减少对正常组织的损伤?如何实现机器人的降解、降低免疫排斥和毒副作用?这些挑战正不断激励科技工作者努力攻关,为广大癌症患者带来更加高疗效和方便的治疗方法,让他们早日恢复健康!

参考文献

1. Suping Li, Chen Song, Yanhua Tian, Qiao Jiang, Jing Wang, Yiguo Zou, Greg J Anderson, Jing-Yan Han, Xiaowei Mao, Guangjun Nie*, Hao Yan*, Baoquan Ding*, Yuliang Zhao*, Specific targeting of thrombin to tumour vessels by reconfigurable DNA-origami nanostructures induces tumour infarction, Nature Biotechnology, 2018, 36(3):258-264.

2. Suping Li, Yinlong Zhang, Jing Wang, Ying Zhao, Tianjiao Ji, Xiao Zhao, Yanping Ding, Xiaozheng Zhao, Ruifang Zhao, Feng Li, Xiao Yang, Shaoli Liu, Zhaofei Liu, Jianhao Lai, Andrew K. Whittaker, Gregory J Anderson, Jingyan Wei, Guangjun Nie*, Nanoparticle-enabled local depletion of tumor-associated platelets enhances anti-tumor efficacy of chemotherapeutics, Nature Biomedical Engineering, 1, ;667-679, 2017.

3. Yi Yuan, Chong Du, Cuiji Sun, Jin Zhu, Shan Wu, Yinlong Zhang, Tianjiao Ji, Jianlin Lei, Yinmo Yang, Ning Gao and Guangjun Nie, Chaperonin-GroEL as a smart hydrophobic drug delivery and tumor targeting molecular machine for tumor therapy, Nano Letters, 2018, 18(2):921-928.

4. Hao Qin, Yanping Ding, Ayeesha Mujeeb and Guangjun Nie, Tumor Microenvironment Targeting and Responsive Peptide-based Nanoformulations for Improved Tumor Therapy, Molecular Pharmacology, 92(3):219-231, 2017.

5. Bin Wang, Yanping Ding, Xiaozheng Zhao, Na Yang, Yinlong Zhang, Ying Zhao, Xiao Zhao, Mohammad Taleb, Qing Robert Miao, Guangjun Nie, Delivery of Small Interfering RNA against Nogo-B Receptor via Tumor-Acidity Responsive Nanoparticles for Tumor Vessel Normalization and Metastasis Suppression, Biomaterials, 2018, 175:110-122.