《杞人忧天》是中国战国时期道家经典著作《列子》中记载的一则寓言。这则寓言通过杞人担忧天地崩坠的故事,嘲笑了那种整天怀着毫无必要的担心和无穷无尽的忧愁,既自扰又扰人的庸人,告诉人们不要毫无根据地忧虑和担心。

近期在国科大老科协成功举办学术沙龙中,李忠海教授作了题为“地球人类宜居环境的形成和演化规律”的主旨报告。报告首先介绍了地球在太阳系行星中特有的宜居性,指出地球内部的构造格架演化和挥发性物质循环对地表宜居环境起到的重要控制作用。早期地球以岩浆洋为特征,地球随后经历了自下而上的冷却过程以及热管构造等散热模式并逐渐冷凝。现今地球以板块构造为特征,描述了板块从新生到消亡的全过程。提出了地球渐变、突变和周期过程等多种假说。联想地球上突然出现生物灭绝、大洪水、大地震、大气增氧事件、冰期-间冰期的循环等等,这些地球上具有突发性和不可预测性,以及频度较高,并产生严重次生灾害,对社会也会产生很大影响[1]。这让我觉得杞人不仅要“忧天”,而且杞人很可能还要“忧地”了。

一、地球几次地球渐变、突变和周期过程对生物的影响

地球多次渐变、突变和周期过程对生物产生了巨大的影响,下面仅就几次典型的事件加以说明。

1、地球上生命的出现

化石记载地球上最早在大约35亿年前出现生命。但是地球上的生命是如何出现的仍是科学界未解决的谜题之一。

当时天空出现电光闪闪,电离辐射,使地表空气中的碳、氢、氧等元素通过自由基反应,合成了一些简单的有机分子。随着地球逐渐冷却,更多的简单有单分子物机化合物渐渐形成,混合后形成较为复杂的混合物或聚合物。由于包括氧气在内的一些元素的光化学合成,地球上才出现简单生物。后来,洋流把这些微粒汇聚到海岸和深海温泉等“热点地区”,它们可能最终形成了首批原始细胞。也有证据证明,首批细胞复制使用的是核糖核酸(RNA),而不是脱氧核糖核酸(DNA),而DNA复制是在经历了非常漫长的进化后才出现的[2]。

这时全球气候变干,温度下降。洋流以新的形式涡动,使海洋进一步降温,表层水的盐度更高,海洋中的含氧量下降到很低的水平。早期生命可能开始于一个温暖的小池塘中,但是另外一些科学家则认为早期生命可能存在于矿产资源较为丰富的水域环境中,比如温度较高的热液喷涌,但是最近一组科学家提出另一种理论,认为生命可能起源于非常寒冷的地方,一些偶发事件促进了无机环境中形成有机物质。

由于大气圈中氧气增多,在平流层形成能够吸收大部分紫外线的臭氧层,使地球表面除海水对生物起到庇护作用以外,又增加了一层保护层,从而为古生代植物的登陆创造了条件。昆虫是迄今居住在地球上的最成功的动物。寒武纪生命大爆发提供了进一步的证据。在寒武纪(距今约5.42亿年前至4.9亿年前)的化石记录中,地球上突然涌现出各种各样的结构复杂的动物。虽然伯吉斯页岩中以前从未记录过如此规模的复杂动物[3]。

2、地球上需氧生物的出现

氧气的出现,大约在2X109年之前,当氧气浓度高于大气正常浓度时,就会对人动植物和一切需氧生物产生氧损伤,不少原始生物正是因为不能防护氧气损伤而被灭绝。厌氧生物只能在无氧条件下生存,一旦遇氧就会立即死亡。原始动物,昆虫,鱼,兔等在高浓度氧气中,存活时间大为缩短。在高氧大气中,植物组织受损,叶绿素生长受到抑制,种子和根的生存期变短,叶片枯萎而脱落。将大肠杆菌和其它需氧细菌暴露与一个大气压的纯氧中,生长立即受到抑制。随着时间的延续线粒体和叶绿体的出现,使得需氧生物大量繁殖并占据了统治地位[4]。

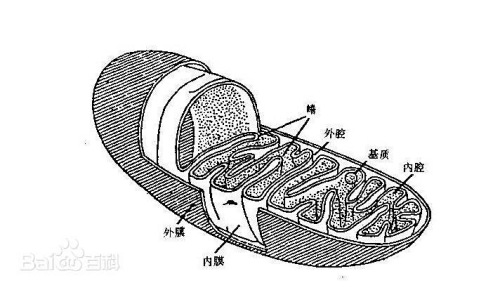

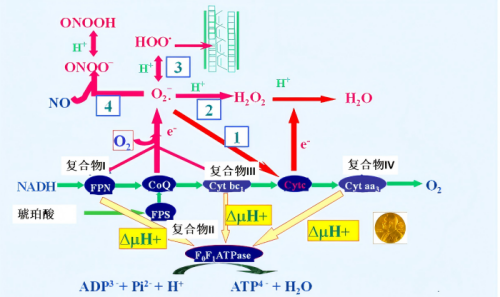

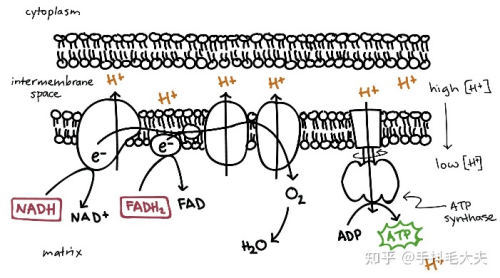

一般认为线粒体起源于被另一个细胞吞噬的线粒体祖先原线粒体,一种能进行三羧酸循环和电子传递的革兰氏阴性菌。原线粒体被吞噬后,没有被消化,而是与宿主细胞形成了共生关系,寄主可以从宿主处获得更多营养,而宿主则可使用寄主产生的能量。这种关系使细胞可以适应更多的生存环境,原线粒体逐渐演变形成了线粒体,使宿主细胞中进行糖酵解和原线粒体中进行的三羧酸循环和氧化磷酸化成功耦合。这种共生关系大约发生在17亿年以前,与进化趋异产生真核生物和古细菌的时期几乎相同。但线粒体与真核生物细胞核出现的先后关系仍存在争议。线粒体最主要的功能是为机体提供能量,在电子传递过程中消耗氧气,产生二氧化碳。但是线粒体在电子传递过程的同时,不停的发生过氧化还原反应,产生活性氧和活性氮自由基导致了氧化应激和细胞损伤,也包括线粒体本身损伤。氧化应激损伤也是多种疾病的发病重要因素之一。抗氧化剂既可以防治疾病也可以保护线粒体[4]。

图2线粒体及线粒体呼吸电子传递链

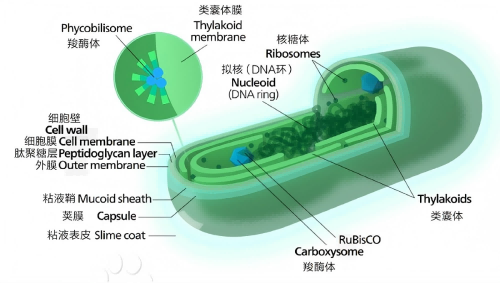

与线粒体类似, 叶绿体被认为是一种由内共生蓝绿菌吞噬而转化来的质体。叶绿体是绿色植物和藻类等真核自养生物细胞中专业化亚单元的细胞器。其主要作用是进行光合作用,其中含有的光合色素叶绿素从太阳光捕获能量,并将其存储在能量储存分子ATP和NADH,同时从水中释放氧气。在这一过程中从二氧化碳制造有机分子。叶绿体实施许多其它功能,包括植物的脂肪酸合成,很多氨基酸的合成,和免疫反应。与线粒体相反, 叶绿体在光合作用过程中消耗二氧化碳,产生氧气。叶绿体在光合作用电子传递过程的同时,也不停的发生过氧化还原反应,产生活性氧和活性氮自由基导致了氧化应激和细胞损伤,也包括叶绿体本身损伤。氧化应激损伤也是多种植物病害的发病重要因素之一。因此植物中存在大量各种抗氧化剂,这不仅为植物本身防治疾病保护叶绿体外,也为人类提供了宝贵预防和治疗疾病的天然抗氧化剂[4]。

线粒体和 叶绿体的出现,使得有氧生物大量繁衍创造了条件,自此地球上出现了生气勃勃的动植物大量生长的局面。

图3叶绿体及叶绿体光合作用电子传递链

3、恐龙的鼎盛和灭亡

恐龙的鼎盛和灭亡(约2.08-1.46亿年前)。侏罗纪是恐龙的鼎盛时期。当时除陆上的恐龙,水中的鱼龙外,翼龙和鸟类也相继出现了。这样,脊椎动物便首次占据了陆、海、空三大生态领域。侏罗纪的龟类已至繁盛,中国龟、天府龟是其当时代表。恐龙主宰大地。在超过5500万年的时间内,它们发展成为植食性和肉食性恐龙,小的像鸡那么大,大的像座高楼。同时,地球上单一的大陆分解为两个大陆,植物和气候变得更加多样。但地球上仍然很温暖,而且没有草或开花植物[5]。

图4地球出现的各种恐龙

6500万年前,恐龙从陆地上突然消失了,海洋和空中的许多其他类型的动物也消失了,包括巨型海生爬行动物和会飞的爬行动物。科学家提出许多种理论来解释恐龙的灭绝。较为流行的结论是:一颗巨大的小行星撞击了墨西哥湾。这次撞击产生的巨大海啸横扫地球,并引发多处大火。烟尘遮天蔽日,使天空变暗,并阻挡阳光,使地球变冷。火山爆发也可能产生同样的结果。许多动物无法适应天气变化。但是,鸟类、哺乳动物、鳄鱼以及许多其他动物幸存下来[6]。

二、杞人忧天新解

“忧”除了“担心”和“愁解”释外,还可以解释为“心动也,思也”。除了像寓言中的杞人担忧天崩地坠之外,中国人自古就一积极的心体看待天地变化,努力了解大自然的变化规律。早期的先人通过仰观天文,俯查地理,经过漫长时期的观测,发现太阳系各大行星的运转规律与地球上的自然和人事现象的运动变化周期规律之间存在着某种内在性的联系,特别是太阳、木星和土星及月球的运行规律对地球影响很大。天体运行循环往复,永不改变。后来有关于黄帝河图洛书、阴阳八卦传说,周文王经过思考推演出了“易经”,确定天干地支及阴阳五行、八卦原理,发展成为一个系统的世界观。用阴阳、乾坤、刚柔的对立统一来解释宇宙万物和人类社会的一切变化。易经的核心思想是“天行健,君子以自强不息”,是人类面对天地变化的积极态度。老子在道德经中提出“人法地、地法天、天法道、道法自然”,老子用精辟的文法,将天、地、人乃至整个宇宙的深层规律精辟涵括、阐述出来。“道法自然”揭示了整个宇宙的特性,囊括了天地间所有事物的根本属性,宇宙天地间万事万物均效法或遵循“道”的客观自然规律,同时又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义。这些都是中国人发扬“与天斗、与地斗,其乐无穷”大无畏的精神对天地探索的具体表现[7]。

现代人类利用多种现代科学方法不停的对天地变化进行探索,克服了种种困难,解决了过去认为不可预测的突发事件。例如过去认为“天有不测风云”,现在利用大数据进行计算,可以精确预测三天、一周、甚至一个月的天气变化、能够准确预测台风的走向和登陆地点,避免了灾害对人类生活的伤害。当然,现在还有很多突发事件难于预测,例如大地震等等。相信在广大科技工作者的努力之下,人类将能够预测更多所谓“不可测”的突发事件,更加深刻的了解天地的变化规律,让人类过上幸福的生活[8]。

参考文献

1.Lei T.,Li Z.H., Liu M., (2019). Removing mantle lithosphere under orogens: delamination versus convective thinning. Geophysical Journal International, 219, 877-896.

2.Kayser M, Branicki W, Parson W, Phillips C.Recent advances in Forensic DNA Phenotyping of appearance, ancestry and age.Forensic Sci Int Genet. 2023 Jul;65:102870.

3.Nelson LL, Crowley JL, Smith EF, Schwartz DM, Hodgin EB, Schmitz MD.Cambrian explosion condensed: High-precision geochronology of the lower Wood Canyon Formation, Nevada.Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Jul 25;120(30):e2301478120.

4.赵保路: 氧自由基和天然抗氧化剂. 科学出版社,1999(初版),2002(修订版),北京

5.Chiarenza AA, Cantalapiedra JL, Jones LA, Gamboa S, Galván S, Farnsworth AJ, Valdes PJ, Sotelo G, Varela S.Early Jurassic origin of avian endothermy and thermophysiological diversity in dinosaurs.

6.Sakamoto M, Benton MJ, Venditti C.Curr Biol. 2024 Jun 3;34(11):2517-2527.Dinosaurs in decline tens of millions of years before their final extinction.Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 May 3;113(18):5036-40.

7.周鹏鹏:易经. 北京联合出版公司

8.高文方译:老子著. 道德经北京联合出版公司