常常听一些人(甚至包括一些医生)说自由基致癌。其实这是对自由基的不全面理解。自由基确实有致癌的一面,但更重要的是自由基有生物功能的一面!自由基是细胞的分化生长、免疫反应、一氧化氮自由基内皮细胞松弛因子(荣获1998年诺贝尔生物与医学奖),神经传导的逆信使、在学习和记忆中发挥重要作用等;但自由基也有致癌的一面[1-4]。本文对自由基的生物功能的一面不做详细介绍,重点讨论自由基致癌的一面。

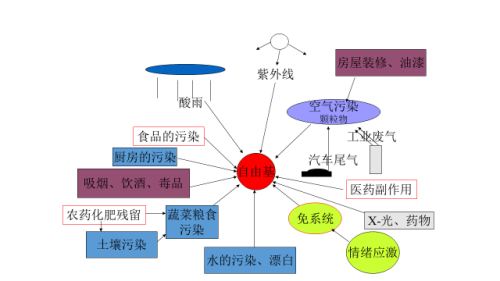

癌症的发病机理和引起癌症的因素非常复杂,不仅有物质因素,甚至还有精神因素。关于自由基和癌症的关系研究很多,报道也很多。癌的发生和发展分致癌的启动,促癌及癌的形成和发展三个阶段,每个阶段都有自由基的产生和参与。另外在癌的治疗过程也有自由基参与。因此可以说自由基与的癌关系极为密切。下面这张图是常见的可能致癌的自由基[5-6]。

1. 辐照致癌和自由基

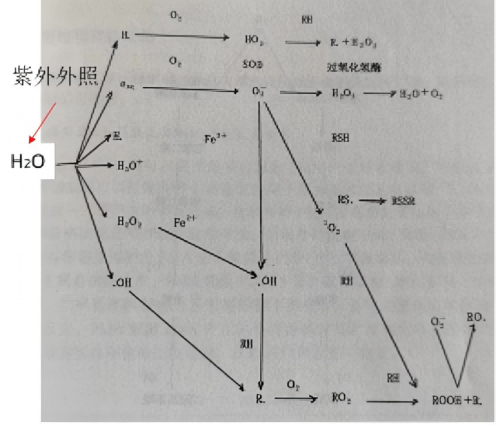

辐射可以致癌已经被很多事实证明。早在1902年就发现从事放射性工作者手容易得皮肤癌,受离子辐射容易得白血。日本广岛爆炸原子弹5 年之内白血病发病率特别高。从事放射性元素矿物开采工人由于吸入放射性尘埃肺癌发病率很高。紫外光照可以引起皮肤癌,主要出现在暴露部分,如手、头、脖子和胳膊上。紫外光辐照动物皮肤导致DNA损伤,可以产生皮肤癌。辐照皮肤中的水生成高反应活性的羟基自由基,水合电子等一系列自由基。 这些自由基可以进攻细胞成分,特别是 DNA,引起突变(图1)[7-8]。

图1紫外光辐照皮肤中水生成羟基自由基,水合电子等一系列自由基

2. 致癌物苯并芘活化过程形成活性氧自由基

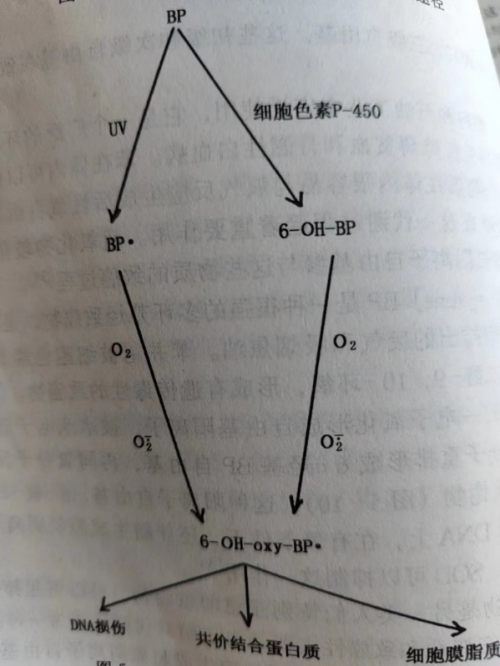

苯并芘BP是一种很强的多环芳烃致癌物,是一大类环境污染剂,主要来自工业和汽车排出的废气和吸烟焦油。苯并芘被细胞色素P-450和环氧水合酶转化氧化形成自由基阳离子,经分子重排形成6-羟基 BP 自由基,再同氧分子反应生成BP醌代谢物阳离子自由基、6-氧-BP自由基和半醌自由基,能亲电结合到DNA上,在有氧条件下,还伴随生成超氧阴离子自由基和羟基自由基,使DNA断裂 (图2) [9-10]。

图2致癌物苯并芘BP代谢过程产生的自由基

3. 促癌剂PMA刺激炎症细胞产生氧自由基

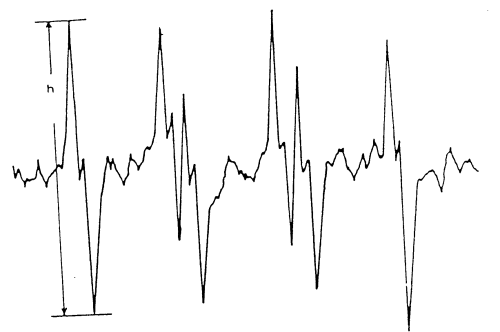

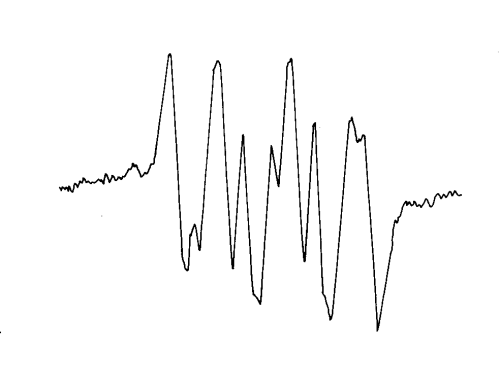

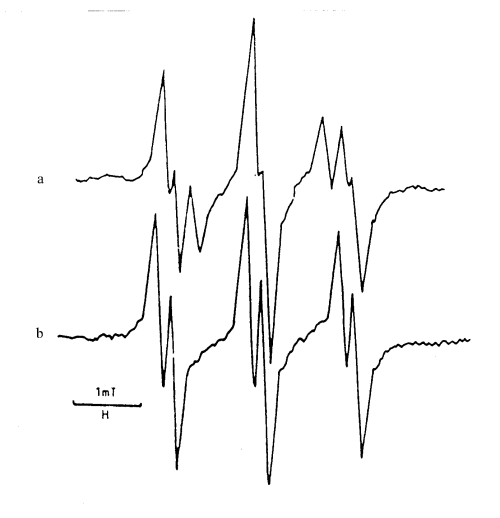

促癌剂PMA 就可以使多形核白细胞PMN 产生呼吸爆发,释放大量氧自由基,用电子自旋共振(ESR)可以检测到产生的超氧阴离子自由基和羟基自由基(图3)。没有促癌作用的 PMA 也不能刺激PMN产生氧自由基。PMA 刺激PMN在5分钟就可以使DNA 断裂,SOD可以阻断这一断裂,说明是超氧阴离子自由基参与了这一反应。PMA刺激PMN 产生的氧自由基对其它各种细胞有基因毒性,可以使 CHO 和 V79 细胞姊妹染色体交换增加,SOD 可以抑制这一突变[11-12]。

图3用ESR可以检测到促癌剂PMA使多形核白细胞PMN产生的自由基

4. 吸烟产生的有害自由基致癌

流行病学调查显示,30% 的癌症导致的死亡是由于吸烟引起的!肺癌死亡率比不吸烟者高出10倍!65% 的喉癌、30%口腔癌及35% 的膀胱癌和肾癌与吸烟有关!吸烟过程产生大量有害自由基和苯并芘及亚硝胺等致癌物,进一步产生自由基。我们检测到吸烟直接产生的自由基,也检测到吸烟间接产生自由基,包括吸烟刺激肺巨噬细胞呼吸爆发产生的超氧阴离子自由基和吸烟引起细胞膜脂质过氧化产生的脂类自由基。这些自由基在吸烟导致癌症发病过程中都发挥着重要作用(图4)[6,13-15]。

图4利用ESR检测吸烟固相自由基和吸烟产生的气相自由基

5. 炎症产生自由基致癌

炎症是致癌的主要因素之一。研究表明,炎症细胞产生的自由基不仅直接损害DNA,还产生间接作用,如细胞增殖和凋亡、血管生成以及基因/蛋白质表达和蛋白质修饰,这些都是致癌过程中的关键步骤。外源性炎症由许多因素引起,包括细菌和病毒感染、自身免疫疾病、肥胖、吸烟、石棉暴露和过量饮酒,这些都会增加癌症风险并刺激恶性进展。而内源性引发的炎症可以启动DNA突变触发癌症。外源性和内源性炎症都可能导致免疫抑制,从而为肿瘤发展提供优越的背景。许多癌症发生在感染、慢性刺激和炎症的位置。肿瘤微环境在很大程度上由炎症细胞主导,是肿瘤发生过程中不可或缺的参与者,促进细胞的增殖、生存和迁移[16-17]。

越来越多证明炎性组织损伤是由活性氧(ROS)介导的。这些ROS可侵入组织的吞噬性白血球(例如,嗜中性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞和嗜酸性粒细胞)。这些ROS通过对细胞成分的氧化降解直接损伤细胞和组织,也可通过改变组织间质中正常蛋白酶/抗蛋白酶平衡间接损伤细胞。除了促进细胞毒性外,ROS还可能通过上调参与炎症反应的多种基因(如编码促炎细胞因子和粘附分子的基因)启动和/或增强炎症及导致细胞损伤,DNA突变,最终导致癌症的发生。这可能是通过激活某些转录因子,如核转录因子kB(NF-kB)来实现的。最近的证据表明,ROS自由基是致癌过程的启动者和促进者。自由基将良性肿瘤转化为恶性肿瘤,是导致致癌过程的最终阶段。炎症与癌症研究最新发现,炎症细胞衍生的自由基是肿瘤发生和进展的主要内源性活性物质[18-19]。

6. 情绪紊乱致癌

大量流行病调查表明情绪应激导致免系统紊乱可能致癌。国内外很多学者对精神因素与癌症关系大量研究发现,精神因素对癌症的发生、发展有重大影响。人体对外界环境的信息刺激,会作出一系统列应激反应,包括大脑的加工处理,心理活动及外部运作等。外部行为表现可以是短暂的,但由于信息的不断刺激与反馈,给人们心理带来的影响却持续存在。人在受到强烈的恶性刺激下,必然引起心理和生化变化,特别是会引起交感神经和副交感神经功能紊乱,受到影响的生理、生化改变不能恢复正常,结果使细胞生长失控、突变、进而演变为癌细胞,形成癌肿。很多临床病例都证明了这一点。有些癌症患者并不算晚期,但由于恐惧和紧张,思想包袱沉重,精神抑郁,对治疗丧失信心,一听说患了癌症,便倒在床上再也起不来,最终坐以待毙。恐癌症是一种精神类疾病,是对癌症产生了恐怖心理和行为的疾病。 大量心理生理学研究指出,忧愁、恐惧等消极的情绪,会使人的整体的心理活动失去平衡,影响生理功能,造成功能紊乱和免疫功能降低。癌症患者保持乐观的生活态度,树立战胜疾病的信心,坚信自己的康复能力,是克服癌魔的首要前提。

在一项研究中,调查了癌症患者的心理调节能力与情绪困扰之间的关系。152名癌症患者在首尔圣母医院接受计划治疗期间连续住院,测量心理调节能力和情绪困扰,分析评估心理调节能力与情绪困扰之间的关系。结果发现,心理调节能力水平与情绪困扰呈负相关。最高的心理调节能力水平与情绪困扰风险降低90%相关(P < 0.001)。在转移性癌症患者中,心理调节能力是情绪困扰的重要保护因素(P = 0.02)。这项研究表明,心理调节能力可能独立地促进癌症患者的情绪困扰。在转移性癌症患者子群中,心理调节能力与情绪困扰之间的关系同样显著。增强心理调节能力的心理社会干预可能为克服与癌症相关的情绪提供有用的途径[20]。

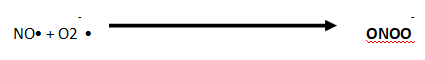

体内产生超氧阴离子和一氧化氮自由基,二者反应生成过氧亚硝基离子是免疫杀伤癌细胞的重要手段[1-4]。

情绪应激导致免疫系统紊乱可以影响产生超氧阴离子和一氧化氮自由基水平,不能生成所需的过氧亚硝基离子,影响免疫系统对癌细胞的辨认和杀伤能力。

7. 癌的治疗过程中自由基的作用

放射治疗除了对癌细胞的杀伤外,还会影响微环境的血管和免疫系统细胞,会损伤内皮细胞并引起放射性炎症。受损的血管抑制T淋巴细胞渗透到肿瘤中,并激活免疫抑制通路,导致耐辐射抑制细胞的积累,使肿瘤缺氧区域增加。缺氧减少依赖氧气的DNA损伤,削弱抗癌放射治疗效果,还激活新血管的形成,并导致辐射后癌症复发。照射还可能通过诱导免疫原性细胞死亡激活免疫反应。缺氧和ROS及RNS可以改变转录因子缺氧诱导因子1(HIF1)的功能和/或活性。自由基、缺氧和HIF1活性之间的相互作用是复杂的,可能影响肿瘤发展的最早阶段。肿瘤的缺氧环境可能会对细胞毒性治疗产生变化。缺氧、缺氧-再氧化循环以及细胞毒性治疗后免疫细胞的浸润所产生的自由基强烈影响HIF1的活性。然后,HIF1可以促进内皮和肿瘤细胞的存活 [21-22]。

通过以上讨论,我们可以看出自由基与癌的关系极为密切。应当尽量减少这些可能导致癌症发生的自由基。当然我们也不能忘记自由基有很多生物功能的,不能把自由基一棍子打死。

参考文献

1.赵保路:氧自由基和天然抗氧化剂, 科学出版社,1999(初版),2002(修订版),北京。

2.赵保路:自由基和天然抗氧化剂和健康, 中国科学文化出版社 2007, 香港。

3.赵保路:一氧化氮自由基, 科学出版社 2008,北京。

4.赵保路:一氧化氮自由基生物学和医学, 科学出版社 2016,北京。

5.赵保路,张建中:自由基和癌, 生物化学与生物物理进展,11,1984,9-14。

6.赵保路:吸烟,自由基和癌, 自然杂志 12:453-456,1988。

7.Lumbroso L, Dendale R, Fourquet A, Desjardins L. Radiation-induced retinopathy].Cancer Radiother. 2002 Sep;6(5):289-95.

8.Shibata A. Carbon ion radiation and clustered DNA double-strand breaks.Enzymes. 2022;51:117-130.

9.Zuo J, Brewer DS, Arlt VM, Cooper CS, Phillips DH. Benzo pyrene-induced DNA adducts and gene expression profiles in target and non-target organs for carcinogenesis in mice.BMC Genomics. 2014 Oct 8;15(1):880.

10.Sullivan PD. Free radicals of benzo(a)pyrene and derivatives.Environ Health Perspect. 1985 Dec;64:283-95.

11.Zhao,B-L, Li,X-J,Xin,W-J:ESR study on oxygen consumption during the respiratory burst of human polymophonuclear leukocytes.Cell Biol.Intern.Report, 13,1989,317-326.

12.Zhao,B-L, Wang,J-C, Hou,J-W, & Xin,W-J: Studied the nitric oxide free radicals generated from polymorphonuclear leukocytes (PMN) stimulated by phobol myristate (PMA). Cell Biol. Intern,.20, 1996,343-350.

13.赵保路:香烟烟气中NO自由基对人体的作用, 北京烟草,4,17-20,1996。

14.Zhao,B-L,Yan,L-J,Hou,J-W,Xin,W-J.: ESR spin trapping studies on the free radicals in cigarette smoke. Chinese Med.J. 104:591,1991.

15.晏良军,赵保路,郭尧君,忻文娟: 吸烟气相物质引起的脂质过氧化的研究, 环境化学 11:58,1992.

16.Singh N, Baby D, Rajguru JP, Patil PB, Thakkannavar SS, Pujari VB. Inflammation and cancer.Ann Afr . 2019 Jul-Sep;18(3):121-126.

17.Coussens LM, Werb Z.Nature. Inflammation and cancer.2002 Dec 19-26;420(6917)

18.Conner EM, Grisham MB.Inflammation, free radicals, and antioxidants.Nutrition. 1996 Apr;12(4):274-7.

19.Okada F.Inflammation and free radicals in tumor development and progression.Redox Rep. 2002;7(6):357-68.

20.Min JA, Yoon S, Lee CU, Chae JH, Lee C, Song KY, Kim TS.Psychological resilience contributes to low emotional distress in cancer patients.Support Care Cancer. 2013 Sep;21(9):2469-76.

21.Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Kułach N.Tumor Microenvironment as A "Game Changer" in Cancer Radiotherapy.Int J Mol Sci. 2019 Jun 29;20(13):3212.

22.Dewhirst MW, Cao Y, Moeller B.Cycling hypoxia and free radicals regulate angiogenesis and radiotherapy response.Nat Rev Cancer. 2008 Jun;8(6):425-37.