一、概述

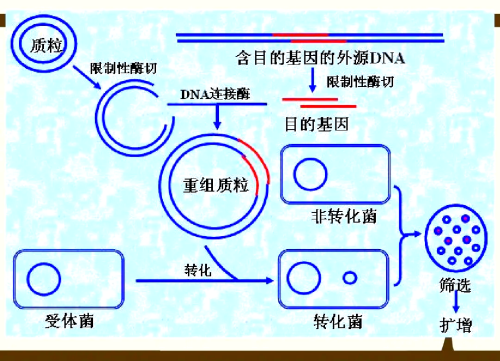

基因工程(又称DNA重组技术)是以分子遗传学为基础,通过人工手段对生物遗传物质进行定向改造的技术。其核心在于利用限制性内切酶(“分子手术刀”)精准切割DNA、DNA连接酶(“分子缝合针”)连接片段,并借助质粒或病毒载体将外源基因导入宿主细胞,实现跨物种遗传重组。

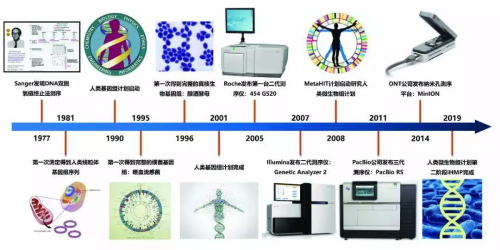

基因工程技术的发展历程可分为基础理论奠基、工具革新及应用拓展,其核心突破推动生物医学、农业及工业领域革命性变革。

图片1:基因工程概述

二、技术发展

(一)技术发展1.0:理论基础:

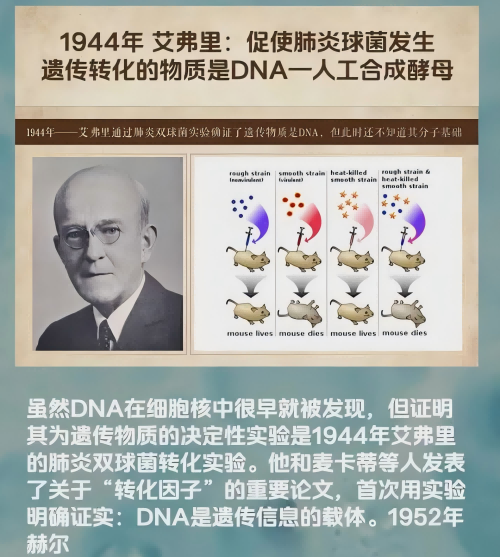

1.1944年艾弗里证实DNA是遗传物质

1944年,美国科学家奥斯瓦尔德·艾弗里(Oswald Avery)及其团队通过肺炎双球菌转化实验,首次直接证明了DNA是遗传物质。

(1)实验设计与结果

① 从致病性光滑型(S型)肺炎链球菌中分离纯化出 DNA、蛋白质、多糖等组分,分别加入非致病性粗糙型(R型)细菌培养物中。仅加入S型DNA的组别中,R型细菌转化为能致病的S型细菌;而加入蛋白质、多糖或其他成分的组别未发生转化。

② 使用DNA酶处理S型DNA后,转化能力消失,进一步确认DNA的关键作用。

(2)核心结论

① DNA是遗传物质:实验证实S型细菌的DNA携带遗传信息,并能在R型细菌中稳定遗传。

② 否定蛋白质的遗传作用:首次直接证明蛋白质不是遗传物质(区别于后续噬菌体实验).

图片2:DNA合成酵母

2.1953年沃森和克里克提出DNA双螺旋模型

1953年,詹姆斯·沃森(James D. Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis H. C. Crick)共同提出了DNA双螺旋结构模型,这一发现标志着分子生物学的重大突破,并揭示了遗传物质的核心机制。

(1)基本结构:DNA分子由两条反向平行的多核苷酸链组成,呈右手螺旋状缠绕同一中心轴,螺旋直径为2nm,每10个碱基对旋转一圈,螺距为3.4nm。

(2)骨架与碱基排列:双螺旋外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架;内侧碱基通过氢键配对形成平面(A与T配对,G与C配对),碱基平面垂直于螺旋轴,相邻碱基间距为0.34nm。211

(3)稳定机制:横向稳定性由碱基对间的氢键维系(A-T形成2个氢键,G-C形成3个氢键),纵向稳定性依赖碱基平面间的疏水堆积力。

(4)表面特征:双螺旋表面形成深浅沟槽(大沟和小沟),便于与其他分子相互作用。

(二)技术发展2.0:工具酶发现:

1970年限制性内切酶分离成功,为DNA切割提供关键工具。

工具酶的发现是分子生物学和基因工程发展的关键基石,主要经历了以下里程碑事件:

1.限制性内切酶的突破

(1) 理论提出(1962年):瑞士科学家阿尔伯(Werner Arber)首次提出细菌中存在能识别并切割外源DNA的酶,命名为“限制性内切酶”。

(2) 首次分离(1968年):阿尔伯团队成功分离出Ⅰ型限制酶,但切割效果不理想。

(3) 实用化突破(1970年):美国科学家史密斯(Hamilton Smith)从流感嗜血杆菌中分离出Ⅱ型限制酶Hind II,可精准识别特定核苷酸序列并切割,解决了DNA定向切割难题67。

(4) 应用验证:内森斯(Daniel Nathans)利用Hind II完成SV40病毒DNA的切割与测序,证实了其工具价值。

2. DNA连接酶的发现

1967年,5个实验室同时发现DNA连接酶;1970年T4 DNA连接酶的更高活性被确认,实现了DNA片段的高效拼接,成为基因工程的“分子缝纫线”。

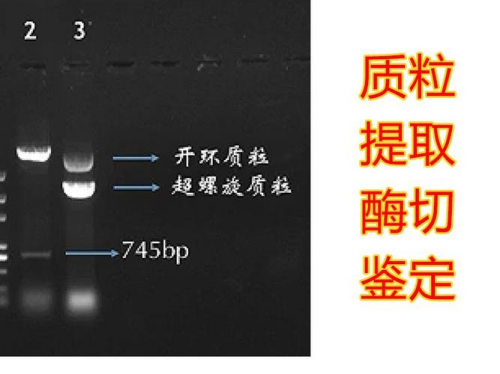

图片3:工具酶的发现

(三)技术发展3.0:技术奠基:

(1)1972年伯格构建首个重组DNA分子

1972年,美国生物化学家保罗·伯格(Paul Berg)成功地构建了第一个体外重组DNA分子。他利用限制性内切酶切割猴病毒SV40和大肠杆菌λ噬菌体的DNA片段,再通过DNA连接酶将它们连接起来,实现了不同物种间DNA的体外重组。他也因此被誉为“重组DNA之父”,并在1980年获得诺贝尔化学奖

(2)1973年Boyer和Cohen实现质粒转化大肠杆菌,奠定基因克隆基础。

(3)1973年,赫伯特·博耶(Herbert Boyer)和斯坦利·科恩(Stanley Cohen)成功实现的质粒转化大肠杆菌实验,是基因工程史上的里程碑事件。

① 使用限制性内切酶处理DNA:他们选用含有单一EcoR I酶切位点的载体质粒pSC101,通过限制性内切酶切割质粒和目的DNA片段(最初来自非洲爪蟾核糖体蛋白基因的DNA片段,后续实验中还使用了细菌质粒如tetr质粒psclol和nersrR6-3)。

② 重组DNA的形成:将切割后的外源DNA片段与质粒连接,形成重组质粒(如连接后产生的新质粒继承了抗菌素抗性基因,如四环素和新霉素抗性)。

③ 转化与表达:将重组质粒导入大肠杆菌细胞中,通过筛选(如在含抗菌素的平板上培养)确认转化成功,并观测到外源基因的转录和表达。

(四) 技术发展4.0:PCR技术(1985年):

穆里斯发明聚合酶链式反应,实现微量DNA的指数级扩增,大幅提升基因操作效率。

1.核心原理与技术流程:

(1)变性:高温(95℃)使双链DNA解旋为单链模板。

(2)退火:降温(50–65℃)使引物与模板单链的互补序列特异性结合。

(3)延伸:中温(72℃)下耐热DNA聚合酶(如Taq酶)沿模板合成新链。

2.循环机制:

每轮循环使目标DNA数量倍增,25–40次循环可扩增百万至十亿倍。

(五) 技术发展5.0:人类基因组计划(1990-2003年)

完成首个人类基因组测序,推动高通量测序技术普及,成本降低超99%36。人类基因组计划(Human Genome Project,HGP)是20世纪最重要的跨国科学工程之一,旨在测定人类全部DNA序列,破译遗传信息密码,为生命科学研究奠定基础。人类基因组计划与曼哈顿原子弹计划、阿波罗登月计划并称20世纪三大科学工程36,其成功标志着人类在分子层面认识自我的飞跃,持续推动生命科学前沿探索。

1.目标

精确测定人类基因组中约30亿个碱基对的序列,绘制完整基因图谱,识别所有基因及其功能。提出与启动:1985年由美国科学家率先提出,1990年正式启动。

2.国际合作与里程碑

参与国家:美国、英国、法国、德国、日本、中国六国共同合作完成。中国于1999年加入,承担1%的测序任务(约3000万碱基对)。

3.重大时间节点

(1)2000年6月26日:六国联合宣布完成人类基因组工作框架图。

(2)2003年4月:测序工作正式完成,覆盖92%基因组。

(3)2022年4月:首次发布无间隙完整人类基因组序列,填补剩余8%异染色质空白。

(六)技术发展6.0:CRISPR-Cas9基因编辑(2012年起)

1.源于细菌免疫系统:通过gRNA引导Cas9蛋白精准切割DNA,实现高效、可编程编辑。

(1)引导机制

① 靶向定位

RNA通过5'端20nt的间隔序列(spacer)与目标DNA的特定区域进行碱基互补配对,精确识别靶位点,确保Cas9蛋白定位至目标基因位置。

② 依赖PAM序列

目标基因需存在邻近PAM(原间隔序列邻近基序,通常为5'-NGG-3')序列,PAM是Cas9识别并结合DNA的必要条件46。

③ Cas9激活与切割

第一、gRNA与Cas9蛋白形成复合物后,Cas9在靶位点PAM上游约3bp处剪切DNA双链,造成双链断裂(DSB)24。

第二、DNA断裂后,细胞通过非同源末端连接(NHEJ)或同源定向修复(HDR)机制进行修复,实现基因敲除、插入或替换。

2.衍生技术:碱基编辑器(CBEs、ABEs)可在无DNA断裂下实现单碱基替换,减少脱靶风险。

(1)碱基编辑器(CBEs)核心原理:胞嘧啶碱基编辑器(Cytosine Base Editors, CBEs)是一类基于CRISPR系统的基因编辑工具,能够在不断开DNA双链的情况下实现胞嘧啶(C)向胸腺嘧啶(T)的单碱基精准替换。

(2)碱基编辑器(ABEs)核心原理:

① 分子结构

ABEs由失活的Cas9核酸酶(nCas9)与工程化腺嘌呤脱氨酶(如TadA变体)融合而成,在sgRNA引导下靶向特定DNA位点。

② 编辑机制

腺嘌呤脱氨酶将目标位点的腺嘌呤(A)脱氨基转化为肌苷(I),细胞修复系统将I识别为鸟嘌呤(G),实现A·T→G·C的碱基转换,且不切断DNA双链。

图片4:基因技术发展

三、国际发展状况

1.基因编辑技术持续优化

CRISPR-Cas9迭代升级:美国主导开发新型变体(如iGeoCas9),编辑效率提升30%,脱靶率显著降低;中国团队同步推出小型化Cas12n变体,适配更小载体系统,增强临床应用潜力。

2.精准性与递送瓶颈

脱靶效应(部分实验脱靶率超预期)和载体安全性(病毒载体致癌风险)仍是全球技术攻坚重点。

3.合成生物学加速产业化

德国在人工基因回路设计领域领先,推动生物制造与传感器开发;中国企业(如中国食品院)通过基因工程改造传统发酵菌种,技术达国际领先水平。

4.酶工程与AI融合提升催化效率,生物塑料、燃料等绿色材料生产成本下降30%

图片:5:基因技术国际发展状况

四、中国发展状况

中国基因工程技术发展状况综合呈现核心技术突破加速、产业应用深化、政策法规体系逐步完善的特点,同时在生物安全与伦理治理方面面临挑战。

1.核心技术突破

(1)基因编辑技术

① CRISPR系统优化:编辑效率提升至98%以上,脱靶率降至0.1%以下,达到国际领先水平。

② 新型底盘工具开发:推动精准编辑技术向更低脱靶、更广应用场景进化。

2.基因测序技术

高通量测序成本降至数百美元,推动临床与消费级基因检测普及。

3.合成生物学与功能基因挖掘

(1)成功解析抗虫、耐旱、高产等农业功能基因300余个,46个具自主知识产权。

(2)微生物底盘细胞工程化技术突破,支撑生物制造规模化(如万吨级PHA生物塑料工厂)。

五、中国产业政策

1.积极稳妥推进战略

中国对基因工程技术采取“研究上大胆创新、推广上审慎应用”的策略,强调抢占技术制高点并拥有自主知识产权,同时严格按照国际标准和国家法规推进产业化,确保安全可控。

2.纳入国家未来产业布局

基因技术被列入“十四五”规划未来产业,与细胞治疗、合成生物、生物育种并列,作为培育新质生产力的核心方向。2024年政府工作报告进一步明确生命科学和生物制造为新质生产力重点领域。

参考文献

1.中国政府官网

2.中国科技部官网

3.国家自然科学基金委官网

4.中国科学院科研进展官网

5.中国工业信息化产业部官网

6.中国科学院微生物研究所官网

7.中国生物工程学会官网

8.中国轻工业联合会官网

9.中国生物发酵产业协会官网

10.中国生物发酵工程协会官网

11.中国生物技术信息官网

12.中国农业科学院微生物研究所官网

13.中国数子科技馆官网

14.中国遗传学会官网

15.中国生物医学工程学会官网

16.段灿星 孙素丽 朱振东 全球转基因作物的发展状况 科技传播 . 2020 ,12 (24)

17.杜祎凡 基因工程药物的研制生产研究 当代化工研究 . 2020 (21)

18.孙明宇 基因工程技术及其应用进展分析 科技传播 . 2019 ,11 (06)

19.王帅 微生物基因工程在其相关领域的应用和发展 信息记录材料 . 2019 ,20 (04)

20. 滕中秋 申业 药用植物基因工程的研究进展中国中药杂志 . 2015 ,40 (04)

21.周莹 全球转基因技术发展现状及趋势 长江大学学报(自科版) . 2014 ,11 (11)

22. 谭涛 陈超 我国转基因作物产业化发展路径与策略 农业技术经济 . 2014 (01)

23.刘欣鹤 基因工程的研究进展 现代农业科技 . 2012 (10)

24.陈娟 我国转基因食品的发展前景分析 北京农业 . 2012 (03)

25.王志刚 彭纯玉 中国转基因作物的发展现状与展望 农业展望 . 2010 ,6 (11)