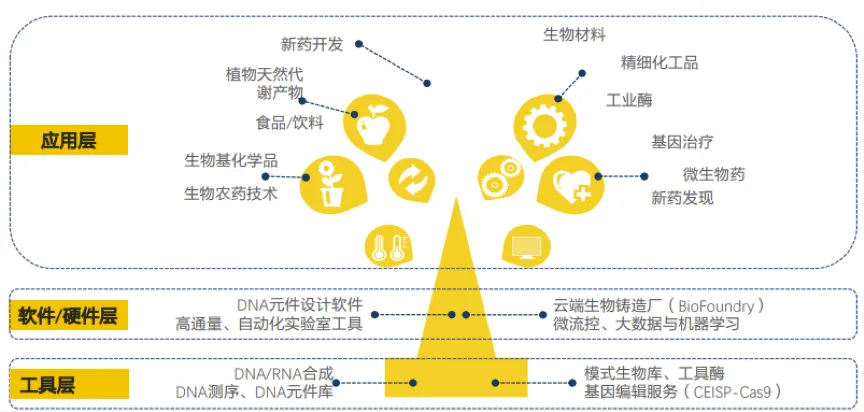

一、概念

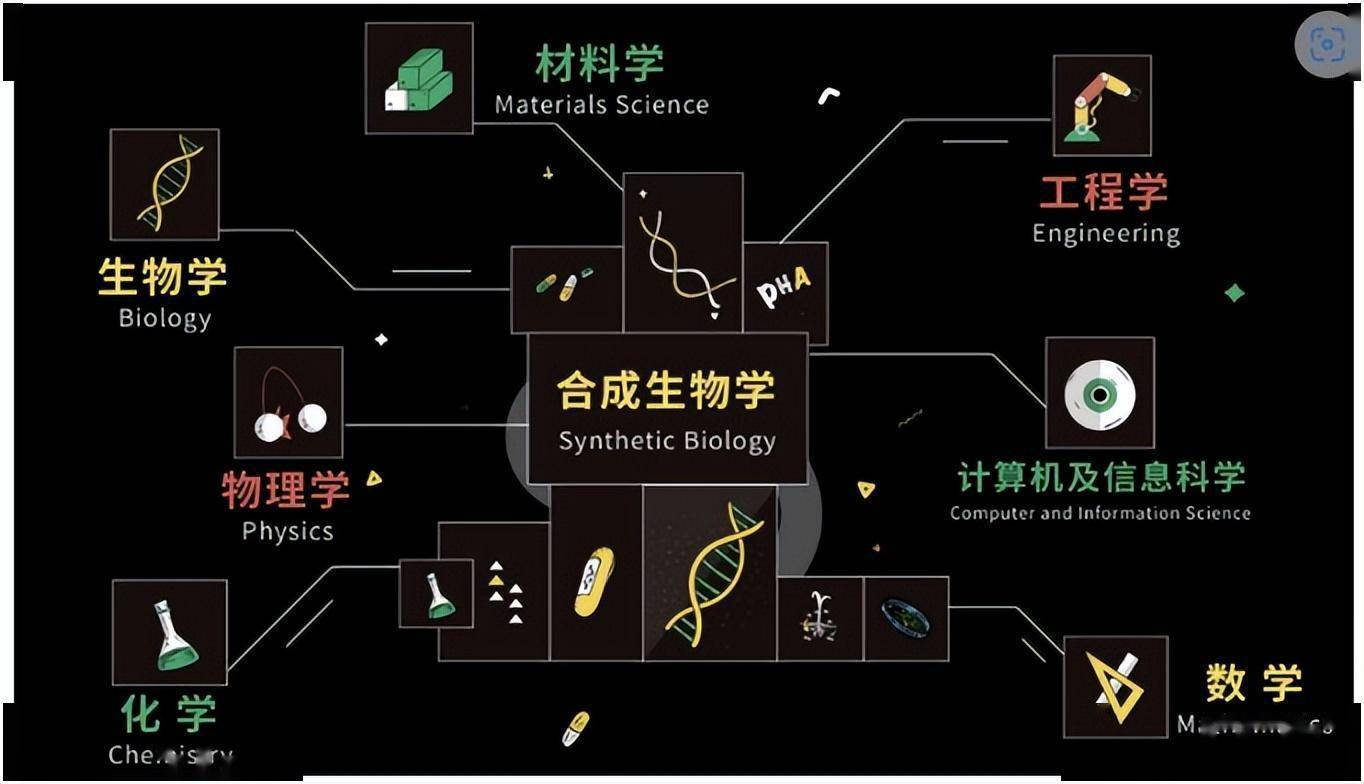

合成生物学(synthetic biology)是一门汇集生物学、基因组学、工程学和信息学等多种学科的交叉学科,其实现的技术路径是运用系统生物学和工程学原理,以基因组和生化分子合成为基础,综合生物化学、生物物理和生物信息等技术,旨在设计、改造、重建生物分子、生物元件和生物分化过程,以构建具有生命活性的生物元件、系统以及人造细胞或生物体。

合成生物旨在通过人工设计和构建,赋予生物体系新的功能或特性,这些功能或特性在自然界中可能并不存在。合成生物学的核心在于建立人工生物系统,这些系统具有新的功能或被优化以解决各种问题,如食品短缺、能源危机、材料紧缺、环境污染和医疗健康等。

图片1.合成生物概念图片

二、合成生物技术原理

合成生物学的基本原理包括以下四个方面:

(一)标准化的生物部件

合成生物学依赖于将生物学组件(如DNA序列、蛋白质、代谢途径)标准化为可互换的模块,称为“生物砖”(BioBricks)。这些标准化的部件可以被组合和重用,以构建新的生物系统。合成生物学依赖于将生物学组件标准化为可互换的模块。

1.DNA序列

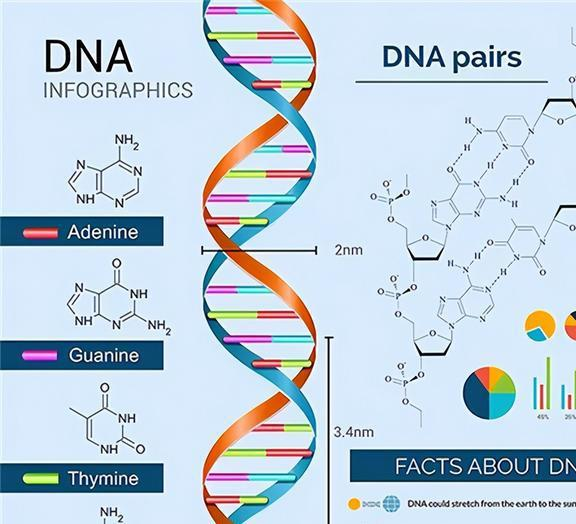

DNA,即脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid),是所有已知生物体中不可或缺的遗传物质。它宛如一部生命的“操作手册”,操控着生物体的生长、发育、繁殖及各项功能。DNA的核心理念在于其承载了构建与维持生命所需的所有关键信息。

1953年,美国生物学家J.D. Watson和英国物理学家F.H.C. Crick合作提出了DNA双螺旋结构模型,这一发现被誉为“20世纪生物学最伟大的突破”,标志着分子生物学的诞生。

DNA序列是用一串字母表示的,真实或假设的携带基因信息的DNA分子的一级结构。它由四种特定的碱基组成,分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。这些碱基按照固定的配对规律组合,即A与T配对,C与G配对。DNA序列通过碱基的排列顺序来编码遗传信息,指导生物体的生长、发育和功能。DNA序列的测定在生物信息学中非常重要,帮助理解基因功能、疾病机制以及生物进化等方面。

图片2..DNA序列图片

2.蛋白质

2.蛋白质

蛋白质是由氨基酸通过肽键连接形成的高分子有机化合物,是构成细胞和组织的基本物质,参与生命活动的几乎所有关键过程。

第一、化学本质

蛋白质是由20多种氨基酸通过脱水缩合形成的多肽链,再经过复杂折叠形成的高分子有机化合物,其元素组成必含碳、氢、氧、氮。氨基酸通过肽键连接形成一级结构,进一步折叠形成α-螺旋、β-折叠等二级结构,最终构成具有特定功能的三级或四级空间构象。

第二、生命基础

蛋白质被称为“生命的物质基础”,约占人体质量的18%,参与所有细胞和组织的构成,是生命现象的核心载体。没有蛋白质,就没有生命,生命活动无法存在和延续。

图3.蛋白质是生命源泉

3.代谢径途

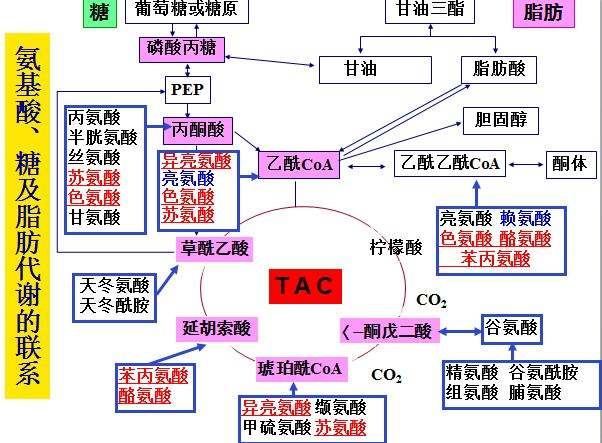

代谢途径是指生物体内所发生的用于维持生命的一系列有序的化学反应的总称。这些反应进程使得生物体能够生长和繁殖、保持它们的结构以及对外界环境做出反应。代谢通常被分为两类:

(1)分解代谢途径

分解代谢可以对大的分子进行分解以获得能量(如细胞呼吸)。分解代谢是指生物体将大分子物质(如蛋白质、脂肪和碳水化合物)分解为小分子物质(如氨基酸、脂肪酸和葡萄糖)的过程,以释放能量供生物体使用。这个过程主要包括以下几个主要途径:

第一、糖原代谢:碳水化合物被分解为葡萄糖,葡萄糖进一步被分解产生能量并储存为肝糖原或肌肉糖原。

第二、脂肪酸代谢:脂肪分解成甘油和脂肪酸,脂肪酸通过β氧化途径在线粒体内产生能量。

第三、氨基酸代谢:蛋白质被分解为氨基酸,部分氨基酸通过转

氨基、脱羧等反应产生能量。

这些途径涉及多个器官和酶的调控,以维持身体的正常机能和生理平衡。例如,糖原代谢主要在肝脏和肌肉中进行,脂肪酸代谢主要在线粒体中进行,而氨基酸代谢则涉及多种酶的催化作用。

(2)合成代谢途径

合成代谢则可以利用能量来合成细胞中的各个组分,如蛋白质和核酸等。

代谢过程中的化学反应可以归纳为代谢途径,也就是生物体通过酶的作用将一种化学物质转化成另一种化学物质。一切生命体基本代谢途径均是相似的,很可能是由于相关代谢途径的高效率以及这些途径在演化史早期就出现而形成的结果。代谢可以被认为是生物体不断进行物质和能量交换的过程,一旦物质和能量的交换停止,生物体的结构就会解体 。

图4.代谢途径

(二)遗传回路设计。遗传回路是合成生物学中用于控制细胞行为的基因网络。通过设计特定的遗传回路,可以实现对细胞功能的精确控制,例如开关基因的表达、调节代谢产物的产生等。

(三)底盘细胞的选择和改造。底盘细胞是用于宿主合成生物学设计的微生物或细胞。科学家选择特定的底盘细胞,并根据需要对其进行遗传改造,以表达新的生物功能或提高特定化合物的产量。

(四)系统生物学和计算建模。系统生物学提供了对生物系统整体性和复杂性的理解。计算建模和模拟帮助科学家预测生物系统的行为,优化设计,并在实验之前进行虚拟测试。

三、合成生物学的分类

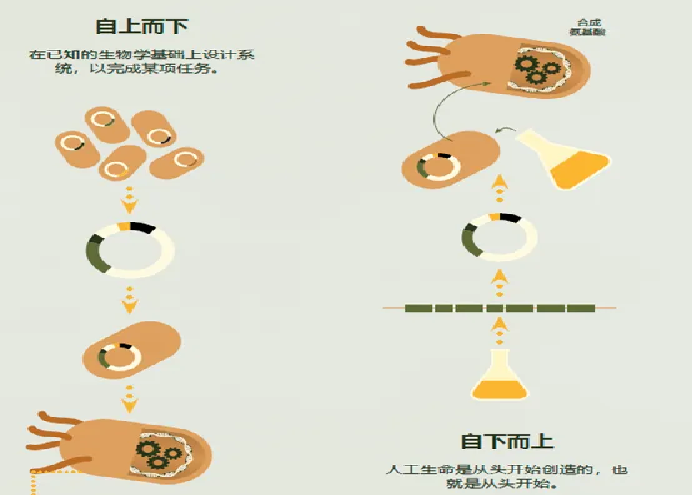

合成生物学传统上分为两类:

(一)自上而下的合成生物学:包括利用代谢和基因工程技术赋予活细胞新的功能。这通常涉及对现有生物系统的分析和理解,然后利用基因编辑等技术对其进行修改和优化。

(二)自下而上的合成生物学:包括通过聚集“非生物”生物分子成分在体外创造新的生物系统,通常是为了构建一个人工细胞。这需要将生物分子(如DNA、RNA、蛋白质等)组装成具有特定功能的生物元件,然后进一步组装成复杂的生物系统。

图5.合成生物自上而下 自下而上

四、合成生物学的特点

1.创新性:合成生物学的核心在于通过人工设计和构建,赋予生物体系新的功能或特性,这些功能或特性在自然界中可能并不存在。

2.工程化:合成生物将生物学过程转化为工程化流程,使得生物系统的设计和构建可以像工程项目一样进行规划、实施和管理。

3.多学科交叉:合成生物涉及到了生物学、化学、工程学、计算机科学等多个学科的知识和技术,这使得它能够综合利用各个学科的优势,解决复杂的生物学问题。

图6.合成生物特点应用

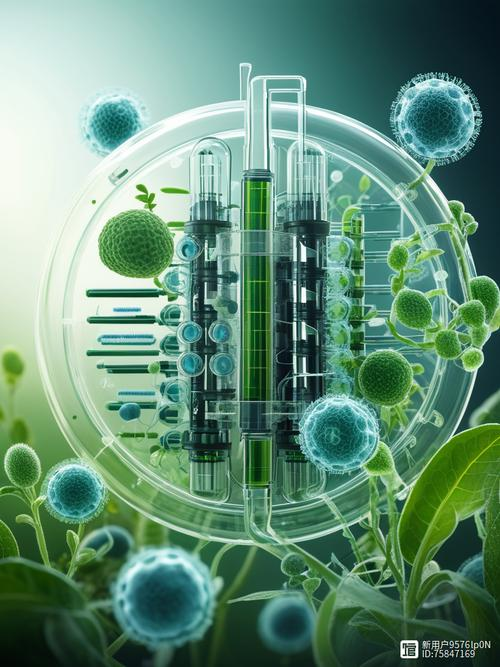

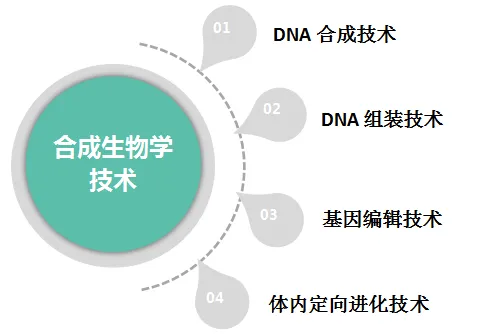

五、核心技术

(一)核心技术

合成生物学的目的是设计符合标准的生物系统,基于工程设计原则,利用工程可预测性控制复杂系统构建的“设计-构建-测试-学习”循环(DBTL)逐渐成为合成生物学的核心技术。

1.设计:合成生物学DBTL策略的基础,在遵循一定的规则下利用现有的标准化生物元件对基因、代谢通路或基因组进行理性设计。相关技术包括:

图7.合成生物设计

(1)生物元件库

生物元件库是对生物元件数据和实物进行收集、整理和共享的重要平台,对合成生物学的研究和应用具有非常重要的支撑作用。生物元件库通过标准化处理,提供具有标准前、后缀的基因元件,方便设计者进行组装和使用。这些元件包括功能性元件如编码序列、报告基因,以及调控元件如复制子、启动子、终止子、RBS、增强子、沉默子、酶切位点、选择标记等。

(2)计算机辅助设计

利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。

第一、在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。

第二、在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案。

第三、各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索。

第四、设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成。

第五、利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。

(3)代谢通路合成生物学核心

代谢通路是生物体内一系列化学反应的集合,它们负责合成、分解和转化生物分子,确保生物体正常运作和生存。代谢通路主要分为两大类:

① 异养代谢通路

异养生物无法自行合成所有必需的有机化合物,因此它们通过异养代谢通路从外部环境中获取所需的有机物质。常见的异养代谢通路包括:

第一、糖酵解:将葡萄糖分解为丙酮酸,生成能量(ATP)和中间产物(NADH、FADH2)。

第二、脂肪酸合成:将乙酰辅酶A转化为脂肪酸,用于能量储存和细胞膜构建。

第三、蛋白质降解:将蛋白质分解为氨基酸,用于合成新的蛋白质和能量供应。

② 自养代谢通路

自养生物能够利用无机物质,如二氧化碳、无机盐等,合成有机物质。自养代谢通路包括光合作用和化学合成两种类型:

第一、光合作用:植物和一些细菌利用光能将二氧化碳和水合成为有机物,同时产生氧气作为副产物。

第二、化学合成:一些细菌和古细菌利用化学能合成有机物,如硫化氢细菌利用硫化氢和二氧化碳进行化学合成。

2.构建:在生物系统中对目标基因进行操作,构建细胞工厂。相关技术包括:

(1)DNA合成

DNA生物合成是指细胞在特定酶的作用下,利用四种游离的脱氧核苷酸(dATP、dTTP、dCTP和dGTP)为原料,按照碱基互补配对原则(A-T,C-G),逐步连接成多核苷酸链的过程。这一复杂而精细的生物过程主要发生在细胞核中,并受到严格的调控和管理。

(2)DNA拼接和组装

从头合成DNA的化学法单步合成效率虽然已高达99.8%,但长度被限制在200-300nt,更长的基因或基因组则需要通过寡核苷酸片段的酶促组装或体内组装获得。常用的DNA组装方法可分为三类:酶依赖的DNA组装(基于DNA聚合酶、核酸内切酶、核酸外切酶、连接酶)、非酶依赖的DNA组装、依赖于体内同源重组的DNA组装。

(3)基因测序

基因测序是一种新型基因检测技术,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,个体的行为特征及行为合理。基因测序技术能锁定个人病变基因,提前预防和治疗。基因测序相关产品和技术已由实验室研究演变到临床使用,可以说基因测序技术是下一个改变世界的技术

(4)基因编辑

基因编辑技术能够以极高的准确性,精准地对基因组进行编辑。它可以引入一段基因,消除一段基因,甚至是可以对基因组进行单碱基的修改,形成新的生命细胞体。

3.测试:由于逻辑线路及模块化的代谢途径在通过理性或非理性设计后,都会存在大量的突变体或候选目标,因此通常需要高效、准确和经济的检测,生成相应数据,评估构建的细胞工厂的实用性。相关技术包括:

(1)微流控技术

微流控(Microfluidics)是使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操纵微小流体(体积为皮升到纳升)的系统所涉及的科学和技术,是一门涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学和生物医学工程的新兴交叉学科。因为具有微型化、集成化等特征,微流控装置通常被称为微流控芯片,也被称为芯片实验室(Lab on a Chip)和微全分析系统(micro-Total Analytical System)。

(2)酶活性测定

利用酶能专一而高效地催化化学反应的性质,通过测定酶促反应速度来检知体液等生物样品中某种酶的含量和活性的分析技术。

(3)无细胞系统

无细胞系统要包含:核糖体、各种tRNA、各种氨酰-tRNA合成酶、蛋白质合成需要的起始因子和延伸因子以及终止释放因子、GTP、ATP、20种基本的氨基酸。

常见的无细胞翻译系统有:大肠杆菌无细胞翻译系统、兔网织红细胞无细胞翻译系统、麦胚无细胞翻译系统和某些肿瘤细胞制备成的无细胞翻译系统。

4.学习

利用测试数据,学习并随机搜索更有效地推进循环实现预期目标的原则,为下一个循环改进设计提供指导。DBTL循环到以发酵为主的放大生产方式。利用测试数据,学习并随机搜索更有效地推进循环实现预期目标的原则,为下一个循环改进设计提供指导,包括数据收集整合、数据分析、结果可视化和建模分析。相关技术包括:

(1)数据收集

在数据分析的初步阶段,数据的收集、整理与描述显得尤为重要。这一环节涵盖了从各种来源获取数据、对其进行有序的整理,以及通过统计图表等方式对数据特征进行直观描述的过程。这些方法为后续的数据分析工作奠定了坚实基础。

(2)数据分析

数据分析是适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,将它们加以汇总和理解并消化,以求最大化地开发数据的功能,发挥数据的作用。数据分析是为了提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。 数据分析是数学与计算机科学相结合的产物。

(3)机器学习

机器学习(Machine Learning)是人工智能的重要分支,其核心目标是让计算机系统通过分析数据自动学习规律,而非依赖显式编程指令。它涉及概率论、统计学、算法复杂度理论等多学科交叉,旨在模拟人类学习行为,通过数据优化模型性能。

(4)建模

生物建模(Biological Modeling)是连接生物学与数理科学的桥梁,其核心是通过抽象化或具体化的方式,将复杂的生命系统转化为可量化、可计算的模型。通过数学模型、物理模型或概念模型等形式,再现生物系统的关键特征(如细胞行为、器官功能、生态关系等)。

① 数学模型:用方程或算法描述生物过程(如酶动力学中的米氏方程)。

② 物理模型:通过实物(如黏土制作的细胞膜模型)直观展示结构。

③ 概念模型:以文字或图表抽象概括生物规律(如食物链模型)。

图8.合成生物核心技术

(二)两大基础

1.底盘细胞

底盘细胞是合成生物学的“硬件”基础,其中常用的模式微生物有酿酒酵母、大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、谷氨酸棒杆菌等。不同的模式微生物具有特定的优缺点,因此被应用于不同产物的生产。相关技术:菌株改造、菌株选择。

图9.细胞底盘构建

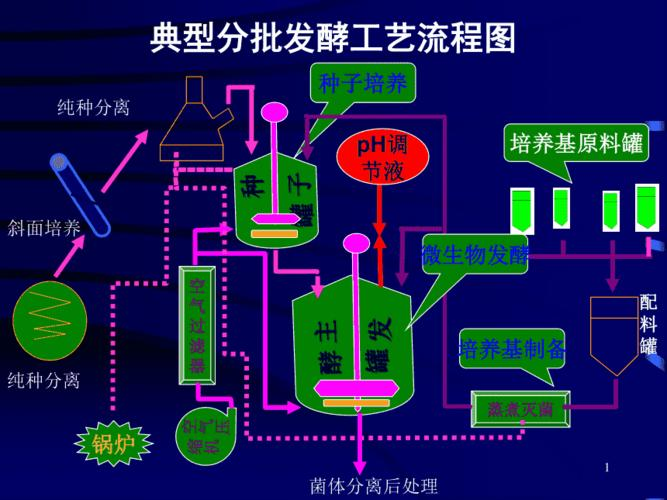

2.发酵工程

根据生产流程可分为上游、中游和下游三部分。

(1)上游工程主要为菌种的选育和改造,以获得生产性能良好的菌株。

(2)中游则为发酵过程控制,通过对发酵过程中各种参数的采集、分析和反馈,以达到生产最佳发酵条件。

(3)下游则是对产品的分离和纯化,采用多种技术将发酵产品从发酵液或者细胞中分离、纯化出来,在达到特定标准后制成产品。

图片10.合成生物发酵工程

参考文献:

1.中国政府官网

2. 中国科技部官网

3.国家自然科学基金委官网

4.中国科学院科研进展官网

5.中国工业信息化产业部官网

6.中国科学院微生物研究所官网

7.中国生物工程学会官网

8.中国数子科技馆官网

9.中国农业科学院官网

10.北京大学官网

11.中国农业科学院微生物研究所官网

12.华大基因官网

13.宋凯 我国合成生物技术产业发展战略及政策分析 武汉理工大学 硕士电子期

2014年第07期 网络出版时间:2014-06-16—2014-07-1

14.敖运浩 基于合成气生物发酵定向产酸的模型搭建与模拟 北京化工大学硕士电子期刊出版信息 2024年第03期

网络出版时间:2024-02-16—2024-03-15

15.胡峥科 生物合成FeS同步固化Cr(Ⅵ)和As(Ⅲ)机理研究中国地质大学(北京)DOI:10.27493/d.cnki.gzdzy.2023.002010

16.耿红军 王昶 我国合成生物产业创新发展路径与政策保障研究1.南京理工大学公共事务学院2.深圳市科技创新战略研究中心3.中南大学商学院 中国科学院院刊 . 2025 ,40 (01)

17.单毅 攻关核心技术 推动合成生物学发展 天津工业生物所 中国知网发表日期2023-04-02

18.国家合成生物技术创新中心生物学杂志 . 2021 ,38 (01) 2021-02-24(知网平台在线公开时间)

作者简介:

高银相:中国科学院老科协科技报告团秘书长。曾任中国科学院研究生院应技所常务所长,中国产业政策和创新项目主编。从事生物技术研究与开发,1995年主持省部级重大项目(生物酶饲料添加剂)获一等奖,授权多项发明专利。中国生物工程学会终身会员。主持策划创作习主席提倡弘扬科学家精神等微视频800余部,在新媒体发布,观众300万人以上。中国科学院科学家精神宣讲团视频课件后期制作总策划。长期以来,深入学校、社区科普讲座200余场。

林志刚:北京中科老专家技术中心项目主管,奥克兰大学生物医药科学博士,新西兰科学家协会和奥克兰癌症研究协会成员。曾就职于奥克兰大学、奥克兰癌症研究中心等多家单位,主要研究方向包括:表观遗传学在癌症和免疫系统的影响;饮食与营养和消化系统关系;药物临床和临床前药理;生物基因工程等。

魏大为,北京中科老专家技术中心科技项目处处长、载波科技(北京)有限公司执行董事、北京市创业导师。先后于瑞典查尔姆斯理工大学与新西兰奥克兰大学获得无线通信硕士与商业创新硕士。多年全球领先信息技术企业管理与技术经验。现负责包含科普研学、大健康、新媒体在内的具体科技与商业项目的落地经营。

张根宇:中国科学院老科协科技报告团副秘书长,参与创作习主席提倡弘扬科学家精神微视频800余部,在新媒体发布,观看200万人以上。中国科学院科学家精神宣讲团视频课件后期制作日常工作。曾在中国科学院研究生院参与生物技术开发工作,取得多项成果。