一、概要

按照人类基因组”研究的理念,材料科学家提出了“材料基因组计划”,以期推动计算-实验-数据的深入融合,发展变革性材料技术,加速新材料的研究与应用。这是一项变革性的重大工程,因此我们称其为“材料基因工程”。

材料基因工程是材料领域的颠覆性前沿技术,将对材料研发模式产生革命性的变革,全面加速材料从设计到工程化应用的进程,大幅度提升新材料的研发效率,缩短研发周期,降低研发成本,促进工程化应用。材料基因工程融合材料科学、物理、化学、数学、信息科学、先进制造、大数据和人工智能等不同学科,是以人工智能和大数据为牵引的全新研究领域,可显著拓展材料科学与工程学科内涵,引领学科前沿发展,催生新的研究领域和学科方向。

目前,在材料高效计算与设计、材料变革性实验技术、材料大数据技术、前沿新材料研发和产业化应用等方面,已取得了一系列令人瞩目的成就。

二、我国政府重视支持材料基因工程研发

2015年,科技部设立材料基因工程关键技术与支撑平台重点专项,开展关键技术研发、验证性示范应用和示范平台建设。2016年02月,科技部发布了国家重点研发计划高性能计算等重点专项,在材料基因工程技术和验证性示范应用中启动14项研究任务。

2018年国家重点研发计划重点专项-材料基因工程技术与支撑平台重点专项11个项目,安排国拨经费总概算为 2.20 亿。

2020 年10 月,国务院领导批示制定《中国材料基因工程计划》,开展关键技术研发、材料数据中心建设、产业化示范应用。

2021年,科技部设立的“十四五”材料领域 4 个重点专项,分别布局了“材料基因工程技术应用”研究任务。同时,2021 年度重点支持研究方向,也由之前的复合材料领域转移到了聚合物领域。随着国家的政策和科研项目不断支持,材料基因工程技术在我国已经进入了发展的快车道,在多个领域得到应用。

2023年科技部设立“材料基因工程技术与支撑平台”重点专项13个项目。

三、科研进展及成果(近五年来,部分科研进展及成果)

1.基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃

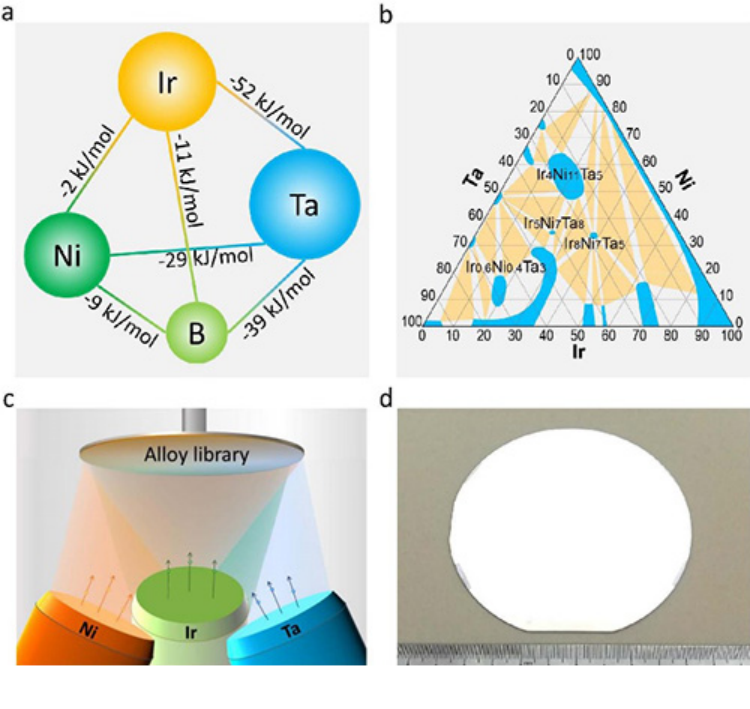

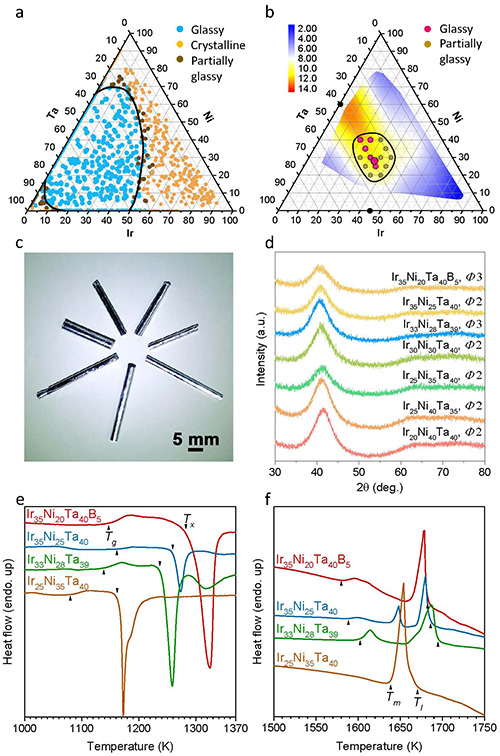

中国科学院物理研究所李明星、柳延辉团队,基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃,该项目研究取得重大发现。入选2019年度中国科学十大进展。该项目采用材料基因工程理念开发了独特的高通量实验方法,在高性能非晶合金的成分设计和探索中取得突破,实现了非晶合金的快速筛选,研制出高温高强非晶合金材料新体系。采用材料基因工程的思路,用多靶磁控溅射共沉积技术制备出同时含有上千种合金成分的组合样品,通过高通量结构表征初步确定了非晶形成成分范围。利用非晶合金的电阻率和非晶形成能力的关联,该团队进一步提出了用以判断非晶形成能力的高通量电阻测量方法,在Ir-Ni-Ta-(B)合金体系中确定了最佳的非晶形成成分范围,并获得了具有优异综合性能的高温块体非晶合金。

该团队发展的高通量实验方法颠覆了非晶合金领域60年来“炒菜式”的材料研发模式,证实了材料基因工程在新材料研发中的有效性,为解决非晶合金新材料探索效率低的难题开辟了新的途径,同时也为新型高温、高性能合金材料的设计提供了新的思路。相信在不久的将来,更多、性能更优异的非晶合金材料将不断涌现出来。相关研究成果最近发表在Nature上:论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-019-1145-z

图1. Ir-Ni-Ta-(B)高温非晶合金的设计以及高通量实验方法。该方法一次可实现1000个成分点以上的快速制备和表征,

比传统非晶合金探索方法效率高1000倍以上。

图2. Ir-Ni-Ta三元合金体系的非晶形成范围、电阻随成分的变化、块体非晶形成范围及其玻璃转变温度、晶化温度和熔化行为。

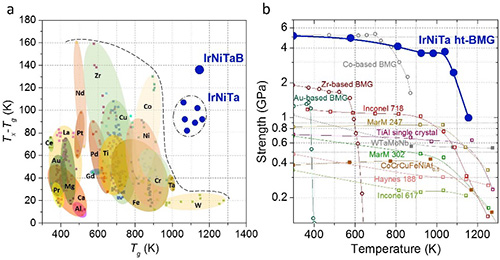

图3. Ir-Ni-Ta-(B)高温非晶合金和其他合金材料在玻璃转变温度、热稳定性、以及力学性能方面的对比。在1000K高温条件下,Ir-Ni-Ta-(B)非晶合金和其它高温合金相比仍然保持优异的力学性能。

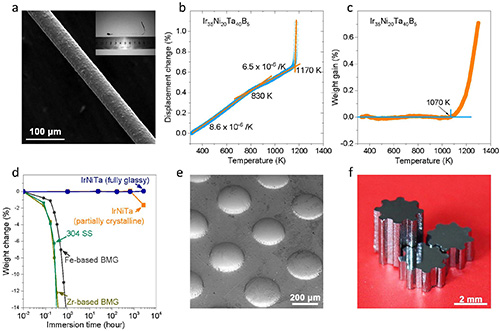

图4. Ir-Ni-Ta-(B)高温非晶合金具有低膨胀系数、抗氧化、耐腐蚀的特点,并且能通过超塑性成型工艺进行高精密加工。

2.纳米多孔材料高通量构筑

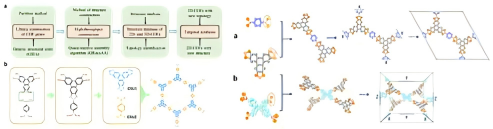

北京化工大学兰友世 阳庆元 仲崇立 赵新团队,在纳米多孔材料高通量构筑基因组学领域取得重要进展。通过定向实验实现了所设计的新型拓扑结构材料。该项目创造性地提出了“仿化学反应”划分COF材料基因的学术思想,并通过概念创新和计算构筑方法创新,提出含反应位点信息的“遗传结构单元”新概念(GSU)和开发出基于“似反应连接组装算法”的高通量构筑方法(QReaxAA),并针对2D材料的构筑提出一种“自适应算法”来解决如何设置材料层间距的问题,在此基础上建立了相应的基因库和包含约47万种材料的庞大数据库,并利用其中的四个材料作为概念验证示例进行了定向合成,成功地证明了所建立基因组学方法论的有用性和可靠性。因此,本工作不仅为高通量材料构筑提供了有用的方法和工具,而且可为如何利用材料基因组学思想进行新材料开发给予借鉴,有助于材料研发模式的变革,使材料开发更环保和高效。

研究成果以“Materials genomics methods for high-throughput construction of COFs and targeted synthesis”为题,于2018年12月10日在《自然•通讯》上在线发表。该期刊主要刊登自然科学领域最新的科研进展,其最新发布的影响因子为12.353。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-018-07720-x

图5-1. 左图:研究思路与基于GSU的材料基因的划分方法;图5-2:右图:基于QReaxFF方法的2D和3D COF材料的组装过程。发现的新型拓扑结构及其定向合成

图:6-1. 左图:发现的COF材料新型拓扑结构;图6-2.右图: COF材料合成,其中基于全新ffc拓扑的材料采用的是具有四边形几何形状的GSU作为核心构建单元。

3.一种制备单质非晶金属的普适策略:

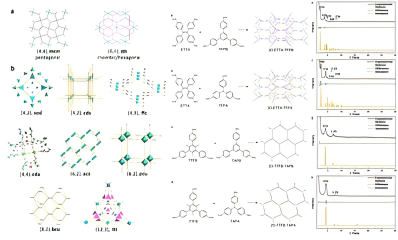

中国科学院物理研究所汪卫华院士团队,在探索制备单质非晶金属研究中取得突破性进展。该项目借助原子制造及材料基因工程高通量的思想,利用现代激光快冷与古老的制备玻璃的助熔剂相结合的工艺,将所有类型十多种单质金属包括最难以实现非晶化的面心立方单质金和银制备为室温稳定的非晶态。该成果在实验上证明所有类型的单质金属均可形成非晶态,且非晶态是常规物质的本征态和基本物质属性之一。

该研究采用超快皮秒脉冲激光技术,在无水乙醇液体介质中对各种单质高纯金属靶材进行液相烧蚀。研究通过调控制备参数,以无水乙醇作为液体保护冷却介质,避免非均匀形核,实现了接近1013 K s-1的快速冷却速率,可抑制单质金属晶体的形核和生长过程。由于激光烧蚀这种原子制造方法能够产生大量具有不同能量和构型的颗粒,有可能捕获单质金属能量地貌图中各种不同稳定性的非晶构型,从而筛选到具有室温稳定性的单质非晶纳米颗粒。 这一技术将各种金属单质纳米颗粒转变成单质非晶态颗粒。

为了验证所制备的纳米颗粒为非晶态单质金属,该团队采用双球差矫正透射电子显微镜、电子能量损失谱、X射线光电子能谱等先进表征技术,对多种晶体类型的单质金属的非晶样品进行了原子结构、成分和电子价态等分析,证实了样品的非晶单质特性。

该工作相关研究成果以“Breaking the vitrification limitation of monatomic metals”,于2024年7月3日在发表于学术期刊《Nature Materials》上。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41563-024-01967-0。

图7: 采用超快皮秒脉冲激光技术,在无水乙醇中液相烧蚀制备的单质非晶金和钌纳米颗粒

4.拓扑电子材料计算预测。

中国科学院物理研究所方忠团队,在拓扑电子材料计算预测方面取得重要科学发现,这一发现使我国拓扑物态研究领域站在国际最前沿。

该团队通过发展特色的计算方法,计算预测成功发现了量子反常霍尔效应绝缘体、拓扑狄拉克半金属、拓扑外尔半金属等若干重要的拓扑电子材料体系,推动了近年来拓扑电子态研究领域的跨越式发展,也使得我国在该研究领域站在了国际最前列。

主要成果包括:

(1)计算预测成功发现了首个量子反常霍尔效应绝缘体。

量子反常霍尔效应绝缘体是一类最基本且最重要的二维拓扑电子体系,其实现需要⾮常苛刻的条件,是近年来该领域追求的重要科学目标之一。该团队在深入计算研究的基础上,解决了拓扑绝缘体中铁磁序产生、非零陈数实现等关键问题,提出了量子反常霍尔效应绝缘体的具体方案和材料体系。

(2)计算预测成功发现了首个拓扑狄拉克半金属和首个外尔半金属。

拓扑外尔半金属是三维金属系统中最基本且最重要的一类拓扑电子体系。该团队首先计算发现了拓扑狄拉克半金属Na3Bi和Cd3As2并被实验证实,成为拓扑半金属的第一个例子。随后他们计算发现了TaAs家族外尔半金属并被实验证实,首次在晶体材料中实现了“手性”电子态---外尔费米子。

(3)提出并实现了判别拓扑性质的普适计算方法。

提出并实现了基于⾮阿贝尔贝里联络的拓扑不变量计算方法,避免了规范选取的困难,成为计算判定材料拓扑类别的强有力的重要方法。该方法被广泛采用,并已发展成为研究拓扑性质的标准计算方法。该成果获2023年度国家自然科学奖一等奖。

代表论文如下::

(1)Rui Yu et al., Quantized Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators. Scince 329, 61 (2010).

(2)Hongming Weng et al., Weyl Semimetal Phase in Noncentrosymmetric Transition-Metal Monophosphides. Phys Rev.X 5, 011029 (2015).

(3)Zhijun Wang et al., Dirac semimetal and topological phase transitions in A3Bi ( A = Na , K, Rb). Phys Rev.B 85, 195320 (2012).

(4)Zhijun Wang et al., Three-dimensional Dirac semimetal and quantum transport in Cd3As2. Phys. Rev. B 88, 125427 (2013).

(5)Rui Yu et al., Equivalent expression of Z2 topological invariant for band insulators using the non-Abelian Berry connection. Phys. Rev. B 84, 075119 (2011).

5.Ir-Ni-Ta高温非晶合金。

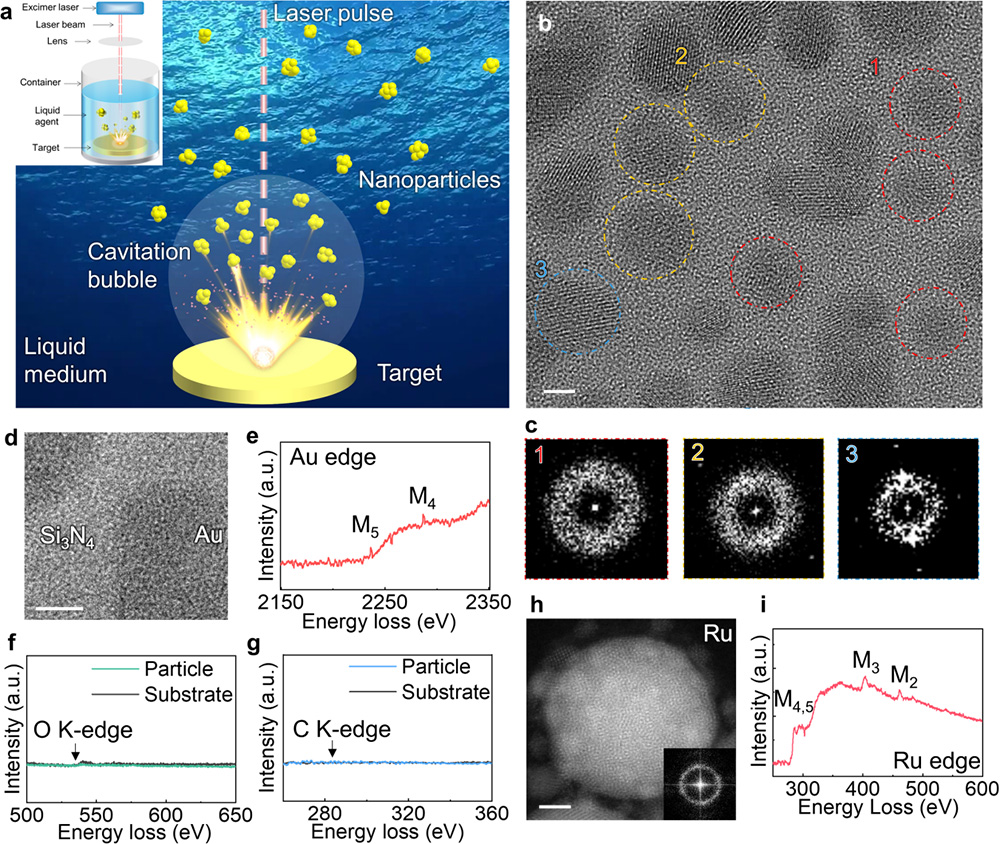

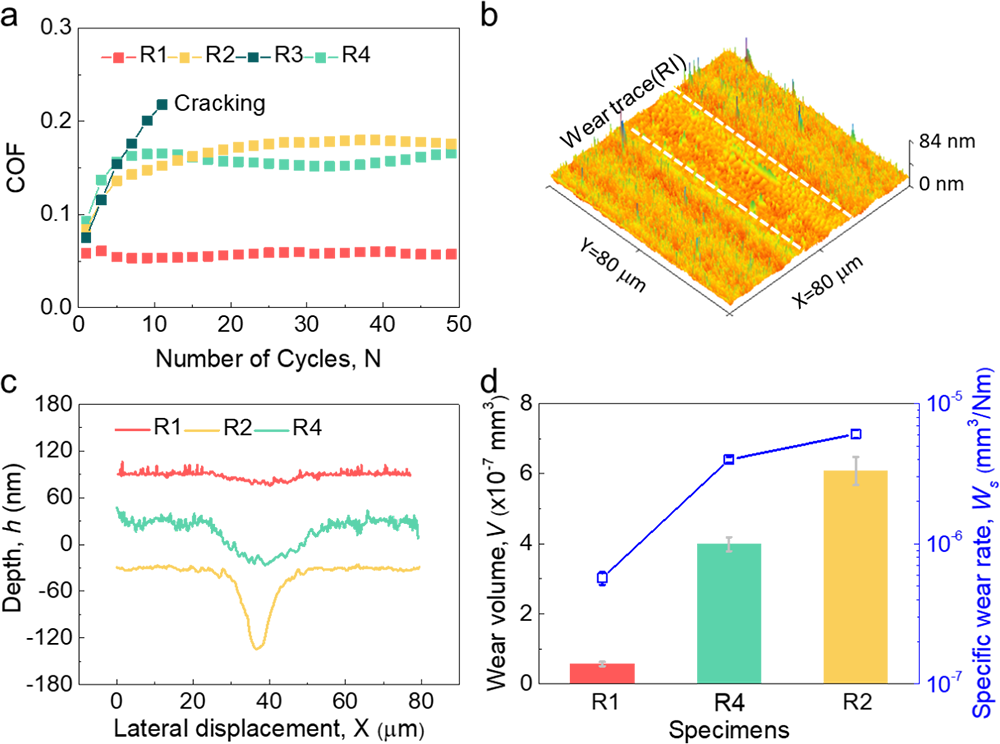

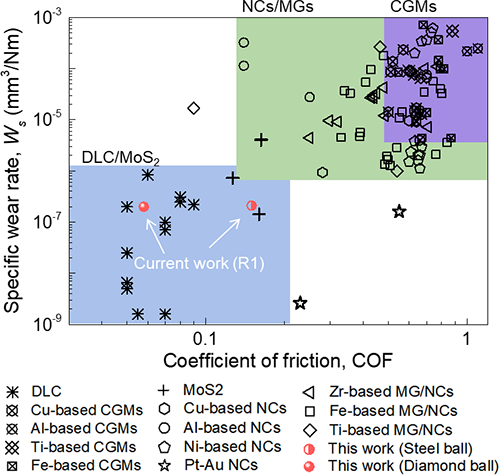

中国科学院物理所柳延辉、汪卫华团队发展了高通量实验方法,开发出高温块体非晶合金,发现了非晶合金形成能力的新判据,为非晶合金新材料高效研发取得了突破性进展。团队前期基于材料基因工程理念,发展了高通量实验方法,开发出高温块体非晶合金,发现了非晶合金形成能力的新判据,为非晶合金新材料高效研发提供了有利工具。团队利用前期发展的高通量实验技术制备了同时含有大量合金成分的组合样品,确定了非晶形成成分范围。基于非晶合金剪切变形的特点以及剪切带数量和材料韧性之间的关联,团队提出利用纳米压痕技术施加大变形量诱导剪切带和裂纹形成的高通量表征方法。团队进一步通过对特定成分的微纳力学表征证明了该高通量表征方法的有效性,并在Ir-Ni-Ta组合样品中的富Ta区域发现了具有极低摩擦系数和磨损率的非晶合金。

该合金体系具有良好的非晶形成能力和高玻璃转变温度,能够克服非晶合金在摩擦过程中的结构失稳问题。研究成果以Achieving diamond-like wear in Ta-rich metallic glasses为题2023-06-07在线发表在Advanced Science上。

图8:高通量力学表征辅助高强度、高裂纹抗性非晶合金的快速搜寻

图9:利用纳米压痕在不同成分区间内的摩擦磨损实验

图10:富Ta高温非晶合金的摩擦磨损性能与类金刚石材料及传统金属材料的对比

6.低维组合材料芯片高通量制备及快速筛选关键技术与装备。

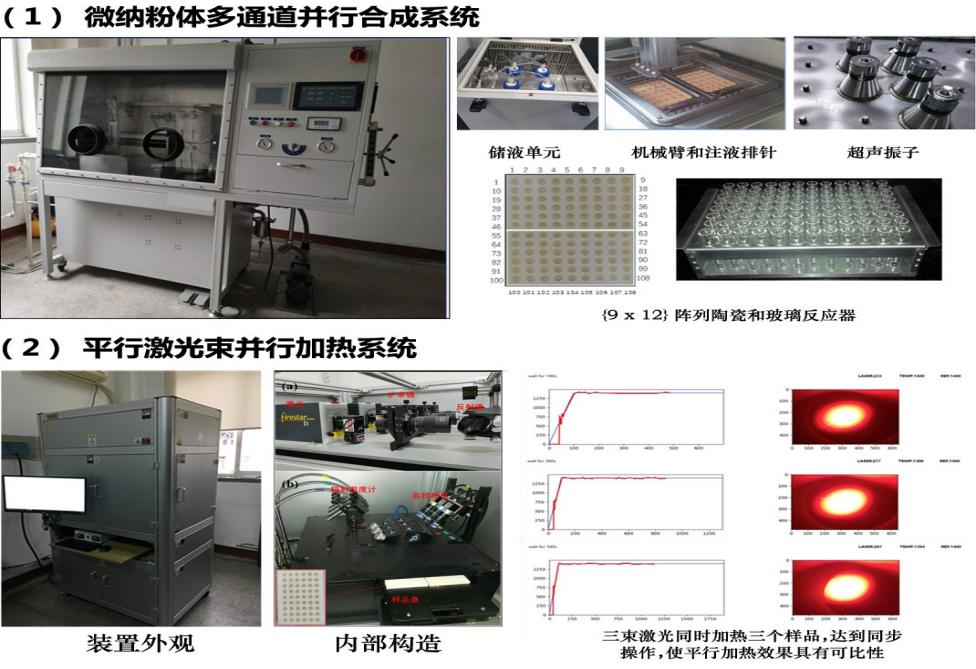

中国科学院上海硅酸盐所刘茜团队,提出了低维组合材料芯片高通量制备的新思路和新方法,研发了14台基于磁控溅射、电子束蒸发、脉冲激光沉积、化学气相沉积、等离子喷涂和光定向电化学沉积薄膜与厚膜,以及外场加热(激光、电场、梯度热阻)结合的溶胶凝胶、水热溶剂热和微流控芯片驱动的微纳粉体多通道并行合成组合材料芯片的高通量制备原型机。2022年1月15日,工业和信息化部产业发展促进中心,组织完成了对项目综合绩效评价,专家一致评价该项目达到了考核指标要求,实现了预期研究目标。 形成相关发明专利近30项。

图11:“低维组合材料芯片高通量制备及快速筛选关键技术与装备”项目

代表性成果之一:微纳粉体多通道并行合成系统和平行激光束并行加热系统

7.陶瓷基复合材料的高通量模拟计算、制备研发及示范应用 。

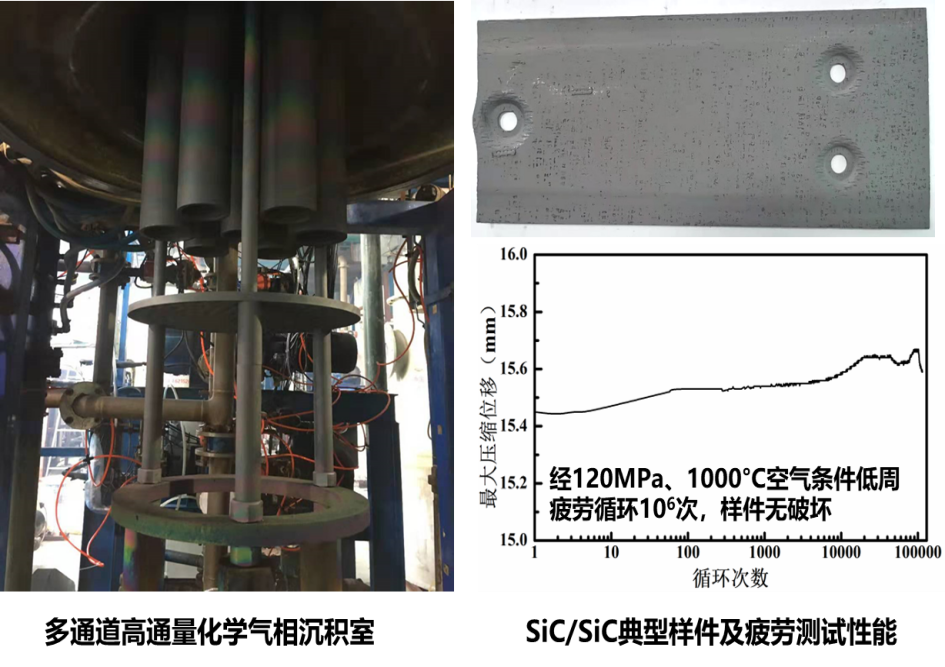

中国科学院上海硅酸盐所研究员董绍明等团队,建立了SiCf/SiC复合材料界面相数据库软件平台;开发了陶瓷基复合材料多场耦合、跨尺度模拟方法和软件,实现了陶瓷基复合材料成分优选;搭建了高通量化学气相沉积技术平台,制备能力达到140试样/批次,制备的SiC/SiC复合材料抗弯强度、断裂功和界面剪切强度分别达到749MPa、251N.mm和65MPa;提出陶瓷基复合材料多尺度疲劳寿命计算方法,开发了材料“成分-结构-工艺-疲劳寿命”计算软件,实现陶瓷基复合材料疲劳寿命快速计算,预测散度在6倍之内。相关研究成果为实现我国SiC/SiC材料在航空领域的应用取得了重要进展。 2022年2月18日,工业和信息化部产业发展促进中心,组织完成了项目综合绩效评价,与会专家一致认为,项目达到了考核指标要求,实现了预期研究目标。

图12: “陶瓷基复合材料的高通量模拟计算、制备研发及示范应用”项目

代表性成果之一:高通量化学气相沉积平台及研制的SiC/SiC典型样件

四、关键技术及发展趋势

谢建新院士报告称:未来材料基因工程应聚焦数字化、智能化研发、制造和应用,重点开发以下关键技术:

1.跨尺度建模与计算设计

未来材料计算设计将重点突破时空尺度界限,发展大规模计算、自主计算和跨尺度计算方法和软件。机器学习分子动力学模拟已成功实现亿级原子的量子力学精确模拟,有望真正跨越模拟时空界限,实现微纳尺度材料构效关系解析与微纳器件原子尺度结构设计。

2.人工智能驱动的科学研究

借助机器学习在高维问题的表示能力,研究人员将有望准确描述复杂非线性材料系统演化机理,将基本科学原理高效运用至实际问题求解中。

3.自动智能实验技术

利用机器人、人工智能等技术,开发具有多维与高灵敏度的运动感知能力、多目标识别能力和智能决策反馈能力的材料实验智能机器人系统。

4.数字孪生技术

大量积累材料基础数据,制备加工多维参数、多场环境、多过程数据,服役行为数据,融合集成计算材料工程和机器学习建模,构建可动态描述材料成分–组织–工艺–性能的复杂内禀关系、交互作用和演变行为的数字模型库和知识库。

5.数据资源管理与共享

未来研究应重点发展数据自动采集、存储、挖掘、应用一体化的大数据云平台技术,建设多元化、多层次、系统化的材料数据基础设施。

参考文献:

1.中国政府官网

9.李明星、柳延辉 基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃 Nature:(https://doi.org/10.1038/s41586-019-1145-z)。

10.兰友世 阳庆元 仲崇立 赵新 纳米多孔材料高通量构筑 于2018年12月10日在《自然•通讯》上在线发表。

11.汪卫华 一种制备单质非晶金属的普适策略 该研究成果以“Breaking the vitrification limitation of monatomic metals”,于2024年7月30日在发表于学术期刊《Nature Materials》上。

12.方忠 拓扑电子材料计算预测 团队该成果获2023年度国家自然科学奖一等奖。代表论文如下::

(1)Rui Yu et al., Quantized Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators. Scince 329, 61 (2010).

(2)Hongming Weng et al., Weyl Semimetal Phase in Noncentrosymmetric Transition-Metal Monophosphides. Phys Rev.X 5, 011029 (2015).

(3)Zhijun Wang et al., Dirac semimetal and topological phase transitions in A3Bi ( A = Na , K, Rb). Phys Rev.B 85, 195320 (2012).

(4)Zhijun Wang et al., Three-dimensional Dirac semimetal and quantum transport in Cd3As2. Phys. Rev. B 88, 125427 (2013).

(5)Rui Yu et al., Equivalent expression of Z2 topological invariant for band insulators using the non-Abelian Berry connection. Phys. Rev. B 84, 075119 (2011).

13.柳延辉 汪卫华 Ir-Ni-Ta高温非晶合金 成果以以Achieving diamond-like wear in Ta-rich metallic glasses为题2023-06-07在线发表在Advanced Science上。

14.刘茜 低维组合材料芯片高通量制备及快速筛选关键技术与装备 2022年1月15日,工业和信息化部产业发展促进中心,组织完成了对上海硅酸盐所刘茜团队项目综合绩效评价,专家一致评价该项目达到了考核指标要求,实现了预期研究目标。 形成相关发明专利近30项。

15.董绍明 陶瓷基复合材料的高通量模拟计算 2022年2月18日,工业和信息化部产业发展促进中心,组织完成了上海硅酸盐所研究员董绍明等团队项目综合绩效评价,与会专家一致认为,项目达到了考核指标要求,实现了预期研究目标。