摘 要

昆虫是地球上无处不生存的类群,种类占整个动物类群的75%以上;昆虫、菌类、藻类是未来给人类提供高蛋白等营养物质的三大主要来源。目前已知,可食用昆虫种类已超3000多种,它们可以补充人体所需要的营养元素, 还具有独特的风味。因此, 营养丰富的食用昆虫资源不仅可以扩大人类对食物的选择范围, 还是一类供给人类食用的高蛋白等营养物质重要来源。

关键词: 食用昆虫; 种类众多;丰富的营养价值

引 言

昆虫是地球上分布区域最广,种类最为众多,适应环境最为丰富、种群变化最为多样化的类群,占整个动物类群的75%以上(王明强 等,2022)。自古以来, 我国就有昆虫被作为医药、食品的重要资源的记载,食用昆虫的文字记载最早见于《周礼.天官》和《礼记.内则》,距今已经超过2000多年的历史,书中记载的蚁卵、蝉、蜂等昆虫在秦朝以前就是供给帝王的营养食品,是民间供奉皇室的珍品(周尧,1980;邹树文1981);近年来, 随着人们对健康营养食品的需求增加以及饮食结构的调整, 食用昆虫作为天然食材和最佳高蛋白食品,在食品资源中所占的比重逐渐变大, 食用昆虫内含有多种营养物质, 如蛋白质、脂肪、多种氨基酸、人体必需微量元素等,这些对人体必需物质比人们常食用的猪、牛、羊、鸡肉等明显高出,有些甚至高出数倍(杨大荣,1999;冯颖等,2016;Mintah et al., 2020),能够满足人们未来对营养物质的需求。

一、食用昆虫具有种类多、种群大、繁殖力强的资源优势

地球上的昆虫约有1 000×104 种, 占所有生物物种数量的一半以上;目前已经发现并命名的昆虫近100×104 种, 占已知动物物种数量的 2/ 3强。据文献报道,可作为食用的昆虫3 000 种以上, 主要有鳞翅目1 560 种 (以幼虫、蛹为主), 直翅目 730 种(卵、若虫、成虫), 鞘翅目 495 种(幼虫、蛹成虫), 半翅目 233 种(若虫和成虫), 双翅目 230 种(卵和幼虫), 同翅目 137 种(若虫、蛹、成虫), 其它目昆虫 304 多种(曹关良, 郑巧兮,1983)。墨西哥国立自治大学的胡列塔. 拉莫斯和埃洛杜伊博士等已研究识别出 2 346 种营养丰富的昆虫, 是未来可靠的食品来源之一。据初步统计, 在我国昆虫最丰富的云南省可食用的昆虫分布于 14 个目,400 多个科,2 000 多个种类(杨大荣,1999)。 但以上数字并不是最终的结果, 食用昆虫的种类和数目还在源源不断猛增。食用昆虫作为一种丰富的食物资源, 不仅表现在种类众多, 而且同种的个体数量也十分惊人。一个蚂蚁群体可多达 50×104 个体, 一棵树可拥有 10×104 的蚜虫个体。 一只东亚飞蝗每月平均产卵 20.2×104 个;普通蜜蜂、胡蜂的蜂后每日产卵量有1200 - 2000 粒;云南土垄大白蚁每日能产 3900多粒卵;美国科学家饲养家蝇统计发现, 一对普通的家蝇, 从1月开始,一年可繁殖21代,到12月底,这对家蝇后代可产 5.5 亿个卵。 而且, 昆虫栖息地的分布也相当广泛, 从干旱地区到热带雨林, 从陆地到海洋中, 从地面到300米深地下河,从-30℃的冰川到60℃热泉,几乎无处不在。丰富的资源为人类开发昆虫食品提供了保证(邢湘臣,1994)。

由于世界上人口急剧增加,农耕地快速减少和全球气候变化造成的不利农业发展的多种因素,使得全球食物安全面临严峻的挑战,特别是充足的蛋白质来源供给越来越紧张,科学家对地球上50年以后含丰富蛋白质和微量元素的食物供给资源忧心重重。食用昆虫是一种可再生的高蛋白食品资源, 是地球上种类最多、种群最大的生物类群,它们繁殖速度快, 可快速扩大种群数量, 较强的繁殖能力使其相对容易扩大养殖规模, 养殖昆虫所需的资源相对较少, 而且它们可以用多种废弃物和低成本饲料为食, 大幅降低了养殖成本。昆虫由于在蛋白质和微量元素等营养价值丰富、世代生长期短、可在小面积短期内大规模人工繁殖、环境友好等显著特点。被联合国粮农组织(FAO)等推荐为未来可大力开发利用的高蛋白食物来源(van Huis et al., 2013)。而且被生物科学家认为昆虫、藻类和菌类是未来三大重要营养食物来源(杨大荣,1999;陈晓鸣,1999)。

二、我国的食虫历史与现状简述

我国的食虫历史早在2000 多年前的《 尔雅》等多种文献上记述。是全世界最早人工饲养家蚕的国家,从出土文物等证实,早在5000多年前,就开始饲养家蚕,就有食用蚕蛹的习俗。我国从商、周朝开始就有食用蝗总科、天牛总科、金龟子总科、龙虱科幼虫和成虫、蚁总科多刺蚁、黄獍蚁等的卵、蛹、成虫等的详细记述,还记载了食用昆虫的采集和烹调方法。可见,在数千年以来,食用昆虫在我国就是普遍利用的重要食物和营养来源。现代,我国食用昆虫的考证始于20世纪50年代,邹树文和周尧教授除发表了学术论文,还在1980和1981年先后出版了《中国昆虫学史》专著,对我国食用昆虫有较详细的记述(周尧,1980;邹树文1981)。而系统的食用昆虫研究与开发的论文、专著始于1990年以后,到现已经有与食用昆虫有关的500多篇论文和10多部专著发表(陈晓鸣 等,1999; 冯颖 等,2016);这些论文和专著内容涉及食用种类、分布、生态等介绍、营养成分分析与评价等;但是,大量论文与文献千篇一律地记述了我国前人发表过的食用昆虫种类177种。事实上,到目前,中国的食用昆虫就是从它们的科和属分类系统上来统计,也远远超过177科和属的数十倍;例如:膜翅目常食用的就超过200多种,它们包括了蜜蜂总科、胡蜂总科、蚁科、土蜂科、泥蜂科、树蜂科等的成虫、卵、幼虫、蛹;300多种直翅目昆虫,它们主要包括:蝗总科、蚱总科、原螽总科、蟋蟀总科、螽蟖总科、蝼蛄总科等的卵、若虫、成虫;500多种的鳞翅目昆虫,主要包括了:垂角亚目(蝶类)9个总科、螟蛾总科、谷蛾总科、木蠹蛾总科、蚕蛾总科、蝙蝠蛾科、蓑蛾科、蛀蛾科、尺蛾科、燕蛾科等等的卵、幼虫、蛹,而且还有不少人食用丝茧包裹,无毒毛的夜蛾总科和枯叶蛾总科的蛹(如松毛虫蛹等);超过700种鞘翅目昆虫,它们主要有:天牛科总科、金龟子总科、水龟虫总科、长蠹总科、象甲总科等等的幼虫、蛹和成虫;200多种等翅目(白蚁)的成虫、卵、幼虫、蛹。另外,还有蜻蜓目、双翅目、螳螂目,蜚蠊目、同翅目、半翅目、毛翅目、广翅目、脉翅目、绩翅目等等昆虫的卵、幼虫和成虫,这10个目可食用的种类总计也远远超过以前我国文献记载的177种的十倍。所以,到目前,中国可食用昆虫分到种类,已经远远超过2000多种。

三、国外食用昆虫历史与现状概述

世界上许多国家都有食用昆虫的习俗和文字记载,初步统计有食用昆虫习俗的国家超过100个,占世界国家总数的50%左右,食用昆虫种类记述最丰富的国家分布在南美洲、非洲和亚洲(DeFoliart et al., 2009)。荷兰瓦赫宁根大学2012年依据世界上发表和出版的文献统计,到2012年初为止,世界上记述食用昆虫种类超过1900多种(van Huis et al., 2013)。据估计,全世界现今记载食用的昆虫已超过3000种以上。

在美洲,墨西哥素有“ 食虫之乡” 的美誉,食用昆虫历史非常悠久,到1974止,文献记载种类已经超过549种(冯颖 等,2016)。亚洲是全球食用昆虫种类最丰富的地区,从南亚巴布亚新几内亚到北亚蒙古,从东亚日本到埃及,几十个国家均有普遍食用昆虫的习俗,亚洲地区文字记述可食用昆虫已经超过2000多种;在泰国、柬埔寨、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、越南、缅甸、蒙古、朝鲜、南韩等地,不但有食用昆虫专卖市场,还有不少人工繁殖食用昆虫基地,仅泰国就有20000多个繁殖食用昆虫基地(Chung, 2010)。日本食用昆虫非常普及,从蝇蛆到蝗虫,数百种昆虫被制作成糕点、罐头、烧烤,效益极佳,日本学者还出版了《世界昆虫食大全》等多部食用昆虫专著(上桥淳,1992)。

大洋洲土著人的图腾中有许多是昆虫, 因为昆虫是他们生活中最重要的食物。在非洲, 近千种昆虫是非洲土著人喜食的种类。据1995 年国际红十字会调查, 发现仍有数百万非洲人靠昆虫和植物根为生(张传溪, 许文华,1990)。

以前,在欧洲食用昆虫不十分普及,但早在140年前就有食用昆虫专著发表,1885年英国学者Vincent M. Holt等学者就出版了《为什么不食用昆虫》等专著,宣传吃昆虫的好处,近年来欧洲食用昆虫市场开始兴旺起来。美国威斯康星大学Gene R. DeFoliart曾经从1988年至2000年出过《食用昆虫通讯》杂志,2009年正式向国内外发行。澳洲土著民族1000多年前就有广泛食用昆虫的习俗,到目前除土著民族以外,西方人也开始喜爱选择食用昆虫(Yen, 2008)。

四、食用昆虫富含很高的蛋白质、氨基酸等营养成分

蛋白质是所有生物生长需要的最重要营养物质,是一切生物维持生命活动不可缺少的重要物质。蛋白质是食用昆虫含有的主要营养成分之一, 具有较高的含量。研究表明, 可食性昆虫的蛋白质含量在 7%~91%之间, 根据目前发表的国内外研究材料,大部分可食用昆虫的蛋白质含量均超过现今人类主食用的肉类、鱼类、蔬菜类,有些种类高过数倍;不但氨基酸含量高,组成比较全面, 人体必需氨基酸含量十分丰富,大量种类也比目前人们食用肉类、蔬菜类含量高,符合人体的营养需求。

表1 :几种人们常食用肉类、蛋类与几种常见食用昆虫蛋白质含量比较

(根据:杨大荣,1999;冯颖 等,2016等材料整理 )

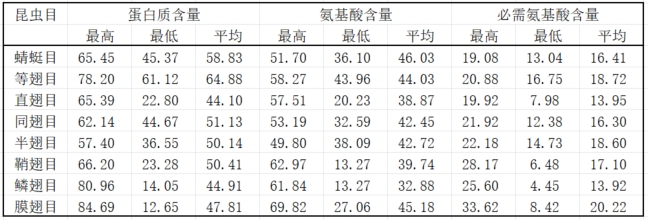

以下八个昆虫目中的食用昆虫是全世界人民最喜爱取食的种类,也是研究其蛋白质和氨基酸报道最丰富的资料。由于人们取样的种类多少不一,结果略有差异,本表中数据是杨大荣(1999),陈晓鸣(1999)对八个昆虫目,各目取相同种数昆虫测定,获得的结果:

表2:最常见食用昆虫八个目的高蛋白质和氨基酸营养物质含量(%)

许多研究结果表明:食用昆虫的蛋白质质量比植物蛋白质的质量更好,蛋白质、氨基酸和微量元素具有更高的营养价值 (Rodriguez-Rodriguez et al., 2022)。

五、结语

食用昆虫在保障全球粮食安全,改善第三世界大部分地区蛋白质等营养供给不足等方面已经显出了很好的开发前景,引起了联合国粮农组织(FAO)等国际组织和许多国家农业、卫生健康等组织的重视(van Huis et al., 2013);但是,大众食用昆虫普遍接受还有待深入宣传与加强。

1. 需要建立明确的法规和标准来确保昆虫类食品的质量和安全性。目前, 很多地区还没有完善的法规框架来规范昆虫类食品的生产和销售。

2. 积极开展野生食用昆虫种类资源调查, 摸清家底,扩大食用昆虫的种类范围。并通过虫体营养价值分析、毒理实验和安全性评价、生产可行性分析等综合性分析,筛选出一批适合规模化饲养和开发的食用昆虫。

3. 健全完整的昆虫食品产业链,包括养殖、捕捉、加工、销售等多个环节。加强种类、营养、与安全性、加工技术方法等方面的综合研究, 解决食用昆虫的人工饲养技术问题, 实现工厂化生产, 保证品质和产量。

由于全球人口不断增加,特别是高蛋白食物的供给越来越面临危机,可以预计, 随着科学技术研究、政策与法规完善加上人们对食用昆虫认知的进一步发展, 研究和开发利用食用昆虫资源的水平进一步提高和深入, 不断加强对昆虫食品营养功能的宣传推广,食用昆虫资源必将得到充分开发, 产业定将得到蓬勃发展。

参考文献

1. 曹关良, 郑巧兮. 蛋白质的新资源—昆虫[J]. 博物, 1983, (6): 17 -18。

2. 陈晓鸣,冯颖. 中国食用昆虫[M]. 北京: 中国科学技术出版社,1999。

3. 冯颖,陈晓鸣,赵敏. 中国食用昆虫[M]. 北京:科学出版社,2016。

4. 三桥淳. 世界昆虫食大全[M]. 东京:创森社,2008。

5. 王明强, 罗阿蓉, 周青松, 等. 昆虫多样性三十年研究进展[J]. 生物多样性, 2022,

30(10): 121–149。

6. 邢湘臣.昆虫蛋白食品的开发和利用[J]. 国土与自然资源研究, 1994,(3): 56 – 59。

7. 杨大荣. 云南食用昆虫资源与民族食虫文化[J]. 昆虫知识,1999,36(2):122-125。

8. 张传溪, 许文华. 资源昆虫[M] .上海: 上海科学技术出版社, 1990。

9. 邹树文. 中国昆虫学史[M]. 北京:科学出版社,1981。

10. 周尧. 中国昆虫学史[M]. 西安:昆虫分类学报社,1980。

11. Chun AYC. Edible insects and entomophagy in Borneo: in: Durst PB, Johnson DV, Leslie RB, Shono K. Forest insects as food[J]: Humans bite Back: Bangkok: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Asia and Pacific: 2010, 141-150.

12. DeFoliart G, Dunkel FV, Leslie RN et al., The food insects newsletter chronicle of a changing culture[M]. USA: Ardvark Global pulishing: 2009, 235-366 .

13. Mintah BK, HE R, Agyekum AA, et al. Edible insect protein for food applications: Extraction, composition, and functional properties [J]. Food Proc Eng, 2020, 43(4): 1–12.

14. Rodriguez-Rodriguez M, Barroso FG, Fabriewkov D, et al., In vitro crude protein digestibility of insects : A review[J]. Insects, 2022, 13(8): 682.

15. van Huis A, van Itterbeeck J, Klunder H, et al., Edible insects: Future prospects for food and feed security[M]. Rome: FAO of the United Nations: 1-154: 2013 .

16. Yen AL. Edible insects and other invertebrates in Australia: future prospects . In: Durst PB, Johnson QV, Leslie RN, Shono K. Forest insects as food: Humans Bite Back. Bankkok: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific: 65-84.