2025年2月8日,四川筠连金坪村突发地表地震灾害事故。从网络资料分析,属地表地震、井喷式地质灾害或气体泥石流。事故发生过程中,释放强烈的纵向、横向冲击波,是本次事故灾害范围进一步扩大的主要原因,就事故的成因从地表面生物环境、地理结构、地下可燃烧物质的形成及储藏方式、引发事故的原因、纵横冲击波的形成及运行路径等方面进行一般分析。(图像资料来源于网络、未证实)。为进一步研究此类事故并开展有效防治提供参考。

一、事发过程

事故区域内地表下可燃烧物质在极短时间内发生爆燃反应,释放极强的冲击波,包裹着地下介质极速向承压较弱的地表面释放,突破地表面时,在强大的冲击力作用下,强压气流包裹地下介质通过空中移位的过程。如图:

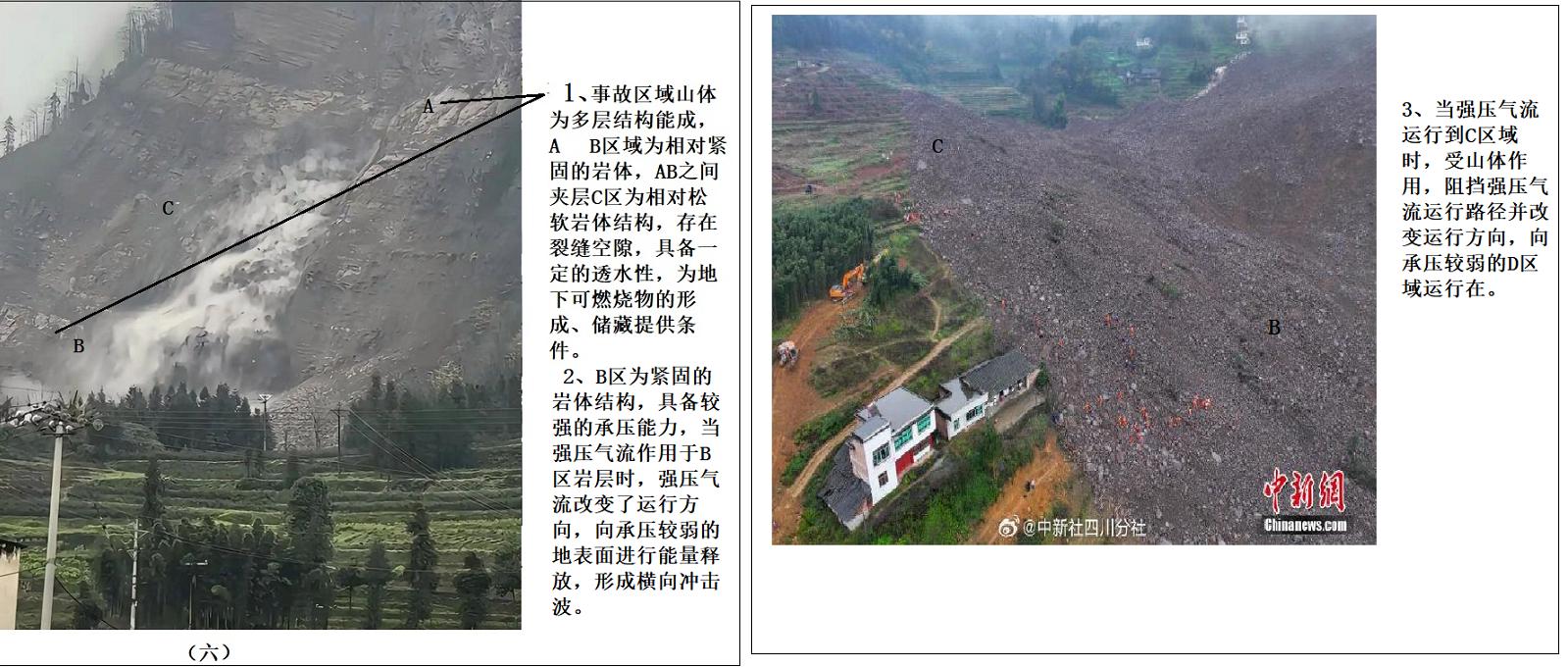

上图为网络网友拍下四川宜宾筠连山体滑坡事发过程画面,时长13秒,事故过程时长8秒。是地表下可燃烧物质在极短时间内发生爆燃反应,释放强大的高温高压气流,包裹着地下介质极速向承压较弱的地表面释放,释放强大的冲击力,产生极强的破坏性。如图:(一)图地下可燃烧物质发生爆燃反应,地表面一定规范内发生身感震动,强压气流突破地表面,形成可见的气流团。(二)图形成二个或多个不同位置的气流团,形成较明显的气流注,是强压气流从地表介质不同们置突破地表面形成。(三)图事故区左方释放强压气流柱包裹地下介质横向冲击空旷区,形成可见的横向气流柱。(四)图强压气流受环境作用,冲击减小,压力减小,气流团向外扩散,形成气流团。

二、事故区域地表面生物环境、地理结构:筠连又称煤都。煤炭能源储备基地,石灰石储量丰富,也是国家大西南页岩气勘探开发核心区。具备事故发生的基本条件。

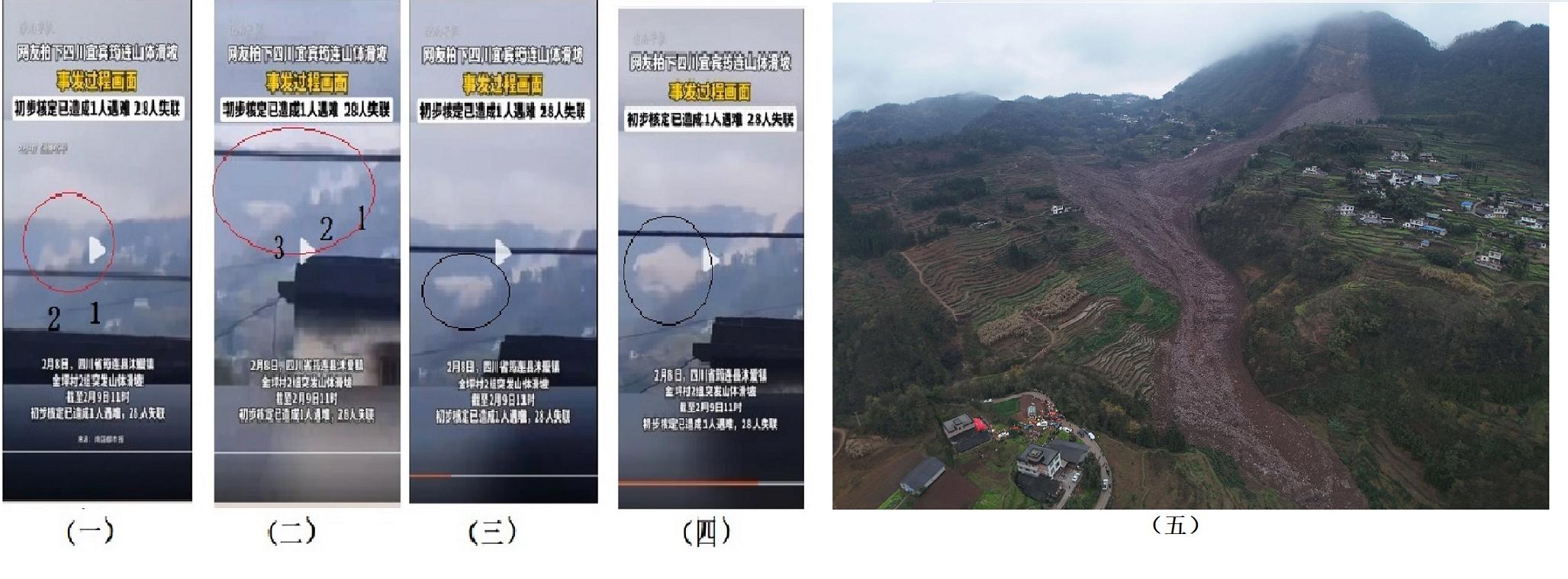

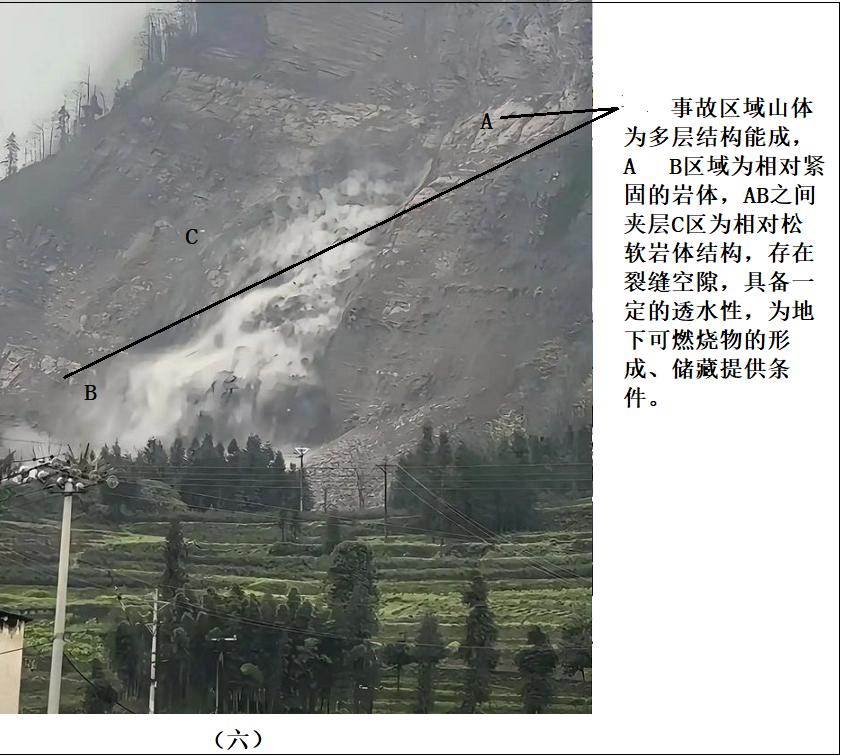

三、地下可燃烧物质的形成及储藏方式:事故区域山体为多层结构能成,A B区域为相对紧固的岩体,AB之间夹层C区为相对松软岩体结构,存在裂缝空隙,具备一定的透水性,为地下可燃烧物的形成、储藏提供条件。地表面上的生物所生产的自然废弃物堆积在地表面上,在水等条件因子的作用下,经脱水、发酵、腐化并与地表泥土等物质混合,形成废弃物的腐化混合物质或液化物。由雨水经地下输送通道,输送到地表下并沉积或覆盖,在无光少氧的地下环境中继续发酵、腐化、霉化而形成。在煤、石油、瓦斯等地下可燃烧混合物质的形成过程中,无光少氧是成煤的最基本、最重要的条件。水是介质,也是输送原料的唯一输送工具。事故区域山体为多层结构能成,A B区域为相对紧固的岩体,AB之间夹层C区为相对松软岩体结构,存在裂缝空隙,具备一定的透水性,为地下可燃烧物的形成、储藏提供条件。(注:事故发生区域在B层以下区域。)如下图。

四、引发事故的原因:当地下可燃烧物质形成并储藏在地下介质中时,受地下环境、可燃烧物质的量的增加、内部压增大时,可燃烧物质通过地下介质裂缝向地表面释放,形成一个完整的爆燃体,当地下环境、地表人们生产活动引发爆燃发生反应,释放强大的能量,形成灾害事故。本次事故发生在上午11时,是人们生产活动的有效时间段,引发此次事故的可能性大。从近几年多起此类事故

四、从近几年多起此类事故,如:1、2025年2月8日11时50分,四川筠连金坪村发生山体滑坡;2、2017年6月24日5时四川阿坝茂县新磨村新村发生山体滑坡; 3、2023年2月22日13时内蒙古阿拉善左旗露天煤矿大面积坍塌;4、2008年5月12日14时28分04秒汶川地震喷射口;2024年1月22日5时51分云南昭通镇雄塘房镇凉水村山体滑坡。所发生时间为5至14时,存在人们生产生活活动为引发事故的可能性,也是防治此类事故发生的重点。

五、纵横冲击波的形成及运行路径: 横向冲击波纵的形成,B区为紧固的岩体结构,具备较强的承压能力,当强压气流作用于B区岩层时,强压气流改变了运行方向,向承压较弱的地表面进行能量释放,形成横向冲击波。当强压气流运行到C区域时,受山体作用,阻挡强压气流运行路径并改变运行方向,向承压较弱的D区域运行在。在这一过程中,发生了沟褶效应也称管道效应、间隙效应,是当地下可燃烧物质与岩体壁间存在空隙时,受地进境作用,能量释放口孔直径小,可燃烧物质(瓦斯)起爆后,爆燃波使间隙中的空气产生强烈的空气冲击波。这股空气冲击波速度比爆燃波速度更高,灾害范围进一步扩大。纵向冲击波的形成属自然形成。如下图: